1942年1月20日正午より

ベルリン湖畔の瀟洒な邸宅のダイニングにて

議題『ユダヤ人問題の最終的解決』

Endlösung der Judenfrage

ベルリンのヴァンゼー(湖)ほとりに今もある美しく白い邸宅は、別荘として建てられたものであり、75年前はナチス親衛隊が所有していた。

ここで1942年の今日(1/20)、会議があった。

主催者はSD(Sicherheitsdienst:親衛隊情報部)長官ラインハルト・ハイドリヒ。

招待者は、

ハインリヒ・ミラー

(国家保安本部秘密警察局局長)

ゲルハルト・クロップファー

(党官房法務局長)

フリードリヒ・ヴィルヘルム・クリツィンガー

(首相官房局長)

オットー・ホフマン

(親衛隊人種・移住本部)

ゲオルク・ライプブラント

(東部占領地省局長)

アルフレート・マイヤー

(東部占領地省次官)

ヴィルヘルム・シュトゥッカート

(内務省次官)

マルティン・フランツ・ユリウス・ルター

(外務省次官補)

エーリヒ・ノイマン

(4ヵ年計画省次官)

ルドルフ・ランケ

(ラトヴィア地区SD Sipo指揮官代理)

ヨーゼフ・ビューラー

(ポーランド総督府)

カール・エバーハルト・シェーンガルト

(ポーランド総督府SD Sipo指揮官)

ローランド・フライスラー

(司法省)

アドルフ・アイヒマン

(秘密警察局第Ⅳ部ユダヤ人担当課長)

上記15名、ナチスの組織の高官がそろっている。

この会議がこの日に行われたことが明らかなのは、文書が珍しく残っていたからであり、その文書の真偽についても関係者の日記や手記などから大方信頼できるとされている。

招待状、会議資料の一部だったと思われるプロトコル、会議内容に関する当事者間の手紙と、もう一つは議事録で、これにはハイドリヒのサインも記されているが、議事録については1947年にアメリカ軍が外務省で発見したものであるため、これは捏造の可能性がなくはない。(しかし、ニュルンベルク裁判では証拠資料として利用された)

この点から歴史修正主義者は、議事録等は偽物とみなし、この会議は実際には行われていない、行われたとしても議題の『最終的解決』が殺害を指すとは言及されていない、絶滅収容所は連合軍による捏造、とまで修正の筆を入れる。日本での南京大虐殺の扱いと類似している。

『最終的解決』が抹殺、『特別処置』が殺害であることは逃亡後逮捕されたアイヒマンが認めた。

しかしナチスによるユダヤ人虐殺はこの時期に始まったことではなく、前年夏から着々と実行されてきた。ではこの会議の目的は何だったのか。

ヒトラーもヒムラーもゲーリングも不在の会議ゆえ、それほど重大な決定があったというわけではない。ただ、この優雅な湖畔の広間で、戦争とも虐殺ともつながりのなさそうな空気のなかで、しめやかに話題にされたのが残虐極まる『解決』だったことに、人間の深層に潜む悪の存在をまざまざと感じる。そして、目に見える世界との乖離の残酷さ。(もしくはそれは救い?)

ナチスのユダヤ人問題を振り返ってみよう。

ヨーロッパでは20世紀初頭から〈衛生観念〉が広く浸透し、次第にそれは思想にも影響して〈純化〉が国家や民族にも求められるような動きになった。

ドイツ帝国ではそれが強く民族に向けられるようになり、社会ダーウィン主義やアーリア学説によって、「アーリア人種」中の「北方人種」を「主たる人種」と位置づけ、周辺のユダヤ人、ロマ、スラヴ人を劣等とした。もちろんここには総統であるヒトラーの意志が根底にあったのだが、主にイデオロギーを誘導したのはSS(Schutzstaffel:親衛隊)長官ハインリヒ・ヒムラーであった。

当初、党綱領においてこれらの人種に対しては国外追放を施策としていた。「処理」つまり抹殺を目指してはいなかった。計画では、1941年6月の独ソ戦展開により東方に領土を得て、そこへ「移送」することにしていた。しかしソ連との戦いに苦戦、移送の方針では維持できないことが明らかになる。

戦争の初期から、国防軍の後方に付いて敵性分子を銃殺する部隊アインザッツグルッペン(Einsatzgruppen)は存在した。冷酷で『金髪の野獣』とあだ名されたSD長官ハイドリヒの下部組織で、オーストリア併合以降、パルチザンや共産主義者の銃殺を行なった。東部方面でのみ展開。

次第に民間人も対象になり、対ポーランドでは主に知識人の殲滅後、一般市民を奴隷化する計画で、教員、貴族、叙勲者、指導者層が集合させられ、森や野原に連行され、銃殺後にその場に埋めた。

1941年7月、占領下ソ連でのアインザッツグルッペンによる大量虐殺。この頃、銃殺の対象からロマのような少数民族は除かれ、ユダヤ人を重点的に抹殺する方針に転換された。戦況が思うように行かない焦りによって、ヒトラーのユダヤ人への敵意がむき出しになったのだろう。1941年10月からはヨーロッパに残る全ユダヤ人を対象にした。

この過程で、〈純化〉のために、追放から殲滅に方法を変えている。

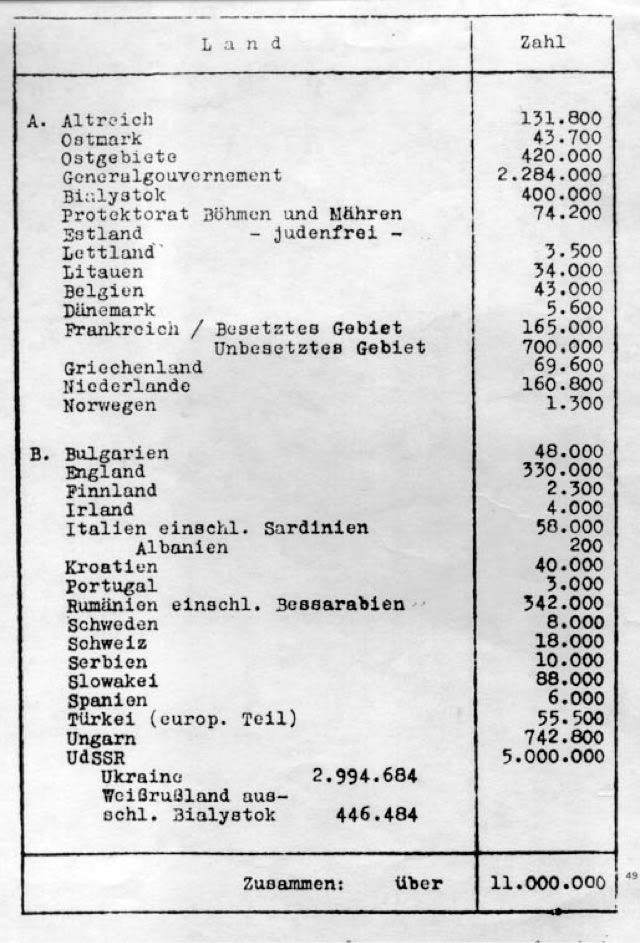

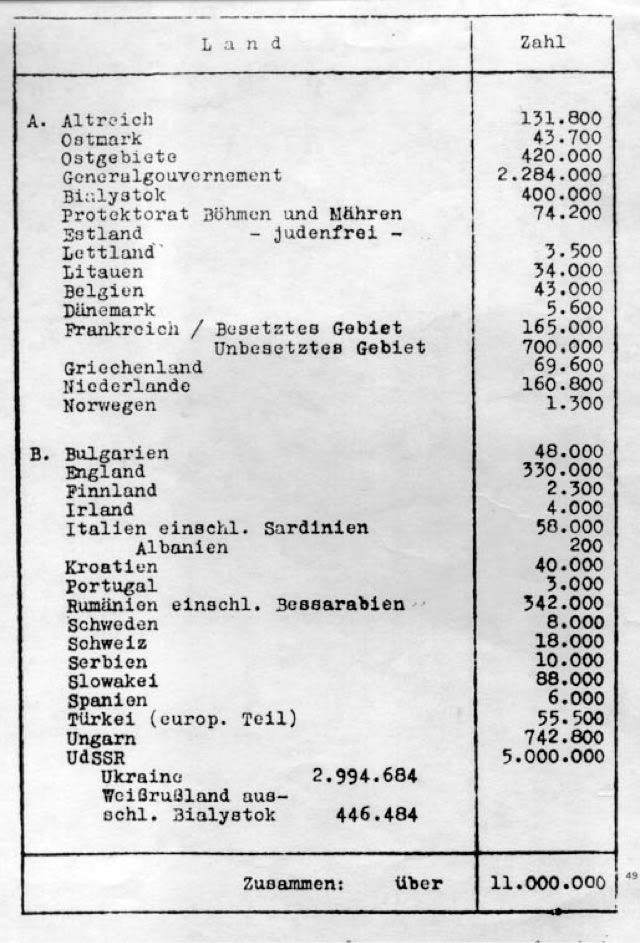

ヴァンゼー・プロトコルと呼ばれている会議資料

ヨーロッパ全体のユダヤ人の数をリストアップしたもの。AとBの分類は当時の勢力圏によるものか?ヨーロッパの隅々までもれなく把握、計上されている徹底ぶり。

Estland judenfrei とある。エストニアはユダヤ人ゼロ、を示す。

そうなると、アインザッツグルッペンによる銃殺ではなかなか効率が悪い。また、国防軍はアインザッツのあり方を嫌い、戦闘に差し支えるとして同行を拒んでいた。

また、SS長官ハインリヒ・ヒムラーが銃殺のもようを視察した際、ショックのためか気分を悪くして倒れそうになったことがあった。銃殺では感情的に負担が重いと考え、それまでに行われていた安楽死計画(T4 Aktion)の担当者の協力を得て、ガス室付きトラックで試験的に、ソ連兵捕虜を毒薬チクロンBで大量虐殺した。ヒムラーはガス室視察においても気分を悪くし、物陰で吐いていたらしい。No.2のハイドリヒに冷たく嘲笑されている。ヒムラーは善悪の振り幅が大きいと感じる。今後、もっとも調べてみたい人物である。

左ヒムラー 右ハイドリヒ

左ヒムラー 右ハイドリヒ

ヒムラー

ヒムラー

ハイドリヒ

ハイドリヒ

こうした実験を経て、強制収容所ならぬ絶滅収容所が1941年11月からポーランドに次々に建設された。ベウゼツ、ソビボル、トレブリンカ、ヘウムノ、マイダネク、アウシュヴィッツ=ビルケナウ‥

1942年に入ってからはこれらの殺人工場フル稼働。列車がせっせと運んできては、使えそうな者をいくらか残して、あとの者はわけのわからないうちにさっさと始末される。

実は、ヴァンゼーでの会議は1941年11月29日に予定されていたのだが、この頃、日本の参戦、ドイツのアメリカへの宣戦布告など、大きな動きがあったため、延期になったのだった。

すでに前年からユダヤ人虐殺は進んでいたのに、年が明けてから改めて「最終的解決」を議論するのはおかしくないか、という見方もあるが、本来は、絶滅収容所が建設されて本格的に始動する時期に予定された会議だったこと、また、集められたメンバーから考えると、関係先の機関や省との連携を確認し、横の繋がりで協力関係を築き、速やかに事を運ぶ体制作りが目的だった。ざっくり言えば、親睦会とか壮行会程度だったかもしれない。招待状によれば正午から昼食付きの90分間、ちょっとしたブレインストーミングです、というお誘いだったようだ。

ただ、ナチスの傾向として全てを声高に厳格な意味づけを行うのが常である。

ポーランド総督府長官ハンス・フランクが1941年12月16日の集会で総督府高官らに以下のように語ったことでも、会議が予定されていたことがわかる。

‥1月にこの問題について議論するための重要な会合がベルリンで行われる。私はこの会合に次官のビューラー博士を送る予定だ。国家保安本部の高官とラインハルト・ハイドリヒの元で行われる会合だ。その結果で、ユダヤ人の大量の移住が始まる。だが、これらのユダヤ人に何が起こるのか?きみたちは、彼らが東方に移住し村を作って住んでいるところを想像できるだろうか?ベルリンで我々は話した。なぜ、これらの問題全てが我々に降りかかっているのか?東方や帝国の辺境で、我々が彼らにできることは何も無い。彼らは自分たち自身を消し去るしかないのだ!・・・ここには、我々が射殺することも、毒殺することもできない350万のユダヤ人がいる。しかし、我々ができることは、1つか2つの策、それは彼らを消し去ることである。帝国では方策に関連して議論中である。・・

消し去るという目的は明らかにしても、方策は明らかにしていない。絶滅収容所の存在は、終戦までほとんどの人が知らなかった。ポーランドで軍務していた者のうち、少数が見聞きした程度の情報が耳打ちで伝わってはいたが。

ところで、このハンス・フランクは自身の中の二面性に苦しむところがあり、人間の弱さを晒しながら生きたナチス党員であった。「ぶれる」「ぶれない」とよく話題になるが、ああした時代に戦争中の国家とともに迷走し続けたトップの一人として、気丈にモラルを保ち続けることのいかに困難なことか。彼らは軒並み、IQはハイスコアだった。

フランクはニュルンベルク裁判で死刑になった。フランクはヴァンゼーの会議には出席していないが、あの会議に出ていた者で死刑になったのはアイヒマン一人。ヒトラーの後継者とみなされていたハイドリヒは暗殺されている。ローランド・フライスラーは悪名高き裁判官であり、反ナチスに対し裁判中に恫喝、判決の9割は死刑だった。空襲の瓦礫に埋まり死亡。

出席者15人中1人死刑、2人自殺、3人は暴力を受けての死、他は長く生きた。

恐ろしい虐殺の計画は、静かな日常のなかで練られた。遠くには、第一次大戦とつながっていなくもないが、穏やかそうな日常のすぐ隣、そこから残酷な萌芽が始まっていることもある。

これはドイツの場合であって、ソ連の残酷さはきっと異なる空気の中から芽生えるようにも思う。世の中が目に見えて歪み始める前に、種は撒かれている。厄介きわまりない。しかしどんなに禍々しい事件にも、胎動期は必ずあったといえる。

ドイツ語の記事だがちょうどこういうのが出ていた。施設は現在は博物館になっている。写真で様子がわかる⬇︎

75 Jahre Wannsee-Konferenz : Die Erfindung der Tötungsmaschinerie - Berlin - Tagesspiegel Mobil

ヴァンゼー博物館のホームページ⬇︎

House of the Wannsee Conference11 - Home

追記

1月27日はホロコースト犠牲者を想起する国際デーです。

194年1月27日に、アウシュビッツ収容所がソ連軍によって初めて解放されました。

人種差別が暴走するとこのような事態に陥る‥

という歴史を、世界の誰もが知っているはずです。これは絶対に繰り返してはいけない、ということもわかっているはず。

国家のトップのむき出しのヘイトが国民に共有された。これが湖に投げられた一石。

アムネスティの主張も合わせて未来も考える。

過去に手を置き、自分の心に手をあてて。

Folgenden interessanten Artikel habe ich bei Tagesspiegel gefunden

Beware hate speech, says Auschwitz Holocaust survivor

"We will fight this dangerous move with everything we’ve got. This wall would say that those from outside the United

ベルリン湖畔の瀟洒な邸宅のダイニングにて

議題『ユダヤ人問題の最終的解決』

Endlösung der Judenfrage

ベルリンのヴァンゼー(湖)ほとりに今もある美しく白い邸宅は、別荘として建てられたものであり、75年前はナチス親衛隊が所有していた。

ここで1942年の今日(1/20)、会議があった。

主催者はSD(Sicherheitsdienst:親衛隊情報部)長官ラインハルト・ハイドリヒ。

招待者は、

ハインリヒ・ミラー

(国家保安本部秘密警察局局長)

ゲルハルト・クロップファー

(党官房法務局長)

フリードリヒ・ヴィルヘルム・クリツィンガー

(首相官房局長)

オットー・ホフマン

(親衛隊人種・移住本部)

ゲオルク・ライプブラント

(東部占領地省局長)

アルフレート・マイヤー

(東部占領地省次官)

ヴィルヘルム・シュトゥッカート

(内務省次官)

マルティン・フランツ・ユリウス・ルター

(外務省次官補)

エーリヒ・ノイマン

(4ヵ年計画省次官)

ルドルフ・ランケ

(ラトヴィア地区SD Sipo指揮官代理)

ヨーゼフ・ビューラー

(ポーランド総督府)

カール・エバーハルト・シェーンガルト

(ポーランド総督府SD Sipo指揮官)

ローランド・フライスラー

(司法省)

アドルフ・アイヒマン

(秘密警察局第Ⅳ部ユダヤ人担当課長)

上記15名、ナチスの組織の高官がそろっている。

この会議がこの日に行われたことが明らかなのは、文書が珍しく残っていたからであり、その文書の真偽についても関係者の日記や手記などから大方信頼できるとされている。

招待状、会議資料の一部だったと思われるプロトコル、会議内容に関する当事者間の手紙と、もう一つは議事録で、これにはハイドリヒのサインも記されているが、議事録については1947年にアメリカ軍が外務省で発見したものであるため、これは捏造の可能性がなくはない。(しかし、ニュルンベルク裁判では証拠資料として利用された)

この点から歴史修正主義者は、議事録等は偽物とみなし、この会議は実際には行われていない、行われたとしても議題の『最終的解決』が殺害を指すとは言及されていない、絶滅収容所は連合軍による捏造、とまで修正の筆を入れる。日本での南京大虐殺の扱いと類似している。

『最終的解決』が抹殺、『特別処置』が殺害であることは逃亡後逮捕されたアイヒマンが認めた。

しかしナチスによるユダヤ人虐殺はこの時期に始まったことではなく、前年夏から着々と実行されてきた。ではこの会議の目的は何だったのか。

ヒトラーもヒムラーもゲーリングも不在の会議ゆえ、それほど重大な決定があったというわけではない。ただ、この優雅な湖畔の広間で、戦争とも虐殺ともつながりのなさそうな空気のなかで、しめやかに話題にされたのが残虐極まる『解決』だったことに、人間の深層に潜む悪の存在をまざまざと感じる。そして、目に見える世界との乖離の残酷さ。(もしくはそれは救い?)

ナチスのユダヤ人問題を振り返ってみよう。

ヨーロッパでは20世紀初頭から〈衛生観念〉が広く浸透し、次第にそれは思想にも影響して〈純化〉が国家や民族にも求められるような動きになった。

ドイツ帝国ではそれが強く民族に向けられるようになり、社会ダーウィン主義やアーリア学説によって、「アーリア人種」中の「北方人種」を「主たる人種」と位置づけ、周辺のユダヤ人、ロマ、スラヴ人を劣等とした。もちろんここには総統であるヒトラーの意志が根底にあったのだが、主にイデオロギーを誘導したのはSS(Schutzstaffel:親衛隊)長官ハインリヒ・ヒムラーであった。

当初、党綱領においてこれらの人種に対しては国外追放を施策としていた。「処理」つまり抹殺を目指してはいなかった。計画では、1941年6月の独ソ戦展開により東方に領土を得て、そこへ「移送」することにしていた。しかしソ連との戦いに苦戦、移送の方針では維持できないことが明らかになる。

戦争の初期から、国防軍の後方に付いて敵性分子を銃殺する部隊アインザッツグルッペン(Einsatzgruppen)は存在した。冷酷で『金髪の野獣』とあだ名されたSD長官ハイドリヒの下部組織で、オーストリア併合以降、パルチザンや共産主義者の銃殺を行なった。東部方面でのみ展開。

次第に民間人も対象になり、対ポーランドでは主に知識人の殲滅後、一般市民を奴隷化する計画で、教員、貴族、叙勲者、指導者層が集合させられ、森や野原に連行され、銃殺後にその場に埋めた。

1941年7月、占領下ソ連でのアインザッツグルッペンによる大量虐殺。この頃、銃殺の対象からロマのような少数民族は除かれ、ユダヤ人を重点的に抹殺する方針に転換された。戦況が思うように行かない焦りによって、ヒトラーのユダヤ人への敵意がむき出しになったのだろう。1941年10月からはヨーロッパに残る全ユダヤ人を対象にした。

この過程で、〈純化〉のために、追放から殲滅に方法を変えている。

ヴァンゼー・プロトコルと呼ばれている会議資料

ヨーロッパ全体のユダヤ人の数をリストアップしたもの。AとBの分類は当時の勢力圏によるものか?ヨーロッパの隅々までもれなく把握、計上されている徹底ぶり。

Estland judenfrei とある。エストニアはユダヤ人ゼロ、を示す。

そうなると、アインザッツグルッペンによる銃殺ではなかなか効率が悪い。また、国防軍はアインザッツのあり方を嫌い、戦闘に差し支えるとして同行を拒んでいた。

また、SS長官ハインリヒ・ヒムラーが銃殺のもようを視察した際、ショックのためか気分を悪くして倒れそうになったことがあった。銃殺では感情的に負担が重いと考え、それまでに行われていた安楽死計画(T4 Aktion)の担当者の協力を得て、ガス室付きトラックで試験的に、ソ連兵捕虜を毒薬チクロンBで大量虐殺した。ヒムラーはガス室視察においても気分を悪くし、物陰で吐いていたらしい。No.2のハイドリヒに冷たく嘲笑されている。ヒムラーは善悪の振り幅が大きいと感じる。今後、もっとも調べてみたい人物である。

左ヒムラー 右ハイドリヒ

左ヒムラー 右ハイドリヒ ヒムラー

ヒムラー ハイドリヒ

ハイドリヒこうした実験を経て、強制収容所ならぬ絶滅収容所が1941年11月からポーランドに次々に建設された。ベウゼツ、ソビボル、トレブリンカ、ヘウムノ、マイダネク、アウシュヴィッツ=ビルケナウ‥

1942年に入ってからはこれらの殺人工場フル稼働。列車がせっせと運んできては、使えそうな者をいくらか残して、あとの者はわけのわからないうちにさっさと始末される。

実は、ヴァンゼーでの会議は1941年11月29日に予定されていたのだが、この頃、日本の参戦、ドイツのアメリカへの宣戦布告など、大きな動きがあったため、延期になったのだった。

すでに前年からユダヤ人虐殺は進んでいたのに、年が明けてから改めて「最終的解決」を議論するのはおかしくないか、という見方もあるが、本来は、絶滅収容所が建設されて本格的に始動する時期に予定された会議だったこと、また、集められたメンバーから考えると、関係先の機関や省との連携を確認し、横の繋がりで協力関係を築き、速やかに事を運ぶ体制作りが目的だった。ざっくり言えば、親睦会とか壮行会程度だったかもしれない。招待状によれば正午から昼食付きの90分間、ちょっとしたブレインストーミングです、というお誘いだったようだ。

ただ、ナチスの傾向として全てを声高に厳格な意味づけを行うのが常である。

ポーランド総督府長官ハンス・フランクが1941年12月16日の集会で総督府高官らに以下のように語ったことでも、会議が予定されていたことがわかる。

‥1月にこの問題について議論するための重要な会合がベルリンで行われる。私はこの会合に次官のビューラー博士を送る予定だ。国家保安本部の高官とラインハルト・ハイドリヒの元で行われる会合だ。その結果で、ユダヤ人の大量の移住が始まる。だが、これらのユダヤ人に何が起こるのか?きみたちは、彼らが東方に移住し村を作って住んでいるところを想像できるだろうか?ベルリンで我々は話した。なぜ、これらの問題全てが我々に降りかかっているのか?東方や帝国の辺境で、我々が彼らにできることは何も無い。彼らは自分たち自身を消し去るしかないのだ!・・・ここには、我々が射殺することも、毒殺することもできない350万のユダヤ人がいる。しかし、我々ができることは、1つか2つの策、それは彼らを消し去ることである。帝国では方策に関連して議論中である。・・

消し去るという目的は明らかにしても、方策は明らかにしていない。絶滅収容所の存在は、終戦までほとんどの人が知らなかった。ポーランドで軍務していた者のうち、少数が見聞きした程度の情報が耳打ちで伝わってはいたが。

ところで、このハンス・フランクは自身の中の二面性に苦しむところがあり、人間の弱さを晒しながら生きたナチス党員であった。「ぶれる」「ぶれない」とよく話題になるが、ああした時代に戦争中の国家とともに迷走し続けたトップの一人として、気丈にモラルを保ち続けることのいかに困難なことか。彼らは軒並み、IQはハイスコアだった。

フランクはニュルンベルク裁判で死刑になった。フランクはヴァンゼーの会議には出席していないが、あの会議に出ていた者で死刑になったのはアイヒマン一人。ヒトラーの後継者とみなされていたハイドリヒは暗殺されている。ローランド・フライスラーは悪名高き裁判官であり、反ナチスに対し裁判中に恫喝、判決の9割は死刑だった。空襲の瓦礫に埋まり死亡。

出席者15人中1人死刑、2人自殺、3人は暴力を受けての死、他は長く生きた。

恐ろしい虐殺の計画は、静かな日常のなかで練られた。遠くには、第一次大戦とつながっていなくもないが、穏やかそうな日常のすぐ隣、そこから残酷な萌芽が始まっていることもある。

これはドイツの場合であって、ソ連の残酷さはきっと異なる空気の中から芽生えるようにも思う。世の中が目に見えて歪み始める前に、種は撒かれている。厄介きわまりない。しかしどんなに禍々しい事件にも、胎動期は必ずあったといえる。

ドイツ語の記事だがちょうどこういうのが出ていた。施設は現在は博物館になっている。写真で様子がわかる⬇︎

75 Jahre Wannsee-Konferenz : Die Erfindung der Tötungsmaschinerie - Berlin - Tagesspiegel Mobil

ヴァンゼー博物館のホームページ⬇︎

House of the Wannsee Conference11 - Home

追記

1月27日はホロコースト犠牲者を想起する国際デーです。

194年1月27日に、アウシュビッツ収容所がソ連軍によって初めて解放されました。

人種差別が暴走するとこのような事態に陥る‥

という歴史を、世界の誰もが知っているはずです。これは絶対に繰り返してはいけない、ということもわかっているはず。

国家のトップのむき出しのヘイトが国民に共有された。これが湖に投げられた一石。

アムネスティの主張も合わせて未来も考える。

過去に手を置き、自分の心に手をあてて。

Folgenden interessanten Artikel habe ich bei Tagesspiegel gefunden

Beware hate speech, says Auschwitz Holocaust survivor

"We will fight this dangerous move with everything we’ve got. This wall would say that those from outside the United