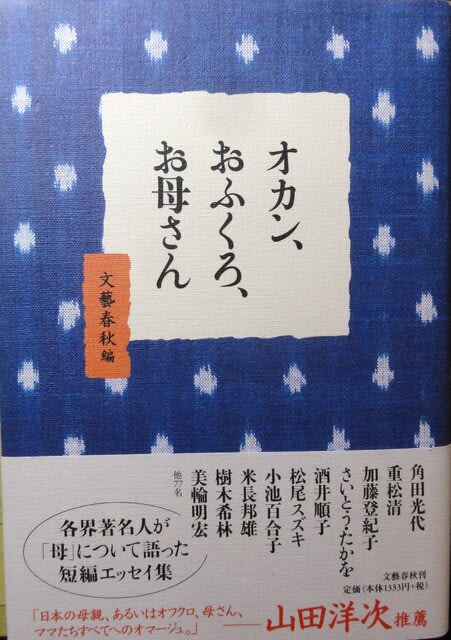

文藝春秋が2006年に発行した単行本「オカン、おふくろ、お母さん」を久しぶりに捲って読む。87名の著名人が、「母」について語った短編エッセイ集で、日本の母親像を軽妙に2頁程度によくまとめている。この母にこの人ありと面目躍如のエッセイもある。

母親のことをどう呼ぶか、いつの時代に生まれたか、どこで育ったか、どういう家庭環境だったか等々、人それぞれだと思う。ちなみに、2018年に20代~40代の男女に聞いたあるアンケートによると、「お母さん・母さん」が58%で最も多く、「おかん」が10%、「おふくろ」が7%その他(お母ちゃん・お母ちゃ・おかあ、オカン、ママ、名前、ニックネームなど)は3~4%以下と少ない。この年代に限らず、小さい時は「ママ」が多いのは変わらないと思う。また、普段の生活で母親に面と向かって話しかける時は、「ねぇ」とか「あのさぁ」とか、馴れ馴れしい呼び方も結構多いかもしれない。

私の場合、小さい頃は「お母ちゃ」で、大きくなってからは「ねぇ」が多かった。「お母さん・母さん」とか「ママ」と呼んだことは記憶にない。他人様に自分の母親のことを言う場合は、「おふくろ」が多い。

おふくろのことはこのブログにも何度か書いたことがある。大正4年生まれのおふくろは、とにかく働き者で家業の染色工場を手伝う傍ら、5人の男の子を出産し育て上げた。しかし、明治生まれの父とは夫婦喧嘩が絶えず、暴力に耐えかねて幾度も家出しては帰って来た。私が小学校4年ぐらいの時、おふくろの家出について行ったことがある。浜松の三組町というところの4畳半ぐらいの間借り生活で、学校のこともあって長くはなく生家に戻った。当時の担任の先生に、学校のバルコニーで家庭の悩み相談をしてもらった記憶がある。

その後もおふくろの家出生活は続き、昭和47年に先妻がガンで亡くなり、3歳と生後4ケ月の息子を抱えた私は、当時勤務していた銀行の日本橋支店から、郷里浜松支店に転勤させてもらい、家出していた当時58歳のおふくろに、息子二人の面倒をみてもらうこととなった。長年一人住まいをして来たおふくろにしてみれば、自分の息子と孫と一緒に生活することになり、以来20年間シャカリキ面倒をみることになる。

男所帯で生活してきたおふくろは、働き者ではあったが気丈な性格が災いして反発を招くこともあった。二人の息子たちも、おばあちゃんに言いたいこともあったようだが、世話になっていることから面と向かって反抗することはなかった。子として孫としておふくろには感謝している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます