「STAP現象、米国研究者Gが発表」の記事に先だって、 Business Journal に掲載された記事です。

小保方氏の手記「あの日」に書かれた内容を踏まえて「STAP問題の元凶は若山氏と判明…恣意的な研究を主導、全責任を小保方氏に背負わせ」と結論づけ、STAP騒動の真相に迫っています。

「STAP細胞発見会見」では小保方さんの功績を讃えていた若山教授のその後の豹変ぶりに、違和感を感じた人は少なくないはず。

理研も、学者ムラも、メデイアも、いっせいに小保方氏ひとりの“不正”に的を絞り、そもそも「STAP騒動」の言い出しっぺであり、全体の責任者の一人であった若山氏については、誰も何も触れず終いになったのは不思議なコトでしたが、小保方氏が泣き寝入りせず、渾身の反撃「あの日」を執筆したこと。そしてSTAP現象が海外で確認されたコト。この画期的な二点によって、「STAP細胞はあります!」と云った小保方氏の言葉にウソはなかったことが、ついに証明される日がやってきた!ということのようです。

こうなると、「STAP現象はなかった。」と結論づけた理研。小保方氏の博士号を剥奪した早稲田大学。笹井氏の自殺の直前に放送された(つまり、自殺の引き金となった可能性あり)笹井チームを誹謗中傷する内容の番組を作ったNHK。その他、よって集って“小保方潰し”に加担した専門家やジャーナリスト達…、巨大ないじめっ子集団と化した日本の言論界、学者ムラ社会のエリート連中の立場はありません!

小保方氏を犯罪者扱いして、日本のSTAP細胞研究の芽を摘み取ろうとしたことは、国益に反する由々しき犯罪的行為であり、彼らこそ厳罰に処せられるべきでしょう。

小保方氏の名誉は回復されるべきであり、STAP細胞の研究は日本でも再開されるべきであります。

その為には、小保方氏には彼らを十把ひとからげにして、名誉毀損で訴えて頂かねば!

小保方さんには、小保方さんの科学者魂の純粋さを信じ、応援してきた我らサイレント・マジョリテイ(ネットでは一所懸命つぶやいてはいましたが)がついていることを信じてもらいたいです。

軍資金(裁判資金?)なら、小保方さん本人か「小保方さんを支援する会」が呼びかければ、スグに集まることでしょう!(「小保方さんを支援する会」確かありましたよね!)

国民は小保方さんの味方デス。

情報を操作し、隠蔽するマスコミや権威を振りかざす学者センセイ方は、国民の敵とならないよう、注意された方が良いでしょう。

http://bizrs-journal.jp/2016/03/post_14306.html

2016.02.26

STAP問題の元凶は若山教授だと判明…恣意的な研究を主導、全責任を小保方氏に背負わせ

2014年4月9日、会見を行う小保方晴子氏(撮影=吉田尚弘)

小保方氏が担当した実験は一部

STAP騒動を解明するために、基礎的な事実を整理しておこう。

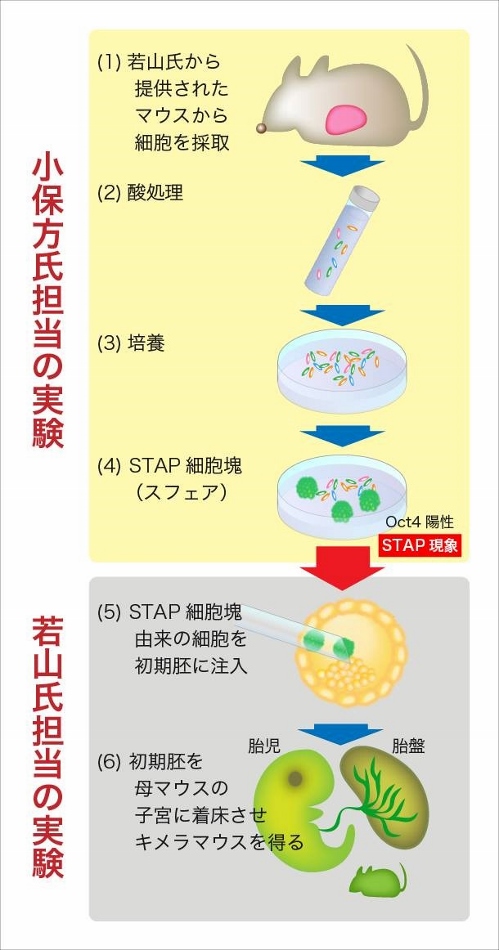

小保方氏が「STAP細胞」実験の一部だけを担当していたという事実、さらに論文撤回の理由は小保方氏が「担当していない」実験の部分であったという事実は、しばしば忘れられがちである。いわゆるSTAP細胞をつくる工程は、細胞を酸処理して培養し、細胞塊(スフェア)が多能性(多様な細胞になる可能性)を示すOct4陽性(のちに「STAP現象」と呼ばれる)になるところまでと、その細胞塊を初期胚に注入しキメラマウスをつくるまでの、大きく分けて2つの工程がある。

【「STAP細胞」実験の過程】

小保方氏が担当していたのは前半部分の細胞塊をつくるまでである。後半のキメラマウスをつくる工程は、当時小保方氏の上司であった若山照彦氏(現山梨大学教授)が行っていた。

もう少し厳密にいえば、小保方氏が作製した細胞塊は増殖力が弱いという特徴を持っているが、若山氏は増殖力のないそれから増殖するように変化させ幹細胞株化(後に「STAP幹細胞」と呼ばれる)させるのが仕事だった。つまり、「STAP現象」が小保方氏、「STAP幹細胞」が若山氏、という分担だが、マスコミにより、「STAP現象」も「STAP幹細胞」も「STAP細胞」と呼ばれるという混乱が発生する。

当時ポストドクターという身分だった小保方氏は、所属する研究室の上司に逆らうことはできなかった

本書によれば、若山氏はキメラマウスをつくる技術を小保方氏に教えなかった。小保方氏の要請に対して、「小保方さんが自分でできるようになっちゃったら、もう僕のことを必要としてくれなくなって、どこかに行っちゃうかもしれないから、ヤダ」と答えたという。

この若山氏の言葉は見逃すことはできない。なぜなら、STAP細胞実験を行っていた当時、小保方氏はCDB内の若山研究室(以下、若山研)の一客員研究員にすぎなかったからである。小保方氏の当時の所属は米ハーバード大学バカンティ研究室(以下、バカンティ研)であり、若山氏は小保方氏の上司であり指導者という立場であった。

当時の小保方氏は、博士課程終了後に任期付きで研究員として働くいわゆるポスドク、ポストドクターという身分だった。不安定な身分であることが多く、日本国内には1万人以上いるといわれ、当時の小保方氏もそのひとりであり、所属する研究室の上司に逆らうことはできなかったのだ。

この弱い立場が、のちに巻き起こるマスコミのメディアスクラムに対抗できなかった最大の理由である。メディアがつくり上げた虚像によって、まるで小保方氏が若山氏と同じ立場で力を持っていたかのように印象づけられていた。

ストーリーありきの実験

話を元に戻す。小保方氏は若山研の所属になる以前、留学先のハーバード大学でバカンティ教授からSTAP細胞の初期のアイデアを得ていた。バカンティ教授は、「非常に小さな胞子のようにストレスに強い共通の幹細胞が全身の組織に存在しているのではないか」という仮説を提唱していた。バカンティ教授はそれを「スポアライクステムセル(胞子様幹細胞)」と名付けていた。

小保方氏はその仮説を検証するために日夜研究に没頭し、ついにその証拠(Oct4遺伝子発現)を得ることになる。その結果をバカンティ教授の前で発表すると、バカンティ教授は、両手で固くこぶしをつくった後に目を見開き、「過去15年で最高のプレゼンテーションだった」と喜んだという。

しかし、細胞が多能性を持つかどうかを証明するには、その細胞からキメラマウスを作製しなければならなかった。現在の生命科学界ではそれが一番厳密な証明とされているからだ。小保方氏はキメラマウスの実験を行うため、他の教授からの推薦もあり「キメラマウス作製の第一人者」である若山氏を紹介され、バカンティ研の所属のまま若山研の客員研究員となったのだ。

若山氏が主導した論文のストーリーに合わせた研究が続く毎日だった小保方氏

本書によれば、小保方氏はキメラマウスの作製方法を若山氏から教わることなく、若山研で細胞塊の作製を淡々とこなすようになる。いつしか研究は若山氏の主導のもと、海外の有力科学雑誌への論文投稿が目的化し、論文のストーリーに合わせた実験へと変節していく。「ストーリーに合わない、つじつまの合わないデータは使用しないように」という指導まで小保方氏は受けている。信じがたいことに、実験が正しいかどうかを判定するための「コントロール実験」も行わなかったという。研究メンバーも全員、若山氏の意向に沿うようになり、強引な研究姿勢に異を唱える者もいなかった。

そもそもバカンティ教授の仮説から始まり小保方氏の検証から動き出した研究の主導権が、完全に若山氏に渡ってしまい、ついには若山氏が特許配分51%を要求するまでになる。バカンティ研所属でいながら若山研の客員研究員という複雑な立場の小保方氏は、アメリカと日本の大先生の板挟みとなっていく。

小保方氏は、細胞で起こる「新たな現象」(STAP現象)の研究を深めていきたいと若山研に移ったが、いつの間にか若山氏しか成功していない「新たな幹細胞株の確立」(STAP幹細胞)の研究と論文作成を部下として手伝う立場になっていた。

自ら選んだ研究テーマが、もはや自由に研究できる立場でなくなり、しかも若山氏が主導した論文のストーリーに合わせた研究が続く毎日。「もうアメリカに帰ろうと思っている」と研究メンバーに打ち明けた。その直後、CDBの小さな研究室のユニットリーダーに募集しないかと声をかけられ、自分が望む研究ができるならと面接を受け、紆余曲折を経て小保方氏はCDBのユニットリーダーとなる。

若山氏の責任

その間、若山研による論文投稿は難航していた。その状況を劇的に変えたのが笹井氏だった。笹井氏はネイチャー誌にいくつもの論文が掲載された実績を持ち、世界的にも有名な科学者だった。笹井氏の指導により、論文は見事に整理され、ネイチャーへの掲載も決まった。

そして笹井氏の命名により、小保方氏が検証した細胞の現象を「STAP」(Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency:刺激惹起性多能性獲得)と呼ぶようになった。この名称が示すように、「STAP」とは小保方氏が検証した細胞の現象を示す意味合いが強かったことがわかる。

の後、論文に不備が見つかり、のちにこれが不正と判断されることによりマスコミの過剰報道を交えた大混乱が起こったのは周知のことだろう。画像の間違い等によるミスに関しては、小保方氏は会見や本書において何度も謝罪をしている。

しかし、ポスドクの立場で部下として研究に携わり、当時の上司であり指導者であった若山氏が主導した論文投稿に協力した小保方氏に、全責任を負わせたのは明らかに間違いだといわざるを得ない。

若山氏は、小保方氏と同じ責任を負ったのだろうか。いや指導者という立場であれば、研究員への指導責任によりはるかに重い責任が負わされたとしてもおかしくはないだろう。

2月11日付当サイト記事において、東京大学医科学研究所特任教授の上昌広氏は、加藤茂明・東京大学分子細胞生物学研究所教授(当時)が責任著者として発表した複数の論文のなかにグループメンバーの一部による不正あったことに対する監督責任を取って、東大教授を辞職した例を挙げ、「なぜ、加藤氏と若山教授の扱いが、こんなに違ってしまうのだろう」と指摘している。

さらに、若山氏が15年に、「絶滅動物の細胞再生および有用遺伝子回収方法の確立」というテーマで、基盤研究(A)として年間975万円の研究費を受け取っていたという事実から、「文科省のガイドラインに準じれば、そもそも彼には科研費に応募する資格がない。なぜ、山梨大も文科省も、このことを議論しなかったのだろう」と指摘している。

前述のとおり、STAP論文撤回の理由は小保方氏が「担当していない」実験の部分であったが、世間では小保方氏の画像の間違い等による不正認定が原因だと広く認識されている。

次回は、その真相を探っていく。そこには、若山氏が責任を回避したマジックが隠されているのだ。

(文=大宅健一郎/ジャーナリスト)

“小保方STAP細胞潰し”に加担したマスコミも「理研」も大学を始めとする専門家集団も…今の処、だんまりを決め込んでいますが、このまま「小保方さんと「STAP細胞研究」を葬り去ろうとした罪」を認めないで済まそうとするなら、許せません!

後世、「STAP細胞の第一発見者」とされるであろう小保方氏を、まるで「日本の科学界の恥」か「汚点」のように扱い、科学者生命まで奪ってしまったんですから、“世界の恥さらし”は、「理研」を筆頭とする日本の研究者集団の方!

この“恥ずかしい顛末”に、果たして「理研」や若山教授らは真摯に向き合うことが出来るでしょうか!?科学者の誇りにかけて真実を明らかにすべきです。

特に若山教授には、「あの日」の中で小保方さんにここまで書かれているのですから、科学者としてというより、人間として「小保方騒動の真実」を明らかにする責任がありますね。(このままでは、若山氏こそ一生「針の筵」状態におかれ、その“人間性”が永遠に疑われるハメになりそう…。)

この際、若山氏側から見た「真相」を洗いざらい“白状”して、日本の学者ムラ社会に溜まっている膿を吐きだして欲しい!と思います。

(小保方氏に変わって、今度は若山氏一人に罪を着せるだけに終わるなら、絶対!マズイと思います。どう考えても「笹井・小保方潰し」の責任が「理研」にあることはわかりきっているのに、一切責任を取ろうとせず、個人(しかも一番末端!)に責任を押しつけて知らん顔する「野依・理研」は、一番の元凶だと思ってマス。)

それにしても、小保方さんはよくやった!

ともあれ、「STAP騒動」を機に、若い研究者がのびのびと研究できる態勢が日本で整うような方向に行けば良いですね。

若山教授も、今度こそ“罪の償い”に、持てる力を自分の為じゃなく、日本の科学の発展の為に捧げて頂きたいものです。

みんな