今年最後の三連休、皆様はどう過ごされましたか? 私は、越前五山のひとつ「文殊山」に挑戦して参りました^^v

っといっても、標高365mの低山ですから、そんな大げさに挑戦っていうのもなんか、、気恥ずかしいのですが^^;;;私にとっては云十年ぶりの本格的^^;登山です。いやね^^;以前から主人に文殊山に登らんか^^泰澄さんゆかりの山なんやで~^^と誘われてはいたのですが、膝の具合も芳しくないこともあり山登りというだけでダメやなと諦めていたこともあります。

そんなところへ、先日の福井新聞で文殊山の山頂に本堂が再建されたという記事を目にします。

三年前の台風の影響で本堂は半壊。しかし、善意の募金により今月13日に新本堂の落慶式を厳かに迎えることができた。屋根瓦などの資材は人が背負って運んだとも聞きます。泰澄大師の偉大さもあるのでしょうが、古来より人の身体に漲る神秘的な力にはとても計り知れないものがあるのかもしれませんね。

そして、私もそんな不思議な力に引き寄せられたひとりなのかもしれません~(笑)。

今年は星座的には200年に一度の大きな時代の転換期で、12月22日を境に地の時代から風の時代に切り替わるんだそうです。そんなタイミングで本堂が建て直されたのも意味があることですよね。風に壊された旧本堂ですが、来る風の時代は風に打ち勝てる力強さを誇りたいものです。

さて、洗濯干しながら考えあぐねていた三連休日曜日の朝のことです。

岡本・大瀧神社の大宮まで登れたのだから、もうちょっと頑張れば行けるか・・?

このタイミングを逃したら、文殊山に登れる機会はもう訪れるとも限らないだろうしねぇ・・。

明日はお天気が陰るみたい。今日行こう! 主人に直談判!(爆)←なんか母に似てきた~^^;

「だいじょうぶか? お母さんの足やったら登るのに2時間以上はかかるかもしらんなぁ・・」

「えっ@@? たぶん・・だ、大丈夫^^; なんとかなりそう~~~^^;;;」

そこからは、猛ダッシュで準備に取り掛かり、取るものも取り合えずみたいな感じで慌ただしく家を後に鯖江に向かった。なんせ、家を出発したのが10時頃でしたから、早く登り始めなければ下山が夕暮れになってしまいます。

さて、文殊山への登山口は10ヶ所もあるとの事。主になる登山ルートを調べてみました。

・角原コース 〔約40分〕 大文殊に直行する最短コース。

・二上コース 〔約50分〕 福井市街地に近いこともあり人気コース。

・大村コース 〔約1時間〕 急な坂道がなく誰でも登れる楽々コース。

・大正寺コース 〔約50分〕 文殊山南側からは一番の人気コース。

・南井コース 〔約40分〕 奥の院への最短だが最初は急峻。

・四方谷コース〔約1時間30分〕 急なのぼりの後は尾根伝いに奥の院へ直行。

私達は、主人も登ったことがある一番人気の大正寺町の登り口から入山することにします。

こちら、大正寺町には白山神社があります。参拝記録を辿ってみるともう9年前になるんですね^^; あの頃 なんも分からずただただ歩き回っていただけの日々だったのに、いま思い出すと涙が溢れてきます。有り難いですね。さあ^^気張って登るぞ^^!

っということで^^;;; なんとか、かんとか、、小文殊(標高296m)に到着。

小文殊の室堂には、聖観音菩薩が祀られています。室堂の前には御神木の天狗杉(昔、天狗が棲んでいたとか^^?)が大きくそびえて登山客の安全を見守っています。

(写真UPしていて気が付いたのですが、天狗杉の根元に人工的な青い珠を発見^^?なんやろ・・・。)

ここは、地形が広く開けて休憩場所も整備されています。福井市方面から登ってくる人との合流地点にもなっているせいか、到着すると大勢の行き交う登山客で賑わっていました。

案の定^^;ここまで登ってくるだけでも健脚な人の倍以上も時間がかかってしまった私達。どっかり腰を下ろし身体を労わりつつ遅くなってしまったお昼をこの広場でとることにしました。

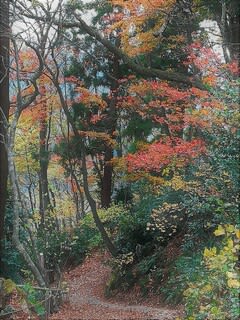

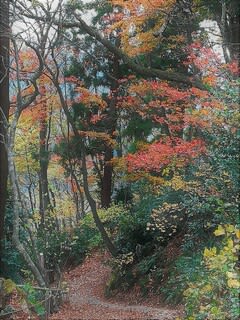

ここから、頂上の新本堂が建つ大文殊を目指します。途中、展望台から遥か遠くよりエールを送ってくれる日野山の姿に元気をもらい、紅葉が進む山道をアップダウンしながら真一文字に進みます(笑)大げさやけど、正直^^;そんな感じやで^^;;; ガンバレ~とにかく行かねばならぬ^^;みたいな~~ネッ(汗)←あッ、そんなシンドさは私だけやったかもですが^^;

ヤッタァー! 程なくして、大文殊に到着いたしました^^v

本堂には文殊菩薩が祀られています。

本堂の前に、落慶式の賑わいを写した新聞記事(日刊福井)が張り出してありました。

新本堂は寺務所も構える23平方メートル、旧本堂より一回り大きくなった。徳毛住職は多くの人の支援に感謝し「みんなで再建したものだからみんなの宝」と笑顔を見せた。

なんもご支援できませんでしたが、私もその宝に辿り着けただけで嬉しいです。ありがとうございます^^v

さて、主人はここまでは登って来たことがあったのですが、奥の院までは行ってみたことが無かったらしい・・・。

ほんで、、、奥の院まで行く気満々==333 まだ行くのかぁ~^^;;;

ここまで連れてきてもらったら、私も行かざるを得ない!

そうそう、この「胎内くぐり」を抜けて進むのです。邪心を捨てんなアカンのですって^^;

いざ、奥の院(三角点 351m)へ~~♪

奥の院(通称、大汝)には、阿弥陀如来と大己貴神(大国主神)が祀られています。

時は刻々と過ぎていきます・・空も陰ってきた~。もうそんなにのんびりもできず即刻下山する。元来た道を黙々足早に戻ることになったのですが・・

このペースでは夕刻5時までに下山できるかどうかの私ら、、無謀にも時間短縮を試みて大正寺町のお隣、南井へ下りられるルートを選んでみることにしました。

南井コースは、奥の院へ行くには最短ですが急峻とあります。

なるほど、なるほど、、これは登るには覚悟の根気がいるのは確かですね^^; でも、下るにしても足腰への負担が尋常なく襲ってきます。こりゃ^^;しんどいってもんじゃないほど、しんどかったでっすぅ~~@@;;;それこそ何度いっぷくしたことか(笑)。

それでも、お陰様で夕刻4時半過ぎには下山できてホッと安堵できたのですが、大正寺町の駐車場まで歩かなくてはならない難関が待っていた(笑)ちょーど、5時到着でした^^;

今、こうやって振り返ってみると、まるで修行のような一日だったのですが、とっても楽しかったです^^

湧かしたお湯で熱々のカップラーメン。頂上では、主人が入れた美味しいコーヒーも頂けたよぉ~♪ 翌日、心配していた筋肉痛もなかったし、私って意外とタフなんだと思いました。膝の具合は相変わらずだけど・・まあまあ^^しあわせ。。

しかし^^;実は帰宅後、重大な事実を知ることとなりました。

なんと! 文殊山を下山する途中は、決して振り返ってはいけないという言い伝えがあるんだそうですね。振り返ってしまうと、神様の罰が当たって、せっかく授かった知恵がなくなってしまうんですってぇぇぇぇぇええ!!!

うわぁあぁぁぁっぁああ~ん@@;;; 嘘やろ!知恵も希望もみんな無いやぁ~ん!

まッ^^;いいっかぁ===333 こんなオバちゃんに、そんなに必要ないもんネッ(笑)

追記:プロが教える文殊山登山 ~準備から下山まで~

私達のように勢いあまって痛い思いをしないために、ご一読お薦め致します。。。