「事故です。電話を貸してくださぁい!」

鍼灸院は、幹線道路の交差点にあった。夜中に、車同士の衝突事故が何度もありそのたびに、見知らぬ人がドアを激しくたたいた。1960年代から70年代にかけての話である。携帯電話がこの世にない時代であった。

声の様子からほとんど疑うことなく誰かがカギを開け、黒い電話の場所を指さした。ものの5分ほどだろうか。大きな衝突音に近隣のひとたちが様子を観ようと家々から次々に出てくる。多くがパジャマ姿で、顔見知りである。当の娘もパジャマであった。いつの世も変わらぬやじ馬たちである。

ときにけが人が出た場合には、マコちゃんが様子を見に行った。救急車が到着するまでの時間留まり、けが人を励まし、救急隊員の方につなぐことも多かった。ひとだかりをかき分けて進むマコちゃんの後ろ姿をみながら、なんとも頼もしい思いをしたことを覚えている。同じように、もうひとりの娘にとっても、父の背中は、このうえなくかっこいいものだった。

急な事故に戸惑うひと、ひとり暮らす高齢のひと、大きな美容室で働く女性たち。思えば、鍼灸院は、さまざまな痛みをうけとめてきた。患者さんだけではない。さまざまなひとたちの心の痛みをも受けとめていたように思う。

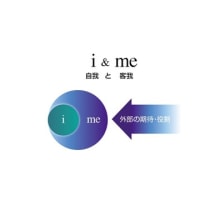

いつも誰かが鍼灸院のドアを開け、狭い治療室やらお茶の間に居た。夫への不満やひとり田舎から出てきて働く若い女性たちの寂しさ、伝わらない息子さんへの想い。鍼灸院は、いろいろな想いを受けとめて、やんわりと溶かし、次のエネルギーを生み出してもらうような不思議な交差点であった。

娘は、1980年、大学生の頃、広告代理店D社のディレクターから「これからは、聴き屋が商売になるよ」と言われたことを今も覚えている。聴くちからが重要だということを伝えたかったのだろう。確かにどのようなビジネスでもヒアリング能力は欠かせず、その良し悪しは結果へと跳ね返る。まして、広告や広報、マーケティングに関わる仕事ならなおさらである。

実は、マコちゃん、スーちゃんは極めて優秀な<聴き屋さん>ではなかったか。ひとの話を途中で切ったふたりの記憶がない。あたまごなしに否定をすることもなかった。ゆっくりと相手に合わせて、聞く、聴く。なんらかの答えが必要な時は答えを出し、必要のない時はただ聴いていた。

誰もが寝静まった夜の闇のなかでさえ、呼び声がすれば必ず応えたように、ふたりのこころはひとに向かって開いていた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます