なんかもう、過ぎてしまうとたいしたことじゃなかったなぁなんて思うものですが、とりあえず顛末をば。

ことの起こりは先週のある日、地下室の水たまりに気付いた私の叫び声から始まりました。

我が家の地下室は大きく2つに分かれていて、半分はビリヤード台やテレビのある居室、もう半分はコンクリート打ちっぱなしの物置になっています(オットの書斎もどきはこの、物置の奥(笑))水たまりは幸い奥のコンクリート部屋でした。

壁の上の方から続く水の跡が床に流れ、置いてあった古着の段ボールやら集めてある犬の毛やらカーペットの切れ端やら、まあ幸いどうでもいいものばかりがびしょぬれ。

原因はバックヤードの水道から続くパイプの一部に入った亀裂の模様。今年は丸々2週間以上氷点下の世界だったからねー。とりあえず外の水道さえ使わなければ大丈夫そうです。

ひとまずホッとした我々は水の始末をし、一昼夜の間少しずつ場所をずらしながら扇風機を回し(慣れたもんです)、その間にプラマー探し。

プラマー(配管工)という職業はどうやらいつも人手不足らしく、良いプラマーを知っている人って本当に少ないのです。それというのもアメリカには自分の家は自分で手入れするのをよしとする開拓精神?が生きているから。ご近所を一通り当たったものの、みなさん自分で直すからプラマーなんて知らないって。

そこで私がどうしたかというと、何もせずに放っておきました。

だって一週間の短い子どもたちの春休み。そんなことに時間を使うのもったいなかったし。でも最後に近づいてさすがに手配だけでも始めるかと、重い腰を持ち上げて友人に電話をして、プラマーの相談をしていたまさにそのとき、地下の別の場所から何やら小さなシューッという音が聞こえまして。

水漏れのことを電話で話ながら新しい水漏れを見つけた私はパニック!ドアの裏側で、パイプからまさに水が噴き出していました。針の先ほどの小さな穴から出る水の勢いが強いこと。

発見は早かったみたいですね。

パニックのあまり相手の英語もうまく理解できず、コチラの状況もまともに伝えられない中、なんとか「とにかく家の大本の元栓を止めなさい。地下室の道路側の壁のどこかにあるはずだから」という友人の声を頼りに・・・地下室にいると方向感覚が狂うんです・・・道路側ってどっち???あれ?元栓ってこれ?そう、まさにこれ。水漏れしている穴の1センチ下が元栓でした。逆じゃなくて幸い~

ところが、元栓を止めたのに水漏れが止まらずますますパニックが募るわたくし。

「止まらないっ!止まってないっ!元栓閉めたのに!なんで!なんで!なんで!?」

賢明な皆さんは、パスカルの法則に気付いていらっしゃることでしょう。いくら元栓閉めたって、水道管の中の圧力が下がらなかったら吹き出しますって。

電話の向こうで友人が必死に私を説得にかかるんですが、聞いちゃあいない私、

「だって止まらないっ!止まってないっ!」

一番大騒ぎだったのはたぶんこのときですが、さすがにそのうち相手の言っていることが耳に入ってきて、一気に地下の水道やキッチンの水道の蛇口を解放。水漏れ止まる。やれやれ。

しかし、ですよ。停電には慣れっこになっている我々は、停電が起きるや否や、誰からともなくロウソクやオイルランプを持ち出し、暗黙の了解で冷蔵庫にはいっさい手を触れず…と停電のエキスパートっぷりを発揮するものの、未だ、水漏れに関しては素人でした。なんと、水道管に残った水を「無駄に放出」しちゃったんです。

元栓は閉めてあります。ということは、

家中の水道が使えない

ということでして。

おまけに、水道管をいじり回した手は既に真っ黒ですが、この手を洗うだけの水がどこにもないの!直らない限り、今日はお風呂どころか手も洗えない。お湯も沸かせない。トイレも使えない!

教訓:元栓を止める前に最低限の生活用水を確保しよう。

今まで、電気のない暮らしの不便さは何度も味わってきたし、電気という文明への感謝は忘れていないつもりの我が家でしたが、水への感謝を忘れてました。

蛇口をひねれば水が出る。なんてすばらしいことか!

水が使えないってすごいですよ。この日は30℃超、みんな汗だく。しかも食事前。庭の植物もカラカラ。この小さな元栓を一つひねるだけで、いっさい何も出来なくなっちゃうんです。

幸い友人が既に帰宅途中で、このまま我が家に来てくれるとのこと、ちょうどオットも帰って来ました。

あとの手順は、もう細かいことは端折りますが、予備のパイプも基本的な工具も家に用意してあるものなんだってことにびっくり。

大元の水道管修理顛末

まずはフロントヤードの隅っこにあるマンホールをはずすところから。

みんなで覗き込む。

中はこんなふうになってました。でも、結局ここの元栓は固くて動かず。

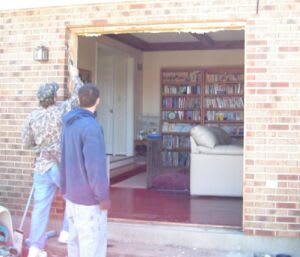

イチかバチか、とりあえずやってみようということになりました。万が一、修理中に家の中の元栓を壊してしまうとそれはもう大惨事になりますが。ま、地下室の大惨事は経験あるしね。ブログに書いてはいませんが、ここに越してきた直後、カーペットを全部剥がして新品のハードウッドをインストールした3週間後に、キッチンのシンク下から水漏れ、ハードウッド全滅の挙げ句、地下室の天井が落ち、地下全体に数センチの水がたまったという大事件があったのでした。

見えにくいけど、パイプカッターというもので、問題が起きた部分のパイプを切って取り外しているところ。

上下それぞれの溶接部分をガスバーナーで熱してはずします。

スチールウールでよーく磨いてつるつるにします。

何か(←学習してない私)を筆で塗りつけて

これがその「何か」であります。

パイプをはめ込んだら、

直りました!

…とまあ、振り返れば一瞬ですが、この間にも部品をダメにしてしまって買いに走ったり、やけどしかけたりといろいろありました。

そしてまた翌日にはバックヤード側の修理。こちらがまた新しく買った部品が穴を通らず、家の方をヤスリで少しずつ削ったり、またまた何度も買い物に走ったり、そして何度挑戦してもスクリューがまっすぐに入らず水が漏れたりと、結局一日がかり。

げっそり。

教訓:持つべきものは友達。でも自分でできるとなお可。

一応こんなサイトも参考にどうぞ。