名古屋に出張の際、帰りの飛行機の時間まで時間があったので、名古屋駅から中部国際空港(セントレア)までの電車を途中下車して、常滑を散策してきましたよ。

常滑市(とこなめし)は、愛知県西部に位置する市で、窯業が盛んな地域です。

常滑焼は瀬戸、越前、信楽、丹波、備前と並び日本六古窯の一つとされ、中でも常滑は最も古く最大の規模。昔からの焼き物の産地です。

明治時代から、土管・タイルなどを生産しています。

また、1924年創立の地元製陶会社「伊奈製陶」(のちINAX、現在のLIXIL)は便器など衛生陶器の分野において全国第2位のシェアを占めています。

常滑駅から、焼き物の窯元や史跡を歩く、「やきもの散歩道」が整備されていたので、それに沿って歩いて散策開始です。

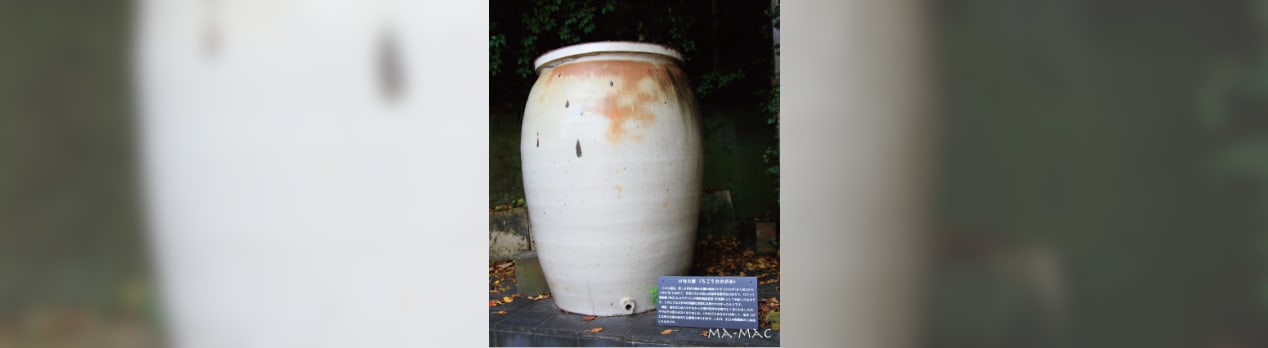

写真は、「呂号大瓶」(ろごうおおがめ)という、大きな陶器です。

以下、常滑市民俗資料館HPより。

『試作局地戦闘機 「秋水」のロケット推進装置・特呂二号(KR10型薬液ロケット)のロケット燃料を保存するための容器。

甲液(濃度80パーセントの過酸化水素)と、乙液(水化ヒドロジン)という特殊な薬液を保管するのに腐食のない材質として陶器が使われた。

中央の茶色い大きな瓶は高さ約2メートルで、大人の背丈より大きい。左隣の一回り小さい黒い瓶も同じ用途のもの。

この大きさの瓶を製造できるのは、古くから酒や醤油の大瓶づくりの歴史がある常滑焼き(とこなめやき)だけだったが、「呂号大瓶」の製作は熟練の職人でも困難を極めたとのこと。』

街のいたるところに、陶磁器の史跡が展示・保存されています。

やきもの散歩道を歩くと、窯元さんや陶磁器販売のお店が多数並んでいます。

大きな作品から小さな日常食器類まで、多種多様な品数に圧倒されます。

ここは土管坂という小道。

やきもの散歩道を代表する風景の1つで、明治期の土管と昭和初期の焼酎瓶が左右の壁面をびっしりおおい、坂道には「ケサワ」という土管の焼成時に使用した捨て輪の廃材を敷き詰め、滑らず歩きやすいように工夫されています。

独特の雰囲気に、写真を撮る観光客が多かったです。

こちらも小道の壁面に陶製の配管やドーナッツ状のケサワがびっしりと貼付けてありました。

小道と個人宅を隔てる壁面に、焼酎瓶を積み上げてブロック塀ならぬ、瓶塀(というかわかりませんが)がずらり。

これも陶磁器の街ならではでしょうね。

こちらは土管が積み上げられておりました。

街のいたるところに焼酎瓶や土管で壁(仕切り)が設置されていました。

相当な数の商品がこの地域で生産されていたことが想像できます。

こちらは、登窯(陶栄窯)です。

約20度の傾斜地に8つの焼成室を連ねた連房式登窯です。

全国でも大型の部類に入り、常滑に現存する唯一のもので、国の重要有形民俗文化財に指定されています。

昭和49年まで現役だった「陶栄窯」。

平野藤蔵を代表とする33人の窯仲間によって造られた陶栄窯は歴史遺産として大切に保存され、自由に見学することができます。

10本のレンガの煙突があり、両端は高く中心は短くなっていますが、これは通気性を利用して窯の隅まで均一に焼くことができるよう工夫されているそうです。

かつては60基ほどあった登り窯も、今ではこの陶栄窯を残すだけ。

常滑の登窯は1834(天保5)年に鯉江方救が導入し、当初は薪や松葉で焚いていたが、明治38年に石炭を使う窯へと改良されたそうです。

明治20年頃に築かれた連房式登窯「陶栄窯」も、当初は薪を焚いていましたが、途中で石炭用に改良されたようです。

登り窯って、陶工職人の息使いが聞こえてきそうな感じで、なんだかロマンを感じますね~。

やきもの散歩道にはところどころ、おしゃれなカフェやお食事処がありました。

今回はちょっと立ち寄る時間がなかったんですが、ゆっくりと焼き物を眺めながらコーヒーを飲んでみたかったっす

ありゃりゃ??自分が写っちゃった

ま、いいかっと

ま、いいかっと

散歩道にはいろんなギャラリーもあったんですが、平日に行ったせいか閉まっているところが多かったです。

観光客はちらほらといたんですが、街は少し閑散としているような・・・。

ま、波佐見・有田も平日はそんなもんなんでしょうかね。

陶器まつりのときの賑わいは別格ですもんねえ

一度は立ち寄ってみたかった陶芸の街、常滑。

独特の雰囲気に包まれて非日常的な感覚になりました。

また、アップしま~す。