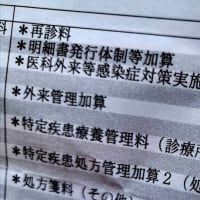

先日、窯のレンガ作りは大変で紹介した、国指定史跡、畑の原窯跡をつかっての窯焚きを行ないました。この写真は第1室目の焚き口からの眺めです。

登り窯とは山の斜面にそって階段状に焼成室を数室並べている窯です。一番下の部屋を胴木間(どうぎま)といい、最初に薪を入れ、温度を上げて行く捨て間です。次の室から焼きものをいれ、薪を使って焼成します。胴木間(どうぎま)は薪をくべる燃焼室で、その上の焼成室には小さな焚き口があるのでそこからも薪を入れます。各室が煙突の役割をもち、連続で焼成でき、単室の窯と比べ熱効率が良く、たくさんの焼きものを一度にやけるので量産にも向いています。

この写真は、胴木間(どうぎま)の内部の様子。このとき、だいたい900℃ぐらいだったかな。1000℃超えると、内部は光り、光沢を帯びてきます。炎が奥にどんどんと吸い込まれて行きます(引いて行く、という)。

窯焚きにあわせて、近くの方々による収穫祭が催されました。おにぎり、焼き鳥、おでんなどたくさんの食べ物や、採れたてのお米、新鮮野菜の販売の他、近くの陶芸家さんによるロクロ実演や伝統工芸士さんの絵つけ無料教室が行なわれるなど、盛況ぶりでした。

この日は、特別ゲストに『波佐見ベンチャーズ』さんがご来場~

おじいさん、おばあさんのお客さんが多い中、一生懸命演奏されていましたよ~。

おじいさん、おばあさんのお客さんが多い中、一生懸命演奏されていましたよ~。

本題に戻って・・・、こちらは、一番上にある『ダンパー』という、空気調整のための穴。ここを開け閉めして空気の流れを操作しながら窯を焚いていきます。第3室目を焚くときは、ここからもどんどん煙と炎があがってきます。なんだか神秘的に感じるなあ~っと。

ここの登り窯は、昔ながらの土壁で再現されているので、耐火煉瓦の窯よりも温度が上がりにくいです。でもじっくり焼くことによりぢわぢわと温度が上がってきますよ~。空気穴を狭くして、わざと不完全燃焼を起こす『還元炎焼成』をしているので黒い煙がモクモクとでています。これにより、窯内部の温度は徐々に上がり、土色も変化していきます。

さあ、来週は窯出しです。どんなふうに焼き上がっているか楽しみですなあ~