今回は、三峯神社(埼玉県秩父市)の奥宮の場所について、方位を分析します。

三峯神社の奥宮は、妙法ケ岳の山上に鎮座し、神社から山道を南東に向かって歩いて約1時間20分のところにあります。道は、平坦ではないので、参拝する場合には登山の準備が必要だそうです。

創建されたのは、1741(寛保元)年です。

現地の様子は、リンクでご覧ください。(リンク1、リンク2、リンク3) ちなみに、筆者は未だ参拝しておりません。本来ならば、自分で現場を撮影して、写真をアップロードすべきです。ですが、登山は苦手です。

では、方位について分析します。

まず、GoogleEarthで、三峯神社奥宮から、真東(機首方位90度)の方向に線(きいろ)を引きます。奥宮の近隣は平坦ではないので、下図では曲線になっています。

次に、この線を東方向に伸ばします。

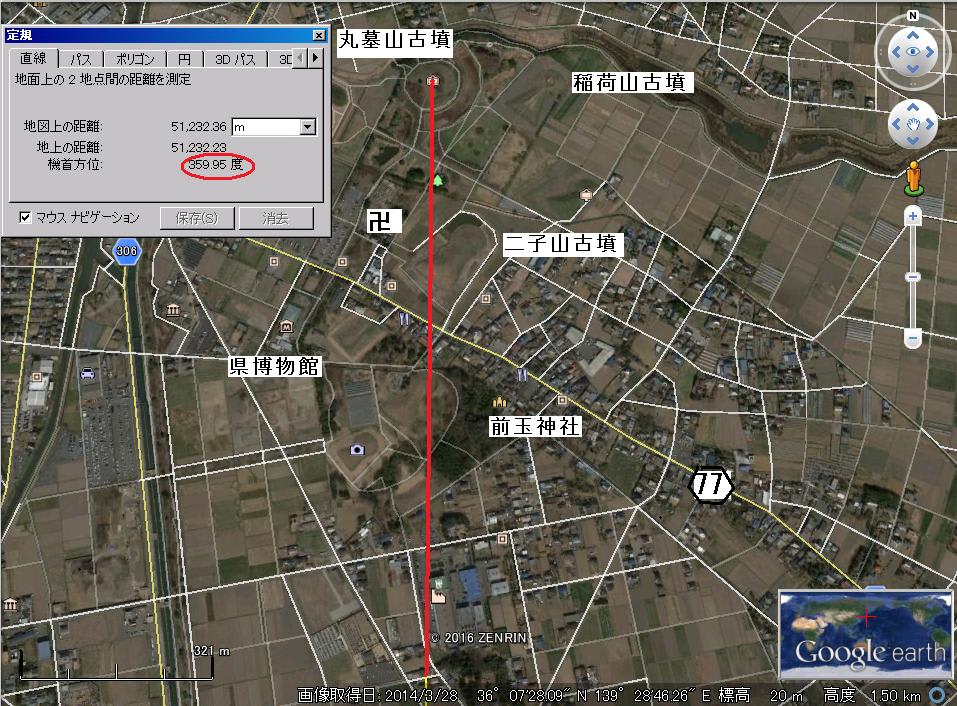

線は、川越市内を下図のように通過します(あか色)。

すると、この線が、喜多院を通過していることが、確認できます!当時の技術者がこれを予め計算していたのかは、現代となっては確認できません。ただ、江戸時代は神仏習合で、三峯神社の神前奉仕は天台法華宗の僧侶が行なっていました。ですので、同じ宗旨の喜多院を真東に臨むような場所に、奥宮が建設されていても、それは不思議ではありません。