私は40歳代なのですが、先週、週刊少年ジャンプ(280円)を買いました。こち亀が最後になるので、見納めにするためです。

これには、連載が始まった昭和51年第29号のこち亀が載っていて、当時の様子が読み取れました。

以下、当時の様子について、気に留まったことを箇条書きします。

〇電話機は、ダイヤル式が主流でした。プッシュポンはまだ見られない昭和44年から市販されていたそうですが広がっていないようです。派出所の電話は黒色で、商店の軒先の公衆電話は赤色でした。

〇両津さんの勤務日の昼食が、出前の天丼でした。こういうのは、現代のサラリーマンとあまり変わらないようです。

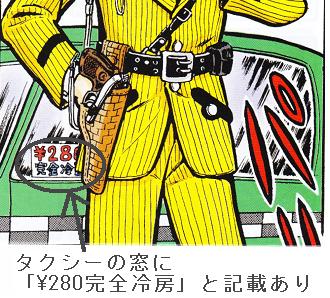

〇タクシーの初乗料金は280円でした。昭和51年の物価は、大卒初任給:90,575 円、 たばこ(ゴールデンバット)40 円、はがき20円、米10kg2,740円、国鉄初乗60円、週刊少年ジャンプ170円だったそうです。当時(昭和51年)と現在(平成28年)の物価と比べると、タバコだけが10倍以上に突出して高くなっていますね。他のものは2~3倍程度なのですが・・・。

〇牛乳は、ビン詰め(200ml)が主流で、紙パック詰めはマイナーでした。漫画では、ビンに「小岩井」と書かれています。世間では、連載開始とほぼ同じ頃、昭和51年6月に小岩井乳業株式会社が設立されています。

〇建設現場の作業員さんは、保護帽(ヘルメット)を着用しています。ヘルメットの着用は、すでに昭和47年に労働安全衛生法で義務化されていました。漫画にも時代の流れが取り入れられていたのでしょう。

〇職場では、事務机にも宿直室にも灰皿がありました。勤務中に普通にタバコを吸えたようです。

○室内のゲームと言えば、花札やトランプが主流でした。上右の挿し絵では、両津と中川が座布団の上で花札をやっています。昭和51年時点では、まだ家庭向けテレビゲーム(カラーテレビゲーム15やファミリーコンピュータなど)はまだ世に出てきていませんでした。

〇携帯電話(民生用)やパソコンはありませんでした。

他にも、時代の違いが見つかると思います。よければ、コメント欄に記載ください。

追記2016.11.06 画像を挿入し、一部字句を修正しました。

追記2016.11.20 ビン詰め牛乳のあたりの部分を、修正しました。

追記2016.11.29 テレビゲーム関連などを追記しました。タイトルを修正しました。