23、「人口減少」│総選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会

2024年10月

子どもを産み育てることを困難にしている問題を解決し、個人の自由な選択ができる社会に

18、少子化問題(2022参院選/各分野の政策)│2022参議院選挙政策│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会

2022年6月

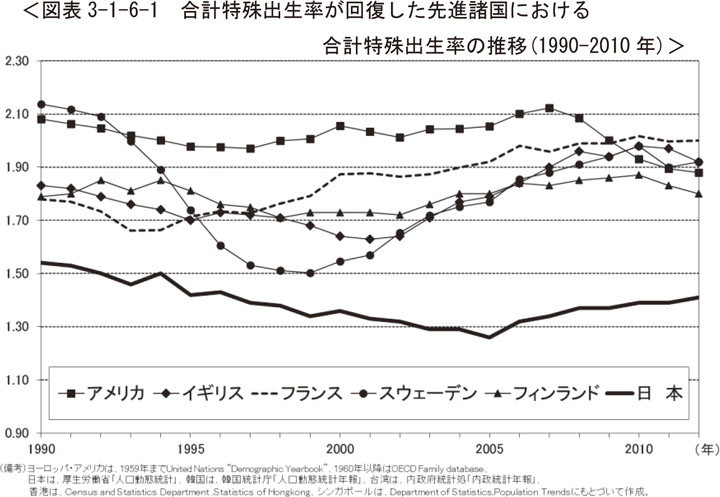

北欧諸国やフランスなどでは、政策対応により少子化を克服し、人口置換水準近傍まで合計特殊出生率を回復させている。

例えば、フランスは家族給付の水準が全体的に手厚い上に、特に、第3子以上の子をもつ家族に有利になっているのが特徴である。また、かつては家族手当等の経済的支援が中心であったが、1990年代以降、保育の充実へシフトし、その後さらに出産・子育てと就労に関して幅広い選択ができるような環境整備、すなわち「両立支援」を強める方向で進められている。

スウェーデンでは、40年近くに渡り経済的支援や「両立支援」施策を進めてきた。多子加算を適用した児童手当制度、両親保険(1974年に導入された世界初の両性が取得できる育児休業の収入補填制度)に代表される充実した育児休業制度、開放型就学前学校等の多様かつ柔軟な保育サービスを展開し、男女平等の視点から社会全体で子どもを育む支援制度を整備している。また、フィンランドでは、ネウボラ(妊娠期から就学前までの切れ目のない子育て支援制度)を市町村が主体で実施し、子育てにおける心身や経済の負担軽減に努めている。

一方、高い出生率を維持しているイギリスやアメリカといった国では、家族政策に不介入が基本といわれる。アメリカでは税制の所得控除を除けば、児童手当制度や出産休暇・育児休暇の制度や公的な保育サービスがないながらも、民間の保育サービスが発達しており、また、日本などで特徴的な固定的な雇用制度に対し子育て後の再雇用や子育て前後のキャリアの継続が容易であること、男性の家事参加が比較的高いといった社会経済的な環境を持つ。

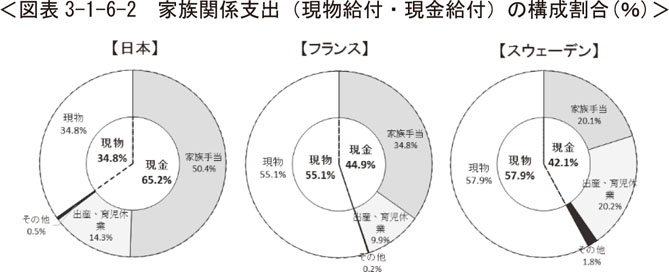

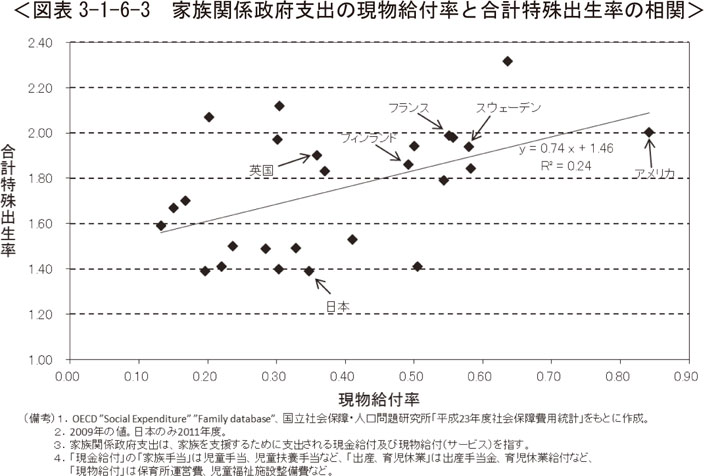

家族関係政府支出を見ると、日本では現物給付よりも現金給付の割合が高い特徴がある。そして、現物給付の割合が大きい国は、出生率においても高い傾向がある。

なお、合計特殊出生率が高いフランスやスウェーデンでは婚外子や同棲の割合が高いが、これはフランスのパクス(PACS、連帯市民協約)やスウェーデンのサムボ(同棲)といった、結婚(法律婚、教会婚)よりも関係の成立・解消の手続が簡略で、結婚に準じた法的保護を受けることができる制度があるためである。日本での婚外子とは意味合いが異なることに注意が必要である。また、同国では数多くの移民を受け入れているが、出生率の急激な回復に関わらず、移民の人口比率は過去10年間でフランスが10%~11%台、スウェーデンが12%~16%台とほぼ横ばいで推移している。

【人口戦】日本の少子化は「人災」だった(上)戦後ベビーブーム突如終焉(1/3ページ) - 産経ニュース

2016/2/20 09:00