国会改革・選挙制度│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

小選挙区制・政党助成金を廃止し、企業・団体献金を禁止します

2014年11月

今から約20年前、細川政権下のいわゆる「政治改革」によって、小選挙区比例代表並立制の導入と政党助成金制度の創設が行われました。この「政治改革」は、国民が求めた金権腐敗政治の一掃にならなかったばかりか、民意の反映をゆがめ、「政党の堕落」と「政治家の劣化」をまねきました。

いまこそ、「政治改革」から20年を検証し、制度そのものの根本的な見直しが求められています。

(1)「民意が届く国会」を実現するため、小選挙区制を廃止し、民意が正しく反映する比例代表中心の選挙制度に抜本改革します。民意を切り捨てる定数削減には断固反対します

<小選挙区制を廃止し、民意が正しく反映する選挙制度に抜本改革します>

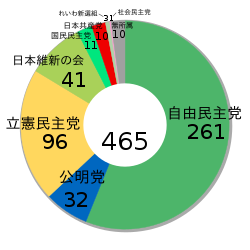

現行の選挙制度の最大の問題は、小選挙区比例代表並立制によって、民意の反映がゆがめられ、第一党が4割台の得票で7~8割もの議席を独占することです。

この制度の下で実施された6回の総選挙の結果は、その根本的欠陥を浮き彫りにしています。2005年総選挙では自民党296議席、09年は民主党308議席、12年は自民党294議席と、第一党が圧倒的な多数議席を獲得しました。いずれの選挙も小選挙区での第一党の得票率は4割台にもかかわらず、7~8割もの議席を占めています。得票率と獲得議席に著しい乖離を生み出し、議席に反映しない投票、「死票」は、各小選挙区投票の過半数にのぼっています。民意をゆがめて、比較第一党の「虚構の多数」をつくり出す一方で、少数政党は、得票率にみあった議席配分を得られず、獲得議席を大幅に切り縮められました。民意の反映を大きくゆがめる小選挙区制の害悪は明白です。

日本共産党は、20年前、小選挙区制を中心とする選挙制度が提案されたとき、この制度は、民意の公正な議席への反映をゆがめ、比較第一党に虚構の多数を与える根本的問題があるとして反対しました。同時に小選挙区の区割り規定が2倍以上の格差を容認していることは、投票価値の平等に反する違憲立法だと批判しました。

小選挙区制のもとでは、「1票の格差」の是正のためには、市町村の行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが避けられず、有権者は選挙区の不自然な変更を強いられることになります。小選挙区制がもともと、投票権の平等という憲法の原則とは両立できない制度であることは、その導入以来の歴史が実証しています。

出発点から根本に問題がある制度を強行し、維持し続けてきた各党の責任が厳しく問われています。いまこそ、小選挙区制を廃止し、民意を反映する選挙制度へ抜本的に改革すべきです。

<すべての政党の参加する各党協議で抜本改革の実現に力をつくします>

2011年10月から国会を構成する全政党の参加で、衆議院選挙制度に関する各党協議がおこなわれてきました。この協議の中で、自民党も民主党も含め、現行制度は「民意と歪みが出る」「小選挙区による過度な民意の集約」に問題があるとの認識で一致し、13年6月25日に、全党が合意して「確認事項」を取りまとめました。「確認事項」は、「よりよい選挙制度を構築する観点から、現行並立制の功罪を広く評価・検証し、抜本的な見直しについて、各党間の協議を再開し、結論を得るものとする」としていました。

昨年の参院選後、日本共産党は、全党が合意した「検証作業」の実行を求めました。ところが、民主党など一部の党は全党の協議を打ち切り、「第三者機関」の設置を多数決で決めました。今年9月、衆議院議長の下に「第三者機関」として「衆議院選挙制度調査会」が設置されました。全党の唯一の合意を反故にし、「第三者機関」へ〝丸投げ〟することは、政党・国会の責任を放棄するものです。しかも、調査会が当面の調査議題としているのは「小選挙区の一票の較差」です。小選挙区制そのものが問題となっているときに、小選挙区間の格差問題から議論することは、小選挙区制の維持を前提としたものと言わざるを得ません。

選挙制度は、民主主義の根幹であり、国民・有権者の参政権の問題です。選挙制度を考える基本原則は、国民の多様な民意を鏡にうつすように、できる限り正確に反映することでなければなりません。

この原則にたって、国会を構成するすべての政党・会派が参加して、議論をつくすべきです。一部の党が談合し、多数の力で押し付けるやり方は、民主主義の否定につながり、許されるものではありません。

<民意を切り捨てる定数削減に反対。「身を切る改革」は消費税増税押し付けの口実です>

自民党・民主党などは、「身を切る改革」と称して、「定数削減」をねらっています。

議員定数の削減は、民主党野田政権が「国民の皆さんに消費税増税をお願いする以上、政治家も身を切る改革が必要だ」といって、消費税増税を国民に押し付けることと一体でもちだし、「比例定数80削減」を喧伝しました。

主権者の民意を反映するための国会議員を削減して「国民の声を切りすて」たうえ、消費税増税という「負担」を国民に押し付けようというのが「身を切る改革」の正体です。消費税増税の是非と定数削減はまったく別の問題です。ましてや、投票価値の不平等や民意の反映が問題になっているときにこれを持ち出すのは、きわめて不当であるとともに筋違いです。にもかかわらず、定数削減が必然の課題のように議論され、それをマスメディアが煽っていることが問題です。

議員定数のあり方は、国民の代表をどう選ぶかという選挙制度の根幹をなす問題です。

日本国憲法は、国民が主権者であり、「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」すると前文の冒頭に明記しています。国民の代表で構成される国会の役割でもっとも大事なことは、政府を監視し暴走させないようにすることです。定数削減によって、国会の政府監視機能が低下することは明らかです。

日本の国会議員の総定数は、80年代には、衆院512、参院252でした。ところが、「政治改革」以来の20年の間に衆参ともに定数が削減され、現在では、衆院475、参院242議席となっています。わが国の男子普通選挙法1925年制定時には「人口12万人で1議員を配当」したことからみても、議会政治史上もっとも少ない水準となります。

国会議員1議席が何人の国民を代表しているかをみると、現行の衆院定数(475)は、人口約27万人に1議席の割合です。イギリス、ドイツなど諸外国(下院)は10万人に1議席の水準であり、国際的にみても、日本は議員が少ない国となっています。

これ以上「国民の代表」を削減する定数削減を行うことに合理的根拠は存在しません。

<選挙制度改革についての日本共産党の提案>

●衆議院選挙制度について、小選挙区比例代表並立制を廃止し、民意を正確に反映する比例代表制への抜本改革を行います。現行の総定数を維持し、全国11ブロックを基礎とした比例代表制にすることを提案します。

これにより、「民意をゆがめる」という小選挙区制の最大の弊害をとりのぞき、1票の格差も解消します。

●参議院議員選挙制度について、いま求められている「1票の較差是正」を実現するためには、現行制度の抜本改革が不可欠です。総定数の削減は行わず、多様な民意を反映する制度にすべきです。日本共産党は、2010年12月に西岡武夫参議院議長(当時)が各党協議に提示した当初の案である「総定数242維持、比例代表制(ブロック毎)」を「たたき台」として、各党協議をすすめることを提案しています。

(2)政党助成制度を廃止します。企業・団体献金を禁止します。

<政党助成制度の廃止>

政党助成金制度が1995年に導入されて20年間、年間320億円もの血税が日本共産党以外の各政党にばらまかれ、その総額は6236億円に達しています。この間に各党が受け取った金額は、自民党2835億円、民主党1840億円、公明党465億円、社民党346億円にもなります。

日本共産党は、国民の税金から政党が活動資金を分け取りすることは、政党を支持していない国民にも有無をいわせず"献金"を強制するものであり、「思想・信条の自由」や「政党支持の自由」に反する憲法違反の制度であると厳しく指摘してきました。本来、自主的自立的にまかなわれるべき政党の政治資金を国民の税金に依存することは許されないと主張し、きっぱりと受け取りを拒否してきました。

重大なことは、政党助成金制度が「政党の堕落」をもたらしていることです。

日本共産党以外の政党の運営資金をみると、民主党は約8割、自民党は約6割を政党助成金に依存しています。制度導入当初は「過度に依存しない歯止め」の議論がありましたが、いまや「税金に過度に依存」するいわば「国営政党」というのが実態です。自らは税金に依存しながら、国民に増税を押し付ける、まさに厚顔無恥の態度であり、断じて許されません。

また、「5人以上の国会議員をあつめれば政党助成金をもらえる」ということが動機となって、新党の創設・解散を繰り返していることも、問題です。

政党は、何よりも、国民の中で活動し、国民の支持を得て、政党の活動資金をつくる、というのが政党としての基本です。政党が国民・有権者から浄財を集める努力をしないで、税金で党財政をまかなっていると、次第に感覚が麻痺して、庶民の痛みがわからなくなるのです。

政党助成金頼みの政党をつくりだす制度は、「虚構の多数」をつくりだす小選挙区制とあいまって、政党の堕落や政治家の劣化を生み出しているのです。このような「有害」な税金の使い方は許されません。

政党助成金制度はきっぱり廃止します。

<企業・団体献金の全面禁止>

政党助成制度は、もともと金権政治一掃をもとめる国民の批判にこたえるため、1994年「政治改革」で「企業・団体献金の廃止」とひきかえにという口実で導入されたものです。

ところが実際には、「政治家個人に対する企業・団体献金は禁止するが、政党には認める」とされ、政党・政党支部を受け皿に企業・団体献金を温存しました。政治家が党支部をたくさんつくって企業・団体献金を受け取っているのです。現在、総務省届出だけでも、企業・団体献金を受けることのできる支部は、民主、自民、その他の政党もあわせると9114支部にのぼっています。

国民の税金である政党助成金をうけとりながら、もう一方の手で企業・団体献金を受けとり、「企業・団体献金も、政党助成金も」というありさまです。「政治とカネ」をめぐる疑惑は、この20年、途切れることがありません。

企業献金は、本質的に政治を買収する賄賂であり、ただちに全面禁止すべきです。

そもそも、国民一人ひとりが支持する政党に資金を拠出することは、国民の政治に参加する権利そのものであり、政治資金は「国民の浄財」です。

選挙権を持たない企業・団体が、カネの力で政治に影響をあたえ自己の利益をはかれば、主権者国民の基本的権利を侵害することになり、政治を根本からゆがめます。国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止がどうしても必要です。

日本共産党は、政党助成制度を廃止し、企業・団体献金の全面禁止を主張します。政治資金は、国民一人ひとりの浄財に依拠する個人献金に限るべきです。

同時に、日本共産党は、こうした方向を主張するだけでなく、政党助成金も企業・団体献も受け取らないことをみずから実行しています。

(3)選挙活動の自由の拡大を求め、公職選挙法の抜本改正をすすめます。

<選挙運動の自由を広げます>

日本の公職選挙法は、「べからず法」といわれるように、立候補や選挙運動にさまざまな規制が設けられています。これは政治的民主主義や国民の参政権の保障という点でも、重大な問題です。

国政選挙に立候補する場合、供託金は比例代表で600万円、選挙区で300万円必要です。1回の選挙に立候補するのに、これだけの資金を融通できる一般国民がどれだけいるでしょうか。被選挙権の行使を妨げていることは明らかです。諸外国の供託金は、隣の韓国が180万円、欧米諸国は、ほとんど10万円前後です。

日本共産党は供託金を大幅に引き下げることを求めます。

昨年の参議院選挙から、インターネットを利用した選挙運動を可能とする法改正によって、WEBやメールを利用して、投票を訴える選挙運動ができるようになりました。今後、一般有権者のメール利用など改善していきます。

一方、ネットの世界では選挙運動の自由を拡大しながら、実社会では、戸別訪問の禁止をはじめ、選挙期間中のビラ、ポスターの配布規制など、従来と変わらない規制や禁止規定が依然として残ったままで、国民の自由な選挙活動を妨げています。

日本共産党は、実社会でも、主権者である国民が選挙に気軽に多面的に参加できるよう、選挙活動の自由を拡大するための公職選挙法の抜本改革をすすめます。

<18歳選挙権の実現をめざします>

日本共産党は、党創立(1922年)時から「18歳以上のすべての男女にたいする普通選挙権」を掲げ、綱領で「18歳選挙権を実現する」と定めて、その実現に力をつくしています。

世界では、約9割の国で、選挙権年齢が「18歳以上」になっています。「子どもの権利条約」でも、「子ども」の定義は「18歳未満」です。

18歳以上の青年に選挙権とともに、社会を構成する「成人」としての法的・社会的な責任を果たすことを求める改革が必要です。

<在外投票制度の改善のために>

現在、海外で暮らす邦人は約126万人にのぼりますが、在外選挙人名簿登録者は約11万人です。このうち実際に投票した人は、約2万人です。在外有権者の登録や投票環境の改善をすすめます。

(4)国民の意見を反映する「徹底審議」の国会に改革します

<国会改革の基本は、国会の機能強化です>

国会は、国民を代表する国権の最高機関であり、唯一の立法機関の権能をもち、政府行政を監視する役割をもっています。国会改革の基本は、国民を代表する国会の立法機能、行政監視機能を充実し強化していくものでなければなりません。

そのため、必要なことは、国民の意見を反映し、政府行政を監視監督するための国会機能を強化し、「徹底審議」の国会に改革することです。自民党などが主張する「国会改革」は、「総理・閣僚の国会出席の制限」「答弁の軽減」を中心としており、国会の政府監督機能を弱体化し、国会審議を形骸化するものです。

政府提出法案は政府の責任で提出したものであり、担当大臣が責任もって答弁し、とりわけ内閣の基本政策にかかわる重要法案の審議に総理が出席し答弁するのは当然のことです。憲法66条は、内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うと明記し、63条で、国会の要求に対し、総理大臣、国務大臣の国会出席答弁を義務づけています。国会審議への総理出席を制限することは、行政府の長である総理大臣の国会に対する責任をあいまいにし、国会による行政監督権能を制約することになりかねません。

また質疑と討議は本質的に異なります。法案質疑は、政治家同士の討議や党首討論に置き換えられるものではありません。

「通年国会」の議論がありますが、会期制は憲法上の規定です。法案は会期内に衆参両院で可決されなければ成立しないという仕組みは、国会による政府監視の機能の一つです。会期中に成立しなかった政府提出法案は、国民の意見を反映して見直し、出し直すのが筋です。

<国会審議の形骸化に対する“検証と反省”を>

「国会改革」の議論にあたっては、「国会審議活性化」「効率化」の名でこの14年来どういうことが行われてきたのか、きちんとした検証と反省が必要です。

1999年の「国会審議活性化法」について、わが党は、国家基本政策委員会を設置することで、内閣総理大臣の国会審議への出席を大幅に減らそうとするもので、行政府の長としての総理大臣の国会に対する責任をあいまいにし、国会による行政監督機能を制約し、弱めるものだと指摘し反対した。

同法の運用の「申し合わせ」として「党首討論(QT)を毎週水曜日に行う」としながら「本会議・予算委員会への総理出席と重複しない」こととされ、総理の国会出席制限がもちこまれました。そのもとで、従来、通常国会の総予算審議で7日間程度行われていた全閣僚出席の総括審議は、2~3日程度の基本的質疑に短縮され、法案審議における本会議への総理出席は「重要広範議案」(4件程度)に限定され、著しい国会審議の形骸化をもたらしました。しかも、こうした総理出席を制限する「しばり」は、政府与党側が政府提出法案を押し通す上での妨げともなり、数年で事実上、破たんをきたしました。

2009年、民主党政権の下では、官僚答弁禁止、法制局長官の答弁禁止、大臣答弁は月1回、委員会定例日の廃止などという「国会改革」構想がもちだされましたが、議会制度を根本的に変質させるという批判のもとで頓挫することとなりました。

こうした経緯の検証と反省がいまこそ必要である。

昨年、衆参両院で与党が安定多数議席を占めるや、また「国会改革」と称して「総理の国会出席制限」がもちだされています。政権与党の側から提起される「国会改革」は、結局、国会を政府提出法案の追認機関にしたいというものにほかなりません。国権の最高機関としての国会の機能を低下させる一方で、政府の側は官邸主導のトップダウン機能を強化し、そのうえ「秘密保護法」で情報統制と国民監視の仕組みをつくることは、絶対に許されません。

<国会改革についての日本共産党の提案>

国会改革について、わが党は従来から様々な提案をしてきましたが、中心問題は、少数会派の議員にも十分な質疑時間を保障し、徹底した審議を通じて問題点を国民の前に明らかにし、国民的な議論を反映して審議をつくす国会にすることです。同時に、議会制民主政治の土台の問題として、民意を正確に反映する選挙制度への改革が重要です。

●「徹底審議」の国会をめざします

政府提出法案等の審議では、「対立」と「談合」の駆け引きに終始するのではなく、本会議・委員会での徹底した質疑を通じて問題点を国民の前に明らかにし、国民的な議論を反映しながら審議をつくす「徹底審議」の国会に改革します。

そのため質疑時間は議席率による按分ではなく、少数会派の議員にも十分な質疑時間を保障すること、修正案についても十分な質疑を求めます。また専門家や関係者を参考人招致し、多様な国民の意見を直接聞く公聴会をもっと活用します。

衆参いずれかの院で10議席以上なければ党首討論ができないというような、少数政党を不当に国会審議の場から排除したり、発言の機会を少なくしたりしている取り決め(申し合わせ)を抜本的に改めることを要求します。「国会活性化」の名で首相・閣僚の国会出席義務を制限する取り決めは廃止します。

国会請願については、請願者から趣旨を聴取し質疑するよう改善を提案します。議案提案権の人数要件を緩和し、議員立法の活発化を図ります。

●国会の国政調査権、政府・行政監視機能を強化します

国会のもっとも重要な役割の一つが政府・行政の監視機能です。東電福島原発事故では東電・政府による資料隠しが横行し、事故の実態や対応状況を明らかにするための国会の国政調査権、行政監視機能の重要性を改めて示しました。国政調査権を背景に設置された国会東電原発事故調査委員会が提言した、事故の継続調査のための第三者機関や国会常設委員会(原子力問題特別委員会)の設置をすすめ、監視機能を強化します。

政府・行政実態の解明のため、行政責任者(官僚)、公的機関への質疑、関連企業の責任者の証言を求めます。政府・行政機関等が議事録の作成・公表を怠り、「黒ぬり公開」などの情報隠しも横行しています。国政に必要な行政資料・情報の公開を徹底します。

秘密保護法は、国会の国政調査権を侵害し、国会の政府監視を不能にするものであり、その施行は断じて許しません。

国会の立法・調査機能や国立国会図書館などの充実、強化が必要です。同時に、国会の委員長手当の廃止、文書通信交通滞在費の見直しなどについて、わが党は数十年来、毎年度の国会予算の協議の際に主張してきました。経費の面でも不合理なものを改めることが必要です。

国会改革・選挙制度

![]() 13.32pts)

13.32pts)

塩川鉄也(比例北関東)

塩川鉄也(比例北関東) 志位和夫(比例南関東)

志位和夫(比例南関東) 田村智子(比例東京)

田村智子(比例東京) もとむら伸子(比例東海)

もとむら伸子(比例東海) たつみコータロー(比例近畿)

たつみコータロー(比例近畿) 堀川あきこ(比例近畿)

堀川あきこ(比例近畿) あかみね政賢(沖縄1区)

あかみね政賢(沖縄1区) 田村貴昭(比例九州・沖縄)

田村貴昭(比例九州・沖縄)