MATLABにより制御系設計をすることは、非常に強力に可能であるが、あえて

SCILABによりどこまで出来るか、試してみたい。

その1はMATLABとSCILABの違いについて、簡単に紹介したい。

参照書は 尾形先生のこれです。非常に、丁寧にかかれており、海外でロングセラーとなっているもので、ぜひ一度手にとってください。オススメです。

SCILABによる制御系設計を考える

1 基本操作

1.1 四則演算、関数

matlabとの違いについて、知っておいた方がよいものは、関数であろう。

四則演算は、行列のそれを含め同じである。

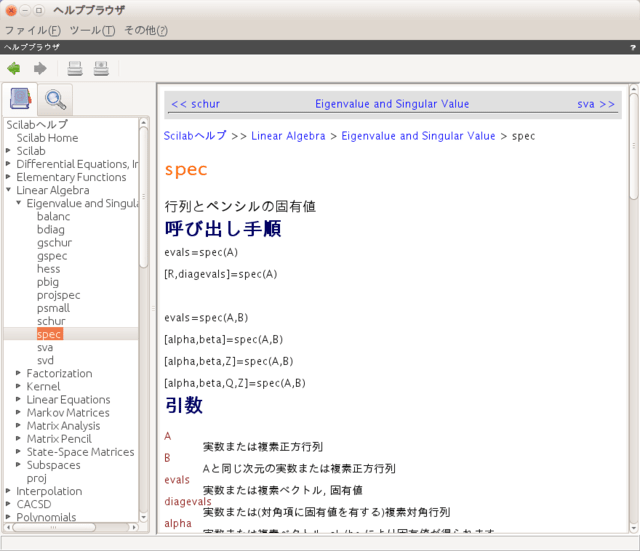

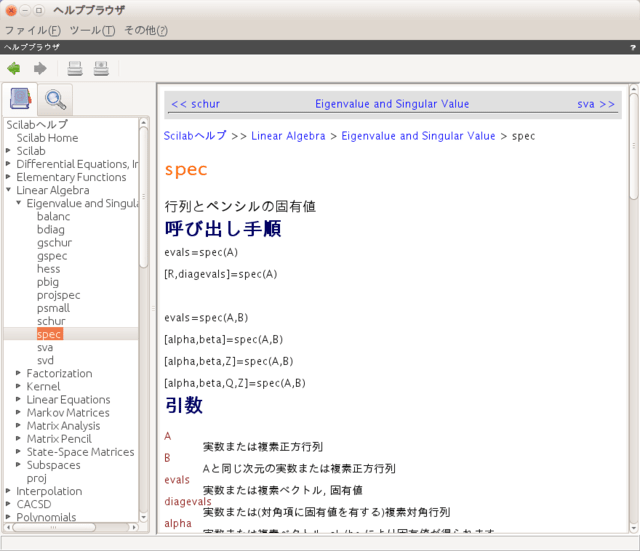

関数では特に、固有値がまず最初に違いを感じるものであろう。

Matlabではeigであるが、scilabではspecとなる。ここらへんは、下図のヘルプブラウザを使えば、使い方は問題なく使えると思う。

1.2 グラフ

制御系などの設計に限らず、計算結果やシミュレーションをグラフに示すことは必須であろう。この機能はどうなっているのであろうか。

plotにてグラフは書けるが

例えば、gridという目盛線を入れるコマンドはscilabにはない。

これは、下図のようにヘルプを使ってみると、matlab commandとscilabの比較をしてくれる。

t=0:0.01*%pi:2*%pi;

->alpha=3;

-->y=sin(alpha*t);

-->plot(t,y)

-->grid

!--error 4

変数は定義されていません: grid

-->title('This is sin');

-->xlabel('t(sec)');

-->ylabel('sin');

ここまでやると こんなグラフが書ける。ちなみにmatlabではπはpiであったが、scilabでは%piとなる。

set(gca(),"grid",[1 1])

をすれば下図のようにgridが描かれる。

SCILABによりどこまで出来るか、試してみたい。

その1はMATLABとSCILABの違いについて、簡単に紹介したい。

参照書は 尾形先生のこれです。非常に、丁寧にかかれており、海外でロングセラーとなっているもので、ぜひ一度手にとってください。オススメです。

| 制御のためのMATLAB |

| クリエーター情報なし | |

| 東京電機大学出版局 |

SCILABによる制御系設計を考える

1 基本操作

1.1 四則演算、関数

matlabとの違いについて、知っておいた方がよいものは、関数であろう。

四則演算は、行列のそれを含め同じである。

関数では特に、固有値がまず最初に違いを感じるものであろう。

Matlabではeigであるが、scilabではspecとなる。ここらへんは、下図のヘルプブラウザを使えば、使い方は問題なく使えると思う。

1.2 グラフ

制御系などの設計に限らず、計算結果やシミュレーションをグラフに示すことは必須であろう。この機能はどうなっているのであろうか。

plotにてグラフは書けるが

例えば、gridという目盛線を入れるコマンドはscilabにはない。

これは、下図のようにヘルプを使ってみると、matlab commandとscilabの比較をしてくれる。

t=0:0.01*%pi:2*%pi;

->alpha=3;

-->y=sin(alpha*t);

-->plot(t,y)

-->grid

!--error 4

変数は定義されていません: grid

-->title('This is sin');

-->xlabel('t(sec)');

-->ylabel('sin');

ここまでやると こんなグラフが書ける。ちなみにmatlabではπはpiであったが、scilabでは%piとなる。

set(gca(),"grid",[1 1])

をすれば下図のようにgridが描かれる。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/158ce619.5db7f3c3.158ce61a.3ce1255d/?me_id=1206032&item_id=11090988&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F0393%2F4560441091525.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F0393%2F4560441091525.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)