「包領」は四方を完全に囲まれた領域である。

国全体が包領となっているのは、世界最小国であるバチカン市国と世界最古の共和国であるサンマリノ共和国 (ともにイタリアに内包)、そして南アフリカに囲まれたレソト王国 (Mmuso wa Lesotho) だ。

南アフリカと一緒になった地図でレソトを見ることが多いので、大国である南アフリカ (122万km2、世界24位で日本の3倍以上) に完全に囲まれたレソトはとても小さく映る。しかし面積は30,355km2で世界127位、日本の四国の約1.6倍でありベルギーとほぼ同じである。地図のイメージほど小さい国ではない。

「レソト」とは「ソト語を話す人々」という意味であり、ソト人が人口の99.7%、ソト語と英語が公用語だ。かつてはイギリスの植民地だったが、1966年に独立した。その後1970年代に南アフリカとの関係が悪化し経済制裁を受けたがこともある。しかし1994年に南アフリカで最初の民主選挙が行われて以降レソトでの南アフリカの影響力が大きくなっている。現在は輸入品の95%以上が南アフリカからなど依存度が高い。

そして経済的および地理的関係により、併合案も議論されている。もしかすると世界最大の包領国家は姿を消してしまうかもしれない。

Lesotho–South Africa relations - Annexation proposals

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho%E2%80%93South_Africa_relations#Annexation_proposals

Due to Lesotho's economic and geographical relationship with South Africa, some activists within Lesotho have urged the country to accept annexation.

In 2010, trade unionist Vuyani Tyhali started a petition in support of annexation, saying: "We have 30,000 signatures. Lesotho is not just landlocked – it is South Africa-locked. We were a labour reserve for apartheid South Africa. There is no reason for us to exist any longer as a nation with its own currency and army". Ntate Manyanye, a charity director, cited the AIDS epidemic as a reason why Lesotho could no longer survive as an independent country: "Lesotho is fighting for survival. We have a population of about 1.9 million but there may be as many as 400,000 AIDS orphans among us. Life expectancy has fallen to 34. We are desperate".

一方で、国全体が包領である以上に不安定な印象を受けるのは、飛び地が外国に囲まれた包領である地域である。完全にアウェイなのではないかと気になる。このような地域は世界で4か所存在するようだ。

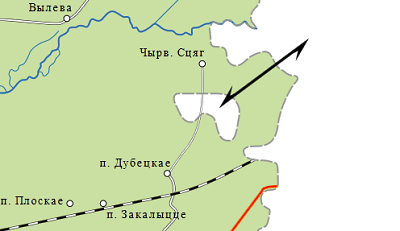

まずロシアのメドヴェジエ村 (Медвежье) ならびにサニコヴォ村 (Саньково) はベラルーシ領内にある飛び地だ。

メドヴェジエ、サニコヴォ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%89%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%80%81%E3%82%B5%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%B4%E3%82%A9

面積は両地を合わせておよそ4.5km2、ロシア国境まではおよそ800mの距離にある。

メドヴェジエとサニコヴォは20世紀初頭に、ロシア人の入植者によって建設された。当初の規模は、メドヴェジエに37戸、サニコヴォに30戸が存在した。1926年に行政区分が改編され、両村を含む周辺地域は白ロシア・ソビエト社会主義共和国に属することになったが、両村の住民がロシアへの帰属を希望したため、白ロシア(現ベラルーシ)内において飛び地となった。

第二次世界大戦中、ナチス・ドイツ軍によって両村は壊滅的な打撃を受けた。また、1986年にチェルノブイリ原子力発電所事故が起こると、両村はきわめて汚染の激しい地域となった。住民は避難をはじめ、1990年代初頭には両村合わせての人口は100人を割り込んだ。さらにロシア連邦政府は両村をチェルノブイリ立入禁止区域に指定したため、残った住民も全員村外に避難した。1999年には行政単位としても廃止され、現在、両村は無人となっている。

次にタジキスタンのヴォルフ (Ворух) はキルギス領内にある飛び地だ。

ヴォルフ (タジキスタン)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%95_(%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3)

ヴォルフはタジキスタンの北の本土とは幅4キロメートルのキルギス領で隔てられている。キルギスにとってもヴォルフが東西をつなぐ交通の要所となっている。

人口については飛び地および辺境地ということもあって正確なものはないが、タジキスタンのUN Coordinationでは23,121人、OCHAによると1万人から3万人程度と見積もられている。面積は94km2と推測される。

谷沿いの肥沃な地で、遊牧民のキルギス人に囲まれ、農耕民族のタジク人が農業を営んでいたため、スターリン時代に西トルキスタンが分割される際にタジク・ソビエト社会主義共和国(現タジキスタン)に編入され飛び地となった。

またドイツのビュージンゲン (Büsingen) はスイス領内にある飛び地だ。

ビュージンゲン

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%B3

ビュージンゲンは面積7.62km2、人口約1,450人と小さな村である。ビュージンゲンにはスイスの警察が駐在しているものの、一般的にドイツの法律が適用され、犯罪などが発生した場合はドイツ側からドイツの警察官がやって来る。警察官はドイツ側からビュージンゲンまで、スイス領内の指定されたルートを通って700メートル離れたドイツ側から入るよう定められている。しかし有事の際の経済統制や農業、衛生(食品、薬品等)に関してはスイスの法律が適用される。

また、関税はスイスのものが適用される。通貨はスイス・フランが使用されるが、ユーロも流通している。ビュージンゲンは政治的にはドイツの領土だが、住民生活はスイスの経済圏にある。スイス側との往来に制限はなく、住民の多くは西隣に位置するスイスの都市であるシャフハウゼンで働いている。現在はドイツもスイスもシェンゲン協定を施行しているため、ドイツ本土も含めて国境検査が撤廃され、往来が自由化されている。

歴史的にもビュージンゲンの住民は、シャフハウゼンを中心にした生活を続けている。第一次世界大戦が終結した1918年に住民投票が行われ、投票者の96%がスイスへの帰属を希望するという結果になった。しかし、スイス側が飛地交換に伴いドイツへ渡すことになる代替地を用意できず、スイスへの帰属は実現されなかった。

1956年、当時の西ドイツ政府はビュージンゲンと西ドイツ本土との間の農地を買収し、西ドイツ領に編入して飛地の解消を試みたが、必要な予算の割に効果が期待できないのに加えてスイス側が拒否したこともあって、断念している。結局1967年、ビュージンゲンはスイスが西ドイツと締結した条約で改めてドイツ領(当時は西ドイツ領)として存続することが決定した。

最後にイタリアのカンピョーネ・ディターリア (Campione d'Italia) もスイス領内にある飛び地だ。

カンピョーネ・ディターリア

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%A2

人口約2000人。周囲はスイス領ティチーノ州に囲まれており、その地理的条件から経済や公共サービスはスイスと一体化している。町の公式通貨はスイス・フランである。

この飛び地とイタリア本土は、最も近いところで 約1km 離れている。しかし、山地によって隔てられているために、この町から最も近いイタリアの町ランツォ・ディンテルヴィまでは14 km、県都コモまでは28kmの陸路をたどらなければならず、途中スイス領に足を踏み入れることになる。

16世紀初頭、ミラノ公国の支配下にあったティチーノ州はスイス連邦に併合されたが、修道院領であったカンピョーネはこれに加わらなかった。

18世紀末、ナポレオンのフランス軍がスイス・イタリアに侵入した。衛星国家として、1797年に北イタリアにチザルピーナ共和国が、1798年にスイスにはヘルヴェティア共和国がそれぞれ設立されたが、このときカンピョーネはチザルピーナ共和国に組み込まれた。チザルピーナ共和国はイタリア共和国、イタリア王国と変遷してナポレオンの没落とともに崩壊してオーストリアの影響下に置かれ、ロンバルド=ヴェネト王国の一部となった。

1859年、第二次イタリア独立戦争によって、ロンバルディアはイタリアの一部(ロンバルディア州)となり、この町はイタリアの領土となった。

このように経緯や現状は地域毎に様々だが、廃村となったメドヴェジエ村・サニコヴォ村は別として、囲っている国家と経済的に一体化することで共存しているように見受けられる。

そして国家や国境というものは極めて政治的なものであることがよく理解できる。力関係で簡単に書き換えられることもあれば、取引となって纏まらないこともある。そのような歴史を地図を通じて見て取れることがとても興味深い。

| Trackback ( 0 )

|

|