年が明けて、みなさんの出だしのスタートはいかがですか?

こちらは引き続く物価高にあえいでおります。

いきなり…。

- ガソリンがリッター180円超え!

- スーパーではキャベツが平年の2倍超え!なんだとか。

- 鳥インフルが猛威をふるっていて、卵の価格も先行き大不安!

- コンビニおにぎりや弁当、菓子パンも¥UP!

- …

ニュースでは、今春闘でさらなるベースアップだとか、大手が新卒初任給アップUPで30万円だとか40万円にするのだとか…。

現役世代には朗報かも知れませんが、すでに引退済みの高齢者にとっては、どこの国の話なのか?…という感じ。それどころか、すでに死活問題になっている方たちも多いのではないでしょうか?

すっかりデフレ環境に慣れきってきた身にとって、現在の経済環境変化スピードは……正直いって、キツイ!

2025年よ…いったい、どんな年になろうというのか!?😟

店主の年明け風景…パシャ!

1月の大事な恒例行事の一つ、出初式。早いところでは、正月明け早々に行われるようです。江戸時代に行われた定火消の「出初」が起源とか。

ある日曜の朝、そっそく地元の出初式に出かけてみました。家からのんびり歩いて20分ほど。

会場はすでに人、人、人…休日でしたから、お子さん連れのかたが大勢いらっしゃっていました。そして、行進の行われる大通りでは、各地区の消防団員さんや消防職員さんたちがズラリと整列…。寒風の中、「みなさん、ご苦労様です」とつぶやかずにはいられませんでした。

それにしても……さ、さ、寒い~!

もっと良い撮影ポイントに移動すればよかったのですが、とにかく人が多いものですから…(たんなる言い訳~笑)。中には脚立の上に立って、大きな望遠レンズをつけて構えていたアマチュアカメラマンさんたちも…。

店主の無謀な? ひそかな試み

(googleストリートビューで東海道五十三次)

~9・大磯 編~

(googleストリートビューで東海道五十三次)

~9・大磯 編~

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

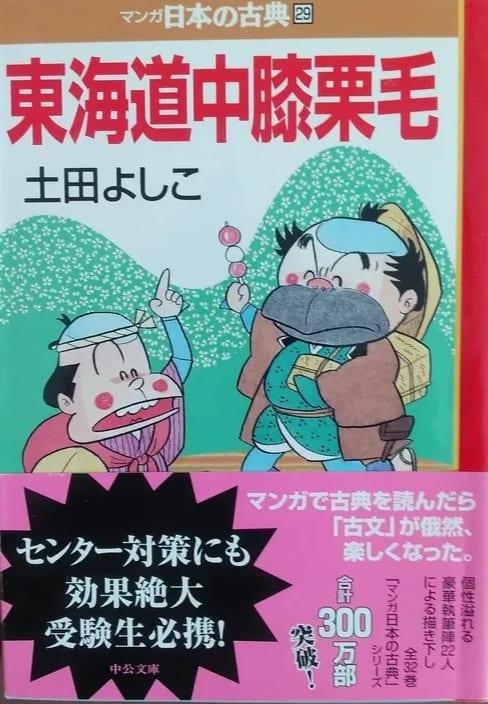

参考資料は、「東海道中膝栗毛」(中央公論新社 マンガ日本の古典シリーズ)と歌川広重の浮世絵「東海道五十三次之内 大磯 虎ヶ雨」。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歌川広重の画像は、下のリンク先よりダウンロードしました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

藤沢宿から駕籠に乗り、道中記などを読みながら平塚宿から大磯宿へ。はてさて、いったいどこまで駕籠に乗ったのやら…不明だが。

上のビューは、平塚宿上方見附跡から少し西側に歩いた所にある「平成の一里塚」。いわゆる、現代における旅人の休憩所?として作られた新・一里塚(松が植えられている…)。

正面が広重の絵にも描かれていた「高麗山」。画面左奥には「花水川」に架かる花水橋。

下は化粧坂(けわいざか)の松並木。街道っぽい風景…なんとなく往時の雰囲気が残っています。周辺には「化粧井戸」や「化粧坂の一里塚」「化粧坂の夜雨(大磯八景碑)」などの史跡や歌碑もある。

交通手段の進歩した現代では仕方のないことですが、旧東海道は東海道本線に遮られて、下のビューのように地下道でくぐっていかなければならない箇所もある。残念ですが、車での通行は不可です。

松並木の中を通る街道沿いに、「江戸方見附」跡の案内板が立つ(ここからが大磯宿ということになる)。画面奥の松の木が、街道の上に覆いかぶさるように倒れそうに?なっているのが気になる…。

弥次さん喜多さんは、大磯の延台寺にある石を見物して…。

- 此さとの 虎は藪にも剛のもの おもしの石となりし貞節[喜多八]

- 去りながら 石になるとは無分別 ひとつ蓮のうえにや乗られぬ[弥次郎兵衛]

などと詠み交わしながら、先へ先へとさらに進む。

延台寺入口…奥に山門が見える

旧街道は、松並木沿いを過ぎると国道1号線に合流。下のビューは「小島本陣」跡(大磯宿には本陣宿が3軒あった)。レンタル着物屋さんの前の案内板もあるが、拡大しながらよく見ると消火栓の後ろあたりに石柱が立っているのも見える。

見づらいが、ポストの後ろに案内板が立っている。そこがかつての「南組問屋場」跡(大磯宿には、北組と南組の二つの問屋場があった)。ビューの右側が国道1号線で、左側が旧東海道です。一時的にここで道は分かれます(100mほどですぐに国道と合流しますが…)。

国道に再合流して高札場跡などを通り過ぎ…ここでちょっとよそ見をしてみる。

下のビューの歩道側に立っているのは、「湘南発祥之地」の石碑。そのすぐ横に立てられている解説板?には、西行法師の句を慕って草庵を結んだ人のことや、湘南の名が中国の洞庭湖に由来していることについて書かれています。

「上方見附」跡。下のビューの案内板が立っているあたりが、大磯宿の上方側の出入り口ということになる。松の木や台形状に組まれたの石垣??は当時のままなのだろうか?は不明です。

「東海道中膝栗毛」では、大磯宿で弥次さん喜多さんは延台寺の石を見物して歌を詠んだだけで、その他の記述はありません。どうやら平塚も大磯もさっさと通り過ぎていったようです。

なので、今回もビューだけをたよりに勝手に解説してみました。間違っている箇所もあるかと思いますが、ご了承くださいませ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回たどったルート(平塚宿上方見附跡~大磯宿上方見附跡)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次回は「小田原宿」。平塚、大磯とスピードをあげて小田原へ向かう弥次さんと喜多さん。さて、どうなりますことやら?

更新は…たぶん、来月になるかと思います。お楽しみ?くださいませ。

店主の動画探索

前回の動画に味をしめ…手を抜いて楽をしようと?…再び美術史からみた解説を。

徹底解説!歌川広重「東海道五十三次」⑨大磯 虎が雨☔笠や蓑の雨具で装う人たちが行く、雨の日の特徴的な宿場の様子

8分5秒(音量に注意願います)