「踏み出して気づく歩幅の違ひあり咎めり責めり赦し労(いたわ)る(新作)」

不尽

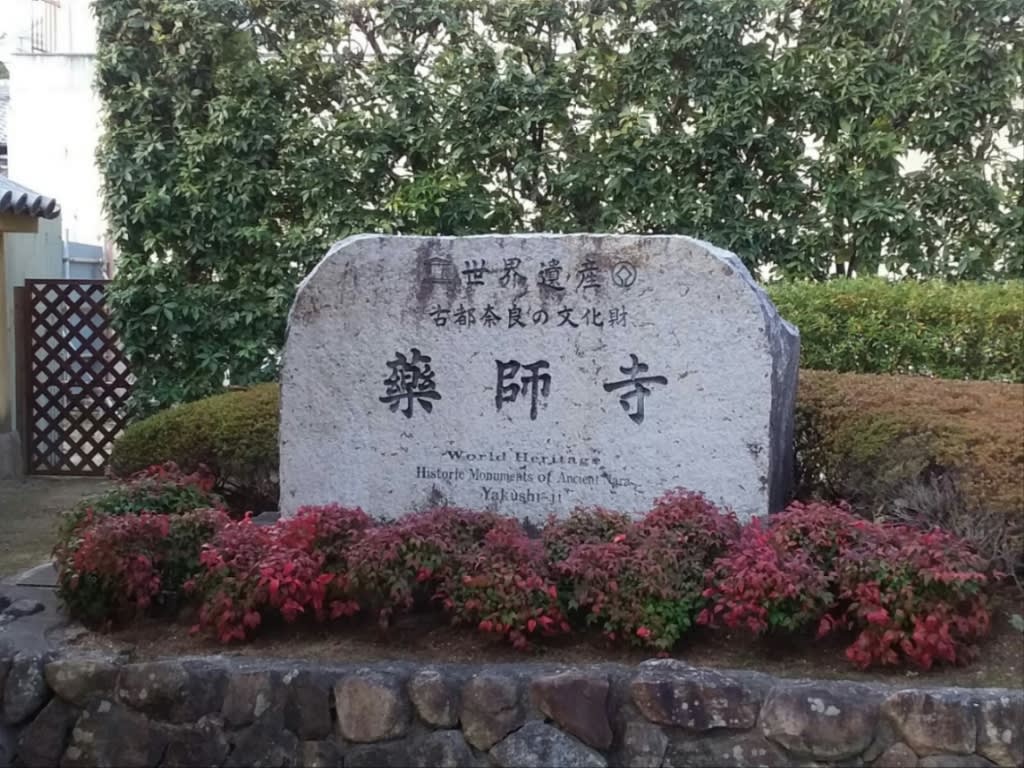

最後に、約半世紀ぶりに「西ノ京」に行く。

薬師寺と唐招提寺を(近いのでセットで)参詣する予定だったが。薬師寺だけで圧倒されてしまう。

唐招提寺は、改めて、だ。

「脇侍たる日光月光だにありがたや況んや中尊薬師如来をや」

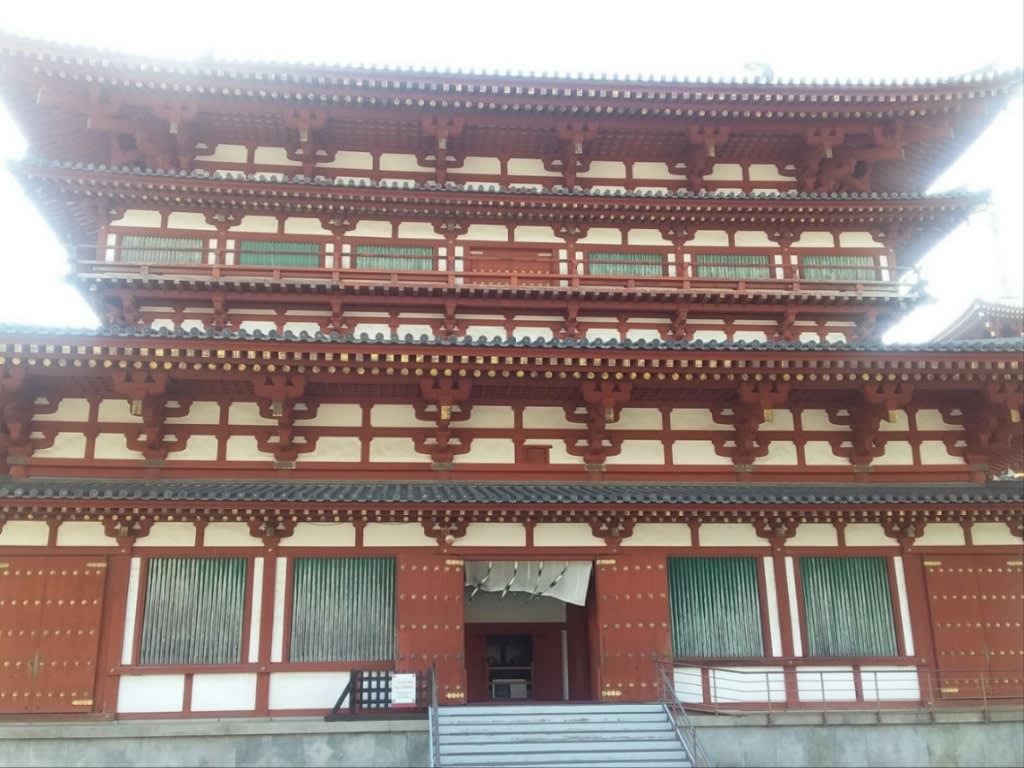

(薬師寺金堂)

物理的な大きさだけでなく、ググッとエネルギーが迫ってくるようなこの存在感たるや。

また、大講堂には、「仏足石歌」碑があるが、撮禁だ。

たいして意味もわからぬまま、石に向かって拝むばかり。

(薬師寺大講堂)

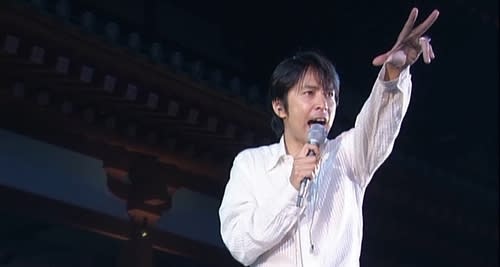

さて、藥師寺といえば、高田好胤!、、いやいや徳永英明だ!

『徳永英明 薬師寺 LIVE(2007年5月)」・・・金堂と大講堂の間に立って、徳永英明の気分になって、空を見上げた。(笑)

「立ち上るボーカリストの声青き空someday somewhere身に舞ひ落ちん」

(薬師寺東塔)

(薬師寺玄奘塔)

(薬師寺玄奘塔)

(奈良市、薬師寺)

(060111-14)

おわり

(畝傍山頂上、199メートル)

橿原神宮脇から畝傍山に登ってみる。

(橿原神宮、深田池)

天香久山は、ヤブのせいで視界が悪くはっきりと確認できなかった。

(耳成山)

「畝傍山登りて耳成見ゆれども香具山見えざり心安きかな」

香具山は 畝火ををしと 耳梨と 相争ひき 神代より 〜以下略」(『万葉集』巻一 13)

(060111-14)

つづく

(石上神宮楼門)

「カミとヒト隔てがあるは道理にて石上社の禁足地かな」

(石上神宮拝殿)

(天理市、石上神宮)

「祭神が鎮まる山に手を合わす本殿持たざる大神神社(おおみわじんじゃ)」

(大神神社拝殿)

(桜井市、大神神社)

(060111-14)

つづく

(聖林寺山門)

「邪な心兆さん愚者我さえ容るるや国宝観音菩薩」

(聖林寺本堂)

(桜井市、聖林寺)

近代的に改修された観音堂で有名すぎる国宝十一面観音菩薩とふたり?きり?になって思わず詠んだ歌。(無論撮禁だが、本堂の仏間に写真が飾ってある。)

「文殊さまお乗り賜ひし獅子像の豪快極まる眼鼻口かな」

(安倍文殊院本堂)

(同 金閣浮御堂)

(特別史跡、西古墳)

(桜井市、安倍文殊院)

(060111-14)

つづく

「白毫(びゃくごう)も螺髪(ほはつ)もつけず艷やかに坐します御仏蟹満寺かな」

(蟹満寺本堂)

(木津川市、蟹満寺)

「大伽藍絶ゆれどひとり冴え冴えと十一面のみほとけぞ立つ」

(観音堂)

(観音堂)

(家康公伊賀越えの道標)

(家康公伊賀越えの道標)

(京田辺市、大御堂觀音寺)

ご住職みずからご説明をいただいた。

昨年秋に続いて、南山城の主だった寺院を巡った。この滋味深いエリアはひとまず区切り。

(060111-14)

つづく

オメガトライブの七枚のシングルは、全て好きだけど(作曲は全て林哲司)、このアルバムに入ってる『ふたりの夏物語』の歌詞にインスパイアの2首。

「久しぶり声かけらるる居酒屋は持たざりレコ屋と茶店はあるなり(新作)」

特にこれといった理由はないんだが、『よぉ、ご無沙汰』とか、マスター(店長)に声かけられて、とってつけた言い訳するのが、小っ恥ずかしく、またまた足が遠退く。

「エサ箱で見つけりなぜにかく売れし聰の愛(ラブ)が揺蕩(たゆた)ふアルバム(新作)」

そこで、マスターではなく、バイトさんが店番の時に入店。

LPのエサ箱を漁ると遭遇したのが、『Reflections』。

GS(ザ・サベージ)をしてたことは知ってたけど、(当時の私から見ると)れっきとした30過ぎの役者してるただのオッサンだった寺尾聰。

長くなるから書かないが1981年の寺尾聰の売れ方は凄まじかった。セールス記録を検索して再認識。(画像はeの文字が見づらいけど、加え煙草の火でLoveと記されている。)

不尽

奈良を旅した、とりあえずは鉄歌のみ、、。

「ワゴン押す販売員は消え失せて現在(いま)行き来する警備員かな(新作)」

「行き違ひ待ちたる列車は先に発ち窓越しの人何ぞ恨めし(新作)」

「窓口は鎖され此処も無人駅もはや頷かざるを得ぬかも(新作)」

「抑揚に戸惑ふ駅名アナウンスかく身内(みぬち)より離(か)るるや大阪(新作)」

「次の停車駅は生駒です。」

私 い・こ↑・ま

車内放送 い↑・こ・ま

「まもなく、鶴橋です。」

私 つ↑・る・は・し

車内放送 つ・る↑・は・し

「駅売りの柿の葉寿司に手が延びぬ関西人は鯖好むなり(新作)」

橿原神宮前駅(『中谷本舗』)、大和八木駅(『うめもり』)と2日続けて駅構内売店で購入しホテルに持ち帰る。

不尽

(水無瀬神宮、正面鳥居)

(水無瀬神宮御社殿、島本町)

「気に入りの水無瀬宮とて後鳥羽帝さも遊芸の限りを尽くさん(新作)」

かって当地にあった水無瀬離宮は、スーパー文化人・趣味人後鳥羽帝の私的空間(プライベートスペース)。

(椋橋(くらはし)総社本殿、豊中市)

「乱(たたかひ)を誘発せしむるは寵愛を受けし亀菊が収めし荘園(新作)」

(元は亀菊という名の白拍子であった)伊賀局(いがのつぼね)が有していたのが、長江と倉橋の荘園。(正確な場所は、不明らしいが、、。)

(後鳥羽天皇若松行宮跡、大阪市住吉区)

「兵(つはもの)を募らんとして御座したる帝をお迎えせし行宮の跡(新作)」

熊野詣のついでか、こと寄せてか、解らないが、ともかくも帝が御座しました場所。

なかなか隠岐には行けそうもないので、大阪府内の後鳥羽帝関係史跡巡り。

(051125)

不尽

ふとした契機からプロレタリア文学を読む破目に、、。三大プロ小説と言えば、

鉄板は『海に生くる人々』・『太陽のない街』・『蟹工船』。

『海に生くる人々』 葉山嘉樹(1926年 、大正15年)

文章がこなれてない、としばしば感じる。だが、それが却って船内労働の過酷さや混沌とした水夫達の思いを伝える。ストライキの決起に至るまで、至ってからも、必ずしも一枚岩ではない登場人物たちの心のゆらぎがよく伝わる。内容はややセンチメントな箇所もあるが、三作の中では、作者のほのかな暖かみを感じる。再読する気持ちが起きる。

『太陽のない街』徳永直

(1929年、昭和4年)

労働争議の勃発から鎮圧までを体験をもとに、リアリスチックに描く作物。場面の転換が目まぐるしくて人物の性格の掘り下げが今ひとつで感情移入しずらい。ただこのスピード感はとても共感を得たんだろうと思わせる。

『蟹工船』小林多喜二

(1929年、昭和4年)

言わずと知れた(かも、しれない)プロ文の最高峰。でも、極限の酷使から罷業の意思が産みだされるプロレタリアートの熱量より、不快さ、不潔さが先だってしまって、物語にのめり込めない。(作者は、計算済なんだろうが、客観描写の度合いが多くなおさら。)とはいえ『威張んな、この野郎』という台詞こそが、行動の原点であると、頷いてしまう。

ところで蟹工船というタイトルなのに蟹を採取、処理、加工する描写がほとんどないのは作物としてどうなの?(多喜二は、嘉樹や直と違ってフィジカル労働の経験がないから致し方ないのだろう。)

「呼吸(いき)すれど意思をば持つや持たざるや将又(はたまた)持つべきべからざり細胞(新作)」

『細胞』という活字をひさしぶりに見た、、。

三人の年譜を読むと、葉山嘉樹の生きざまが気になったので、嘉樹を少しdigしてみよう。

不尽

宝厳寺参道石段(竹生島、長浜市)

「港より四半刻なれど降り立てば心ここちよく震へ騒ぎぬ」

竹生島(長浜市)

「秀頼公何を願ひて移築せりかくも堂々宝厳寺唐門」

宝厳寺唐門

宝厳寺本堂

「拝所にて授かる土器(かわらけ)投ずるに鳥居潜らば願ひぞ叶はん」 都久夫須麻神社本殿

都久夫須麻神社本殿 宮崎鳥居

宮崎鳥居

「険しきにあらねど広き園城寺数多の宝抱へて久し」

園城寺(大津市)総門

園城寺(大津市)総門 園城寺観音堂

園城寺観音堂

「名鐘を撞かまほしきは道理にて無料にあらぬも道理なるかな」

三井の晩鐘

「閼伽井屋(あかいや)の三井の霊泉湧き出づる音妙なりてしばし聞き入る」

三井の霊泉

(051123-24)

おわり

(百済(ひゃくさい)寺本坊庭園)

百済寺赤門

「石垣の参道行けば仁王門秘仏と知るも本堂目指す」

百済寺(東近江市)石垣参道

百済寺(東近江市)石垣参道

「秀次公拓きし堀に降り立ちて近江の商ひ殷賑を思(も)う」

八幡堀(近江八幡市)

「戦国の戦場(いくさば)なりしも高月の人々仏を御守り続けし」

「重々しき化仏載せれど渡岸寺(どうがんじ)観音様の涼しき顏(かんばせ)」

渡岸寺観音堂(長浜市)山門

渡岸寺観音堂(長浜市)本堂

渡岸寺観音堂(長浜市)本堂

「鏡面に倒しまに映ゆる高月の火除け観音二度掌を合はせり」

高月観音堂(大円寺)、(長浜市)十一面千手観音立像

高月観音堂(大円寺)、(長浜市)十一面千手観音立像

(051123-24)

つづく

「オリエントブルーの車両淡海(おうみ)行くかつて纏ひしは西武イエロー(新作)」

「夜勤明けと思しき人等乗り込みてしばし揺らるるローカル私鉄(新作)」

「見上ぐれど音のみ聞こゆる新幹線事もなげなり古参の鉄路(新作)」

過日、近江鉄道に初乗車。『西武イエロー』(近江鉄道は、西武鉄道グループ)の塗替えが意外に進んでいるとの感。琵琶湖をイメージさせるかの塗色はなかなかいい。

新幹線との並走区間があるのは不知だった。高架の真横ゆえ、新幹線からはE席でも見づらいせいかもしれぬ。

ご他聞に漏れず、近江鉄道さんも、経営難のようだ。

不尽

写真が飛んでしまった!画像なし。トホホ。