11月の花札絵柄は柳に小野道風

11月の花札絵柄は柳に小野道風

ウィキペディアより

【光札/ひかりふだ】とは

松に鶴(1月)、桜に幕(3月)、芒に月(8月)、柳に小野道風(11月)、桐に鳳凰(12月)の五枚をさし、

通称『五光(ごこう)』と呼ばれる、20点札の事です。

この札が揃うと様々役が出来る札です。

季節が合ってない札ですね、11月に柳ですよ。

花札の不思議はこれくらいにします。

見晴公園パンフレット

園内周遊地図

今月の更新情報

以下のページも日々更新しておりますので、よろしくお願いいたします。

掲載日 2023年11月16日

開催公園==市民の森

ドライフラワーでミニスワッグつくりを掲載いたしました

掲載日 2023年11月29日

旧岩船氏香雪園管理人住宅を話題にしております。

わたくしの思い違いがあるかもしれませんので

間違いが有れば、コメント欄でお知らせください

香雪園 園内樹木紹介<--ここから入り口(修正および訂正中)

==========11月分本日のカレンダ==========

11月23日

勤労感謝の日

11月22日

小雪

11月19日

家族の日

11月15日

七五三

11月11日

介護の日

11月9日

全国火災予防運動

11月8日

立冬

11月5日

津波防災の日

11月3日

文化の日

11月1日

灯台記念日

計量記念日

===========今日の園内2分間物語===========

2023年11月17日馬車通り付近2分間物語

2023年11月9日園亭付近2分間物語

2023年11月5日香雪園紅葉フェスタ最終日2分間物語

11月30日園内風景 11月も最終日、今年の残りも僅か

最低気温が―4℃、最高気温もー3℃

真冬日ですよ(予想温度)しっかり着込んでの園内散歩

11月も最終日、今年の残りも僅か

今日の積雪は3-4cmくらいです。

今日は園内散策は2度目です、SDカードが不良になり電気屋さんに買いに行ってきました。

正午過ぎに2度目の来園

台座への道

くぼみが有り台座前に出ますよ、歩いている人はあまりいないようですよ。

馬車通りのセンター付近

センター向かいのオオサカズキ

中通り

昨日だと思いますが、水飲み場が閉鎖されております。

音にビックリの獅子落とし

ゴンと鈍い音を当てての獅子落とし

新設当時は音が高くて、野鳥が逃げるとの苦情があり、

いわくつきの獅子落とし(音に関しては変えたかは不明です)

野鳥撮りの方は暗いときに、夜行性の鳥を撮影に来ると聞いたことが有ります。

確かに園内には不向きな音かもしれませんね。

いつもの柱

芝生広場

芝生広場の遊具と水飲み場

閉鎖されました、暖かくなる時期までの辛抱ですね。

灯篭と木橋

園亭

うっすらと雪景色

11月29日園内風景

日中もようやくプラス(+1℃)と言う、

昨日とは気温差が激しく、寒さが身に染みる日になりそうです。

センター向かいのオオサカズキ

いつもの柱

昨日降ったと思われる雪で遊歩道は薄化粧

中通り

中通りの赤松

11月28日園内風景

夕方の散歩です。

気温は最高気温で12℃くらいの暖かさです。

一般家庭でも、日本庭園風のお庭にして、楽しんでいる方も

たくさんおられるはず。

日本庭園では灯篭と庭石を配置するのが一般的

香雪園も園亭を中心にたくさんの石が配置されておりますよ。

香雪園の石の特徴は、角ばっているのが多いですよ

中通り

水が流れていると見ごたえがあると思いますよ。

角ばっているのが目につきます。

芝生広場から園亭への遊歩道

この石、高さが有ればベンチになるくらい広いです

中通り

一般の家庭では、持て余すと思うくらい大型です

馬車通り付近

たくさん置いて有りますね

センター向かいのオオサカズキ

カエデ通り

昨日と同じところですが、今日の暖気で雪が消えてしまいました。

いつもの柱

遊歩道にリボンが立ちましたよ、

11月27日園内風景

朝7:00時ごろです。

明るい緑色&暗い緑色

まだ朝日が上まで上がっておりませんので、木々の間より四阿上部の樹木に日が当たり

藤棚上部の樹木には日陰ですよ。

灯篭

木々の間より差し込む、陽射しがこの時間ですと眩しいです。

白と赤の大地

ものすごい量の落ち葉ですよ

台座(2/2題)

滝ノ沢地区に上り下りする石段

葉っぱが落ちると、ハッキリと見えますよ

滝ノ沢地区に通じる渡橋

いつもの柱

これだけ傾くと

雪つり以外の支えがいるよ(面白い形ですね)

11月26日園内風景

朝晩は冷えますが、日中はプラス気温です。

10:30ごろに園内に着きました、

日曜日と時間帯の割には散策されている方は少ないようです。

ご近所の方などは、2時間位歩かれる方もおります。

センター向かいのオオサカズキ

今は葉っぱも枯れ落ち新芽が芽吹くころまでは、何も変化を

起さない樹木を写してもどうにもならないと思うが、

近くで見ると、小さいながら新芽をたくさんつけておりますよ。

いつもの柱

雪が凍っており、滑る所がたくさん有ります。

中通り(灯篭)

園亭

滝ノ沢地区の遊歩道から見える園亭

滝ノ沢地区遊具

久しぶりに滝ノ沢地区に降りてきました。

雪の上の足跡もなく、静まり返ってますよ。

四阿

葉を落とした樹木を通して園亭が見えます

11月25日園内風景

積雪が多いですよ。

昨日とは打って変わって、雪景色です。

昨日の夜半より降ったり止んだり状態で15㎝以上は有りそうです。

最高気温0℃、最低は―5℃と言う本日の温度

朝の7:00ごろからのお散歩です。

昨日同じような服装で出かけたのが間違いでした

手は冷たいし、ズボンも風を通さないヤッケなどをはいていないので

余計に寒さを感じます。

センターに向かう馬車通り

センター向かいのオオサカズキ

いつもの柱

柱は綿帽子をかぶり、私は毛糸の帽子をかぶっております。

カエデ通りのゴルフ場付近(駐車場付近)

芝生広場(3/3題)

風が強く、一時的に横殴りの雪が降ってきました。(3/3題)

四阿に移動(3/3題)

何も見えません

(3/3題)

11月24日園内風景 天気予報でも雪マークが現れる寒さが続く日々ですよ。

もうじき12月、寒さが厳しくなる時期でもありますよ。

いつもの柱

葉っぱが無いと寒々と感じますよ

カエデ通り

紅葉フェスタの時期はたくさんの人が往来した場所ですよ

センター前

園内を歩いている人は厚着状態ですよ

11月23日園内風景

小雨ですが降ったり止んだりと嫌な天気ですよ。

紅の大地(2/2)

灯篭が見えますよ。

紅の大地と石(2/1)

センター向かいのオオサカズキ

いつもの柱

倉とセンター

穴あきの木

11月22日園内風景

最高気温予報が17℃と言う暖かさです。

このような暖かさはしばらくの間、無い様ですね

小雪ですね

季節わずかながら雪が降り始めるころ。(ウィキペディアより)

いつもの柱

台座

木橋と灯篭

園亭と灯篭&外国の人(2/2

外国の方ですが、熱心に園庭などをスマホ(カメラ)に収めておりましたよ

2~3週間早く来園されていると感動も違っていたかもしれませんね

不法投棄

園の関係者、激おこ

さすがに、これは常識外れ(誰でも怒るよ)

11月21日園内風景

函館地方は今日の最高気温が13度と予報、

7:30頃到着です、この時期は朝日がまぶしです

園内の大きな木(3/3)

1898(明治31)年ごろから造成の為、樹木自体も大木が多いですよ。

スギ、ヒラカバ、マツ、カエデ、この様な大きな木を見るのも園内散策のだいご味

園内の大きな木(3/3)

園内の大きな木(3/2)

園内の大きな木(3/1)

いつもの柱

久しぶりのいわれです。

センター向かいのオオサカズキ

中通り全景

この付近が雪つりが多い

芝生広場の四阿前のサクラ

この桜の木の幹も太いですよ、樹齢は不明です。

水飲み場も閉鎖されるのも近いかもしれませんね。

11月20日園内風景

本日のお散歩日記は用事の為、お休み

最高気温は6-7℃、肌寒い気温です。

11月19日園内風景

駐車場出入口

ほとんどの方は香雪園利用者だと思います。

私は香雪園という名前が好きですよ。

高齢者の方は岩船氏屋号がなじみが有るかもしれませんね。

盆栽

温室前にありますよ。

いつもの柱

センター向かいのオオサカズキ

雪つり

北国(雪国地方)では雪の為にいろいろな樹木の枝が折れたり、形が変わるのを防ぐのが

この雪つりですね。

この画像は2022年4月18日に写した画像です。

中央に丸く形の良い木が写っております。

2023年11月19日の画像では、丸く形の良い木が形が悪くなっております。

雪つり崩壊です、原因は雪の重みで崩壊

2022年12月18日撮影

雪つりはそばで見ると格好良いですね。

ところがこの雪つり作業、とても難しい作業らしいですよ。

私にはわかりませんが、縄の張り方、水平の取り方など職人としての

長年の感と芸、いわゆる職人芸が必要らしいですよ。

バランスが崩れると崩壊ということになる様ですよ。

11月18日園内風景

初冬さがし(丸坊主さがし)

週末ということも有り、意外なほど来園されている方が多いです。

園内は赤や黄色がたくさん見られますよ。

葉を落とさずに頑張っている樹木も有れば、葉っぱをすっかり落とした樹木もたくさん有ります。

初冬さがしでは無いのですが、葉っぱをすっかり落とした樹木(丸坊主さがし)を

今日この頃です。

センター前

春にはきれいな花を咲かせますよ

センター脇

梅の木です、他の樹木より先に可憐な花をつけるため、人気が有りますよ

灯篭

すっかり葉を落としましたね。

紅葉フェスタの時期はきれいな紅葉でしたよ。

中通り

一目瞭然ですね、

カエデ通り

木漏れ日が当たり、木が白っぽく見えますよ。

実はこの木も丸坊主でした。

いつもの柱

落ち松葉

昨日は風が強いためにたくさん落ちております。

芝生広場

四阿の前の桜、奥のどんぐり系の大きな木も葉を落としておりますよ。

センター向かいのオオサカズキ

11月17日園内風景

天気予報では函館地方は雨の予報、まだ降り出してきていませんので

散歩にお出かけということで時間は7:00ごろです。

馬車通り入り口

右手に白樺の林が続いております。

街路灯??

灯りがともっておりますよ。

園庭への分かれ道

木橋と灯篭

倉とセンター

センター向かいのオオサカズキ

枝に残っている葉っぱは全て落ちずに数枚~数十枚残ります。

まだたくさん、残っておりますね。

いつもの柱

11月16日園内風景 晴れ、最高気温は13度とお散歩日和ですよ。

園内は雪つり作業が真っ最中です。

センター向かいのオオサカズキ

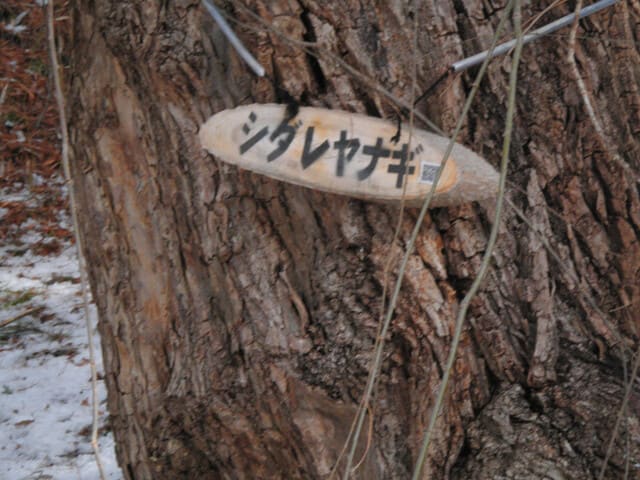

しだれ柳

大きなしだれ柳ですね、葉っぱを落としますがまだまだですね。

いつもの柱

雪つりと紅葉

紅葉と言ってはみたが、葉っぱは養分無し状態

中通全景

雪が積もるとこのあたりが見ごろ

カエデ通り