クリックすると全画面表示 岸和田城 八陣の庭

クリックすると全画面表示 岸和田城 八陣の庭今回のウォーキングは、岸和田の街並みを歩く”岸和田街歩き”をしました。参加者は17名。

泉北高速鉄道和泉中央駅に集合。南海バスに乗車し、車窓から昨年久米田池ウォーキングで歩いた摩湯山古墳が見え「前に歩いたとこや!」とワイワイ言いながら南海岸和田駅に到着。

岸和田駅前商店街の入り口の左側に”だんじりからくり時計”の一代目が立ち、右側に二代目が壁に欠けられている。動く二代目は見た目は何の変哲もない時計だが、毎時0分になるとだんじり囃子と共に扉が開きだんじりが動き出します。残念ながら見ることが出来なかったので、投稿されていたYouTubeを貼り付けました。

アーケードが高く広々とした商店街。ここをだんじりが通るので、天井を高くしているとか。さすが”だんじりの街岸和田” 昨年はコロナで中止、今年は期間を短縮して開催された。

商店街を更に海側に行くと湾岸線に出る。左に「波切ホール」右は「ベイサイドモール」

湾岸線との交差点に”看貫場”がある。看貫場とは、漁港で水揚げされた魚の重さをはかる場所の事。(古い言葉やけど、昔大きな時計のような針が前に着いた台秤のことを、カンカンと呼んでいたことを思い出す)

この広い湾岸線を通行止めにし、ずらりとだんじりが勢ぞろいして、順番に右側の商店街に繰り出して行く。

看貫場を出るだんじりのYouTubeを張り付けました。

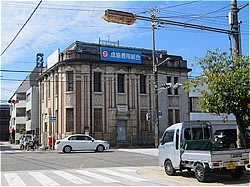

看貫場を出るだんじりのYouTubeを張り付けました。紀州街道まで戻り右に曲がったところに、旧和泉銀行の建物がある。下見に行った時(だんじりが開催されたあくる日)に、半被姿の元気なおばちゃんに出会い「今度来た時に寄って行って!お茶でも御馳走するから」と誘われていたので厚かましくも総勢17名でお邪魔し歓待された。ゆっくり時間が取れないと連絡して置いたら、お茶のペットボトルを全員分用意していただいた。

なんとこの建物が売りに出された時に、前の紀州街道をだんじりが通るのを二階から眺めることが出来る絶好の場所なので買い取ったという。市民が利用できるよう解放されている。

今、80歳、まだまだこれからも元気で120歳まで頑張るよ!」と、意欲とパワーに元気をもらいました。ありがとうございました。

「岸和田だんじりの里親」と言われ親しまれている久場共見子さん。著書「情熱、成功への扉」食育・愛育・教育 久場ママからのメッセージ、「挑戦」つよく、やさしく など。

(株)LIP、(株)キューブインターナショナルなどの代表取締役。岸和田商工会議所女性会の監事もされている怪物おばちゃん(失礼!)

少し南に歩くと岸和田港塔原線出る。出口に欄干橋がある。

元禄・享保年間は「ギボシのある橋」、天保年間の地図では「欄干橋」とあり、この地域における「道路元標」とされ、他の地域からの距離を示す目印になったという。

クリックで拡大表示

クリックで拡大表示 旧四十三銀行のレンガつくりの建物を過ぎると、クランク状のマス形門「堺口門跡」がある。城下町特有のマス形門は、敵の侵入を阻止するために設けられたもので、今やこのクランクをだんじりをいかにうまく通らせるかの技術が競われる名物の箇所で知られている。

だんじりがぶっつかるたびに壊されるので、角を丸く改装されている。

S字をクランクのYouTube

更に南下し、岸和田自然資料館を見学。ここで岸和田城天守閣、だんじり会館入場の3か所共通券を購入すると割引になるので、お勧めです。

こなから坂の標識を左折し、堺阪南線を渡り岸和田市役所の前に出る。堺阪南線から岸和田市役所前は坂になっていて、だんじり祭りの宮入直前の見せ場として有名である。

YouTubeの動画を貼り付けます。

坂を駆け上がり、90度カーブを切って岸和田城に向かう。

岸和田城二の丸広場に、櫓を模した二の丸門トイレがある。お城への入り口付近に、イタリアンレストラン「Clibu Contrada」があり、食事が出来るだけでなく、お城側の廊下が一般開放されていて自由に使用できる。サービスでワインクーラーに入れた冷たい水が準備されている。屋外にもテーブル、椅子が置かれている。

無料でこんなサービスがあるのはうれしい。

屋内の廊下と屋外のテーブルにそれぞれ好きなところで弁当を食べた後、恒例の歌の時間。今回は多田先生の指揮で大いに盛り上がる。

虫の声、月の沙漠、故郷の空、あざみの歌、ちいさい秋見つけた

大手櫓門を入ると、酒造用に使われていたという甑用大釜(こしきようおおがま)が置かれていた。(米を蒸すために使う大釜で、容積1800ℓ=10石)

天守閣に登り、八陣の庭を見下ろす。岸和田高校の校舎には、天文台が見える。天文台がある高校は珍しい。

岸和田城「猪伏山(いぶせやま)ちきり城」

建武元年(1334)楠木正成(楠正成)の一族和田氏が、当時「岸」と呼ばれていたこの地に城を築き、根拠地としたことから「岸の和田氏」と呼ばれ、「岸和田」の地名の起こりになったといわれています。1592年小出秀政によって天守のある城郭として整備され、1640年に岡部宣勝が泉州統治の拠点とした。岸和田藩は5万3千石であったが、城の規模は50万石級の大藩に匹敵する。

ちきりとは、機(はた)のたて糸をまく器具で、本丸と二の丸を重ねた形が「ちきり」に似ているところから由来する。

城を出て、五風荘に向かう。五風荘は岸和田市の指定文化財になっていて、旧岸和田城内の新お茶屋跡などに旧寺田財閥寺田家の二代目当主家の別荘として昭和の初めに造営された回遊式日本庭園。

岸和田城をバックに五風荘で記念写真

だんじり会館では、大画面で迫力あるだんじりの映像を見ることが出来る。

更に紀州街道を南下し蛸地蔵天性寺に向かう。

天正年間(1573~92)岸和田城が根来・雑賀衆に攻められ落城寸前に大蛸に乗った一人の法師と数千の蛸が現れ敵兵をなぎ倒し城の危機を救った、数日後、城の堀から矢傷・弾傷を負った地蔵が発見され、城内に収められ、その後天性寺に移されたと伝えられている。

南海蛸地蔵駅から、電車で帰路につく。

蛸地蔵駅は、大正14年に築かれた南欧風の駅舎、壁面には蛸地蔵縁起のステントグラスがはめ込まれている。