前回までのあらすじ:また淀屋橋かよ

現在地:淀屋橋

静岡まで266.0km(直線距離)

そんなわけで、12月とほぼ同じルートで淀屋橋までやってきました。

本当は旧3000系の最後の雄姿を見届けたかったのですが、すでに3日前(3月10日)に終了しています。臨時運転も次は17日。

走っていないものはしょうがないので、仕方なく記念1日乗車券セット(5000円)を買い、ホームに向かいます。

4番線の8000系特急で、京都・出町柳を目指します。

先頭でカメラを構えたい欲を抑えて、ダブルデッカーの列に並びました。

結果はご覧の通り、1階の席を無事確保。2階はやはり混雑していました。相変わらず、無料特急とは思えない豪華な設備です。

ダブルデッカーはおよそ8割の乗車率で淀屋橋を出発しました。

[種別:特急 京阪本線・鴨東線 B1910Z 淀屋橋19:50→出町柳20:48]

《淀屋橋19:50発》

北浜、天満橋と大阪の地下を走りながら乗客を拾っていく8000系。

劇的な変化が訪れたのは、京橋。20時近いホームには、溢れんばかりの乗客が列をなしていました。しかも、そのほとんどがこの列車に乗り込んでくるではありませんか。すでに満員だったダブルデッカーに、さらに客が押し寄せてきます。一階の通路に立ち客が出る始末。なんのためのダブルデッカーなのでしょうか。少なくとも、この車両に関してだけで言えば、人を詰め込むためではないはずですが。二階建てで窮屈なところに立ち客がいて、窮屈感はさらに増します。

枚方市で半数が下車。階段にまで押し寄せていた人の波がはけます。そもそも平屋の車両もあるのにわざわざダブルデッカーに経ってまで乗る理由ってありますか?

丹波橋で1500系の各駅停車に連絡。貴重な旧塗色車です。

《出町柳20:48着》

終着駅・出町柳まで残っていた客はわずかに3割。大阪側の片輸送がよくわかります。

淀屋橋もあまりターミナルらしくありませんが、出町柳はさらにターミナルらしくありません。

折り返しの特急に乗車します。

折り返しの間にダブルデッカーの中を撮影します。

通常は降車後乗客を全員降ろして、乗車位置まで列車を移動させるのですが、どういうわけか行いませんでした。

[種別:特急 京阪鴨東線・本線 B2011A 出町柳20:54→淀屋橋21:52]

《出町柳20:54発》

《三条20:57着》

一駅だけ特急に乗り、対面の普通列車に乗り換えます。

[種別:普通 京阪本線 Q2001B 出町柳20:49→中之島22:40]

《三条20:59発》

待っていた中之島行き普通は、出町柳の画像に写っているのと同じ列車です。

《東福寺21:05着》

東福寺で下車。ここでJR奈良線に乗り換えます。

標準乗り換え時間4分のところ、次の列車まであと5分。急ぎ目で階段を駆け上がります。

JRの東福寺駅は橋上駅舎です。

ホームに降りてすぐ、221系の普通列車が到着しました。

向かう先は、驚くなかれ――京都です。

[種別:普通 奈良線 670M 奈良20:03→京都21:12]

《東福寺21:10発》

《京都21:12着》

息をつく暇もなく、あっという間に京都に到着です。

奈良線の使う10番線に、嵐山から出る嵯峨野観光鉄道の案内が。気が早すぎです。まずは嵯峨嵐山に着いて、話はそれからだ。

京都駅には京阪神から北陸までいろんなところから列車が集まってきます。

列車の種類も実に多彩で、ホームにいるだけでも十分に楽しい――というより、下手な観光地より抜きんでて楽しいスポットなのですが、今回のお目当ては……

そう、183系です!

北近畿で長年活躍してきた183系は、この改正を持って引退することになりました。既に287系の登場でA編成とC編成が離脱。残るB編成も、「くろしお」(京都~新宮)からやってきた381系に置き換わることになりました。それでも、最後まで残ったのが、JR西日本色になっていたA・C編成ではなく、国鉄の面影を宿したB編成になるとは。

正確には183系700・800番台という分類にあたるこの車両は、実は183系ではありません。少々特異な経緯を持って生まれました。

183系700・800番台は、元を正すと「雷鳥」(2011年3月廃止:大阪~金沢・富山・新潟)や「しらさぎ」(名古屋~富山)、「くろしお」で使われていた485系。関東の特急向けに造られた183系0番台や、上越特急「とき」用に耐寒を施した1000番台とは異なります。

それまで気動車ばかりが幅を利かせていた北近畿地区に電車特急が登場したのは、1986年のこと。山陰本線はまだ保津川沿いの旧線(現在の嵯峨野観光鉄道)を走っていました。大阪から福知山線経由で城崎を結んでいた急行「丹波」が特急「北近畿」となり、余っていた485系を使用していました。当時日本各地で特急として走っていた485系をしたのはいいのですが、全線が直流電化のため、屋上に積んである交流機器は無用の長物と化していました。

時を同じくして、北陸の七尾線(津幡~七尾・北陸本線の金沢~津幡に直通運転)では電化の計画が立てられていました。電化が楽な直流にすることになりましたが、1970年代に電化された北陸本線は既に交流電化。乗り入れをするには交直流電車が必要ですが、交直流機器は高価で新造するほどの金はありませんでした。

そこで白羽の矢が立てられたのが、北近畿の485系でした。七尾線用の車両として、京阪神にいた余剰な113系を元手に、北近畿の485系の交流機器を移設。415系800番台が誕生しました。

まとめると、

485系+113系→183系(700・800番台)+415系(800番台)

こうして、183系を名乗る全く新しい車両が生まれました。

ちなみに800という中途半端な値になったのは、113系の種車が800番台だったためだと思われますが、その800番台も元は0番台を700番台(湖西線用に耐雪強化)に揃えるために改造した車両です。183系の中では、元の車両(特にモハユニット)の違いで細かく番台区分が分けられています。

(例:モハ484-200→モハ182-700、モハ484-600→モハ182-800、モハ484-0→モハ182-850、モハ484-1000→モハ182-1800)

これだけでも意味不明ですが、その後1996年に山陰線が電化し急行「丹後」が特急「きのさき」「まいづる」になって以降には、交流機器を止めただけの車両(モハ182・183-200)まで現れました。もはや485系。

……番号変更する意味ってある?

B66編成による21:37発「きのさき17号」。名前は城崎とありますが、この列車は福知山行。列車名整理で北近畿の特急名は大変すっきりしましたが、これは列車名詐欺です。

先頭のクロハ183-806。

31番線の表示とモハ182-1803。30~34番線は"山(3)"陰に引っ掛けているとか。その割には30番線は関空特急「はるか」(米原・京都~関西空港)専用ですが。

221系の普通列車と並びます。113系がいなくなり、山陰本線京都口は221系の天下です。

それでは、『京都→福知山』の特急券を手に、終着の福知山に向かって出発!

[種別:特急 山陰本線 きのさき17号 京都21:37→福知山22:52]

《京都21:47発》

福知山方面に向かう特急は「きのさき17号」が最終ですが、自由席車でもこのぐらい空いています。

列車は京都の町を縦断し、複線高架を快走します。

外を見ても真っ暗なので、車内をぶらり探検。

グリーン席の扉。クロハ183は真ん中を境に運転席側がグリーン車、妻板側が指定席になっていて、間に色つきガラスの自動ドアがあります。指定席ですら客が皆無の状況で、グリーン車に人がいるわけがありません。

数年前に複線化した園部を過ぎると、一気にローカル色を増す……のですが、外が暗くて何もわかりません。ただ、カーブが増えたこと、駅を通過するたびにY字ポイントで横に揺られるのは分かります。

綾部22:44着。舞鶴線の113系に接続します。下り本線は駅舎の1番線ですが、この接続のために「きのさき17号」は線路を跨いで3番線に入ります。

綾部~福知山は複線なので、183系はしばらくの間上り本線を走行します。列車の少ない深夜だからこその芸当です。

《福知山22:52着》

終点・福知山に到着。パラパラと小雨が降ってきました。

奥に写っているのは、この列車に接続して豊岡に向かう最終列車です。北近畿地区では、特急に接続する普通列車に「リレー号」の名前が付けられています。

北近畿タンゴ鉄道の宮津行き最終にも接続しています。

183系は駅西方にある福知山電車区に向けて回送されます。

方向幕が回送に変わった後も、ヘッドマークは「きのさき」のままでした。

やがて大阪から「こうのとり25号」が到着。一瞬ですが、国鉄色の381系と並びます。

183系は、381系が到着して数分後に回送されていきました。まるで、381系の到着を見届けたかのように……

その数分後、223系5500番台の最終豊岡行が、福知山駅を離れていきました。

残された381系も、後はねぐらに戻るだけです。

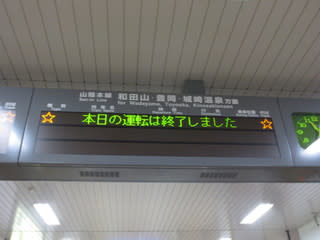

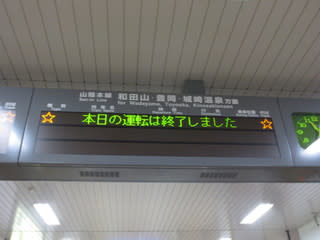

一通り撮影をしてから改札に向かうと、こんな表示が。

福知山駅コンコースには、183系引退を記念した特設コーナーが設けられていました。この詳細は次回に。

北口広場。一応メインの出口のはずですが、23時を過ぎた広場は人気がありません。一応、北近畿の中心都市のはずですが……

今日は、駅前の「ビジネスホテル松代屋」に宿泊します。

シングルで予約したにもかかわらず、ツインの部屋に通されました。

広い! 一人には広すぎます。

図らずに快適な部屋をゲットし、静サツは大満足でした。

現在地:福知山

静岡まで300.2km(直線距離)

おまけ

今回も京阪に寄り道したわけですが、実は実益にもかなっています。

というのも、関西空港から京都経由で福知山に向かう場合、JR全線通しで買うよりも今回のルート(南海/大阪市交「関空ちかトクきっぷ」+京阪利用)の方が安いのです!

あまつさえ、JRだけを利用する場合でも大阪と京都で区切った方が安いという、摩訶不思議な現象も起きています。

すごいな、おけいはん……

現在地:淀屋橋

静岡まで266.0km(直線距離)

そんなわけで、12月とほぼ同じルートで淀屋橋までやってきました。

本当は旧3000系の最後の雄姿を見届けたかったのですが、すでに3日前(3月10日)に終了しています。臨時運転も次は17日。

走っていないものはしょうがないので、仕方なく記念1日乗車券セット(5000円)を買い、ホームに向かいます。

4番線の8000系特急で、京都・出町柳を目指します。

先頭でカメラを構えたい欲を抑えて、ダブルデッカーの列に並びました。

結果はご覧の通り、1階の席を無事確保。2階はやはり混雑していました。相変わらず、無料特急とは思えない豪華な設備です。

ダブルデッカーはおよそ8割の乗車率で淀屋橋を出発しました。

[種別:特急 京阪本線・鴨東線 B1910Z 淀屋橋19:50→出町柳20:48]

《淀屋橋19:50発》

北浜、天満橋と大阪の地下を走りながら乗客を拾っていく8000系。

劇的な変化が訪れたのは、京橋。20時近いホームには、溢れんばかりの乗客が列をなしていました。しかも、そのほとんどがこの列車に乗り込んでくるではありませんか。すでに満員だったダブルデッカーに、さらに客が押し寄せてきます。一階の通路に立ち客が出る始末。なんのためのダブルデッカーなのでしょうか。少なくとも、この車両に関してだけで言えば、人を詰め込むためではないはずですが。二階建てで窮屈なところに立ち客がいて、窮屈感はさらに増します。

枚方市で半数が下車。階段にまで押し寄せていた人の波がはけます。そもそも平屋の車両もあるのにわざわざダブルデッカーに経ってまで乗る理由ってありますか?

丹波橋で1500系の各駅停車に連絡。貴重な旧塗色車です。

《出町柳20:48着》

終着駅・出町柳まで残っていた客はわずかに3割。大阪側の片輸送がよくわかります。

淀屋橋もあまりターミナルらしくありませんが、出町柳はさらにターミナルらしくありません。

折り返しの特急に乗車します。

折り返しの間にダブルデッカーの中を撮影します。

通常は降車後乗客を全員降ろして、乗車位置まで列車を移動させるのですが、どういうわけか行いませんでした。

[種別:特急 京阪鴨東線・本線 B2011A 出町柳20:54→淀屋橋21:52]

《出町柳20:54発》

《三条20:57着》

一駅だけ特急に乗り、対面の普通列車に乗り換えます。

[種別:普通 京阪本線 Q2001B 出町柳20:49→中之島22:40]

《三条20:59発》

待っていた中之島行き普通は、出町柳の画像に写っているのと同じ列車です。

《東福寺21:05着》

東福寺で下車。ここでJR奈良線に乗り換えます。

標準乗り換え時間4分のところ、次の列車まであと5分。急ぎ目で階段を駆け上がります。

JRの東福寺駅は橋上駅舎です。

ホームに降りてすぐ、221系の普通列車が到着しました。

向かう先は、驚くなかれ――京都です。

[種別:普通 奈良線 670M 奈良20:03→京都21:12]

《東福寺21:10発》

《京都21:12着》

息をつく暇もなく、あっという間に京都に到着です。

奈良線の使う10番線に、嵐山から出る嵯峨野観光鉄道の案内が。気が早すぎです。まずは嵯峨嵐山に着いて、話はそれからだ。

京都駅には京阪神から北陸までいろんなところから列車が集まってきます。

列車の種類も実に多彩で、ホームにいるだけでも十分に楽しい――というより、下手な観光地より抜きんでて楽しいスポットなのですが、今回のお目当ては……

そう、183系です!

北近畿で長年活躍してきた183系は、この改正を持って引退することになりました。既に287系の登場でA編成とC編成が離脱。残るB編成も、「くろしお」(京都~新宮)からやってきた381系に置き換わることになりました。それでも、最後まで残ったのが、JR西日本色になっていたA・C編成ではなく、国鉄の面影を宿したB編成になるとは。

正確には183系700・800番台という分類にあたるこの車両は、実は183系ではありません。少々特異な経緯を持って生まれました。

183系700・800番台は、元を正すと「雷鳥」(2011年3月廃止:大阪~金沢・富山・新潟)や「しらさぎ」(名古屋~富山)、「くろしお」で使われていた485系。関東の特急向けに造られた183系0番台や、上越特急「とき」用に耐寒を施した1000番台とは異なります。

それまで気動車ばかりが幅を利かせていた北近畿地区に電車特急が登場したのは、1986年のこと。山陰本線はまだ保津川沿いの旧線(現在の嵯峨野観光鉄道)を走っていました。大阪から福知山線経由で城崎を結んでいた急行「丹波」が特急「北近畿」となり、余っていた485系を使用していました。当時日本各地で特急として走っていた485系をしたのはいいのですが、全線が直流電化のため、屋上に積んである交流機器は無用の長物と化していました。

時を同じくして、北陸の七尾線(津幡~七尾・北陸本線の金沢~津幡に直通運転)では電化の計画が立てられていました。電化が楽な直流にすることになりましたが、1970年代に電化された北陸本線は既に交流電化。乗り入れをするには交直流電車が必要ですが、交直流機器は高価で新造するほどの金はありませんでした。

そこで白羽の矢が立てられたのが、北近畿の485系でした。七尾線用の車両として、京阪神にいた余剰な113系を元手に、北近畿の485系の交流機器を移設。415系800番台が誕生しました。

まとめると、

485系+113系→183系(700・800番台)+415系(800番台)

こうして、183系を名乗る全く新しい車両が生まれました。

ちなみに800という中途半端な値になったのは、113系の種車が800番台だったためだと思われますが、その800番台も元は0番台を700番台(湖西線用に耐雪強化)に揃えるために改造した車両です。183系の中では、元の車両(特にモハユニット)の違いで細かく番台区分が分けられています。

(例:モハ484-200→モハ182-700、モハ484-600→モハ182-800、モハ484-0→モハ182-850、モハ484-1000→モハ182-1800)

これだけでも意味不明ですが、その後1996年に山陰線が電化し急行「丹後」が特急「きのさき」「まいづる」になって以降には、交流機器を止めただけの車両(モハ182・183-200)まで現れました。もはや485系。

……番号変更する意味ってある?

B66編成による21:37発「きのさき17号」。名前は城崎とありますが、この列車は福知山行。列車名整理で北近畿の特急名は大変すっきりしましたが、これは列車名詐欺です。

先頭のクロハ183-806。

31番線の表示とモハ182-1803。30~34番線は"山(3)"陰に引っ掛けているとか。その割には30番線は関空特急「はるか」(米原・京都~関西空港)専用ですが。

221系の普通列車と並びます。113系がいなくなり、山陰本線京都口は221系の天下です。

それでは、『京都→福知山』の特急券を手に、終着の福知山に向かって出発!

[種別:特急 山陰本線 きのさき17号 京都21:37→福知山22:52]

《京都21:47発》

福知山方面に向かう特急は「きのさき17号」が最終ですが、自由席車でもこのぐらい空いています。

列車は京都の町を縦断し、複線高架を快走します。

外を見ても真っ暗なので、車内をぶらり探検。

グリーン席の扉。クロハ183は真ん中を境に運転席側がグリーン車、妻板側が指定席になっていて、間に色つきガラスの自動ドアがあります。指定席ですら客が皆無の状況で、グリーン車に人がいるわけがありません。

数年前に複線化した園部を過ぎると、一気にローカル色を増す……のですが、外が暗くて何もわかりません。ただ、カーブが増えたこと、駅を通過するたびにY字ポイントで横に揺られるのは分かります。

綾部22:44着。舞鶴線の113系に接続します。下り本線は駅舎の1番線ですが、この接続のために「きのさき17号」は線路を跨いで3番線に入ります。

綾部~福知山は複線なので、183系はしばらくの間上り本線を走行します。列車の少ない深夜だからこその芸当です。

《福知山22:52着》

終点・福知山に到着。パラパラと小雨が降ってきました。

奥に写っているのは、この列車に接続して豊岡に向かう最終列車です。北近畿地区では、特急に接続する普通列車に「リレー号」の名前が付けられています。

北近畿タンゴ鉄道の宮津行き最終にも接続しています。

183系は駅西方にある福知山電車区に向けて回送されます。

方向幕が回送に変わった後も、ヘッドマークは「きのさき」のままでした。

やがて大阪から「こうのとり25号」が到着。一瞬ですが、国鉄色の381系と並びます。

183系は、381系が到着して数分後に回送されていきました。まるで、381系の到着を見届けたかのように……

その数分後、223系5500番台の最終豊岡行が、福知山駅を離れていきました。

残された381系も、後はねぐらに戻るだけです。

一通り撮影をしてから改札に向かうと、こんな表示が。

福知山駅コンコースには、183系引退を記念した特設コーナーが設けられていました。この詳細は次回に。

北口広場。一応メインの出口のはずですが、23時を過ぎた広場は人気がありません。一応、北近畿の中心都市のはずですが……

今日は、駅前の「ビジネスホテル松代屋」に宿泊します。

シングルで予約したにもかかわらず、ツインの部屋に通されました。

広い! 一人には広すぎます。

図らずに快適な部屋をゲットし、静サツは大満足でした。

現在地:福知山

静岡まで300.2km(直線距離)

おまけ

今回も京阪に寄り道したわけですが、実は実益にもかなっています。

というのも、関西空港から京都経由で福知山に向かう場合、JR全線通しで買うよりも今回のルート(南海/大阪市交「関空ちかトクきっぷ」+京阪利用)の方が安いのです!

あまつさえ、JRだけを利用する場合でも大阪と京都で区切った方が安いという、摩訶不思議な現象も起きています。

すごいな、おけいはん……

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます