斎藤幸平著「ゼロからの『資本論』」を読む

以下のレジュメ;明朝体で書かれた部分は、テキストからの引用またはテキスト内容を報告者が要約したもの。斜字体で書かれた部分は報告者のコメント。尚、引用についてはテキストから括弧()内の数字はテキストのページ。

第1章商品に振り回される私たち

「物質代謝」としての労働

「人間は、ほかの生き物と同様に、絶えず自然に働きかけ、様々な物を生み出しながら、この地球上に生を営んで」(p19)きた。「家、洋服、食べ物などを得るために、人間は積極的に自然に働きかけ、その姿を変容し、自らの欲求を満たして」(p19)いく。「こうした自然と人間の相互作用を、マルクスは生理学の用語を用いて『人間と自然の物質代謝』と」(p19)呼んだ。

この概念を最初に用いたのはドイツの化学者ユストゥ.フォン.リービッヒ

マルクスは、このリービッヒの著作を研究し、物質代謝の考え方を『資本論』に取り入れた。

この人間と自然との物質代謝を規制し制御する行為が「労働」であり、これは人間生活にとって『永遠の自然的条件』である。

「つまり、どれほど技術が発展したとしても、私たちはけっして、自然との物質代謝を離れて生きることができず、その限りで労働がなくなることはない」(p21)

人間の労働は何が特殊か

人間の物質代謝と他の生物との違い

「人間だけが、明確な目的を持った、意識的な『労働』を介して自然との物質代謝を行っている」(p21)ということ。

「マルクスが『労働』の概念に注目したのは、労働者階級の搾取を白日の下にさらしたいというような政治的な意図があったからではなく、物質代謝という人間と自然の本源的な関係を重視していたから」(p23)

☞これは、かなり一面的な解釈!『資本論』の冒頭では、資本主義的な富の形態である商品の分析を通じて、ブルジョア的生産関係の最も抽象的な本質を分析しているのであって、そのための商品を生産する労働の二面性を・・・

「マルクスは、人間の意識的かつ合理的な活動である『労働』が資本主義のもとでどのように営まれているかを考察することで、人間と自然の関係に決定的な変化があることを明らかにし、そこから資本主義の特殊性に迫っていく」(p23)

☞決定的な変化があるのは、人間と自然の関係のみでなく、人間相互の関係、物質代謝としての「労働」を行う人間どうしの関係性=生産関係についても。

資本主義の階級社会としての本質、搾取関係の暴露が主題の資本論として重要なのは、むしろ後者のほうである!

富とは何か

資本論、冒頭の文「資本主義的生産様式で支配的な社会の富は、『商品の巨大な集まり』として現れ、・・・」(斎藤訳p25)は、富が主語で始まっている。しかし、富が一般的に商品になるわけではない。

斎藤のいう富とは「きれいな空気や水が潤沢になること、つまり自然の豊かさも、社会の『富』ということになります。」(p26)

「知識や文化・芸術も、コミュニケーション能力や職人技」等「貨幣では必ずしも計測できないけれども、一人ひとりが豊かに生きるために必要なものがリッチな状態――それが社会の富なのです」(p26)

マルクスのいう商品形態で現れる富=労働生産物としての具体的有用物、使用価値という範疇から外れている!

資本主義の発展により、巷には魅力的な商品があふれ、私たちの生活は豊かになったように見えるが、むしろ商品化によって社会の富の潤沢さが失われ貧しくなっていることを、マルクスは一貫して問題視している。

その例として;

○かつてドイツでの農民たちにとって、森林の枯れ葉は煮炊きや暖をとるための共有材であった。それが地主たちにより私有財産として囲い込まれたことにより、農民たちはタダで利用できなくなった。

○ミネラル豊富な湧き水(共有財産=<コモン>)も土地の買い占めにより、ペットボトル入りの商品となる。

☞「かつて<コモン>だった森や水は、だれもがアクセスできるという意味で『潤沢』な『富』」(p31)だったが、資本主義の商品化によって解体されていった。

○イギリスにおける第一次、第二次「エンクロージャー(囲い込み)」

地主層等による農地の囲い込みにより、農民を追い出して、農産物より儲かる牧草地に転化された。これにより農民は農地を奪われ、困窮しやがて都市に流れ込み、工場労働者の担い手になっていく。いわゆるプロレタリアートの形成。

こうして生まれた都市プロレタリアート層は、自らの労働力を資本家に提供するだけでなく、商品の買い手として資本家に市場を提供した。「マルクスは、この暴力的な過程を『本源的蓄積』と呼び<コモン>を解体して人々を賃労働に駆り立てる、資本主義に固有の収奪行為だと指摘」(p33)している。そして「ここでのポイントは、人々が自然という富から切り離されて、生活が不安定になり、貧しくなるということ」(p33)であると。

○商品の二重性について

・使用価値については、「人間にとって役立つこと」つまり有用性であり人間の様々な欲求を満たす力と説明

・価値については

「卵や、シーツはどれも同じ『価値』をもっていて、それが1万円として表現されている。マルクスによれば、この『価値』は、その商品を生産するのにどれくらいの労働時間が必要であったかによって決まるのです。つまり、椅子や卵、シーツにも同じだけの労働時間が費やされているから、同じ価値を持つものとしてどれも1万円で交換される――これが『労働価値説』です」(p39)

ここでは、価値の量的な規定については、労働時間で決まると概ねなされているが、質的な規定、商品の価値となるのは抽象的人間労働(歴史的な社会的労働)であるということも曖昧であり、またなぜ商品生産では、労働が直接に社会的労働として現れず価値という形態で現れるのか(『資本論』第1章の第4節で説明されている)という最も本質的な問題さえ一切触れていない。

第2章なぜ過労死はなくならないか

終わりなおない価値増殖ゲーム

資本主義では「商品の『使用価値』ではなく『価値』こそが生産の目的となり、必要かどうかではなく売れるかどうかでモノを作るようになってしまう」(p58)

「儲けが出るのであれば、作るものは鞄でもパンでも何でもいい。使用価値はあくまでも副次的なものに貶められて」(p60)いく。

「要するに、資本とは金儲けの運動であり、その金儲けを延々と続けることが第1目標となっている」(p60)

資本家が金儲けをやめられない理由

「市場では常に過酷な競争が行われて」おり「他社とのシェア争いに敗」れれば「淘汰」される。

故に、資本は事業を継続していくためには、効率化やコストカットを日々推し進め、競争力をつけ、儲け続けなければならない。

「つまり、資本家も自動化された資本の価値増殖運動の歯車でしかない」(p62)

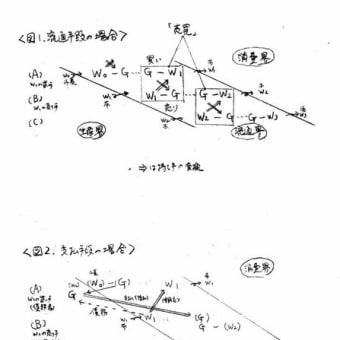

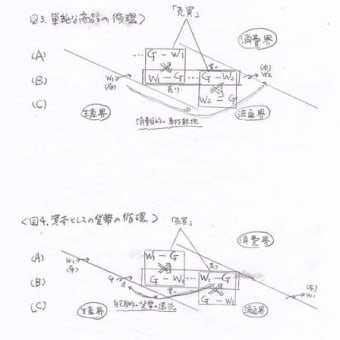

○斎藤の絶対的剰余価値生産の説明

ある労働者が日給8万円で8時間働く想定;(p64図参照)

この1日8時間の労働で生み出された商品価値が1万6000円とすると

ここでは、生み出される商品価値と労働者に支払われる日給額の差額6000円が資本家の儲けとなり、マルクスは「剰余価値」と呼んだ。

これは、「労働者が、自分の『労働力』を売った対価として受け取る賃金よりも大きな価値を、自らの労働によって生み出されている」(p65)ということ。

『労働力』とは、労働する能力であり、労働者と資本家の間で売買されているのは『労働力』。1万円という日給は、労働力商品の日価値に見合う対価に過ぎない。

「資本家は『労働』という商品を労働者から買っているのではなく、『労働力』という商品に対する対価として、賃金を支払っているということ」(p67)

労働者は、労働力を売ってしまえば、労働力をどう使うかという裁量権は、資本家のものとなってしまう。

労働力の使用権が資本家のものであるなら、その使用が生み出す成果(=剰余価値)もすべて資本家のものとなる。

いわば、これが搾取のメカニズムといえるがこれは

「市場のやりとりだけを見れば、商品の等価交換の原則は、労働力商品と賃金の交換においてもきちんと守られて」おり「その結果、剰余価値の『搾取』が行われているという事実は見えにくくなって」(p67)しまう。

斎藤はここで「搾取の存在が暴露されたにもかかわらず、なぜ労働者たちはおとなしく働き続けているのか」(p67)」問われなければならないという。

☞その答えとして「労働者は自らの労働力を売り続けることしか、生きていくのに必要な貨幣を手に入れる方法がないから」であり、つまり「生産手段」も生活手段も持たない無所有という状態にあり、実質的に他の選択肢――労働力を売るということ以外の)――がないからだという。

☞労働者が資本家に簡単には抗うことができない最大の理由は、指摘の通り彼らが一切の生産手段から切り離された無産者であり、それゆえ自らの労働力を商品として売ること以外に、生活手段を手に入れるすべがないからであろう。

しかし、それ以外にも、賃金が労働の対価という外観にとらわれて、労働者には搾取が覆い隠されていることも大きい。もちろん斎藤は労働力と労働の違いにも触れて、労働者が賃金で受け取るものは、後者の対価ではなく、あくまでも労働力商品の対価であることには触れている。

しかし、マルクス剰余価値生産の基本的メカニズムとしての説明は、あくまで労働の搾取ということを根底に置いて説明している。だから斎藤がいきなり貨幣額で、労働者の賃金、日給が1万円で彼の8時間労働が生み出す価値は1万6000円分であり、その差額分6000円が資本家の得た利潤であり、それは労働者からの搾取であるという説明は、適切とは思われない。むしろ、マルクスのように必要労働は5時間だが、資本家はその5時間を超えて労働者を働かせる。そうでない資本家が取得する剰余価値はゼロとなり儲けも発生しないからだ。

必要労働時間を超えた部分が剰余労働。まさにこれを取得するために資本家は労働者から労働力を買ったのである云々。

賃金については、少なくともこうした労働の搾取(剰余労働時間の搾取)について基本的に説明してから、労働者に支払われる労働力商品の対価としての賃金、とりわけそれが貨幣形態で支払われることなどを説明するべきではなかったか?

なぜ長時間労働がなくならないか?

「資本家はできるだけ金儲けをしたい。そのためにできるだけ多くの剰余価値を獲得したい。」そのためには「一番手っ取り早い方法は、給料を増やさすに1日の労働時間を増やすこと」「例えば10時間働かせると、剰余価値をさらに2時間分4000円上乗せされ、12時間働かせれば、剰余価値を8000円増やせられる。」(p69)

これが「日本で昔から蔓延している長時間労働やサービス残業の原因」(p69)である。

テキストでは、事例として電通や和民での女性社員の過労自殺。

第3章イノベーションが「クソどうでもいい仕事」を生む

J.Mケインズ予言

資本主義が発展していけば、技術革新・イノベーションも進み将来、労働時間は大幅に短くなる。2030年ごろには、週15時間ぐらいになるかもと予想した。そうなれば人々は時間を持て余すようになり、21世紀の課題は、労働時間や労働環境ではなく、余暇をどうするかだとも語っていた。

現実は、資本主義は技術革新などを梃に飛躍的に生産力を向上させていったが労働時間の短縮もほとんど進まず「労働者を労働から解放せず、幸せにもしなかった」(p94)。

それはなぜか?

☞その理由として資本が生産力を向上させる理由は、商品をより安く生産して、市場での競争に勝つために過ぎないから。

「特別剰余価値」をめぐる競争戦が資本家をして生産力向上に努めさせる動因であり、資本主義はこうした諸資本の競争により技術革新もなされていく。

この結果、生産力の向上が浸透していく中で、全般的に商品価格が安くなっていき、それは「労働力の再生産費」も下がり賃金もそれに応じて低下していく。

例えば、「これまで日給1万円(前章の例では5時間分の労働)はもらわないと暮らせなかったのが、(中略)例えば8000円(4時間分の労働)でも以前と同じような暮らしができるようになる。すると資本家は、労働者に支払う日給を8000円に下げることができます。具体的には、非正規雇用などを増やしてコストカットできるようになる」(p98)つまりここでは日給の減額分の2000円(1時間分の労働相当)は「まるまる資本家の剰余価値」として増えるということ。(p89図参照)

これをマルクスは「相対的剰余価値」と呼んだ。

故に、資本主義のもと生産力が上昇していくのは、あくまでも資本家が相対的剰余価値の生産を目的としているからであり「それは『人々の労働からの解放』や『労働者の生活をゆたかにすること』を目指すものではない。実際、そうしたことが実現されるどころか、むしろ労働者たちがますます過酷な労働へと追い詰められている。」(p99)

実際、資本主義のもとでの技術革新・イノベーション等は、労働者のためではなく、むしろ「彼らがサボらず、文句を言わずに、指示通りに動いてくれるようにするため」のものであり、「労働者を効率的に支配し、管理するための技術」(p100)でしかない。

故に、マルクスが言うように「生産力が上がれば上がるほど、労働者はラクになるどころか、資本に『包摂』され自律性を失い資本の奴隷になる」(p100)

構想と実行の分離

資本主義的な生産が浸透することにより労働においての「構想と実行」の分離が進んでいく。

それは生産に関する労働者たちの知という<コモン>(共有財産)を囲い込む行為である。

例として、中世の同職組合(ギルド)が資本主義の発展によりそこで培われた職人たちの共有知なども解体され失われたことがあげられる。

またアメリカで20世紀初頭に確立されたテイラー主義の「科学的」経営管理法では

「まずは生産工程を細分化し、各工程の動作や手順、所要時間を分析し、工程ごとの標準作業を確定し」作業の無駄を徹底的に省く等のマネージメント法を確立した。

これは生産の計画・管理を行う人と現場で作業に当たる人の徹底した分離により、職工間で共有されていた生産全体に関する知識の解体が進んだことがあげられる。

こうして資本主義のもとでの機械化の進展は、労働者を労働から解放するのではなく、無内容な単純労働を強いることにより、労働者を労働の「内容」から解放するというような疎外を生じさせる。

相対的過剰人口の問題

機械化の進展により生産力が2倍になれば、同じ商品を生産するのに必要な労働者数は半分になるが、景気が良くて生産規模も2倍になるなら問題ないが、社会の需要には限界があるのでどこかで頭打ちになる。そうなれば労働者の一部は、資本にとって不要となり、容赦なくリストラを進めるということになりかねない。すると労働市場には、資本の需要に対して「相対的に過剰な」労働者があふれ、失業者が増大し、労働市場は圧倒的な買い手優位となる。(p115)

こうした資本の増殖欲にとって過剰な人口をマルクスは相対的過剰人口と呼んだ。

この相対的過剰人口の圧力は「失業者と就業者の分断を生み、団結できない労働者は、資本の前でより一層その力を弱めていくことに」なる。そうなると「力が弱まると抵抗できなくなり、さらなる『過剰労働』を受け入れざるを得なくなる」(p117)という悪循環に陥る。

第4章緑の資本主義というおとぎ話

「現代の資本主義のもう一つの大きな問題、環境危機について考えていきたい」(p130)

ここで再びマルクスの「物質代謝論」に戻る

人間の労働力寿命を問題にしない資本は、自然の寿命を顧慮しない。

「グローバル資本主義の暴走が引き起こした世界的な環境破壊は極めて深刻な状況」

「1990年以降人類が使用した化石燃料の量は、それまで人類が消費してきた量の半分に相当」

「化石燃料の大量消費が気候変動を引き起こしている」

「肉食中心の生活が過剰な森林破壊を引き起こし、生物多様性が失われています」(p131)

マルクスの環境思想

マルクスは、同時代の化学者ユストゥス.フォン.リービッヒの影響を受けた。

リービッヒは「近代農業が、できるだけ多くの収穫(利潤!)を得るために短期間で土壌の養分を奪い去り、しかも土壌養分を補充しないのは”掠奪”行為だと」(p132)批判した。

「リービッヒの掠奪農業論に感銘を受けたマルクスは、この本について非常に丁寧な研究ノートを作成」した。

「『資本論』でも、自然の濫用から生じる土壌汚染がやがて社会の物質的基盤を脅かすようになると警告して」いた。(p133)

「できるだけ早くたくさん儲けたい資本による農業生産は、無茶な連作(毎年同じ作物を作ること)に走ります。しかし、植物が吸い上げた養分を土壌が再び回復するには時間がかかります。」(p134)

☞「その帰結は土壌汚染」「土地は瘦せ細り、収穫は減ってしまう。」(p134)

こうした問題は、林業でも生じて森の再生スピードを無視した伐採により森林荒廃もすすんでいく。

修復不可能な亀裂

「今日でも化石燃料やレアメタルの採掘、むやみなアマゾンの熱帯雨林の破壊という形で、自然からの掠奪は形を変えて続いている」(p135)

資本主義は、19世紀の都市と農村の対立のように、「先進国の放埓な生活は、その代償を途上国や新興国に押し付けている。」

これは先進国が、環境負荷を後進国に押し付ける「外部化」に過ぎず、このことにより問題が見えにくくなっている。

例として

国土の7割が森林の日本は、世界第二の木材輸入国として、安い木材をフィリピン、マレーシア、インドネシアやシベリアから膨大な量輸入。他方では、国内の林業を衰退させることになっている。

☞「資本主義のもとでは、地球環境を破壊させることなしに、もはや生産力をこれ以上発展させること」はできない。「私的所有と利潤追求のもとで掠奪を繰り返すシステムでは、誰のものでもない地球環境を、持続可能な形で管理できなくなっている」(p140)

自然の包摂はとまらない

20世紀に入ると農業の生産性をさらに高めるため、化学肥料や農薬が大量に使われるようになるが、農家はこうした化学肥料や農業を生産する大企業に依存するようになる。

しかし、化学肥料に頼りすぎると土壌の保水力が低下し、疲弊が早まる。また農薬の過剰使用は作物の病気耐性の低下や、農薬耐性を持った雑草を生み出す。

☞こうしてますます多くの肥料や農薬が必要になり、それが新たな矛盾を生む悪循環に。

他方、農業分野でもドローンの利用やセンサー、カメラ、自動制御システム導入など新技術の導入が図られて来ている。さらにはIoT機器で取得したデータの蓄積・分析により栽培に必要な技術・知識・判断の数値化がなされていくだろう。

しかし、こうしたスマート農業を導入するためにはある程度の規模の資本が必要となり、従来の小規模農家は淘汰され、伝統的な知識や経験は解体され、大規模農業への集中が進んでいくことだろう。

☞「農業の工業化によって生産効率が大きく上がり『稼げる』ようになったとしても、それが持続可能なものになるかは別問題」である。

エコロジーへの傾倒

晩年、マルクスはリービッヒやフラース(過剰な森林伐採によって気候変動が起こり、土着の農業と文明が崩壊したことを指摘したドイツの農学者)の研究に注目して膨大な研究ノートを遺したが「マルクスの自然科学研究は、つい最近まで研究すらされずに長年無視されてきた」(p144)

しかし、近年、新MEGA(マルクス・エンゲルス全集)刊行プロジェクトの中で膨大な量の研究ノートが発見された。

リービッヒやフラースらの科学者が、持続可能性の問題を考える中で、資本主義の無限の価値増殖に制約をかけ、より合理的な計画性を基にした生産体制への移行を主張するような議論に刺激を受けて、マルクスは晩年「来るべきポスト資本主義社会の姿を、地球環境の持続可能性の問題とからめて構想しようとして」(p147)いた。

☞いわゆる「環境社会主義(ecosocialism)」である。

「単に人々の経済的平等だけでなく、自然との物質代謝の合理的な管理を目指すのが環境社会主義です。」(p147)

『資本論』に編まれなかった晩年の思想

『資本論』第3巻草稿より

「アソシエートした生産者が、盲目的な力に支配されるように自分たちと自然との物質代謝によって支配されることをやめて、この物質代謝を合理的に規制し、自分たちの共同的な制御のもとに置くということ、つまり最小の力で消費によって、自分たちの人間性に最もふさわしく、最も適合した条件のもとでこの物質代謝を行うこと」(斎藤訳p147)

つまり資本主義社会に代わる新たな社会において重要なのは、「アソシエート」した労働者が、人間と自然との物質代謝を合理的に長期にわたって持続可能な形で制御することが重要ということ。

☞しかし、これらのことをどうやって実現するかは『資本論』には具体的に書かれておらず、来るべき将来の姿については説明が全くない。

その理由としては、『資本論』が未完であり、特に第2巻、第3巻についてはマルクスの死後エンゲルスが膨大な草稿を基に編集したものであること。そのため、晩年のマルクスが格闘していた未解決の論点や新しい問題意識があまり反映されていなかったからだ。

第5章 グッバイ・レーニン!

「富の豊かさを取り戻すために、マルクスは一貫して、資本主義を超えた社会を構想していた」(p152)

富の豊かさを取り戻すコミュニズムとはどのような社会か?

ソ連・中国社会主義論批判

現存する社会主義(ソ連・中国等々)とマルクスのコミュニズムはどう違うのか?

・ソ連や中国では共産党の一党独裁で民主主義が欠如していた

ソ連、特にスターリン独裁下の大粛清 中国での文化大革命や天安門事件

・官僚が特権階級となる仕組み

一般的な理解では、社会主義は所有形態によって定義される――資本主義は私有、社会主義は国有というように。

しかし、「生産手段の国有化は、労働者たちを解放」せず、現実には国有化は「社会全体を見渡すことができる党と官僚ということになり」「資本家の代わりに、官僚たちが生産の意思・決定権を握って」おり「彼らの指令のもとで労働者は働くことになる。」(p161-162)

それは「労働者たちの視点から見れば、資本家と官僚、民営企業と国営企業という違いはあれど、結局、他人の指揮・監督のもとで働かせるという点で大きな違いはない」(p162)

「アメリカなど西側諸国との競争に打ち勝って社会主義を建設するという大義のもとに、官僚は、労働者たちの剰余労働を吸い上げて、新部門への投資を行っていく。この過程を通じて官僚は特権階級になる」(p162)

「要するに、現存した『社会主義国家』とは、資本家にとって代わって、官僚が労働者の剰余価値を搾取していく経済システムに過ぎません。」(p162)

☞経済学者の大谷偵之介は、これを「国家資本主義」と呼んだ。

・中国やベトナム、キューバ、エチオピア等

社会主義を標榜するも非民主的な「開発独裁国家」のもと「国民自身が生活していくのに必要以上の『剰余労働』の成果は官僚たちによって吸い上げられ、工業化を推し進めるために再投資」(p164)されていく。

要するにこれらの国家も「資本家の代わりに党と官僚が経済を牛耳る『国家資本主義』だった」(p165)

国有は「共有」とは限らない

現存「社会主義」において「国有化を推し進めたとしても、労働者は、資本を増やすために過酷な条件で搾取され、市場では大量の商品が貨幣によってやりとりされ続ける」し「さらに官僚の支配によって、民主主義は否定され、国家権力が暴走してしまう。」(p166-167)

「国有化への移行なら政治の力で達成できる」から「経済の問題を、労働者たち自身で変えていくのではなく、国家や政治権力で解決しようとする」(p168)

「マルクスにとって資本主義に抵抗するうえで重要なのは国家権力の奪取や政治体制の変革ではなく、経済の領域でこの物象化の力を抑えていくことなのです。」(p169)それは要するに「商品や貨幣に依存せずとても生きていけるように、日々の選択の余地を広げていくということです。」(p169)

要するに斎藤は、ソ連や中国のような社会主義(国家資本主義?)は、国家権力により上から作った社会主義だから、官僚支配など強権的な社会になった。だから国家権力の奪取による上からの革命ではまずい。それでは官僚支配や独裁等強権的な政治体制に行き着くのだ。故にマルクスが晩年思考したコミュニズムは、協同組合等で脱商品化の領域を広げコモンの領域を広げていく(例えば、ドイツでは医療や教育は一切無料であり、その点脱商品化の領域下の領域が広い)からの変革で“革命”を展望していくべきだといいたいのだろう。

国有化よりアソシエーションが早かった

社会保険制度や年金制度から公共図書館や公共医療等の現代の福祉国家の施策は「その発端にさかのぼれば労働組合、近隣互助組織、協同組合の実践に行き」つく。つまり国家資本主義国と違って、福祉国家の施策は、労働組合、協同組合等のアソシエーションでの実践が先行して実施していたものだ。

これら「物象化の力を抑えるための」社会運動をマルクスはアソシエーションと呼んでいた。

「マルクスが目指していたのは、ソ連のような官僚支配の社会ではなく、人々の自覚的な相互扶助や連帯を基礎とした民主的な社会なのです。(p171)

ボトムアップ型の社会変革へ

マルクスは『共産党宣言』(1848年)の段階では、恐慌をきっかけとして国家権力を奪取し、生産手段を国有化していく「プロレタリアート独裁」を掲げていたが、『資本論』執筆時では、議論の力点が大きく変わり、そのような恐慌待望論は見当たらなくなっていき、革命観も変化していった。

『資本論』のマルクスは労働時間短縮や技能訓練に力点を置いていた。

そこで重視されるのは、資本主義内部でのアソシエーションによる脱商品化の領域拡大等の改良である。

第6章 コミュニズムが不可能だなんて誰が言った?

マルクスは、具体的に将来社会(来るべきコミュニズムの社会)像を描いていないが、晩年の共同体研究からそれを探ることができる。

マルクスの共同体研究

古代ゲルマン民族のマルク共同体やロシアのミール共同体等の研究

これら共同体では「決まった時期に、決まった作物を植える。作付けや収穫は祭りや儀式と結び付けられ、共同体全体の事業として管理されていました。」(p191)「共同体では『富』が一部の人に偏ったり、奪い合いになったりしないように、生産規模や、個人所有できる財産に強い規制をかけていました。」(p192)

「自給自足に近い形で『循環型経済』を実現」(p192)していた。

ミール共同体の評価

「マルクスは、ミールに、西欧社会と比較して『経済的優位性』さえも認めている。」(p192)

「それは、ミールがまさに定常型の共同労働・共同所有を実現していて、そのことが、平等と持続可能性の源泉になっていたから」(p193)

故にマルクスは「西欧が失った平等や持続可能性をいまだに保持している共同体の可能性を高く評価するようになり、コミュニズムの基盤になるとさえ言うのです。」(p193)

『ザスーリチへの手紙』(1881年)の評価

「ヨーロッパでただ1つ、ロシアの共同体は、いまなお、広大な帝国の農村生活の支配的な形態である。土地の共同所有が、それに集団的領有の自然的基盤を提供しており、またその歴史的環境、すなわちそれが資本主義的生産と同時的に存在しているという事情が、大規模に組織された協同労働の物質的諸条件を、すっかりできあがった形でそれに提供している。それゆえ、それはカウディナのくびきの門を通ることなしに、資本主義制度によって作り上げられた肯定的な諸成果を自らのなかに組み入れることができるのである。〔中略〕現在の状態のもとで正常な状態に置かれたあとでは、近代社会が指向している経済制度の直接の出発点となることができ、また自殺することから始めないでも、生まれることができるのである。」(全集19巻408頁)(p194)

☞斎藤の『ザスーリチへの手紙』の解釈

「つまり、資本主義を無理やり導入して共同体を破壊したりする必要はない。そのような外的な強制力なしに、ロシアの共同体は、西欧資本主義の果実をうまく取り込みさえすれば自分たちの力で、コミュニズム(=『近代社会が指向している経済制度』)を打ち立てることができる」(p193)

要するにミールは、その共同体性を基礎として一気にコミュニズムへと至ることができるとマルクスは主張。

パリ・コミューンの経験

1871年のパリ・コミューンの経験を得て、マルクスの認識は変化した。

『共産党宣言』(1848年)執筆時には「革命によって国家権力を奪取して、その力を社会主義のために使えると素朴に考えていた節が」あった。

しかし、コミューンの経験を受けて再販された『共産党宣言』のドイツ語序文では

「パリ・コミューンにおいて得られた実践的経験に照らしてみれば、この綱領は、今日ではところどころ時代おくれになっている。とりわけコミューンは、労働者階級は、できあいの国家機関をそのまま奪いとって、自分自身の目的のために動かすことはできない。〔中略〕ということを説明した。」(全集4巻590-591,村田陽一訳)

☞「パリ・コミューンの経験を踏まえて、真に平等で、民主的な社会を作るためには、国家権力を使う以外の道を試す必要があると、協調されるように」(p205)変化したのだ。

労働者協同組合のポテンシャル

『フランスの内乱』からの引用

「もし協同組合的生産が欺瞞や罠にとどまるべきでないとすれば、もしそれが資本主義システムに取って代わるべきものだとすれば、もし協同組合の連合体が1つの共同計画にもとづいて全国の生産を調整し、こうしてそれを自分の統制のもとにおき、資本主義的生産の宿命である不断の無政府状態と周期的痙攣を終わらせるべきものだとすれば――諸君、これこそは『可能な』コミュニズムでなくてなんであろうか?」(全集17巻319-320頁)(p208)

ここでマルクスが語っている協同組合とは、労働者協同組合である。

労働者協同組合とは一般に「構成員の労働者たちは、自分たちで出資し、共同経営者となります。そうすることで労働者は自分たちで能動的に、民主的な仕方で、生産に関する意思決定を目指します。資本家たちに雇われて、給料をもらうという賃労働の在り方に終わりを告げ、自分たちで主体的に、かつ民主的に会社を経営するようになるわけです。」(p209)

日本では、まだ地域の保育、介護や清掃業などが中心だが、スペインやイタリアでは家電産業、農業、出版業等他部門で事業が展開されており、事業の可能性は無限大。

使用価値経済への大転換のために

「脱商品化を進めて<コモン>を増やし、労働者協同組合や労働組合によって私的労働を制限していく。」(p211)

「人々のニーズを満たすための、使用価値を重視する社会へと転換する」(p211)が必要。

労働組合や様々な共同組合などの活動を通して脱商品化の領域を広げて<コモン>(=共有の財産や共有されたノウハウ、知識等)の領域を拡大する。そして物象化の要因である私的労働を制限していき、人々のために使用価値を重視する社会の実現が斎藤のいう脱成長コミュニズムだろう。

斎藤の考える脱成長コミュニズム社会とは

「・・・依然としていろいろな財やサービスが貨幣を使って商品として交換され続けるし、その限りで、市場は残るでしょう。」「『市民営化』と<コモン>が大きく広がった時の市場の姿は、いまとはその様相を大きく変えているはずです。なぜなら、人々は商品や貨幣だけにすっかり依存するということがなくなっているし、相互扶助が広がることで、利潤獲得を目的とする動機も弱まっていくからです」(p215)

闘いの展望?

「商品化の力を弱めて、人々が参加できる民主主義の領域を経済の領域にも広げよう」とすることが「あらゆるものの『商品化(commodification)』から」、あらゆるものの『コモン化(commonification)』への大転換に向けたコミュニズムの闘いなのです。」(p227)

総括;レポーター評

・もともと「NHK100分de名著」のテキストに加筆したものであるため限界はあるだろう。

・斎藤の問題意識に強引に引き寄せてマルクスを歪めて解釈している。

・斎藤の環境コミュニズム(脱成長コミュニズム)という視点が強調されているということもあるだろうが、例えば物質代謝としての労働の説明や関連して使用価値の説明があるが、そもそも問題であるはずの価値について本質的な説明がなされていない。

資本主義的富の最も基礎的な形態である商品の価値についての本質的な説明がほとんどなされていない。

・またマルクスのコミュニズム観を、資本主義のもとでの協同組合やその他の共同的?実践に解消しかねない内容である。

・当然、闘いの方向も脱商品化等の下からの労働者や市民の活動に解消してしまっている。

2023年11月19日

報告;檀上