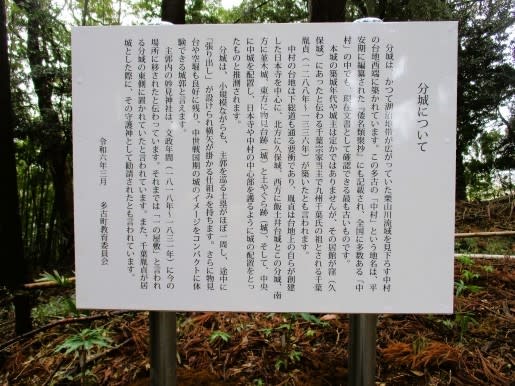

2024年(令和6年)4月7日 標柱と鳥居の間に「説明板」が設置されました。JRバス東関東さんから、多古城郭保存活用会に5枚提供された中の1枚です。 作成は多古町教育委員会によるものです。

石段を上がって鳥居の横に設置されました。

説明板の文章は教育委員会によるものです。

千葉県多古町にある 飯土井城 分城(わけじょう:地元読み)は、太郎兵衛が子供の頃、このあたりで遊んでいたわけですが、なんか妙な地形だなー?と思っていました。自然の形でなくて人口的なものなのか?という疑問を感じていました。

城のことは地域の人も何も話題にしなかったので、つい最近まで城跡だということに気づかなかったくらいです。

こちらの分城の居城から北に900m、千葉胤貞公の居館(生活の拠点)である久保城があります。 胤貞公はその久保城から、こちらの分城に訪れたリ、他の千田の庄の拠点を巡回していたのではないかと推測します。

ときには寺山の妙見の祈願所や、別当坊にも立ち寄り、湖沼を眺めたり、ときには住職と話をしたのでは?と想像します。・・・この寺山は、城の最先端のくぼ地にあったわけで、戦いがあれば、そのど真ん中に巻き込まれる位置で、兵士がついているとはいえ、住職も気が気ではなかったのではないでしょうか?

・分城:千葉県香取郡多古町

道の駅多古あじさい館より 徒歩で 1.1km、車で 1.9km。 (飯土井城から日本寺までは 1km)

※(緊急発表)

今まで妙見神社のある周辺が「城跡」とされていましたが、今回新たに字馬場に「真の居城」の土地が発見されました。 これにより城郭はとても広いものとなりそうです。

妙見神社の北東の字馬場に、居城があったそうです。(町デジタルアーカイブより)

また現地に行くと、広い畑地帯があり、そこにヤダケなどの竹類が塚状に生息しています。 合戦用であったのかどうか、畑の中に不思議な光景で、近くに居城があったと見ることが出来ます。

1.5haの畑内に、竹類がこんもりと生えている。

江戸時代にこの城跡は馬場にされ、多古城主の松平氏が、乗馬に来ていたという。

今後は研究者による、城全体の解明に期待をしますが、地元でこれまでに作成をして来た案内表示も、修正が必要になるかと思います。

まあ、今後も妙見神社付近が分城の一部であることはかわりません。

(分城への行き方)

多古町は線路はないので、まずは 「道の駅たこ」 を目指して来て頂きたい。

自動車は、あじさい公園駐車場が、堤防沿いに3カ所ありますので、それを利用して下さい。

道の駅から栗山川の上流500mのところに「あじさいばし」があるので、この橋を渡って下さい。(自動車は通れません)

※(西谷からの畑道は道路の整備や、駐車場の整備がされていないのですが、すぐそばに見晴らしの丘公園が建設予定なので、駐車場や駐輪場が完成したら、そこを利用して下さい。 城跡や妙見神社に隣接しているので双方向的に散策が出来ます。1~2年後に完成予定)

川を渡って高田集落に向かっていくと、理容店と牛舎が目印となる神社入口から(案内板あり)参道を進み、右手の石段を上ると、妙見神社と 分城跡を示す白い標柱(町教育委員会が認めたもの)があります。 (左手の堀切・作馬道を通っても城址です)

(内容)

・飯土井城跡(分城跡)

千葉胤貞の居館は窪にあったと伝わっていますが、胤貞は防衛拠点として飯土井城と大嶋城を築いたと伝えられています。 境内を囲むように土塁と空堀が廻り、社殿裏の空堀を超えると物見台と思われる高い小丘があります。

高田集落を真下に臨み、栗山川の流れ、多古の町並み、多古城跡、志摩城跡、さらに横芝光町の笹本城跡まで見渡せる台地の突端にあります。

分城 中城 久保城 並木城の位置関係と、それぞれの役割。

久保城は居館ということで、現代で言えば殿がお休みになる「県知事公舎」、そして飯土井城は日中の会議や執務を行う「県庁庁舎」で「県警本部」も備えていた、といったところでしょうか。

分城(ぶんじょう、わけじょう) 地元では ”わけじょう”と読んでいます。

わけじょうの意味は= 検索などで見ると、建物(お城)を建てるときに、別の仮住まいを作ったりしますが、それを分城と言っていたようで、こちらでは久保城を作る前に、前線基地の分城を作って、殿もたびたび通ってきていたのではないか。

あるいは久保城と分城を、行ったり来たりするので、分店、分城といった呼び方をしたのか。 だから分城に胤貞の留守を守る店長役はいたと思いますが、オーナー的な胤貞公は久保城から出勤してきたのだろうと、私は思っています。 (だから城主は不明という言い方もされるのではないだろうか)

・妙見神社

胤貞が守護神として勧請したものと言われています。

「社には「巨栄山徳成寺開基 飯土井城城主 千葉大隈守胤貞公 御徳院殿日叡大居士 建武三年(1336年)11月29日遷化」と記された位牌がある」 という記述がよくありまして、皆さん、この昭和初期の区長報告の文をネットにも載せられるのですが・・・(社の中なので、皆さん確認していないと思います)

位牌そのものは、老朽化のためその後どこかに収められたのか、あるいは処分がされたのか、現在は不明です。 ですのでアップするのなら「かつて位牌があったようである」ぐらいにして欲しいです。 (字が消えている板碑があるのですが、木自体は昭和の物で、「飯土井城城主・・・・」という記述も何も見えないので、位牌がありますとは言えない) まあ、作ったとすれば徳成寺が作ったものなのでしょう。

神社境内の石灯篭には、「文政」という元号が刻まれていて、5~6世代前の 先祖の名前が見られます。(今から200年くらい前の集落移転者たちが奉納して祝ったのでしょう)

神社は当初、守護神として別当坊にあったが、一度、「寺山」と「一の屋敷」との間に移転し(徳成寺移転のためか?)、そして集落移転により、さらに現在の神社の場所に移ったそうです。

文化~文政の頃に集落が、台地から水田の方に移転してきて、その時に、現在の妙見神社の位置に 建て替えたか、あるいは、村の旧家であった依知川氏の氏神であったのを譲り受けたのか、今は高田の産土神として管理されている。

に移ったそうです。

・寺山

寺山には真言宗のお寺があって千葉胤貞の祈願所であったが、千葉胤貞と住職は、日祐上人の教化を受け日蓮宗に改宗、寺も日祐に献じた。 また胤貞は、妙見神を勧請して、別当坊の徳成寺を開基した。 最初の住職が日祐と言われている。(徳成寺の記録では日祐が開基としている)

(地域での伝聞)

700年前、城があったと言われており、現在畑になっているところに 「一の屋敷」 「二の屋敷」 という呼び名があったと伝えられています。 現在の神社部分のみの単郭と思われがちですが、西谷の馬場に居城があったと町のデジタルアーカイブに記述されています。

「約一町五反歩ほどのところで、江戸時代に多古領主松平氏がそこを馬場としたともいわれている。南中字飯土井台一九五六と、同一九七四番地がその場所である。」

そして、今からおよそ200年前(文政のころ)に、台地にいた高田集落の 祖先が、下の湿地の岸辺であった現在の高田に移転した。つまり、並木城と異なり、分城にはふもとに城下町はなかったようである。

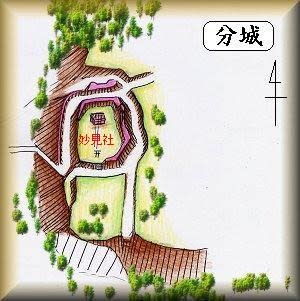

(鳥瞰図)

余湖さんのHPより借用 http://mizuki.my.coocan.jp/yogokun/takomati.htm#bun

余湖さんのページへ

分城の説明は、

・余湖さんのHP

・多古城郭保存活用会のHP

・分城の御城印の説明書き(道の駅 多古あじさい館 で販売)

・多古町の歴史パンフレット(多古町ぶらり散歩)

・多古町歴史アーカイブ

にもにもありますので、参考にしてください。

なお、余湖さんのページに、分城についての地元の解釈と説明を、掲載していただいてます。 地元の言い伝えの部分もご覧ください。

(写真)

城址・神社入口 作馬道 神社石段1~2(空堀利用か) 社殿

教育委員会で設置した標柱(城址・神社)と 説明板。 石段の上、鳥居の左横に設置

物見台に通じる通路(台風後の重機作業でできた)と、 神社脇の物見台・神社の屋根より高い

空堀と 土塁。 台風により倒木あり(神社は集落管理で伐採したが、城郭は管理者不明で、費用が出なかった)

畑側に出ると、電波塔が見える。 その手前の土地に、一の屋敷・二の屋敷といわれた土地があり、古代の人間も住んでいたもよう。 その住居を囲むかのような、大きな畝状の地形もみられる。

神社の石燈籠に「文政」と刻まれている

社はもともとは別当坊の徳成寺に祈祷所があったようですが、(徳成寺の移転にともなってか)その後、寺山と一の屋敷の間に、一度移動したと言われています。(お寺は火事により芝地区に移転したという説と、周辺に家が少なくなって芝に移転したという説があります)

その後、高田集落が下に形成されると、城の砦部分の現在地に神社が再移転して設置されたといわれている。

ともかく、城の位置などについては、今後、歴史家の方に解明してもらいたいと思います。

神社から、昔は湖沼・湿地であった栗山川流域を望む(多古城や、志摩城が望める)

お城の時代には、物見台や切岸から、このようなエリアを見て、船戦(いくさ)の監視をしていたのでしょうか? そのころは、もっと印旛沼のようだったのでしょうか。当時の様子をドローンで見てみたいものです。

追加) 並木城との対比

並木城は、物流・貿易的なことがあって、当時から城下に集落を構えていたようです。 だが、分城では、城下町はなかったようです。 久保城にも近く、防衛拠点なので人の出入りは出来るだけ避けたのか。

分城付近の湖沼であった部分は、水田の土を掘ると、黒っぽい「けと」(葦などの植物の分解されたものが堆積した土)がずっと下まで続いていて、かなり水深の深い地帯でなかったかと思われます。 だから船だと、竿が効かなかったかもしれません。(推測ですが)

水田のパイプライン工事で、田を掘ったところ。 青黒い土がずっと下まで続いている。

一方、船戸があった並木城の方は、土を掘ると30cmくらいは茶色の土で、その下は黒い色の土が30cmくらい続き、そして、その下はまた茶色の土に戻る、サンドイッチ形式です。

だから、並木の方が水深が浅かったのではないかと推測します。 そのため、借当川から水運で荷物を運ぶのに適していたのではないでしょうか?(川にも近いし) 城の初期に城下町も作ったのも、貨物の搬入・加工・搬出の面もあるでしょうが、地盤がしっかりしていたとか、そんな関係もあったのではないかと想像します。

道の駅あじさい館の記述では、5,000年前このへんは海で、その後、土が隆起して湖沼・湿原となったそうです。 その歴史が土に現れ、現在にも影響が見られます。