裏切り者が開き、

裏切り者で終わった因果な城?

名島城跡

16世紀中期(戦国時代後期?)築城

こんにちは。

久々のミステリーハンター・Gです。

今回も秀吉絡みの話が続きます。

先述の通り、1586年(安土桃山時代中期)、秀吉は九州を平定し、筑前国を小早川隆景(こばやかわたかかげ)に与えました。

小早川隆景といえば、毛利三兄弟の三男で、次男・吉川元春(きっかわもとはる)とともに毛利両川の一人です。

秀吉の中国攻めの際には秘密裏に秀吉と和睦交渉を行ない、本能寺の変の直後、中国大返しの際には吉川元春に秀吉追撃を思いとどまらせたと言われています。

(ちなみに秀吉vs毛利対峙中の本能寺の変の報せについては、一般には秀吉が先に掴んで毛利を出し抜いたといわれてますが、私は根拠なく秋山駿『信長』の両軍同時に掴んでいた説を支持します)

筋を通す男だとも言えますが、事に及んでは周到に手を回しておく、抜かりない人物だったようです。

小早川隆景が筑前で居城とした名島城は、もともと立花山城の出城として、大友宗麟を2度裏切った立花鑑載(たちばなあきとし)が築城したものだそうで、三方を海に囲まれている(現在は埋め立てられて住宅地になっているが、当時は博多湾に突き出た岬のようになっていたらしい)ため水軍自慢の隆景がこの地を選んだとも、秀吉の指示があったとも言われています。

| かつて名島城の三の丸のあったあたりには「三の丸団地」というのがあるので、それと名島神社、本丸跡などの位置関係を名島城古図(左/現在は公園の案内板に掲示してある)と見比べてテキトーに作った名島城配置想像図。 2015.9.3追記 こちらのサイト「Y氏は暇人」に、古地図と現在の地形を丁寧に比較したものがありました。ぜひご参考に。 |

1592年(安土桃山時代後期)から始まった朝鮮出兵(文禄・慶長の役)の際には、名護屋城へ赴く秀吉が淀殿を伴い数日滞在したといいますから、さぞかし豪奢な部屋も設けられたことでしょう。

ちなみに秀吉が名護屋城に向け進んだ道は太閤道と呼ばれてますね(他にも九州征伐のときの道などいろいろあるらしいが)。

私の知ってるところでは筥崎宮の方から聖福寺西門あたりの西門橋を渡り、姪浜住吉神社のあたりを通って西の方へと、唐津街道あたりをうろちょろしながら続いているようです。

|

| 太閤道の聖福寺西門近く、「富士見坂」。坂の先に糸島富士の通称をもつ可也山を望めることからそう呼ばれていたそうな(本当に見えるんかいな?)。右は坂の途中にある葛城地蔵・将軍地蔵の入口(鍵が閉まってて中には入れなかった) |

| 二丈の太閤道沿いにある深江神社。由緒書きによると、文禄の役の1592年、秀吉が深江神社を訪れた際に秀頼誕生の報を受け、喜んだ秀吉は小早川隆景に神社の再興を命じたのだとか。私が訪ねたときも再興?の真っ最中。本殿左手には「太閤お茶会跡」という木碑(というのか?)もある。 |

| そういや筥崎宮の楼門も1594年、隆景の寄進によるものでしたねえ。これも秀吉の指示があったのかな? |

さて、文禄の役で隆景は立花宗茂、高橋直次らとともに、碧蹄館(へきていかん)の戦いで明の援軍による反撃を阻止するなど戦功を上げています。

ちなみに立花宗茂は立花姓を継いではいますが、前述の裏切り者・立花鑑載と血の繋がりはなく、さらに高橋直次とは実の兄弟(高橋紹運の子)という、複雑な関係です。

文禄の役が終了すると、隆景は1594年、秀吉の養子の秀秋(慶長の役までは秀俊。秀吉の正室・寧々(ねね)の兄の五男で秀吉から見ると義理の甥)を養子に押し付けられ(これまた複雑やな)、翌年には秀秋に家督を譲って本拠地・三原(広島県)にとっとと引き上げています。

三原をそのままに筑前を与えられたというのもありますが、あまり筑前には執着がなかったのかもしれませんね。

秀秋の方はと言えば、現代ではすこぶる評判の悪い武将ですが、なにせ坊ちゃん育ち(だと思う)の上、家督を継いだのが14歳ですからねえ。

1597年、慶長の役では元帥として朝鮮に渡ってますが、老人・子どもなどの非戦闘員を虐殺したとかで秀吉の勘気を被り、朝鮮から帰国させられ、越前に転封させられています。

それによって筑前は天領となり、石田三成が代官を務めたそうですが、1599年に秀吉が亡くなると、秀秋は筑前へ返り咲き。

筑前に戻った秀秋は、農民保護に務めたらしいですが、間もなく関ヶ原の戦いが起こり、例の煮え切らない裏切り行為で自らの評判を奈落の底に突き落とします。

秀吉子飼の武将も数多く東軍についてるんですから、決然とした裏切りならそこまで評判を落とすこともなかったんでしょうが、何せこの時点でもまだ20歳ですからねえ(と言っても当時なら十分大人か?)。

戦後、秀秋は加増・転封ということで岡山に移り、筑前にはいよいよ「福岡」の生みの親・黒田長政が入ります。

チャラチャチャ~

<CM>

名島城本丸跡(天守台?)は、名島神社の左手奥から上ったところにあります。

現在、「名島城址公園」として整備中のようで、私が行ったときには、芝生公園にはなってましたが、案内板には何も書かれてない状態でした。

2013.6.8追記

公園が完成していたので、一部写真を追加・差し替えしました。

| 名島城址公園にある「名島城跡」の碑。 |

| 整備後は案内板が調えられて、東屋もできていた。 |

| 名島城の遺構は“名島引け”(福岡城建設の際に建物も石垣も持っていかれた)で残っていないと考えられていたが、その後の調査で石垣の跡が見つかっている |

| 名島城址公園の隅っこにある隅櫓(すみやぐら)跡。北西部に突き出した曲輪(くるわ=城の周囲の囲い)の上に築かれた櫓だとのこと。向こうには妙見島(後述)の跡が見える。 |

| 福岡城址にある名島門はもともと名島城の脇門で、黒田長政家臣の林掃部とかに与えられ、邸宅の門となっていたらしい(当時からここにあった訳ではない)。 |

| こちらは崇福寺の唐門となった名島城の城門。 |

名島神社の社務所のおじいちゃんによると、もとは頂上に神社があったんだけど、築城で下に降ろされたんだろうとのこと。

おじいちゃん、始めは無難に名島城の話などしていたのですが、「『なじま』の“な”は何だと思います?」とおもむろに謎掛けをしてきました。

「神功皇后が三韓への出陣の際に兵に名乗らせた島という説もあるんですが(私はそんな説も知りませんでしたが)、奴国の“奴”、那の津の“那”、同じでしょう?」と、何やら話したげ。

「そうですねえ」と律儀に興味を示すと、おじいちゃん、ここいらの徐福伝説を話し始めました。

この話を聞くまで徐福なんて、なんか名前は聞いたことあるなあ、くらいだったのですが、調べてみると、中国の秦の時代(BC3世紀頃。日本は弥生時代)の人で、不老不死の薬を求めて日本に渡ってきたとかで、日本各地に伝説が残っているらしい。

おじいちゃんによると、徐福さんは佐賀神崎(だっけ?)経由で奴国に来て、奴国王のために名島にお城を建ててやったのだとか。

その際、名島城の三の丸にあたるところに自分用のお城を建てて、下宮と呼ばれていたそうです。

さらには、徐福さんは実はユダヤ人で、日本語にはユダヤ語と共通する言葉がたくさんあるとか、伊勢神宮にはダビデの星(三角形を二つ重ねた六角形みたいな星)があるとか(あるんですか?)、話が発展してきて、まあ、面白くはあったのですが、このまま続けては名島城址公園に行く前に日が暮れてしまいそうだったので、「じゃあ、そろそろ(名島城址公園に)登ってきますので…」と無理矢理話を切り上げて、城跡に行ってきたのでした。

| 海側にある名島神社の鳥居。潮風にさらされてるからか、なんだかおどろおどろしい様相を呈している。 |

| 石段の上にある名島神社の拝殿。上の鳥居の周りに参拝者用の駐車場があるが、実はこの裏にも駐車場はあるので、障害者の方にはこちらがおすすめ(ただし、入口が分かりにくい)。駐車料金は1日500円。おじいちゃんが見回りに来るので、無断駐車はできません。 |

| 追記 拝殿がきれいになってました。 |

ところで神功皇后といえば、名島神社の下の浜にも「帆柱石」と「縁の石」という神功皇后ゆかりのものがあります。

| 神功皇后が三韓征伐に乗った船の帆柱が化石になったという言い伝えがある名島帆柱石。もちろん、この話は単なる伝説で、実際は3500万年くらい前の珪化木(けいかぼく)の化石。だいたい火山の近くでもないのに2000年も経ってない木が化石になるかいっっっ! 神功皇后の帆柱石は名島以外にもいくつかあるけど、みんなこの類いだと思う。 |

| コンクリートの堤防をくりぬいたように砂地が出ているこちらは妊娠中の神功皇后が腰掛けたという縁の石。安産祈願のほか、「縁遠き子女が祈れば良縁にめぐり合う」と云われているそうな。 |

【追記】

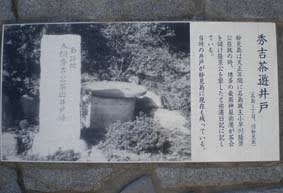

秀吉は名島城の沖にあった風光明媚な妙見島でたびたび茶会をしていたという話は聞いていたんですが、先日(2011年2月)ようやくその茶会に使ったという井戸の跡を発見しました。

| 名島の妙見通りにある秀吉茶遊井戸を紹介するパネル。「残っている」とは書いてあるが、どこにあるのかはさっぱり分からない。 |

| 今では埋め立てで陸続きになった妙見島(みなと100年公園より) |

| 見つけた!「名跡(?)太閤秀吉公茶遊井…」と書いてある。でも、なんか情けない状態になってるぞ…。 |

見つけたところはマンションの駐車場のフェンスの向こう。

考えてみたら、場所が明記してなかったのは、今では私有地の中なので、勝手に入られたら困るからだったのかもしれないなあ(入っちゃったけど)。

良い子のみなさんは、勝手に入らないようにしてください。

【さらに追記】

名島城古図をみたら左上に「妙見崎」とあったから、もしかしたら砂州でつながっていたのかも。

名島城跡

大きな地図で見る

大きな地図で見る福岡市東区名島1

駐車場:名島神社に参拝者用有料駐車場あり(1日500円)

深江神社

大きな地図で見る

大きな地図で見る糸島市二丈深江853

(つづく)

←ひとつ前へ--CONTENTSへ