製作ネタが続きます。本日は前回お伝えした通り、ダミーロードの自作結果の報告です。

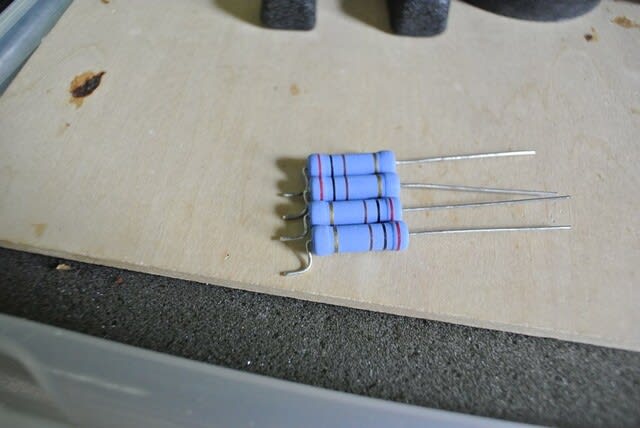

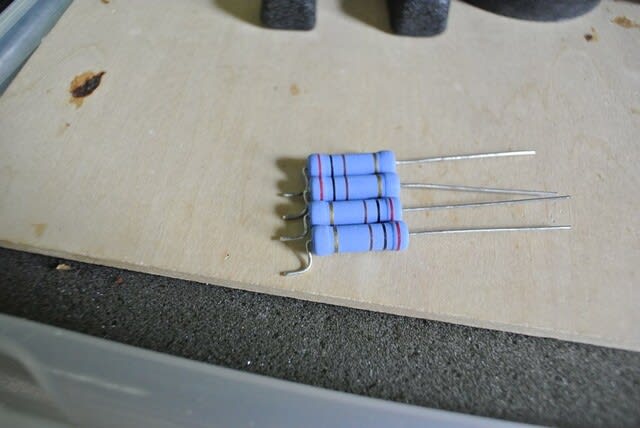

情報元はこれもネット上のものですので、詳細は省略しますが、200Ω(5W)の酸化金属被膜抵抗を4個並列につないで50Ωにしてコネクタに接続させるパターンです。

①余った銅張積層板(生カット基板)があったので、1.8㎝四方に切り出したものに穴をあけて、BNCコネクタと接続するタイプのもの

②基板は使わず、M型コネクタに同軸をつないで、それに抵抗を接続するタイプのもの

の2種類を制作しました。

製作自体は、基板の切り出しと穴あけ、抵抗の足の長さ合わせ、同軸の皮むき、はんだづけくらいなので簡単に出来上がります。

出来上がったものを無線機とSWR&PWR計につないでテストしてみると、SWRはHFからVUまでだいたい1.2位でした。BNCのものもM型のものも一緒だったのでもともとこんなものなのでしょうか。それとも抵抗器やコネクタの質や接続の仕方に何か原因があるのでしょうかね?ちょっと私にはわかりませんが、とりあえず手軽に計測を、というときには気兼ねなく使えるかと思います。

私の場合だと手持ちの無線機の出力傾向を見たり、同軸の性能を確かめてみたり、アンテナのSWRを確かめたり、といろいろ使えそうです。いままで使っていた市販品の代わりに出番を増やすこともあるかもしれません。自作のものには愛着が湧きますね。

計算上は20Wまで使えるはずなのですが、それは怖いのでやめておきます。多分大丈夫だとはおもうのですが・・・最近修理や製作ばかりで忙しいので・・・(笑)

話が変わりますが、このFT817(初代無印)を使ってテストしていた時に、なんとファイナルが飛んでいることがわかりました。設定でどのレベルに変えても0.5Wしか出力されません。これFT817の得意技なのですよね。この修理を経験される方が結構多いようです。ずいぶん昔にも同じことがありました。その時はメーカーに修理を依頼して、ファイナルのトランジスタを交換してもらって結構な修理代がかかったことを思い出しました。

メーカーでは初代のFT817は現在修理を受け付けていないそうです。正直全然使用していないので、直すこともないか、とも思ったのですが、ネットで調べてみると自分で治せそうな情報がいくつか見つかりました。近所のパーツショップで交換部品がまだ入手可能だったのでさっそく手配しまして、自分で直してみることにしました。

ダメ元、というやつですので動かなくなっても悔いはない!と言い聞かせて挑戦してみます。でも昭和の人間なので、やっぱりただのガラクタになるのは悔やまれます。なんとか直したいものです。!(^^)!

情報元はこれもネット上のものですので、詳細は省略しますが、200Ω(5W)の酸化金属被膜抵抗を4個並列につないで50Ωにしてコネクタに接続させるパターンです。

①余った銅張積層板(生カット基板)があったので、1.8㎝四方に切り出したものに穴をあけて、BNCコネクタと接続するタイプのもの

②基板は使わず、M型コネクタに同軸をつないで、それに抵抗を接続するタイプのもの

の2種類を制作しました。

製作自体は、基板の切り出しと穴あけ、抵抗の足の長さ合わせ、同軸の皮むき、はんだづけくらいなので簡単に出来上がります。

出来上がったものを無線機とSWR&PWR計につないでテストしてみると、SWRはHFからVUまでだいたい1.2位でした。BNCのものもM型のものも一緒だったのでもともとこんなものなのでしょうか。それとも抵抗器やコネクタの質や接続の仕方に何か原因があるのでしょうかね?ちょっと私にはわかりませんが、とりあえず手軽に計測を、というときには気兼ねなく使えるかと思います。

私の場合だと手持ちの無線機の出力傾向を見たり、同軸の性能を確かめてみたり、アンテナのSWRを確かめたり、といろいろ使えそうです。いままで使っていた市販品の代わりに出番を増やすこともあるかもしれません。自作のものには愛着が湧きますね。

計算上は20Wまで使えるはずなのですが、それは怖いのでやめておきます。多分大丈夫だとはおもうのですが・・・最近修理や製作ばかりで忙しいので・・・(笑)

話が変わりますが、このFT817(初代無印)を使ってテストしていた時に、なんとファイナルが飛んでいることがわかりました。設定でどのレベルに変えても0.5Wしか出力されません。これFT817の得意技なのですよね。この修理を経験される方が結構多いようです。ずいぶん昔にも同じことがありました。その時はメーカーに修理を依頼して、ファイナルのトランジスタを交換してもらって結構な修理代がかかったことを思い出しました。

メーカーでは初代のFT817は現在修理を受け付けていないそうです。正直全然使用していないので、直すこともないか、とも思ったのですが、ネットで調べてみると自分で治せそうな情報がいくつか見つかりました。近所のパーツショップで交換部品がまだ入手可能だったのでさっそく手配しまして、自分で直してみることにしました。

ダメ元、というやつですので動かなくなっても悔いはない!と言い聞かせて挑戦してみます。でも昭和の人間なので、やっぱりただのガラクタになるのは悔やまれます。なんとか直したいものです。!(^^)!