(鼻曲山の岩場)

4ヶ月ぶりの山歩き。いきなりハードな所は行きにくい。そこで前回下ヶ戸薬師から見えた鼻曲山を歩いてみることにした。8年前に歩いたときは顔振峠から大高取山へと抜けたので、今回は毛呂駅から天ヶ平を経て鼻曲山に登り、帰りは顔振峠まで出て、育代山を下ることにする。途中時間に余裕があれば、諏訪神社から諏訪越沢を下って岩屋の滝と越辺川(おっぺがわ)源流へも寄ってみたい。

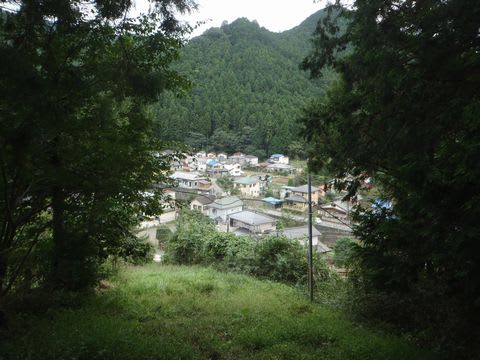

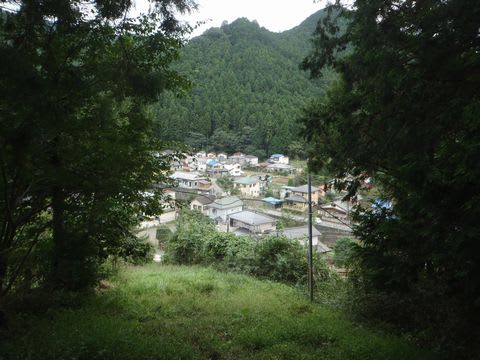

朝7時前に毛呂駅に降り立つ。この駅は何度も通過したことはあったが、降りるのは今日が初めてだ。八高線の車内からも見える県立医科大学の大きな建物が駅前の通りの奥に聳えている。医科大の交差点を右折し、さらに郵便局のある交差点を左に入る。医科大があることもあってか、意外と住宅が建て込んでいて賑わいがある。分岐を右に行き、橋を渡ると農村風景へと変わる。今渡った川は「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)によると阿諏訪川というそうだ。どうやら獅子ヶ滝辺りから発しているらしい。畑の側を歩いていくと右手にこんもりとした丘が見える。三角点が置かれている高福寺山だ。麓にある高福寺から登れそうだが、西へ縦走路が延びているかがわからないので、今回はパス。正面を遠望すると山の中腹に集落が見える。おそらく桂木地区であろう。高福寺を示す道標にしたがって分岐を右に入り、川を渡る。この川は毛呂川で、川岸には桜が植えられ、並木となっている。

(県立医科大学)

(高福寺山を望む)

(鞍部の辺りが桂木地区)

(蕎麦畑 そういえば所沢も花が見頃になっていた)

(毛呂川)

川沿いに進んでいくと道は砂利となり、舗装路は北へと延びていく。そのまま舗装路を進むと左手に台形状に盛り上がった山が見えてくる。コンパスで方向を確かめると午頭山らしい。麓から登ることができるらしいが、果たして登る機会がやってくることはあるのだろうか。舗装路は左にカーブしていくが、右手に見える空地の中に道標が立っている。ここから山道と入っていくことができそうだ。竹の茂る林に入るとすぐに稲荷神社がある。幟は立っているのだが、どうも手入れがされていない感じがする。枝の散乱した石段を上がって今日一日の安全をお祈りする。

(午頭山)

(ここが入口 入ってすぐの所に稲荷神社がある)

(稲荷神社の祠)

いよいよ本格的に山道に入る。流石に道標が完備されているだけのことはあり、広い踏み跡が緩やかな斜面を登っていく。尾根を乗り越す辺りに東の小ピークへの細い踏み跡があるが、そこはパスすると越生市街を示す道標の立つ分岐だ。桂木観音を示すほうへ入り、細い踏み跡を進む。檜が植えられた小道は緩やかで歩きやすい。ただ今日はとにかく蜘蛛の巣だらけで最近歩いた人は少ないのかもしれない。左手にフェンスが現れるとキャンプ場が見えてくる。ゆうパークおごせのキャンプ場だ。連休最終日とあってか朝から利用者の姿も見える。

(越生市街地との分岐 こうした形式の道標が各所にある)

(整備された道 小道なので蜘蛛の巣が多いのが難点)

(ゆうパークおごせのキャンプ場)

キャンプ場を過ぎると右手に広い伐採地が見える。ロープが張ってあり、近寄れないが見晴らしは良さそうだ。やや急な斜面を登りきり、ゆうパークおごせからの道を合わさる辺りに先ほどの伐採地の答えがあった。スカイパーク毛呂山のパラグライダー場となっていたのだ。今日はまだ利用者がいないので、ロープ際まで近寄り伐採地上から下界を眺める。谷地形を利用した斜面なので展望はそれほど広くない。パラグライダーで飛び上がったらもっと良い景色なのだろう。パラグライダー場を過ぎ、広い尾根を進んでいると前からオジサンがやってくる。「桂木観音までなの?」と聞かれたので、一応「そうです」と答えておいた。手ぶらだったので、地元の人なのだろう。

(伐採地 午頭山の頭も見える)

(パラグライダー場からの眺め)

右手に檜に覆われた平らな尾根が見えてくると天ヶ平(220)に着く。文字通りの平たい山頂で、北側は雑木林になっている。蜘蛛の巣さえなければのんびりと休憩するのに良い所だろう。天ヶ平から少し下った鞍部に下り立つと六角ベン地と書かれた道標がある。登山詳細図によると北に延びる尾根から西へ入った所にあるようだ。大高取山を歩く機会があれば今度寄ってみようか。鞍部から縦走路は尾根を巻いていくが、尾根上にも踏み跡があるのでそちらに入る。途中石造りの祠がある。登山詳細図によると三石権現というらしい。登りきった所は雨堤(240)というピークだ。単なる尾根の一部といった感じで天ヶ平よりも特徴はない。

(天ヶ平)

(左手の木の根元に三石権現の祠)

(雨堤)

雨堤から鞍部を挟んだ次の小ピークは北東側が開けていて越生市街地の眺めが良い。先ほどのグライダー場といい、思ったよりも展望が得られる所は多い。小ピークを過ぎればあとはフラットな道が続く。小ピークを北から巻くと道標の林立する七曲峠だ。前回歩いた桂木観音へわざわざ寄る必要もないので、今回は峠道を南へ下って桂木地区へと出る。峠道は斜面を横切るように進むので、傾斜が緩く歩きやすい。昔から使われている道なのではないだろうか。柚子の木の側を行くようになれば民家脇の舗装路に出る。ここからしばらく舗装路を歩く。東斜面につくられた桂木の集落は陽の光が降り注いで明るい雰囲気に満ちている。

(雨堤より一つ西にあるピーク)

(小ピークからの眺め)

(七曲峠)

(緩やかな傾斜の峠道で歩きやすい)

(桂木地区にあったアジサイ 狂い咲きしているのだろうか?)

民家の庭を過ぎると道標が立ち、毛呂山市街と桂木観音を指し示している。桂木峠・鼻曲山へは桂木観音方面に入る。庭の中につくられた小道を行くと杉檜に覆われた桂木峠に着く。4か月前に来たばかりだから雰囲気に変わりはない。緩やかな小道を上がると狐の像を従えた石造りの祠がある。8年前に訪れたときは記憶に残っていないので、比較的新しいものなのだろう。桂木峠と天望峠の間には上ノ山があるが、縦走路は巻いていってしまう。寄ってみようかとも思ったが、藪に覆われていたので見送ることにした。道路が左下に見え隠れするようになると舗装路が乗り越す天望峠に下り立つ。名前とは裏腹に樹木に囲まれた見晴らしの無い峠である。

(民家の庭先を進む)

(桂木峠)

(稲荷神社の祠だろうか?)

(上ノ山を巻いていく)

(天望峠)

天望峠から先はやや急な斜面だが、道が大きくジグザグを描いていくので歩きやすい。この辺りは8年前のことが全く記憶に残っていない。細長い小ピークを越えて鞍部へ下ると道標が立つ。マジックで鼻曲のコルと書かれており、登山詳細図には旧天望峠と書かれている所だ。鞍部からの登り返しは今日の行程では斜面が急な所だ。しかし急坂もすぐに終わり、緩やかな尾根を進むと四等三角点(基準点名 中在家)が埋設されたピーク(368.3)に着く。登山詳細図には天望と書かれている。遠くから見た場合には特徴のある山容なのかもしれないが、実際に歩いてみると三角点がなければ尾根の一部にしか思われないほどに地味な所だ。

(天望峠から急斜面を登りきるとフラットな尾根が続く)

(鼻曲のコル)

(四等三角点のピーク)

天望から先はしばらく杉檜に覆われたフラットな尾根が続く。歩きやすいが、単調な感じは否めない。やや面白味に欠けるかなと思っていると不意に前方が明るく開けてきた。どうやら送電鉄塔が建っているらしい。地形図には記載がないのだが、登山詳細図には222号とだけ書かれている。鉄塔下にやって来ると北西側が開けており、山々を望む丘と書かれた標柱が立っている。近くにはベンチも設けてあり、ずっと歩き通しだったので少し休憩を取っていくことにした。眼前に見えている山々は見慣れないものばかりで、コンパスで山座同定してみると大平山や傘杉峠、熊野嶽などが呼称の内にあるようだ。のんびりとお茶を飲んでいると来し方からトレイルランナーがやって来た。こちらを一瞥しただけで先へと行ってしまった。でもこの先の蜘蛛の巣を払っていってくれる有り難い存在である。

(西上武幹線222号鉄塔 山々を望む丘と名付けられている)

(鉄塔下からの眺め 中央の右側が急斜面となっている山が大平山)

鉄塔から鼻曲山へは急坂が二か所ある。最初の坂は細い尾根の最後にあり、大して苦労をせずに登れてしまう。フラットな尾根を行くと山頂直下の急坂が待ち受ける。ロープが掛かるほどの急斜面で標高差も50メートルある。ただ登る分にはロープを使う必要は無いだろう。ここを登りきれば標柱や私製の山名標識が掛けられた鼻曲山(447.3)の頂上に出る。一見狭い山頂だが、本来は細長い尾根全体を一つの山頂と見るべきなのだろう。標識のあるピークから一つ先に進むと大平山などが見える平場がある。どうもこちらのほうが高いような気がするのだが…。このささやかな展望地を過ぎると岩場の連続となる。以前は逆方向から来たので、山頂手前の岩場に面食らったものである。しかも雪が積もった後の山行だったため、岩場の通過に緊張を強いられたのをよく覚えている。今日は雪がないものの、それなりに緊張する状況ではある。特に山頂から一旦下ってフラットな尾根を進んだ後に現れる幕岩と呼ばれる岩場は両端が切れ落ちていて高度感がある。ロープが掛かっているのもむべなるかなというところか。

(最初の急坂 上部は木の根っこだらけである)

(鼻曲山直下の急斜面 トラロープあり)

(鼻曲山頂上)

(一つ南にある見晴らしを得られるピーク こちらのほうが山頂らしい雰囲気がある)

(見晴らしからの眺め)

(鼻曲山の岩場)

(岩場を下ると一旦フラットな道に)

(幕岩)

幕岩を越えれば貝立場までは気持ちの良い小道が続く。鞍部から少し登り返した所が貝立場だ。登山詳細図では笹郷峠と紹介されている。明治の地形図には道形はないが、昭和初期の地形図には笹郷と阿諏訪をつなぐ峠道が描かれており、古くから使われていたものと推測される。貝立場から一本杉峠への尾根道からは東側の展望が所々開ける。昭和初期の地形図では一本杉峠から貝立場の東にある滝入峠に直接道はつながっていたようだが、ここは尾根伝いのほうが歩きやすかったのではないだろうか。一本杉峠へ差し掛かると傾斜は急になるが、道はジグザグを描きながら登っていく。この道のつくりも古の峠道の雰囲気を残している。登りきった一本杉峠(490)には大木が立つ。以前歩いたときにこの木は檜ではないかと書いたのだが、下に落ちている葉や樹皮などを見ると杉のような感じもする。いずれにせよ峠の名の由来となった杉ではないことは確からしい。

(越生や毛呂山は整備された小道が多いように感じる)

(貝立場)

(一本杉峠への途中では所々展望が開ける所も)

(一本杉峠 大木は杉だろうか…)

一本杉峠の先にある分岐を林道笹郷線方面に入る。尾根を緩く下ると舗装路が上がってくる林道笹郷線に出る。向かいの尾根に上がると越上山・諏訪神社へと続く整備の行き届いた道が延びる。基本的には尾根の南側を、小ピークを巻きながら進んでいく。踏み跡が広く、高麗川左岸の尾根の中では小瀬名富士から物見山への縦走路と並んで最も歩きやすい道ではないかと思う。時間の都合上越上山はパスして広い駐車場のある諏訪神社へとやって来た。珍しく駐車場は満杯で、一段高い所にある本殿の敷地へと上がると多くのお年寄りが会合を開いていた。どうやら氏子衆の集まりがあったようだ。この神社はベンチなどが無いため、駐車スペース下に携帯用座布団を敷いて休憩を取る。

(越上山・諏訪神社へ向かって歩きやすい道が続く)

(越上山分岐 こんな感じで道が広く、蜘蛛の巣を張られる隙すらない)

(諏訪神社境内脇にあるスカイツリーの見える見晴 肉眼だとスカイツリーが見えた)

(諏訪神社 本殿は人がいたので写真は撮らず)

休憩を取っている内にいつの間にか氏子の人達は殆ど帰ってしまった。今日の山行のサブテーマである岩屋の滝と越辺川源流はこの諏訪神社から訪れることができる。しかし休憩中に様子を確認したところ、踏み跡は藪の中に消え、以前あった道標も無くなっていた。もう道を整備する人がいなくなってしまったのであろう。廃道化した所を歩くのを見咎められたくなかったので、氏子の人達が帰ってしまったのは好都合であった。時間はまだ11時前なので、予定通り岩屋の滝を目指す。まずはピンクテープのつけられた入口から緩やかな広い谷を下る。地面はシダに覆われているものの、道として踏み固められたような感触はある。やがて水流が現れると「滑落・落石注意」の立札とともにはっきりとした踏み跡に出くわす。笹郷から上がってくる踏み跡に比べるとだいぶ状態は良い。

(岩屋の滝への入口)

(緩やかな谷を下る シダの葉で踏み跡は見えない)

(しばらく下ると谷の西側に水流が現れる)

(ようやくしっかりとした踏み跡が現れる)

確りとした踏み跡に気を良くして下っていると左手に沢が延びているのが見える。これが越辺川源流へ続く谷だろうか?コンパスで方向を確かめるとかなり角度が違う。地形図を精査すると今下りてきた谷より一本西にある谷へつながっているらしい。そして踏み跡はここで一旦途切れる。登山詳細図にある崩壊との記載は此処のことだろう。とはいえ踏み跡は沢を渡ってさらに延びているのでそれを辿ればいい。所々藪に覆われていたり、崩れかかっている所はあるが、思ったよりも踏み跡ははっきりとしている。諏訪神社を出てから20分ほど下ったところで谷の真ん中に木が生えた広い空間に出る。左手からも沢が流れ込んできている。ここが越辺川源流との分岐だ。藪と水流とで腰を落ち着かせられるような所はないものの、どこか落ち着いた雰囲気が心地良い。

(わかりにくいが、右が枝沢、左が下ってきた谷)

(枝沢を過ぎれば踏み跡は復活する)

(諏訪越沢の流れ)

(越辺川源流との分岐)

踏み跡は水流の左手を高巻いていくが、岩場が見える辺りから水流の際に沿って急な斜面にも踏み跡がある。岩場の側を慎重に下っていくと奥に滝が見える。これが岩屋の滝であろう。それなりに落差はありそうだが、今いる斜面からは遠いので正確な規模はわからない。もっと近くで見たいのであれば沢に下る必要があるが、今日は引き返すことにした。ここはまた笹郷から登って再訪したい。

(岩屋の滝)

(下のほうにも小さな滝がある)

(滝の側にある大きな岩場)

分岐に戻り、今度は越辺川源流のほうへ進む。こちらもシダの藪の中にかつてつくられた道が残っており、思ったよりも歩きやすい。水流は次第に細くなるものの、依然として流れは絶えない。なかなか先が見えてこないなと感じ始めた頃、越辺川の源流と書かれた標柱が現れる。まだ水流があるので、もう少し進むと倒れた木の根元であったと思われる地中から水が浸みだしていた。源流地点は緩やかな谷になっていて、前方に鞍部も見える。鞍部へ上がるとブルドーザーで造ったと思われる林道が延びている。コンパスで方向を確かめてみると尾根はちょうど南北を示している。ということは雨乞塚のすぐ南にいるのだろう。林道を辿っていくと雨乞塚の直下までやって来ていた。やや急な登りをこなせば雨乞塚(574)の頂上に出る。かつては顔振峠展望台と呼ばれていたように眺めは悪くない。ただここは顔振峠から近いので、かなり観光客が多い。ベンチも埋まっていたので、顔振峠下の摩利支天の側にあるベンチまで行くことにした。

(源流への道 右手に踏み跡が見える)

(越辺川源流の標柱)

(水流があるのはこの辺りまで)

(奥に見える鞍部は雨乞塚へ続く尾根上にある)

(雨乞塚から眺め)

顔振峠に下ってくるとここも人が多い。ただ茶屋に寄って行くつもりはないので、混んでいようとあまり関係はない。展望は相変わらず良いが、今日はちょっと曇りがちか。富士山が見えないのは残念だ。茶屋脇の道を下り、摩利支天のお堂の脇にあるベンチでようやく一息つく。ちょうど12時を回ったところで、あと一時間半もあれば吾野駅へ下れるだろうから良いペースだ。板チョコと水分だけ取ったら出発。子ノ権現から武甲山までの展望を楽しみつつ風影林道へと下ってくる。普段はさらに長沢方面へと下っていくのだが、今日は林道を南に入る。次の分岐を右に下るとカーブの辺りにちょっとした伐採地があり、簡易的なフェンスも置かれている。ここが育代山への入口だ。登山詳細図を見ると伐採地の背後にある小ピークを越えていくルートを採っているが、面倒なのでピークを東から巻く林道を進むことにした。

(顔振峠からの眺め 思ったより遠くまで見えた)

(摩利支天近くからの眺め)

(10月といえばアザミの花)

(パノラマ案内板のある辺りからの眺め)

(育代山への入口)

林道はスタートからどんどん小ピークを離れて下っていく。あまりにも下るのでちょっと不安になる。地形図を見ると小ピークから下ってくる道と合流する地点と頂上まで標高差が60メートルほどある。正直な話、無理に尾根を越えてくるよりも巻いていってしまうほうが賢い選択だろう。林道が尾根を寸断して西へ下る所から改めて尾根に入る。尾根上はしっかりと下草刈りがされていて、わかりにくい所はない。ただ踏み跡と言えるほどはっきりとしたものでもないように感じる。急斜面を下って登り返した辺りが育代山(旭嶽 399)なのだが、登山詳細図の解説文にあった山頂標識は見当たらなかった。

(林道 地面は固いが歩きやすいほうだ)

(林道によって寸断された尾根 左手から下りに入る)

(育代山と思われる所)

育代山から少し下ると左右に踏み跡がある。東へ下るのが地形図に描かれた道だと思われるが、縦走路は西へ入る。急坂を下った後、フラットな道を行くと尾根を覆う大岩が見えてくる。登山詳細図にある育代岩であろう。育代山側から見るといちいち名を付けるほどの大した岩には見えないのだが、いざ岩の上に立ってみると結構高い。踏み跡は東から巻いており、下から見上げると2.5メートルは優にあるだろう。

(育代岩 このルートの見所のひとつ)

育代岩を過ぎればもう見所はない。ひたすら檜に覆われた尾根を淡々と下っていく。テレビアンテナを見送ると急斜面を下る。若干踏み跡が薄いので、下りに採ると難しく感じるだろう。下りきると前方が開けて草藪の斜面に出てくる。正面には2年近く前に歩いた龍崖山が吾野の街並みの背後に見える。眼下には西武池袋線も見えていて踏切も近くにある。問題はどうやって踏切まで行くかだ。草藪の東には民家の庭らしきものが広がっている。この中を進んでしまってよいのだろうか?とりあえず草藪を下っていくが、線路からはかなり高い所にいる。線路沿いの藪を漕いでいくが、結局は庭に入り込んでしまった。しかしここを行く以外に線路を渡ることができないのだ。線路を渡ると登山詳細図の解説にもあるように石段が現れる。顔振峠の峠道を歩くよりも長く山道を歩けるコースではあるが、入口に難があるのではないだろうか。西武線のガード手前に橋があり、坂石の集落を通って吾野駅へ向かう。吾野駅に着くと飯能行きの到着5分前であった。何と良いタイミング。顔や靴を洗ってからホームへ上がると間もなく電車がやって来たのだった。

(育代岩を過ぎると代わり映えのしない景色が続く)

(テレビアンテナを見送ると304のピークを越えたかもわからないままに急斜面へと差し掛かる)

(草藪の見晴 麓の集落が見える)

(中央右のピークが龍崖山)

(西武池袋線 ここに来るまでが一苦労)

(ガードのすぐ下に橋がある ここを進んだ方が吾野駅へは近い)

(吾野宿の街並み)

DATA:

毛呂駅6:45→7:13稲荷神社→7:43天ヶ平→8:03七曲峠→8:14桂木地区→8:22桂木峠→8:39天望峠→9:01四等三角点(天望)→9:14山々を望む丘9:23→9:38鼻曲山→10:01貝立場(笹郷峠)→10:12一本杉峠→10:35越上山分岐→10:40諏訪神社10:55→11:15越辺川分岐→11:20岩屋の滝→11:39越辺川源流→11:51雨乞塚→11:57顔振峠→12:36育代山→12:44育代岩→13:31吾野駅

地形図 越生 正丸峠 原市場

トイレ 諏訪神社

参考HP 飛騨観光 陽山亭(http://youzantei.la.coocan.jp/index.html)

天ヶ平を通って桂木へと至る道は快適で家族向き。

鼻曲山から一本杉峠へは幕岩の通過のみ注意が必要。見晴らしの良い所もできたので以前より楽しめるコースになりました。

岩屋の滝・越辺川源流周辺は藪だらけで地形図・コンパスを使えることが入域の条件です。多少の藪なら気にしないという人向け。

育代山コースは麓の入口以外は難しい所はありません。人によっては顔振峠の峠道を下るより楽かもしれません。

4ヶ月ぶりの山歩き。いきなりハードな所は行きにくい。そこで前回下ヶ戸薬師から見えた鼻曲山を歩いてみることにした。8年前に歩いたときは顔振峠から大高取山へと抜けたので、今回は毛呂駅から天ヶ平を経て鼻曲山に登り、帰りは顔振峠まで出て、育代山を下ることにする。途中時間に余裕があれば、諏訪神社から諏訪越沢を下って岩屋の滝と越辺川(おっぺがわ)源流へも寄ってみたい。

朝7時前に毛呂駅に降り立つ。この駅は何度も通過したことはあったが、降りるのは今日が初めてだ。八高線の車内からも見える県立医科大学の大きな建物が駅前の通りの奥に聳えている。医科大の交差点を右折し、さらに郵便局のある交差点を左に入る。医科大があることもあってか、意外と住宅が建て込んでいて賑わいがある。分岐を右に行き、橋を渡ると農村風景へと変わる。今渡った川は「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)によると阿諏訪川というそうだ。どうやら獅子ヶ滝辺りから発しているらしい。畑の側を歩いていくと右手にこんもりとした丘が見える。三角点が置かれている高福寺山だ。麓にある高福寺から登れそうだが、西へ縦走路が延びているかがわからないので、今回はパス。正面を遠望すると山の中腹に集落が見える。おそらく桂木地区であろう。高福寺を示す道標にしたがって分岐を右に入り、川を渡る。この川は毛呂川で、川岸には桜が植えられ、並木となっている。

(県立医科大学)

(高福寺山を望む)

(鞍部の辺りが桂木地区)

(蕎麦畑 そういえば所沢も花が見頃になっていた)

(毛呂川)

川沿いに進んでいくと道は砂利となり、舗装路は北へと延びていく。そのまま舗装路を進むと左手に台形状に盛り上がった山が見えてくる。コンパスで方向を確かめると午頭山らしい。麓から登ることができるらしいが、果たして登る機会がやってくることはあるのだろうか。舗装路は左にカーブしていくが、右手に見える空地の中に道標が立っている。ここから山道と入っていくことができそうだ。竹の茂る林に入るとすぐに稲荷神社がある。幟は立っているのだが、どうも手入れがされていない感じがする。枝の散乱した石段を上がって今日一日の安全をお祈りする。

(午頭山)

(ここが入口 入ってすぐの所に稲荷神社がある)

(稲荷神社の祠)

いよいよ本格的に山道に入る。流石に道標が完備されているだけのことはあり、広い踏み跡が緩やかな斜面を登っていく。尾根を乗り越す辺りに東の小ピークへの細い踏み跡があるが、そこはパスすると越生市街を示す道標の立つ分岐だ。桂木観音を示すほうへ入り、細い踏み跡を進む。檜が植えられた小道は緩やかで歩きやすい。ただ今日はとにかく蜘蛛の巣だらけで最近歩いた人は少ないのかもしれない。左手にフェンスが現れるとキャンプ場が見えてくる。ゆうパークおごせのキャンプ場だ。連休最終日とあってか朝から利用者の姿も見える。

(越生市街地との分岐 こうした形式の道標が各所にある)

(整備された道 小道なので蜘蛛の巣が多いのが難点)

(ゆうパークおごせのキャンプ場)

キャンプ場を過ぎると右手に広い伐採地が見える。ロープが張ってあり、近寄れないが見晴らしは良さそうだ。やや急な斜面を登りきり、ゆうパークおごせからの道を合わさる辺りに先ほどの伐採地の答えがあった。スカイパーク毛呂山のパラグライダー場となっていたのだ。今日はまだ利用者がいないので、ロープ際まで近寄り伐採地上から下界を眺める。谷地形を利用した斜面なので展望はそれほど広くない。パラグライダーで飛び上がったらもっと良い景色なのだろう。パラグライダー場を過ぎ、広い尾根を進んでいると前からオジサンがやってくる。「桂木観音までなの?」と聞かれたので、一応「そうです」と答えておいた。手ぶらだったので、地元の人なのだろう。

(伐採地 午頭山の頭も見える)

(パラグライダー場からの眺め)

右手に檜に覆われた平らな尾根が見えてくると天ヶ平(220)に着く。文字通りの平たい山頂で、北側は雑木林になっている。蜘蛛の巣さえなければのんびりと休憩するのに良い所だろう。天ヶ平から少し下った鞍部に下り立つと六角ベン地と書かれた道標がある。登山詳細図によると北に延びる尾根から西へ入った所にあるようだ。大高取山を歩く機会があれば今度寄ってみようか。鞍部から縦走路は尾根を巻いていくが、尾根上にも踏み跡があるのでそちらに入る。途中石造りの祠がある。登山詳細図によると三石権現というらしい。登りきった所は雨堤(240)というピークだ。単なる尾根の一部といった感じで天ヶ平よりも特徴はない。

(天ヶ平)

(左手の木の根元に三石権現の祠)

(雨堤)

雨堤から鞍部を挟んだ次の小ピークは北東側が開けていて越生市街地の眺めが良い。先ほどのグライダー場といい、思ったよりも展望が得られる所は多い。小ピークを過ぎればあとはフラットな道が続く。小ピークを北から巻くと道標の林立する七曲峠だ。前回歩いた桂木観音へわざわざ寄る必要もないので、今回は峠道を南へ下って桂木地区へと出る。峠道は斜面を横切るように進むので、傾斜が緩く歩きやすい。昔から使われている道なのではないだろうか。柚子の木の側を行くようになれば民家脇の舗装路に出る。ここからしばらく舗装路を歩く。東斜面につくられた桂木の集落は陽の光が降り注いで明るい雰囲気に満ちている。

(雨堤より一つ西にあるピーク)

(小ピークからの眺め)

(七曲峠)

(緩やかな傾斜の峠道で歩きやすい)

(桂木地区にあったアジサイ 狂い咲きしているのだろうか?)

民家の庭を過ぎると道標が立ち、毛呂山市街と桂木観音を指し示している。桂木峠・鼻曲山へは桂木観音方面に入る。庭の中につくられた小道を行くと杉檜に覆われた桂木峠に着く。4か月前に来たばかりだから雰囲気に変わりはない。緩やかな小道を上がると狐の像を従えた石造りの祠がある。8年前に訪れたときは記憶に残っていないので、比較的新しいものなのだろう。桂木峠と天望峠の間には上ノ山があるが、縦走路は巻いていってしまう。寄ってみようかとも思ったが、藪に覆われていたので見送ることにした。道路が左下に見え隠れするようになると舗装路が乗り越す天望峠に下り立つ。名前とは裏腹に樹木に囲まれた見晴らしの無い峠である。

(民家の庭先を進む)

(桂木峠)

(稲荷神社の祠だろうか?)

(上ノ山を巻いていく)

(天望峠)

天望峠から先はやや急な斜面だが、道が大きくジグザグを描いていくので歩きやすい。この辺りは8年前のことが全く記憶に残っていない。細長い小ピークを越えて鞍部へ下ると道標が立つ。マジックで鼻曲のコルと書かれており、登山詳細図には旧天望峠と書かれている所だ。鞍部からの登り返しは今日の行程では斜面が急な所だ。しかし急坂もすぐに終わり、緩やかな尾根を進むと四等三角点(基準点名 中在家)が埋設されたピーク(368.3)に着く。登山詳細図には天望と書かれている。遠くから見た場合には特徴のある山容なのかもしれないが、実際に歩いてみると三角点がなければ尾根の一部にしか思われないほどに地味な所だ。

(天望峠から急斜面を登りきるとフラットな尾根が続く)

(鼻曲のコル)

(四等三角点のピーク)

天望から先はしばらく杉檜に覆われたフラットな尾根が続く。歩きやすいが、単調な感じは否めない。やや面白味に欠けるかなと思っていると不意に前方が明るく開けてきた。どうやら送電鉄塔が建っているらしい。地形図には記載がないのだが、登山詳細図には222号とだけ書かれている。鉄塔下にやって来ると北西側が開けており、山々を望む丘と書かれた標柱が立っている。近くにはベンチも設けてあり、ずっと歩き通しだったので少し休憩を取っていくことにした。眼前に見えている山々は見慣れないものばかりで、コンパスで山座同定してみると大平山や傘杉峠、熊野嶽などが呼称の内にあるようだ。のんびりとお茶を飲んでいると来し方からトレイルランナーがやって来た。こちらを一瞥しただけで先へと行ってしまった。でもこの先の蜘蛛の巣を払っていってくれる有り難い存在である。

(西上武幹線222号鉄塔 山々を望む丘と名付けられている)

(鉄塔下からの眺め 中央の右側が急斜面となっている山が大平山)

鉄塔から鼻曲山へは急坂が二か所ある。最初の坂は細い尾根の最後にあり、大して苦労をせずに登れてしまう。フラットな尾根を行くと山頂直下の急坂が待ち受ける。ロープが掛かるほどの急斜面で標高差も50メートルある。ただ登る分にはロープを使う必要は無いだろう。ここを登りきれば標柱や私製の山名標識が掛けられた鼻曲山(447.3)の頂上に出る。一見狭い山頂だが、本来は細長い尾根全体を一つの山頂と見るべきなのだろう。標識のあるピークから一つ先に進むと大平山などが見える平場がある。どうもこちらのほうが高いような気がするのだが…。このささやかな展望地を過ぎると岩場の連続となる。以前は逆方向から来たので、山頂手前の岩場に面食らったものである。しかも雪が積もった後の山行だったため、岩場の通過に緊張を強いられたのをよく覚えている。今日は雪がないものの、それなりに緊張する状況ではある。特に山頂から一旦下ってフラットな尾根を進んだ後に現れる幕岩と呼ばれる岩場は両端が切れ落ちていて高度感がある。ロープが掛かっているのもむべなるかなというところか。

(最初の急坂 上部は木の根っこだらけである)

(鼻曲山直下の急斜面 トラロープあり)

(鼻曲山頂上)

(一つ南にある見晴らしを得られるピーク こちらのほうが山頂らしい雰囲気がある)

(見晴らしからの眺め)

(鼻曲山の岩場)

(岩場を下ると一旦フラットな道に)

(幕岩)

幕岩を越えれば貝立場までは気持ちの良い小道が続く。鞍部から少し登り返した所が貝立場だ。登山詳細図では笹郷峠と紹介されている。明治の地形図には道形はないが、昭和初期の地形図には笹郷と阿諏訪をつなぐ峠道が描かれており、古くから使われていたものと推測される。貝立場から一本杉峠への尾根道からは東側の展望が所々開ける。昭和初期の地形図では一本杉峠から貝立場の東にある滝入峠に直接道はつながっていたようだが、ここは尾根伝いのほうが歩きやすかったのではないだろうか。一本杉峠へ差し掛かると傾斜は急になるが、道はジグザグを描きながら登っていく。この道のつくりも古の峠道の雰囲気を残している。登りきった一本杉峠(490)には大木が立つ。以前歩いたときにこの木は檜ではないかと書いたのだが、下に落ちている葉や樹皮などを見ると杉のような感じもする。いずれにせよ峠の名の由来となった杉ではないことは確からしい。

(越生や毛呂山は整備された小道が多いように感じる)

(貝立場)

(一本杉峠への途中では所々展望が開ける所も)

(一本杉峠 大木は杉だろうか…)

一本杉峠の先にある分岐を林道笹郷線方面に入る。尾根を緩く下ると舗装路が上がってくる林道笹郷線に出る。向かいの尾根に上がると越上山・諏訪神社へと続く整備の行き届いた道が延びる。基本的には尾根の南側を、小ピークを巻きながら進んでいく。踏み跡が広く、高麗川左岸の尾根の中では小瀬名富士から物見山への縦走路と並んで最も歩きやすい道ではないかと思う。時間の都合上越上山はパスして広い駐車場のある諏訪神社へとやって来た。珍しく駐車場は満杯で、一段高い所にある本殿の敷地へと上がると多くのお年寄りが会合を開いていた。どうやら氏子衆の集まりがあったようだ。この神社はベンチなどが無いため、駐車スペース下に携帯用座布団を敷いて休憩を取る。

(越上山・諏訪神社へ向かって歩きやすい道が続く)

(越上山分岐 こんな感じで道が広く、蜘蛛の巣を張られる隙すらない)

(諏訪神社境内脇にあるスカイツリーの見える見晴 肉眼だとスカイツリーが見えた)

(諏訪神社 本殿は人がいたので写真は撮らず)

休憩を取っている内にいつの間にか氏子の人達は殆ど帰ってしまった。今日の山行のサブテーマである岩屋の滝と越辺川源流はこの諏訪神社から訪れることができる。しかし休憩中に様子を確認したところ、踏み跡は藪の中に消え、以前あった道標も無くなっていた。もう道を整備する人がいなくなってしまったのであろう。廃道化した所を歩くのを見咎められたくなかったので、氏子の人達が帰ってしまったのは好都合であった。時間はまだ11時前なので、予定通り岩屋の滝を目指す。まずはピンクテープのつけられた入口から緩やかな広い谷を下る。地面はシダに覆われているものの、道として踏み固められたような感触はある。やがて水流が現れると「滑落・落石注意」の立札とともにはっきりとした踏み跡に出くわす。笹郷から上がってくる踏み跡に比べるとだいぶ状態は良い。

(岩屋の滝への入口)

(緩やかな谷を下る シダの葉で踏み跡は見えない)

(しばらく下ると谷の西側に水流が現れる)

(ようやくしっかりとした踏み跡が現れる)

確りとした踏み跡に気を良くして下っていると左手に沢が延びているのが見える。これが越辺川源流へ続く谷だろうか?コンパスで方向を確かめるとかなり角度が違う。地形図を精査すると今下りてきた谷より一本西にある谷へつながっているらしい。そして踏み跡はここで一旦途切れる。登山詳細図にある崩壊との記載は此処のことだろう。とはいえ踏み跡は沢を渡ってさらに延びているのでそれを辿ればいい。所々藪に覆われていたり、崩れかかっている所はあるが、思ったよりも踏み跡ははっきりとしている。諏訪神社を出てから20分ほど下ったところで谷の真ん中に木が生えた広い空間に出る。左手からも沢が流れ込んできている。ここが越辺川源流との分岐だ。藪と水流とで腰を落ち着かせられるような所はないものの、どこか落ち着いた雰囲気が心地良い。

(わかりにくいが、右が枝沢、左が下ってきた谷)

(枝沢を過ぎれば踏み跡は復活する)

(諏訪越沢の流れ)

(越辺川源流との分岐)

踏み跡は水流の左手を高巻いていくが、岩場が見える辺りから水流の際に沿って急な斜面にも踏み跡がある。岩場の側を慎重に下っていくと奥に滝が見える。これが岩屋の滝であろう。それなりに落差はありそうだが、今いる斜面からは遠いので正確な規模はわからない。もっと近くで見たいのであれば沢に下る必要があるが、今日は引き返すことにした。ここはまた笹郷から登って再訪したい。

(岩屋の滝)

(下のほうにも小さな滝がある)

(滝の側にある大きな岩場)

分岐に戻り、今度は越辺川源流のほうへ進む。こちらもシダの藪の中にかつてつくられた道が残っており、思ったよりも歩きやすい。水流は次第に細くなるものの、依然として流れは絶えない。なかなか先が見えてこないなと感じ始めた頃、越辺川の源流と書かれた標柱が現れる。まだ水流があるので、もう少し進むと倒れた木の根元であったと思われる地中から水が浸みだしていた。源流地点は緩やかな谷になっていて、前方に鞍部も見える。鞍部へ上がるとブルドーザーで造ったと思われる林道が延びている。コンパスで方向を確かめてみると尾根はちょうど南北を示している。ということは雨乞塚のすぐ南にいるのだろう。林道を辿っていくと雨乞塚の直下までやって来ていた。やや急な登りをこなせば雨乞塚(574)の頂上に出る。かつては顔振峠展望台と呼ばれていたように眺めは悪くない。ただここは顔振峠から近いので、かなり観光客が多い。ベンチも埋まっていたので、顔振峠下の摩利支天の側にあるベンチまで行くことにした。

(源流への道 右手に踏み跡が見える)

(越辺川源流の標柱)

(水流があるのはこの辺りまで)

(奥に見える鞍部は雨乞塚へ続く尾根上にある)

(雨乞塚から眺め)

顔振峠に下ってくるとここも人が多い。ただ茶屋に寄って行くつもりはないので、混んでいようとあまり関係はない。展望は相変わらず良いが、今日はちょっと曇りがちか。富士山が見えないのは残念だ。茶屋脇の道を下り、摩利支天のお堂の脇にあるベンチでようやく一息つく。ちょうど12時を回ったところで、あと一時間半もあれば吾野駅へ下れるだろうから良いペースだ。板チョコと水分だけ取ったら出発。子ノ権現から武甲山までの展望を楽しみつつ風影林道へと下ってくる。普段はさらに長沢方面へと下っていくのだが、今日は林道を南に入る。次の分岐を右に下るとカーブの辺りにちょっとした伐採地があり、簡易的なフェンスも置かれている。ここが育代山への入口だ。登山詳細図を見ると伐採地の背後にある小ピークを越えていくルートを採っているが、面倒なのでピークを東から巻く林道を進むことにした。

(顔振峠からの眺め 思ったより遠くまで見えた)

(摩利支天近くからの眺め)

(10月といえばアザミの花)

(パノラマ案内板のある辺りからの眺め)

(育代山への入口)

林道はスタートからどんどん小ピークを離れて下っていく。あまりにも下るのでちょっと不安になる。地形図を見ると小ピークから下ってくる道と合流する地点と頂上まで標高差が60メートルほどある。正直な話、無理に尾根を越えてくるよりも巻いていってしまうほうが賢い選択だろう。林道が尾根を寸断して西へ下る所から改めて尾根に入る。尾根上はしっかりと下草刈りがされていて、わかりにくい所はない。ただ踏み跡と言えるほどはっきりとしたものでもないように感じる。急斜面を下って登り返した辺りが育代山(旭嶽 399)なのだが、登山詳細図の解説文にあった山頂標識は見当たらなかった。

(林道 地面は固いが歩きやすいほうだ)

(林道によって寸断された尾根 左手から下りに入る)

(育代山と思われる所)

育代山から少し下ると左右に踏み跡がある。東へ下るのが地形図に描かれた道だと思われるが、縦走路は西へ入る。急坂を下った後、フラットな道を行くと尾根を覆う大岩が見えてくる。登山詳細図にある育代岩であろう。育代山側から見るといちいち名を付けるほどの大した岩には見えないのだが、いざ岩の上に立ってみると結構高い。踏み跡は東から巻いており、下から見上げると2.5メートルは優にあるだろう。

(育代岩 このルートの見所のひとつ)

育代岩を過ぎればもう見所はない。ひたすら檜に覆われた尾根を淡々と下っていく。テレビアンテナを見送ると急斜面を下る。若干踏み跡が薄いので、下りに採ると難しく感じるだろう。下りきると前方が開けて草藪の斜面に出てくる。正面には2年近く前に歩いた龍崖山が吾野の街並みの背後に見える。眼下には西武池袋線も見えていて踏切も近くにある。問題はどうやって踏切まで行くかだ。草藪の東には民家の庭らしきものが広がっている。この中を進んでしまってよいのだろうか?とりあえず草藪を下っていくが、線路からはかなり高い所にいる。線路沿いの藪を漕いでいくが、結局は庭に入り込んでしまった。しかしここを行く以外に線路を渡ることができないのだ。線路を渡ると登山詳細図の解説にもあるように石段が現れる。顔振峠の峠道を歩くよりも長く山道を歩けるコースではあるが、入口に難があるのではないだろうか。西武線のガード手前に橋があり、坂石の集落を通って吾野駅へ向かう。吾野駅に着くと飯能行きの到着5分前であった。何と良いタイミング。顔や靴を洗ってからホームへ上がると間もなく電車がやって来たのだった。

(育代岩を過ぎると代わり映えのしない景色が続く)

(テレビアンテナを見送ると304のピークを越えたかもわからないままに急斜面へと差し掛かる)

(草藪の見晴 麓の集落が見える)

(中央右のピークが龍崖山)

(西武池袋線 ここに来るまでが一苦労)

(ガードのすぐ下に橋がある ここを進んだ方が吾野駅へは近い)

(吾野宿の街並み)

DATA:

毛呂駅6:45→7:13稲荷神社→7:43天ヶ平→8:03七曲峠→8:14桂木地区→8:22桂木峠→8:39天望峠→9:01四等三角点(天望)→9:14山々を望む丘9:23→9:38鼻曲山→10:01貝立場(笹郷峠)→10:12一本杉峠→10:35越上山分岐→10:40諏訪神社10:55→11:15越辺川分岐→11:20岩屋の滝→11:39越辺川源流→11:51雨乞塚→11:57顔振峠→12:36育代山→12:44育代岩→13:31吾野駅

地形図 越生 正丸峠 原市場

トイレ 諏訪神社

参考HP 飛騨観光 陽山亭(http://youzantei.la.coocan.jp/index.html)

天ヶ平を通って桂木へと至る道は快適で家族向き。

鼻曲山から一本杉峠へは幕岩の通過のみ注意が必要。見晴らしの良い所もできたので以前より楽しめるコースになりました。

岩屋の滝・越辺川源流周辺は藪だらけで地形図・コンパスを使えることが入域の条件です。多少の藪なら気にしないという人向け。

育代山コースは麓の入口以外は難しい所はありません。人によっては顔振峠の峠道を下るより楽かもしれません。