(フウリンツツジ)

昨年のGWは正丸駅から三田久保峠に上がり、峠から北に延びる尾根を辿ってツツジ山に登った。そこで今年のGWは三田久保峠から南へ延びる尾根の末端にある天久保山から三田久保峠まで歩き、峠の東にある岩井沢観音から松尾山に登ることにした。松尾山から先は奥武蔵グリーンラインに出て顔振峠まで行き、育代山ルートを下る予定だったが、時間の関係で育代山はカットしてしまった。なお登山ルート作成は「奥武蔵登山詳細図(吉備人出版)」を参考にしており、また登山ルートの詳細な様子についてはyasuhiroさんの「画廊天地人」を参照していただきたい。

先週に引き続き始発電車にて西吾野駅に降り立つ。山歩きを始めて丸10年となり、この駅にも数えきれないくらいお世話になった。通いなれた北川沿いの車道(北川道路)を進むと天久保山の登山口である道路開鑿記念碑が立つ広場がある。登山口といっても踏み跡は全くなく、砂防ダムが設けられた小さな沢があるだけである。枝葉の堆積した左岸から登っていく。それほど深い谷ではないが、沢へ落ちたら軽い怪我では済まないだろう。出来るだけ歩きやすい所を慎重に進むとコンクリートの砂防ダムが現れる。ここを越えると谷が浅くなる。右岸の奥が開けているようなので、斜面を上がってみると椚平地区を見下ろす斜面に出る。椚平地区の奥にはイモリ山が見え、更に右奥には子ノ権現が見える。

(道路開鑿記念碑が立つ広場 よく手入れされている)

(砂防ダム脇を行く)

(奥武蔵登山詳細図に展望と書かれた辺りからの眺め 椚平地区を見下ろす)

斜面に作られた畑地の脇に薄い踏み跡があり、それを辿って山頂へと行けそうだ。登り始めるとすぐに東へ下る踏み跡がある。おそらくここが本来の登山口からの道であったのだろう。樹林帯に入ると竹林が広がる谷の右岸を登っていく。この谷は天久保山から東に延びる尾根の末端にあるピークにつながっている。谷の詰めをトラバースし、東へ延びる尾根に乗る。その先のロープが付けられた急斜面を登りきると尾根の末端のピークに出る。地形図を読み込んでいなかったので、ここが天久保山かと思ってしまった。

(急な谷の右岸を登る)

尾根の末端から天久保山へは檜の林が広がる緩やかな尾根が続く。これぞ奥武蔵という光景だ。のんびりと歩いていくと三角点の標石が埋設された天久保山(てんくぼやま403.4)に着く。それなりに広い山頂だが、山頂標識の類は見つからなかった。奥武蔵登山詳細図には狐塚という別名があるほか、ネット上では向本陣山とも呼ばれている。休憩には早いので、お茶を一口飲んで出発する。次の小ピークを越えるとロープの付いた急斜面が待ち受ける。三田久保峠までこうしたロープの付けられた急斜面が続く。ここを下りきると林道の横切る天久保峠(340)だ。「画廊天地人」および「峠のむこうへ」によると北にある全昌院脇から峠道が延びているという。峠の少し東側からは川越山(現地道標だと正丸山)の頭が見える。

(天久保山 三角点が埋設されている)

(天久保峠が見えてきた)

(川越山の山頂部が見える)

天久保峠からしばらくは眼下に林道を覗く尾根を進む。歩く人は多くない道ではあるが、林道の存在は安心感を誘う。緩やかな尾根道を進んでいくと再び林道が横切る。今度は尾根をかなり大きく寸断しており、そばを通る林道へ下るほかない。寸断された鞍部を過ぎると尾根に上がる小道がある。次の小ピークを越えた所がヤナゼと呼ばれる鞍部だ。ここは細い道が横切っている。両側から顕著な谷に挟まれた典型的な鞍部なので、峠道が麓へ続いているのかもしれない。

(天久保峠付近からセンズイ山頂が見える)

(天久保峠を過ぎると眼下に林道が見え隠れする)

(林道によって寸断された尾根)

(ヤナゼ)

ヤナゼから513のピークまではこの尾根で最も面白い所といえるかもしれない。まずヤナゼから登り返すと露岩のピークにぶつかる。両側が切り立った崖になっているので、この岩を乗り越えていくほかない。ロープが掛けられた鞍部を下って登り返すと樹間越しに伊豆ヶ岳を望むことができる。かたわらには白くて細い花びらが密集したアオダモの花が咲いている。その先の小ピークは尾根が二股になっている。地形図が読み込めていれば、右つまり北に延びる尾根を下りればよいことがわかるはずだ。それよりも尾根の分岐の手前に立つ木の幹に付けられた爪痕が凄まじい。熊のものだろうか。急斜面を下ると今度は痩せ尾根になる。奥武蔵にも細い尾根がないわけではないが、ここまで痩せた所は珍しい。福島にある霊山の蟻の戸渡りに匹敵する細さだ。へっぴり腰になって手を突きながら通過すると小ピークを西から巻く。木で通せんぼはしてあるものの、うっかりと東へ延びる尾根に引き込まれそうだ。最後の罠を過ぎれば次のピークは東から巻いてしまう。

(ヤナゼから登ってくると大岩にぶつかる)

(大岩を越えていく 狭い岩場なので慎重に)

(岩場を振り返ったところ)

(こんな感じでロープが付けられた斜面が多い)

(伊豆ヶ岳が見える)

(アオダモの花)

(爪痕 熊か…?)

(痩せ尾根 意外と高度感があり、怖い)

(手前右手にも尾根がある ここは間違えやすい)

513のピーク手前にある鞍部には林道が横切り、これまた尾根が寸断されている。斜面に付けられたロープを使って登るのが定石のようだが、西に回り込んで崖の低い所から斜面をよじ登る。尾根に上がるとここで初めての道標に出会う。天久保山と三田久保峠以外に正丸駅も指している。どうやら「画廊天地人」のyasuhiroさんが利用した登山道のことらしい。地形図から予想したよりはきつくない斜面を登りきるとフラットな尾根になる。どこが山頂かなと思っていると雑木林に覆われた露岩のピークがある。よく見ると木の幹に「513m」と書かれたテープが巻き付けられていた。眼下には朱色の花を沢山付けたヤマツツジがある。今年は少し季節の進みが早いようだ。

(林道から上がると道標がある)

(513のピーク)

(ヤマツツジ)

急傾斜の尾根を下ると先ほどの鞍部で見かけた林道が合流してくる。この林道は正丸と岩井沢をつないでいる北川正丸林道につながるものであり、林道を進んで岩井沢へ下ることもできなくはない。だができれば三田久保峠へは上がっておきたい。ダートの林道を進むと舗装された北川正丸林道にぶつかる。548のピークに連なる尾根は切り立った崖だ。とりあえず先へ進むため、舗装路を東に入る。舗装路が548のピークから東へ派生する尾根を越える辺りで尾根に上がる踏み跡がある。急斜面を我慢して登れば548のピークに着く。ここも赤いテープに標高が記されていた。

(しばらくこの林道を進む)

(北川正丸林道)

(548のピークへ向かって急斜面を登る)

(548のピーク)

548のピークから下りようとすると西側に少し展望が開ける。手前に川越山から正丸峠にかけての尾根、奥に前武川岳と武川岳が望める。あまり展望の良いルートとはいえないので、貴重なスポットだ。三田久保峠の手前は幼木帯となっていて、珍しく藪っぽい。藪が終わるとともに踏み跡が横切る三田久保峠に着く。北川方面へはトラバースしながら下っていく。木材で道が補強されており、思ったよりもよく整備されている。民家が二軒建つ前で舗装路に下り立つ。民家を抜けていく道を通ればかなりの短縮となるのだが、奥武蔵登山詳細図によるとここは通行自粛の要請があるようだ。実際熊鈴を鳴らして歩いていたら家人が出てきて辺りを窺っていた。かつて登山者とトラブルでもあったのだろうか。

(548のピーク付近からの眺め)

(珍しく藪っぽい)

(三田久保峠から北川方面への下り)

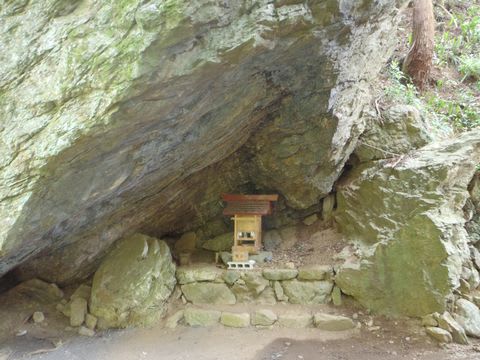

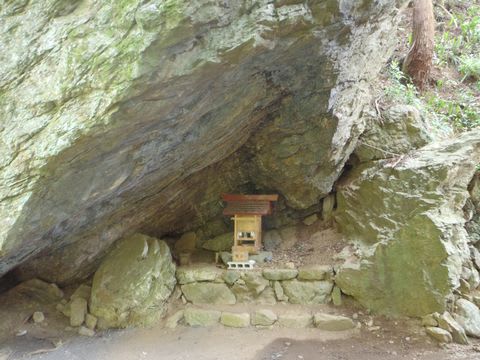

舗装路へ下りてから岩井沢地区へは20分ほどの下り。途中ツツジ山方面へ延びていると思われる林道や斜面を覆い尽すシャガの群落など興味を惹かれるものも多い。車道から大都津路山が見えてくると岩井沢地区に出る。数軒の民家が建ち並び、住人が庭いじりをしているなど活気が感じられる。岩井沢沿いの車道を上がっていくと石垣の上に杉林に覆われたお堂が見えてくる。岩井沢観音堂だ。お堂の上には卍マークが掲げられており、また地理院地図でも寺院マークが描かれているのだが、古い地形図には神社マークが描かれている。先の道標にも岩井神社と記されていたので、かつては神仏習合だったのだろう。お堂の前のベンチにザックを下ろして休憩を取ろうとしたところ、お堂裏の岩庇が目に入る。人が籠れるくらいの大きなもので、小さな祠が鎮座している。元々は行場などに使われていたのではないだろうか。

(シャガ)

(民家下の斜面がシャガの群落となっていた)

(大都津路山が見える)

(岩井沢地区)

(岩井沢観音堂)

(観音堂奥の岩屋)

朝食代わりのオレンジを食べたところで松尾山へ向けて歩き出す。まずはお堂前に付けられた緩やかな上り坂を進む。この道は岩井沢観音と喜多川神社を結ぶ古道で、数軒の民家も点在している。立派な石垣やシャガの花畑、整備された道からすると今でも住んでいる人がいるのだろう。畑を抜けると草刈りが済んだ原っぱの斜面に出る。振り返ると小都津路山と大都津路山が双耳峰のごとく聳えている。どこか奥山の高原を思わせる光景だ。民家の手前で一旦ダートの車道に入り、カーブに差し掛かる手前で再び山道に入る。これまでに比べると大分荒れた道で、神社へ訪れる人はあまり多くないようだ。簡易橋の架かる沢の手前と尾根を乗り越す手前にそれぞれ山頂へ向かって踏み跡がある。このどちらかが山頂への道なのだろう。尾根を乗り越した先は喜多川神社がある。切妻屋根の拝殿があり、荒れた雰囲気はない。下の藤原地区から手入れにやって来る人がいるのだろうか。

(ツメクサ…?)

(古い道であることを窺わせる立派な石垣)

(シャガが盛り)

(開けた原っぱから小都津路山と大都津路山を望む)

(喜多川神社)

往路を戻り、尾根を乗り越す辺りにある踏み跡から山頂を目指す。これが奥武蔵登山詳細図の示す道に一番近いはずだ。地形図で見てもわかるようにかなりの急斜面で、踏み跡はすぐに消えてしまう。もうこうなれば歩きやすい所を適当に登っていくしかない。ジグザグを切りながら登っていると左手にちょっと開けた所がある。地形図に描かれた神社マークの上辺りだろうか。そちらへ行こうとすると今度は右手に墓地がある。奥武蔵登山詳細図に書かれているものだろう。周囲に踏み跡らしきものは見つからなかったが、どうやって墓参りにやってくるのだろう。墓地の裏手からやはり適当に登っていくと広い尾根に出る。

(急斜面を登る 明瞭な踏み跡はない)

尾根へ出てしまえば松尾山へは迷いようのない一本道だ。ただ地形図を見てもわかるように山頂へ近づくにつれて傾斜は急になっていく。既に3時間半を歩いていて、意外に体力の消耗が激しい。単調な杉檜の林を登っていくと不意に傾斜が緩む。岩が露出し、どうやら山頂が近いらしい。フラットな尾根を進むと境界標の石柱から先は下りになる。確か「画廊天地人」のyasuhiroさんが取り付けた標識があるはずだが…。すると雑木林の手前にある檜に達筆な字で書かれた標識が掛けられていた。ここが松尾山(620)の頂上でいいようだ。かなり消耗しているので、先ほど見かけた岩の上にザックを下ろし、メロンパンを半分だけ食べる。先週もそうだったが、最近あまり食欲が湧かなくなっている。

(尾根に出た所 山頂までは一本道である)

(画廊天地人のyasuhiroさんがつけた松尾山の標識)

松尾山から鞍部へと下ってくる。峠道のような踏み跡が横切っており、古いプラスチック製の道標には西へ下る道が岩井神社方面であることを示していた。そのままぶな峠方面へ上がると今度は可愛らしい石仏が現れる。ここは650のピークの巻き道が分かれている。石仏には安永3年と彫られており、何と240年ほど前のものであるらしい。石仏の裏の斜面を登るとやがて露岩の斜面となり、650のピーク上に出る。山頂に近づくと岩っぽくなる傾向があるようだ。650のピークから下るとしばらくは雑木林の尾根で、急斜面下の鞍部から小ピークを越えるとユンボが置かれた林道が横切る広場に出る。

(鞍部 左が岩井神社(岩井沢観音)への道)

(安永年間の石仏 650のピークへはこの裏を通る)

(こんな感じで無名ピークには標高が書かれている)

檥峠入口と書かれた立札の周辺は綺麗に草刈りがされた原っぱで、涼しい季節であれば良い休憩所になりそうだ。西は杉林になっていて、ドウドウという岩井沢のせせらぎの音が聞こえてくる。野原の左端に踏み跡があり、馬頭観音の碑が立つ。寛政9年と書かれており、こちらも200年以上前のもののようだ。踏み跡は檜の林の斜面を直線的に登っていく。既に4時間以上山を彷徨っており、この登りはきつい。すると右手から九十九折の道が上ってきている。奥武蔵登山詳細図に描かれている紫線のルートらしい。そこでこちらの九十九折へ移ることにする。

(ぶな峠入口の立札がある広場)

(私製の立札)

(寛政年間の馬頭観音の碑)

九十九折を登りきるとダートの林道に出る。先ほどの馬頭観音の広場からやって来ている林道で、かなりのショートカットになった。暑い林道を登り、舗装された奥武蔵グリーンラインに出る。林道の両脇を覆う杉檜の植林や雑木林が陽射しを遮ってくれる。そのままグリーンラインを進むとフウリンツツジと書かれた道標があり、ダートの林道が延びている。そういえばフウリンツツジの花は見たことが無かった。予定にはなかったが、寄ってみよう。林道は緩やかなアップダウンを繰り返して飯盛山(センズイ)に建つ電波塔を見上げる辺りに下へと続く木段がある。木段を少し下りると周囲が伐採された中に一本だけシロヤシオの古木が生えており、上部のほうにだけ白い花を付けていた。案内板によると正式名称はゴヨウツツジで、地元ではシロフウリンと呼ばれてきたという。

(ダートの林道を行く この日は暑かった)

(林道から子ノ権現が見える)

(文字通りのグリーンライン)

(フウリンツツジへの道 歩きやすい)

(フウリンツツジ)

飯盛峠へはフウリンツツジの自生地から先ほどの分岐まで戻らなければならないのだが、電波塔も見上げる位置にあるので、藪だらけの斜面をトラバースして電波塔へ続く道路に出る。センズイ山頂へ続く道を下り、グリーンラインが通る飯盛峠に着く。GWということもあって、バイクやクルマをよく見かけるほか、グリーンラインをランニングするグループが多い。暑いのに大変なことで。新緑の降り注ぐグリーンラインを進み、白木平から登山道に入る。民家脇を抜けていけば関八州見晴台(771.1)の山頂に着く。山頂の周りには朱色の花を沢山付けたヤマツツジが咲き始めていた。北側は遅れ気味で、来週末に見頃となるだろう。展望の良い所ではあるが、気温が高い今日は山頂からの眺めは冴えない。ちょうどお昼時ということもあり、多くの登山者が憩っており、ベンチはどこも空いていない。それでも休憩は取りたいので、奥の院のお堂の影でメロンパンの残りを食べる。う~ん、水があと500㏄だけになってしまった。

(関八州見晴台のヤマツツジ)

(関八州見晴台から大高山方面)

(山頂南側に植えられたヤマツツジ)

(山頂から武甲山を望む)

(山頂からのパノラマ)

関八州見晴台から東へ歩き慣れた尾根を下る。以前は岩場を直接下っていたのだが、現在は歩きやすい巻き道もつくられている。しばらく歩いていないと小さな変化があるものだ。花立松ノ峠でグリーンラインに下り、黒山展望台のある熊野嶽まで車道を歩く。黒山展望台を示す道標の立つ分岐から山道に入る。奥武蔵登山詳細図によると熊野嶽は岩岳山とも呼ぶそうで、なるほど登山道は大きな岩を西から巻いていく。この岩の上は山頂なのだろう。巻き道は歩きやすく、傘杉峠に下りる手前で急な九十九折になる以外は危険な所はない。

(熊野嶽直下の岩場を見上げる)

傘杉峠にあるベンチは登山者に占拠されていた。八徳にある桜の木の下まで我慢するか。グリーンラインを進み、久しぶりの八徳へ下る。杉林が終わると日当たりの良い八徳(やっとく)地区に入る。前に訪れたときは11月下旬の気候の良い時期だったが、今日は夏日になるほど暑く、この日当たりの良さがかえって恨めしい。南向きの斜面には民家が点在しており、GWということもあってか、人の出入りも感じられる。集落中腹の小ピークを過ぎると桜の木を見下ろす展望地にやって来る。谷を遮る一番手前の尾根は梨本峠の辺りだ。その左奥に見える山は大分前に歩いた吉田山。さらにその奥、採石場などがある尾根は飯能アルプスで、右に見える凸凹とした山が子ノ権現だ。

(八徳地区)

(八徳地区上部からの眺め)

(伊豆ヶ岳が見える所もある)

(民家の藤棚)

(八徳地区中腹の眺め)

草刈りを終えた原っぱを回り込むとベンチが置かれた大きな桜の木がある。「好日奥武蔵」の山人さんが花咲く頃の写真を載せているので、是非ご参照いただきたい。今日は既に花は終わり、葉の色も濃くなっている。ベンチに座り、水を摂る。もうボトル半分しかない。体も冷えたところで更に車道を下る。公民館が建つ辺りに顔振峠・風影への山道が延びる。前は風影地区へ行ったが、今回は顔振峠手前の歌碑のある辺りに出てみようと思う。暗い杉林の中を横切るように進み、沢を二度渡ると急坂を九十九折に登っていく。ここに来てのこの登りはかなり厳しい。途中同年代のカップルと出会う。マイナーなルートだが、こんな所でも歩く人が増えているということなのだろう。そういえば前に来たときに比べると藪も薄く感じる。

(八徳の一本桜)

(風影・顔振峠への道)

九十九折を登りきれば、次の分岐まで傾斜の急な所は無い。次の尾根を越える手前で道が分かれる。木で通せんぼされた下の道は大松尾根につながっているのだろう。尾根に上がると風影及び顔振峠を示す道標が立つ。顔振峠への道に入るとグリーンラインに出るまでひたすらフラットな道が続く。もっと登らされるかと思っていたので、これは有り難い。やがて道は広くなり、瀟洒な建物の脇を通る。グリーンラインへ出る手前にカフェ・ベラヴィスタがあり、結構多くのお客さんが来ていた。山歩きの途中じゃなければ寄ってみたいんだけれどね。カフェ・ベラヴィスタの看板から左手を見ると林の中に歌碑が立っていた。

(最初の尾根を越えた辺り かつては藪が濃かった)

(風影、顔振峠の分岐 右は大松尾根 正面は風影、左は顔振峠)

(歌碑・ベラヴィスタへの道 傾斜は一様に緩い)

(グリーンライン脇にある歌碑)

グリーンラインを進み、茶屋が建ち並ぶ顔振峠へやって来た。もう水が残っていないので、峠道を吾野駅へ向かって下ることにする。摩利支天の手前にはベンチが置かれ、この辺りかなり人出が多くなってきたことを窺わせる。摩利支天下も相変わらず良い眺めで、展望地前に置かれた案内板は他の展望地でも山座同定に役に立つことであろう。風影林道を渡ると峠道らしい九十九折の急坂が続く。沢が近く、湿った所であるせいか、シャガが多い。風影東沢が近づいてきた所でダートの林道に出る。林道にはショートカットできる山道があり、沢水が流れ込んでいる所もある。舗装路に出たところで一息入れるが、まだ駅までは遠い。民家の建ち並ぶ下長沢地区まで下り、長沢川沿いに進む。アンダーパスが工事中で国道に出たほうが近かったのだが、たまには川沿いの集落を見て歩くのも悪くない。橋を渡り、吾野小学校脇を越えると国道に出る。橋を渡って吾野宿に入り、石段を登れば吾野駅に着く。自販機で炭酸飲料を買って一口付ける。脱水症を起こしているのかあまり受け付けない。夏日になるような日に9時間近い低山縦走はやはり無謀だったようだ。ホームに上がると電車はすぐにやって来て、GWにしては空いている車内の真ん中にザックを下ろし、帰路に就いた。

(摩利支天)

(摩利支天下からの眺め)

(シャガが多い)

(峠道下部は沢水が流れ込む)

(下長沢地区)

DATA:

西吾野駅6:08→6:48天久保山(403.4)→7:02天久保峠→7:19ヤナゼ→8:02 513のピーク→8:29三田久保峠→8:55岩井沢観音→9:19喜多川神社→9:52松尾山→10:25馬頭観音の広場→10:49奥武蔵グリーンライン→11:01フウリンツツジ自生地→11:08飯盛峠→11:38関八州見晴台(771.1)→11:59七曲峠→12:08花立松ノ峠→12:28傘杉峠→12:36八徳地区→13:04八徳風影古道入口→13:45奥武蔵グリーンライン(歌碑)→13:52顔振峠→15:01吾野駅

地形図 正丸峠 原市場

天久保山から三田久保峠の間は一般的ではありません。コンパス・地形図をお持ちください。

喜多川神社方面から松尾山山頂は尾根に上がるまで踏み跡がありません。松尾山からぶな峠へは踏み跡明瞭で一般的といえるでしょう。

昨年のGWは正丸駅から三田久保峠に上がり、峠から北に延びる尾根を辿ってツツジ山に登った。そこで今年のGWは三田久保峠から南へ延びる尾根の末端にある天久保山から三田久保峠まで歩き、峠の東にある岩井沢観音から松尾山に登ることにした。松尾山から先は奥武蔵グリーンラインに出て顔振峠まで行き、育代山ルートを下る予定だったが、時間の関係で育代山はカットしてしまった。なお登山ルート作成は「奥武蔵登山詳細図(吉備人出版)」を参考にしており、また登山ルートの詳細な様子についてはyasuhiroさんの「画廊天地人」を参照していただきたい。

先週に引き続き始発電車にて西吾野駅に降り立つ。山歩きを始めて丸10年となり、この駅にも数えきれないくらいお世話になった。通いなれた北川沿いの車道(北川道路)を進むと天久保山の登山口である道路開鑿記念碑が立つ広場がある。登山口といっても踏み跡は全くなく、砂防ダムが設けられた小さな沢があるだけである。枝葉の堆積した左岸から登っていく。それほど深い谷ではないが、沢へ落ちたら軽い怪我では済まないだろう。出来るだけ歩きやすい所を慎重に進むとコンクリートの砂防ダムが現れる。ここを越えると谷が浅くなる。右岸の奥が開けているようなので、斜面を上がってみると椚平地区を見下ろす斜面に出る。椚平地区の奥にはイモリ山が見え、更に右奥には子ノ権現が見える。

(道路開鑿記念碑が立つ広場 よく手入れされている)

(砂防ダム脇を行く)

(奥武蔵登山詳細図に展望と書かれた辺りからの眺め 椚平地区を見下ろす)

斜面に作られた畑地の脇に薄い踏み跡があり、それを辿って山頂へと行けそうだ。登り始めるとすぐに東へ下る踏み跡がある。おそらくここが本来の登山口からの道であったのだろう。樹林帯に入ると竹林が広がる谷の右岸を登っていく。この谷は天久保山から東に延びる尾根の末端にあるピークにつながっている。谷の詰めをトラバースし、東へ延びる尾根に乗る。その先のロープが付けられた急斜面を登りきると尾根の末端のピークに出る。地形図を読み込んでいなかったので、ここが天久保山かと思ってしまった。

(急な谷の右岸を登る)

尾根の末端から天久保山へは檜の林が広がる緩やかな尾根が続く。これぞ奥武蔵という光景だ。のんびりと歩いていくと三角点の標石が埋設された天久保山(てんくぼやま403.4)に着く。それなりに広い山頂だが、山頂標識の類は見つからなかった。奥武蔵登山詳細図には狐塚という別名があるほか、ネット上では向本陣山とも呼ばれている。休憩には早いので、お茶を一口飲んで出発する。次の小ピークを越えるとロープの付いた急斜面が待ち受ける。三田久保峠までこうしたロープの付けられた急斜面が続く。ここを下りきると林道の横切る天久保峠(340)だ。「画廊天地人」および「峠のむこうへ」によると北にある全昌院脇から峠道が延びているという。峠の少し東側からは川越山(現地道標だと正丸山)の頭が見える。

(天久保山 三角点が埋設されている)

(天久保峠が見えてきた)

(川越山の山頂部が見える)

天久保峠からしばらくは眼下に林道を覗く尾根を進む。歩く人は多くない道ではあるが、林道の存在は安心感を誘う。緩やかな尾根道を進んでいくと再び林道が横切る。今度は尾根をかなり大きく寸断しており、そばを通る林道へ下るほかない。寸断された鞍部を過ぎると尾根に上がる小道がある。次の小ピークを越えた所がヤナゼと呼ばれる鞍部だ。ここは細い道が横切っている。両側から顕著な谷に挟まれた典型的な鞍部なので、峠道が麓へ続いているのかもしれない。

(天久保峠付近からセンズイ山頂が見える)

(天久保峠を過ぎると眼下に林道が見え隠れする)

(林道によって寸断された尾根)

(ヤナゼ)

ヤナゼから513のピークまではこの尾根で最も面白い所といえるかもしれない。まずヤナゼから登り返すと露岩のピークにぶつかる。両側が切り立った崖になっているので、この岩を乗り越えていくほかない。ロープが掛けられた鞍部を下って登り返すと樹間越しに伊豆ヶ岳を望むことができる。かたわらには白くて細い花びらが密集したアオダモの花が咲いている。その先の小ピークは尾根が二股になっている。地形図が読み込めていれば、右つまり北に延びる尾根を下りればよいことがわかるはずだ。それよりも尾根の分岐の手前に立つ木の幹に付けられた爪痕が凄まじい。熊のものだろうか。急斜面を下ると今度は痩せ尾根になる。奥武蔵にも細い尾根がないわけではないが、ここまで痩せた所は珍しい。福島にある霊山の蟻の戸渡りに匹敵する細さだ。へっぴり腰になって手を突きながら通過すると小ピークを西から巻く。木で通せんぼはしてあるものの、うっかりと東へ延びる尾根に引き込まれそうだ。最後の罠を過ぎれば次のピークは東から巻いてしまう。

(ヤナゼから登ってくると大岩にぶつかる)

(大岩を越えていく 狭い岩場なので慎重に)

(岩場を振り返ったところ)

(こんな感じでロープが付けられた斜面が多い)

(伊豆ヶ岳が見える)

(アオダモの花)

(爪痕 熊か…?)

(痩せ尾根 意外と高度感があり、怖い)

(手前右手にも尾根がある ここは間違えやすい)

513のピーク手前にある鞍部には林道が横切り、これまた尾根が寸断されている。斜面に付けられたロープを使って登るのが定石のようだが、西に回り込んで崖の低い所から斜面をよじ登る。尾根に上がるとここで初めての道標に出会う。天久保山と三田久保峠以外に正丸駅も指している。どうやら「画廊天地人」のyasuhiroさんが利用した登山道のことらしい。地形図から予想したよりはきつくない斜面を登りきるとフラットな尾根になる。どこが山頂かなと思っていると雑木林に覆われた露岩のピークがある。よく見ると木の幹に「513m」と書かれたテープが巻き付けられていた。眼下には朱色の花を沢山付けたヤマツツジがある。今年は少し季節の進みが早いようだ。

(林道から上がると道標がある)

(513のピーク)

(ヤマツツジ)

急傾斜の尾根を下ると先ほどの鞍部で見かけた林道が合流してくる。この林道は正丸と岩井沢をつないでいる北川正丸林道につながるものであり、林道を進んで岩井沢へ下ることもできなくはない。だができれば三田久保峠へは上がっておきたい。ダートの林道を進むと舗装された北川正丸林道にぶつかる。548のピークに連なる尾根は切り立った崖だ。とりあえず先へ進むため、舗装路を東に入る。舗装路が548のピークから東へ派生する尾根を越える辺りで尾根に上がる踏み跡がある。急斜面を我慢して登れば548のピークに着く。ここも赤いテープに標高が記されていた。

(しばらくこの林道を進む)

(北川正丸林道)

(548のピークへ向かって急斜面を登る)

(548のピーク)

548のピークから下りようとすると西側に少し展望が開ける。手前に川越山から正丸峠にかけての尾根、奥に前武川岳と武川岳が望める。あまり展望の良いルートとはいえないので、貴重なスポットだ。三田久保峠の手前は幼木帯となっていて、珍しく藪っぽい。藪が終わるとともに踏み跡が横切る三田久保峠に着く。北川方面へはトラバースしながら下っていく。木材で道が補強されており、思ったよりもよく整備されている。民家が二軒建つ前で舗装路に下り立つ。民家を抜けていく道を通ればかなりの短縮となるのだが、奥武蔵登山詳細図によるとここは通行自粛の要請があるようだ。実際熊鈴を鳴らして歩いていたら家人が出てきて辺りを窺っていた。かつて登山者とトラブルでもあったのだろうか。

(548のピーク付近からの眺め)

(珍しく藪っぽい)

(三田久保峠から北川方面への下り)

舗装路へ下りてから岩井沢地区へは20分ほどの下り。途中ツツジ山方面へ延びていると思われる林道や斜面を覆い尽すシャガの群落など興味を惹かれるものも多い。車道から大都津路山が見えてくると岩井沢地区に出る。数軒の民家が建ち並び、住人が庭いじりをしているなど活気が感じられる。岩井沢沿いの車道を上がっていくと石垣の上に杉林に覆われたお堂が見えてくる。岩井沢観音堂だ。お堂の上には卍マークが掲げられており、また地理院地図でも寺院マークが描かれているのだが、古い地形図には神社マークが描かれている。先の道標にも岩井神社と記されていたので、かつては神仏習合だったのだろう。お堂の前のベンチにザックを下ろして休憩を取ろうとしたところ、お堂裏の岩庇が目に入る。人が籠れるくらいの大きなもので、小さな祠が鎮座している。元々は行場などに使われていたのではないだろうか。

(シャガ)

(民家下の斜面がシャガの群落となっていた)

(大都津路山が見える)

(岩井沢地区)

(岩井沢観音堂)

(観音堂奥の岩屋)

朝食代わりのオレンジを食べたところで松尾山へ向けて歩き出す。まずはお堂前に付けられた緩やかな上り坂を進む。この道は岩井沢観音と喜多川神社を結ぶ古道で、数軒の民家も点在している。立派な石垣やシャガの花畑、整備された道からすると今でも住んでいる人がいるのだろう。畑を抜けると草刈りが済んだ原っぱの斜面に出る。振り返ると小都津路山と大都津路山が双耳峰のごとく聳えている。どこか奥山の高原を思わせる光景だ。民家の手前で一旦ダートの車道に入り、カーブに差し掛かる手前で再び山道に入る。これまでに比べると大分荒れた道で、神社へ訪れる人はあまり多くないようだ。簡易橋の架かる沢の手前と尾根を乗り越す手前にそれぞれ山頂へ向かって踏み跡がある。このどちらかが山頂への道なのだろう。尾根を乗り越した先は喜多川神社がある。切妻屋根の拝殿があり、荒れた雰囲気はない。下の藤原地区から手入れにやって来る人がいるのだろうか。

(ツメクサ…?)

(古い道であることを窺わせる立派な石垣)

(シャガが盛り)

(開けた原っぱから小都津路山と大都津路山を望む)

(喜多川神社)

往路を戻り、尾根を乗り越す辺りにある踏み跡から山頂を目指す。これが奥武蔵登山詳細図の示す道に一番近いはずだ。地形図で見てもわかるようにかなりの急斜面で、踏み跡はすぐに消えてしまう。もうこうなれば歩きやすい所を適当に登っていくしかない。ジグザグを切りながら登っていると左手にちょっと開けた所がある。地形図に描かれた神社マークの上辺りだろうか。そちらへ行こうとすると今度は右手に墓地がある。奥武蔵登山詳細図に書かれているものだろう。周囲に踏み跡らしきものは見つからなかったが、どうやって墓参りにやってくるのだろう。墓地の裏手からやはり適当に登っていくと広い尾根に出る。

(急斜面を登る 明瞭な踏み跡はない)

尾根へ出てしまえば松尾山へは迷いようのない一本道だ。ただ地形図を見てもわかるように山頂へ近づくにつれて傾斜は急になっていく。既に3時間半を歩いていて、意外に体力の消耗が激しい。単調な杉檜の林を登っていくと不意に傾斜が緩む。岩が露出し、どうやら山頂が近いらしい。フラットな尾根を進むと境界標の石柱から先は下りになる。確か「画廊天地人」のyasuhiroさんが取り付けた標識があるはずだが…。すると雑木林の手前にある檜に達筆な字で書かれた標識が掛けられていた。ここが松尾山(620)の頂上でいいようだ。かなり消耗しているので、先ほど見かけた岩の上にザックを下ろし、メロンパンを半分だけ食べる。先週もそうだったが、最近あまり食欲が湧かなくなっている。

(尾根に出た所 山頂までは一本道である)

(画廊天地人のyasuhiroさんがつけた松尾山の標識)

松尾山から鞍部へと下ってくる。峠道のような踏み跡が横切っており、古いプラスチック製の道標には西へ下る道が岩井神社方面であることを示していた。そのままぶな峠方面へ上がると今度は可愛らしい石仏が現れる。ここは650のピークの巻き道が分かれている。石仏には安永3年と彫られており、何と240年ほど前のものであるらしい。石仏の裏の斜面を登るとやがて露岩の斜面となり、650のピーク上に出る。山頂に近づくと岩っぽくなる傾向があるようだ。650のピークから下るとしばらくは雑木林の尾根で、急斜面下の鞍部から小ピークを越えるとユンボが置かれた林道が横切る広場に出る。

(鞍部 左が岩井神社(岩井沢観音)への道)

(安永年間の石仏 650のピークへはこの裏を通る)

(こんな感じで無名ピークには標高が書かれている)

檥峠入口と書かれた立札の周辺は綺麗に草刈りがされた原っぱで、涼しい季節であれば良い休憩所になりそうだ。西は杉林になっていて、ドウドウという岩井沢のせせらぎの音が聞こえてくる。野原の左端に踏み跡があり、馬頭観音の碑が立つ。寛政9年と書かれており、こちらも200年以上前のもののようだ。踏み跡は檜の林の斜面を直線的に登っていく。既に4時間以上山を彷徨っており、この登りはきつい。すると右手から九十九折の道が上ってきている。奥武蔵登山詳細図に描かれている紫線のルートらしい。そこでこちらの九十九折へ移ることにする。

(ぶな峠入口の立札がある広場)

(私製の立札)

(寛政年間の馬頭観音の碑)

九十九折を登りきるとダートの林道に出る。先ほどの馬頭観音の広場からやって来ている林道で、かなりのショートカットになった。暑い林道を登り、舗装された奥武蔵グリーンラインに出る。林道の両脇を覆う杉檜の植林や雑木林が陽射しを遮ってくれる。そのままグリーンラインを進むとフウリンツツジと書かれた道標があり、ダートの林道が延びている。そういえばフウリンツツジの花は見たことが無かった。予定にはなかったが、寄ってみよう。林道は緩やかなアップダウンを繰り返して飯盛山(センズイ)に建つ電波塔を見上げる辺りに下へと続く木段がある。木段を少し下りると周囲が伐採された中に一本だけシロヤシオの古木が生えており、上部のほうにだけ白い花を付けていた。案内板によると正式名称はゴヨウツツジで、地元ではシロフウリンと呼ばれてきたという。

(ダートの林道を行く この日は暑かった)

(林道から子ノ権現が見える)

(文字通りのグリーンライン)

(フウリンツツジへの道 歩きやすい)

(フウリンツツジ)

飯盛峠へはフウリンツツジの自生地から先ほどの分岐まで戻らなければならないのだが、電波塔も見上げる位置にあるので、藪だらけの斜面をトラバースして電波塔へ続く道路に出る。センズイ山頂へ続く道を下り、グリーンラインが通る飯盛峠に着く。GWということもあって、バイクやクルマをよく見かけるほか、グリーンラインをランニングするグループが多い。暑いのに大変なことで。新緑の降り注ぐグリーンラインを進み、白木平から登山道に入る。民家脇を抜けていけば関八州見晴台(771.1)の山頂に着く。山頂の周りには朱色の花を沢山付けたヤマツツジが咲き始めていた。北側は遅れ気味で、来週末に見頃となるだろう。展望の良い所ではあるが、気温が高い今日は山頂からの眺めは冴えない。ちょうどお昼時ということもあり、多くの登山者が憩っており、ベンチはどこも空いていない。それでも休憩は取りたいので、奥の院のお堂の影でメロンパンの残りを食べる。う~ん、水があと500㏄だけになってしまった。

(関八州見晴台のヤマツツジ)

(関八州見晴台から大高山方面)

(山頂南側に植えられたヤマツツジ)

(山頂から武甲山を望む)

(山頂からのパノラマ)

関八州見晴台から東へ歩き慣れた尾根を下る。以前は岩場を直接下っていたのだが、現在は歩きやすい巻き道もつくられている。しばらく歩いていないと小さな変化があるものだ。花立松ノ峠でグリーンラインに下り、黒山展望台のある熊野嶽まで車道を歩く。黒山展望台を示す道標の立つ分岐から山道に入る。奥武蔵登山詳細図によると熊野嶽は岩岳山とも呼ぶそうで、なるほど登山道は大きな岩を西から巻いていく。この岩の上は山頂なのだろう。巻き道は歩きやすく、傘杉峠に下りる手前で急な九十九折になる以外は危険な所はない。

(熊野嶽直下の岩場を見上げる)

傘杉峠にあるベンチは登山者に占拠されていた。八徳にある桜の木の下まで我慢するか。グリーンラインを進み、久しぶりの八徳へ下る。杉林が終わると日当たりの良い八徳(やっとく)地区に入る。前に訪れたときは11月下旬の気候の良い時期だったが、今日は夏日になるほど暑く、この日当たりの良さがかえって恨めしい。南向きの斜面には民家が点在しており、GWということもあってか、人の出入りも感じられる。集落中腹の小ピークを過ぎると桜の木を見下ろす展望地にやって来る。谷を遮る一番手前の尾根は梨本峠の辺りだ。その左奥に見える山は大分前に歩いた吉田山。さらにその奥、採石場などがある尾根は飯能アルプスで、右に見える凸凹とした山が子ノ権現だ。

(八徳地区)

(八徳地区上部からの眺め)

(伊豆ヶ岳が見える所もある)

(民家の藤棚)

(八徳地区中腹の眺め)

草刈りを終えた原っぱを回り込むとベンチが置かれた大きな桜の木がある。「好日奥武蔵」の山人さんが花咲く頃の写真を載せているので、是非ご参照いただきたい。今日は既に花は終わり、葉の色も濃くなっている。ベンチに座り、水を摂る。もうボトル半分しかない。体も冷えたところで更に車道を下る。公民館が建つ辺りに顔振峠・風影への山道が延びる。前は風影地区へ行ったが、今回は顔振峠手前の歌碑のある辺りに出てみようと思う。暗い杉林の中を横切るように進み、沢を二度渡ると急坂を九十九折に登っていく。ここに来てのこの登りはかなり厳しい。途中同年代のカップルと出会う。マイナーなルートだが、こんな所でも歩く人が増えているということなのだろう。そういえば前に来たときに比べると藪も薄く感じる。

(八徳の一本桜)

(風影・顔振峠への道)

九十九折を登りきれば、次の分岐まで傾斜の急な所は無い。次の尾根を越える手前で道が分かれる。木で通せんぼされた下の道は大松尾根につながっているのだろう。尾根に上がると風影及び顔振峠を示す道標が立つ。顔振峠への道に入るとグリーンラインに出るまでひたすらフラットな道が続く。もっと登らされるかと思っていたので、これは有り難い。やがて道は広くなり、瀟洒な建物の脇を通る。グリーンラインへ出る手前にカフェ・ベラヴィスタがあり、結構多くのお客さんが来ていた。山歩きの途中じゃなければ寄ってみたいんだけれどね。カフェ・ベラヴィスタの看板から左手を見ると林の中に歌碑が立っていた。

(最初の尾根を越えた辺り かつては藪が濃かった)

(風影、顔振峠の分岐 右は大松尾根 正面は風影、左は顔振峠)

(歌碑・ベラヴィスタへの道 傾斜は一様に緩い)

(グリーンライン脇にある歌碑)

グリーンラインを進み、茶屋が建ち並ぶ顔振峠へやって来た。もう水が残っていないので、峠道を吾野駅へ向かって下ることにする。摩利支天の手前にはベンチが置かれ、この辺りかなり人出が多くなってきたことを窺わせる。摩利支天下も相変わらず良い眺めで、展望地前に置かれた案内板は他の展望地でも山座同定に役に立つことであろう。風影林道を渡ると峠道らしい九十九折の急坂が続く。沢が近く、湿った所であるせいか、シャガが多い。風影東沢が近づいてきた所でダートの林道に出る。林道にはショートカットできる山道があり、沢水が流れ込んでいる所もある。舗装路に出たところで一息入れるが、まだ駅までは遠い。民家の建ち並ぶ下長沢地区まで下り、長沢川沿いに進む。アンダーパスが工事中で国道に出たほうが近かったのだが、たまには川沿いの集落を見て歩くのも悪くない。橋を渡り、吾野小学校脇を越えると国道に出る。橋を渡って吾野宿に入り、石段を登れば吾野駅に着く。自販機で炭酸飲料を買って一口付ける。脱水症を起こしているのかあまり受け付けない。夏日になるような日に9時間近い低山縦走はやはり無謀だったようだ。ホームに上がると電車はすぐにやって来て、GWにしては空いている車内の真ん中にザックを下ろし、帰路に就いた。

(摩利支天)

(摩利支天下からの眺め)

(シャガが多い)

(峠道下部は沢水が流れ込む)

(下長沢地区)

DATA:

西吾野駅6:08→6:48天久保山(403.4)→7:02天久保峠→7:19ヤナゼ→8:02 513のピーク→8:29三田久保峠→8:55岩井沢観音→9:19喜多川神社→9:52松尾山→10:25馬頭観音の広場→10:49奥武蔵グリーンライン→11:01フウリンツツジ自生地→11:08飯盛峠→11:38関八州見晴台(771.1)→11:59七曲峠→12:08花立松ノ峠→12:28傘杉峠→12:36八徳地区→13:04八徳風影古道入口→13:45奥武蔵グリーンライン(歌碑)→13:52顔振峠→15:01吾野駅

地形図 正丸峠 原市場

天久保山から三田久保峠の間は一般的ではありません。コンパス・地形図をお持ちください。

喜多川神社方面から松尾山山頂は尾根に上がるまで踏み跡がありません。松尾山からぶな峠へは踏み跡明瞭で一般的といえるでしょう。