(天神峠)

埼玉県飯能市の南部、名栗川(入間川)沿いに原市場と呼ばれる地区がある。かつてあった原市場村の村役場が置かれるなど中心的な存在であり、現在でも旧原市場村内で最も人口の多い地区でもある。その役場のあった辺りへ西から妻沢川という川が流れ込んでいる。川沿いに付けられた道は天神峠と仁田山峠という二つの峠を越えて旧名栗村へと通じている。10年前この二つの峠を歩いているのだが、その時は原市場神社から龍谷山(りゅうがいさん)へという尾根道を利用した。今回は妻沢集落からの峠道を使って天神峠を越えてみたい。また10年前には見つけられなかった仁田山峠への峠道も探索する予定だ。仁田山峠からは竹寺・子ノ権現へと縦走して未だ歩いたことのない峠ノ前から小床集落への小床口参道を使うこととしたい。

妻沢から天神峠

朝自宅を出るとシトシトと雨が降っている。山に入る頃には止んでいるだろうと考え出発したが、小手指駅に着く頃にはジャケットがしっとりと濡れていた。飯能でも降っているようなら市立博物館で過ごすのも良いかなと思っていたのだが、バスを待つうちに晴れてきた。これで山に入る決心がついた。朝雨が降っていたせいか名郷行きのバスに乗る登山者はそれほど多くない。車窓から見える飯能河原の桜などはあまり綺麗に紅葉しておらず、今年の夏の暑さの影響を感じさせる。葬儀場のある曲竹からは旧原市場村内だ。名栗川沿いに形成された集落は大きく今でも活気がありそうだ。大き目の医院がある交差点を過ぎると原市場中学校に着く。

(原市場中学校 前の道路はバス通り)

バス停のベンチで準備を整えていざ出発。医院のある交差点まで戻って左に入る。道が二手に分かれていて、右は周助山・倉掛峠方面、左は妻沢・龍谷山方面だ。妻沢方面に入ると原市場中学校グラウンド裏の原市場神社の鳥居が見える。10年前は神社から龍谷山へと登ったが今日は道なりに進む。妻沢集落の入口は尾根が妻沢川によって寸断された所にあり、周囲はやや暗い林に覆われている。そこを抜けると川沿いに開けた集落が続く。クルマの停められた人家が多く、現在でも住んでいる人が多いことが窺える。

(妻沢から天神峠 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

(妻沢集落に入る 左山の上に見える鳥居は原市場神社)

(集落入口にある石仏)

(道路改修記念碑 昭和に建てられたものらしい)

(妻沢川によって寸断された尾根を抜ける この先は集落が広がる)

(妻沢集落)

妻沢に入ってから15分ほど歩くと妻沢川右岸の尾根側に道標が見えてくる。「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)によると中ノ坂への峠道であるらしい。この道標を過ぎた後にも鉄塔管理道やリュウガイ城跡(龍谷山)への道などが右岸尾根には付けられている。逆に周助山(しゅうずけやま)や登戸(のぼっと)のある左岸尾根へ上がる道は無い。妻沢川は左岸に緩斜面があり、そこに集落が形成されているため、民家を抜ける形になる道は廃れてしまったのだろう。

(ここから中ノ坂へ上がれる 右岸尾根は上がれる所が多い)

(リュウガイ城跡への道 ちょっと藪っぽい感じがしたが…)

「この先行き止まり」と書かれた看板より先は道が細くなる。それでもまだ山奥には民家があり、舗装路が途切れる最後の御宅にもクルマが置かれていた。舗装路が終わると最初は広い砂利道が続く。整備された道が続いているなと思っていると次の人の住んでいなさそうな民家より先で道が荒れてくる。一応藪は刈ってあるようだが垂れ下がった笹が行く手を遮る。藪を抜けると羊歯に覆われた土の道が延びる。道の中央は水流で抉られていて歩きやすいとは言い難い。ただ古の峠道ということもあって傾斜はそれほど厳しくない。羊歯の藪が薄くなってわかりやすい道になったと思うのも束の間、沢が眼前を横切る所でわからなくなる。一旦沢の中を入ってみるが倒木だらけだ。道を戻って沢を渡ってみると藪の中に踏み跡がありそうだ。だた今日は舗装路歩きが多くなると予想してトレランシューズを履いてきたため、あまり藪っぽい所を歩きたい気分ではない。それでも羊歯の藪を分けて登っていくとごく短い区間だけ左岸に道が付けられている。

(ここから道路は細くなる)

(人が現在でも住んでいるのはこの辺りまでのようだ この先しばらく砂利道)

(ここが最後の民家 これより先道が荒れてくる)

(笹藪は綺麗に刈られている)

(ここで道が不明瞭になる 右の踏み跡を行くのが正解だが…)

(この藪の中を行く)

(羊歯の藪を抜けると踏み跡がある)

再び右岸へと渡るとやがて沢の詰めに出る。詰めの上をトラバースするように上がると九十九折に変わる。この九十九折がどこまで続くのかと不安に思う間もないまま峠の切通が見えてくる。10年ぶりに天神峠に到達だ。10年も前だとかなり記憶が曖昧になっていることは否めないのだが、それにしても以前と峠の雰囲気が異なっているように感じる。どうやら龍谷山側の切通が崩れてしまったらしい。古い倒木が横たわっているほか峠の祠の土に埋もれていた。ここは切通の形が美しい峠という印象があったのでこの変化は少々残念だ。

(再び右岸へ渡ると沢の詰めをトラバースしていく)

(峠の手前は九十九折になっていて歩きやすい)

(天神峠 左手前に倒木があるように切通が崩れている)

(峠の上にある祠)

仁田山峠へ

天神峠で少し休憩を取る。強い風の吹き抜ける所だが峠から少し下るだけで途端に風は収まる。ジャケットを脱ぎ山シャツ一枚でもそれほど寒くはない。峠から仁田山峠へ向かって下る道は妻沢側よりも整備されている。妻沢から峠を越えるよりも右岸尾根を縦走して峠から仁田山峠へ向かう人が多いのだろう。トラバース道から水流跡沿いに道が付け変わる所だけがわかりにくくなっているものの、概ね歩きやすい道だ。かなり柔くなった丸太橋を二ヶ所渡ると林道蕨入線に出る。

(仁田山峠周辺 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

(林道蕨入線へ向かって良い道が延びる)

(渡るのが怖い古びた丸太橋 沢が浅いので沢床に下って迂回してもいい)

(林道蕨入線)

仁田山峠への林道は砂利道で10年前に歩いた時はよく整備されていた印象がある。登り始めはその当時の印象のままという感じであったが、進むにつれて段々と水流で抉られた跡が目立ってくる。山の斜面から落ちてきたのか倒木もあるがこちらはそれなりに片付けられているようだ。水流跡を避けつつ進んでいると白いガードレールが見えてくる。だがどうにも様子がおかしい。近寄ってみるとガードレール下のコンクリート擁壁が大きく剥き出しになっている。本来は砂利で敷き詰められている所が大きく削られ、一番深い所だとボクの背丈以上の高さがあるようだ。林道自体は沢沿いにあり、コンクリートの壁によって沢の増水から守られたのは間違いない。しかし道の上を大水で抉られてしまったのは皮肉としか言いようがない。近年作られている山間地の道路には水抜き用の溝やラバーなどが設けられているが、そういった設備の無い所は台風などで大きく道が損傷するケースが目立つ。

(水流で大きく削られた跡 深さ170cm以上はありそうだ)

水流で大きく抉られた所さえ慎重に通過してしまえば以降は広い道に戻る。ただクルマでの行き来が不可能となったためか草に覆われている部分が多い。以前に見かけた地蔵尊までやって来るとここにも変化がある。お地蔵様の頭が無くなっているのだ。また10年前の記事を見ると生花が供えられるなど手入れがされていたのだが、現在は整備する人もいなくなってしまったのか花立ても無くなっていた。二連のヘアピンカーブを上がると薪が積まれた建物がある。ここも10年前と比べると庇が歪んで痛みが激しい。草だらけの道は朝まで降っていた雨でかなり泥濘んでいる。地面を見ると様々な獣の足跡があちこちに付いている。これもまた人の往来が無くなった証拠と言えよう。

(お地蔵様 頭が無くなってしまった)

(薪が積まれた建物 庇がだいぶ歪んでいる)

(獣の足跡 シカだろうか?)

10年前に訪れた時は峠へ上がる道を見つけられなかった。奥武蔵登山詳細図によると道の終点より手前から道が延びているようなのだがどこにあるのだろう。以前にも見かけたログハウスまでやってくるとその脇に道が付けられている。見上げると九十九折に上がっているようだ。これが峠道で間違いないだろう。九十九折に入るとよく整備された明瞭な道が続く。はっきり言って林道よりも遥かに状態が良い。ガードレールが途切れる所で舗装された林道原市場名栗線に出る。この道を見つけられていたら楢抜山に登るのがもっと楽だったろうにとは思うものの、まあこれ以上恨み言は言うまい。林道は通行止めになっていて確りガードが置かれている。峠のコンクリート擁壁の端から楢抜山への道は付けられているが、竹寺方面へ向かう道は一見するとわからない。クルマの待避所辺りを見回すと手すりが設けられた崩れた道がある。ここから竹寺へと行くことが出来そうだ。

(右手上にログハウスが見え、手前に道がある)

(峠道は歩きやすい)

(ここから林道蕨入線へ下れる)

(仁田山峠 左に見える踏み跡は楢抜山へと通ずる)

(この手すりのある入口から竹寺方面へと行けそうだ)

竹寺から子ノ権現

仁田山峠から嶺(548)の西に出る道は奥武蔵登山詳細図だと破線ルートになっている。それだけ道が悪いと予想して少し休憩を取ってから出発する。手すりのある崩れた道を何とか上がるともう一本下る道がある。峠を乗り越した所から歩きやすそうな道が上がってきているのだ。合流点より先は傾斜の急な尾根が続いているのが見える。ただ石祠のある所からトラバース道が分かれていてそちらのほうが明瞭だ。トラバース道を進むと傾斜の緩いジグザグを描いて尾根道に合流する。尾根に上がってからは傾斜の急な道が只管続く。15分ほど我慢して登ると道が二手に分かれる。右は嶺で左は西へ続く縦走路に出られる。縦走路に出ればその先は傾斜の緩い尾根が延びる。

(峠を乗り越した所から歩きやすそうな道が上ってきていた)

(石祠のある分岐 どちらを進んでも竹寺方面に出る)

(今回はトラバース道を行く 少しだけ楽できるかも)

(わかりにくいが結構な急坂が続く)

(縦走路に出た)

伐採地の中を緩々と進み、奥秩父線46号鉄塔を見上げる位置までやって来る。鉄塔下まではやや急な登りだ。西側が大きく開けていて鳥居観音の白亜の像の向こうに蕎麦粒山や日向沢ノ峰、川苔山などが見えている。これだけ眺めが良いと感じたのは2011年に初めてここを訪れた時以来だ。46号鉄塔を過ぎ、再び伐採地のある滝ノ入山に着く。ここはかなり広い伐採地で羊歯の葉が繁茂している。2年前に訪れた時も藪濃い感じではあったが、現在は道を覆い隠さんばかりだ。伐採地から林に入り、44号鉄塔下までやって来る。前回来たときは靄っていて遠くの眺めが得られなかったが、今日は名栗川沿いの集落の向こうに山頂を突き出す大持山と山頂が半分削られた武甲山がよく見える。武甲山の右にある平たい山は武川岳だ。また白岩と山下にある採石場の白い山膚の位置もよくわかる。鉄塔から下る伐木は綺麗に片づけられ、前回よりも道は分かりやすい。八幡坂峠の標柱が立つ所まで下って来ると鳥居観音の白い観音像も見える。

(伐採地の中を行く 傾斜の緩いアップダウンが続く)

(46号鉄塔)

(46号鉄塔から東側の眺め)

(46号鉄塔から南西側の眺め)

(滝ノ入山 林の中に入るまで藪道を抜ける必要がある)

(44号鉄塔 眺め良い)

(八幡坂峠からの眺め 鳥居観音も見える)

八幡坂ノ頭を越えて小殿と竹寺を結ぶ八幡坂に着く。今日は竹寺へと続くトラバース道を下る。終始歩きやすい道だ。竹寺の一番奥にある牛頭天王を祀ったお堂の脇には東京スカイツリーが見られる展望台がある。スマホのカメラでははっきり写せないが肉眼だと薄っすらシルエットが確認できる。竹寺から子ノ権現へは通いなれた道で特に変化はない。豆口峠までは歩きやすいトラバース道で、名無しの617m峰を越える辺りが一番体力的には厳しい所だ。617m峰を越えた先は近年の奥武蔵では珍しくなった笹藪の尾根が続く。笹藪が終わると左へ下る道を分ける穴沢峠に着く。道標が立っているが穴沢方面を示すものは特に無いようだ。愛宕山南西の尾根を越えると子ノ権現に着く。観光客の姿は無いが訪れる人の少ない北側の展望台で昼食を取ることにする。北側の展望台は薄が伸びて眺望が遮られるようになってしまった。その分北からの風も防いでくれるので冬場でも休憩しやすくなったのかもしれない。

(八幡坂 右に下ると竹寺に出る)

(竹寺への道 歩きやすい)

(牛頭天王のお堂脇にある展望台 スカイツリーが見える)

(牛頭天王のお堂)

(竹寺から子ノ権現へ向かう まずは沢沿いをトラバース)

(尾根を越えて振り返ったところ 右は鐘楼台への道)

(尾根を越えた後も豆口峠までは歩きやすいトラバース道が続く)

(豆口峠)

(617m峰を登る 結構急坂)

(617m峰の頂上付近)

(穴沢峠へ向かって笹藪の道が延びる)

(穴沢峠 左は穴沢 右は子ノ権現)

(展望台の手前で伊豆ヶ岳が見える 鋭角な古御岳の背後には武川岳らしき山も見える)

(子ノ権現の北展望台)

小床口参道を下る

風が強くカップラーメン作りに四苦八苦しながらも何とか20分ほどで食事をとり終えることができた。一旦本堂へ立ち寄ってお参りし、未踏となっている峠ノ前から小床への道を下ることにする。土産店のある舗装路を下っていき、スルギ尾根への分岐がある展望地で天覚山から関八州見晴台にかけての眺めを楽しむ。更に舗装路を下っていくと小学生くらいの子供たちの集団とすれ違う。この日は登山者が少なく、目立ったのは彼らくらいだった。休暇村奥武蔵と書かれた新しい道標が立つ分岐から山道に入る。トラバース道を下っていくと再び休暇村を示す新しい道標がある。2年前に訪れた時の記事を見ると当時この道標は無かったようだ。2年の間に吉田山へのルートが整備されたのだろう。

(子ノ権現本堂)

(紅葉にはまだ早い)

(仁王像 もう少し近寄って見上げると頭身が合うのかもしれない)

(二本杉)

(スルギ尾根分岐からの眺め)

(休暇村を示す新しい道標が出来た)

吉田山ルートを見送ると道標の立つ分岐に出る。奥武蔵登山詳細図によるとここは柿ノ木峠というらしい。下久通へ下りる道は南川口参道という名が付いていて、一見したところ道は明瞭なようだ。分岐で右に曲がると緩い坂が下っていく。途中谷を横切る辺りは道が優美な曲線を描いていてのんびり眺めながら歩くのが楽しい。谷を回り込むとイモリ山への尾根が延びる小さな瘤のような所に出る。ここが峠ノ前で「天寺十二丁」と彫られた石が置かれている。2012年にイモリ山・本陣山へと縦走した時以来の再訪だ。

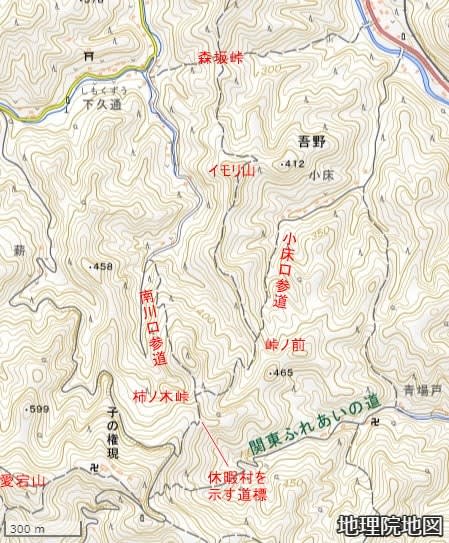

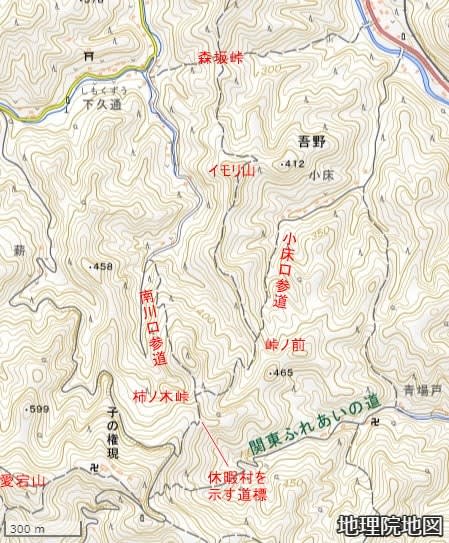

(小床口参道 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

(柿ノ木峠 峠ノ前へは右の道を下る)

(谷を横切るトラバース道 こういう景色は好きだ)

(峠ノ前 正面の尾根を進むとイモリ山へと出られる)

峠ノ前から小床へ下る道は未踏であるものの、古くから「山と高原地図」(昭文社)で一般ルートとされてきたもので状態は良い。古い地形図を見ても北側から登るルートは舗装された林道子の山線を除けば先ほど見送った南川口参道と今歩いている小床口参道のみが描かれている。それだけ長年利用されてきた古道なのだ。歩きやすい九十九折を下ると広い谷に出る。緩い沢筋を進むので石がゴロゴロとしている所もあるが足を引っかけるほどでもない。10分も歩くと小床集落の民家が見えてくる。流石に良い道だった。

(広い谷を下る 道の状態は良い)

(小床集落が見えてきた)

小床集落へ出てしまえば後は西吾野駅まで舗装路歩きだ。駅前の急坂を登り切り時刻表を確認すると5分も経たずに電車がやって来るという。ストックと顔だけ洗ってホームに上がるとちょうど電車がホームに入線してくる。帰りの車内は思ったより乗客が多かったが運よく座って帰ることができたのであった。

(集落の終点辺りにある石仏)

(マムシグサが赤い実を付ける時期になった)

(小床峠の分岐近くにストックの忘れ物があった キャプテンスタッグ製)

(集落内は石仏が多い 下の画像は六地蔵だった)

(小床橋)

(西吾野駅)

DATA:

飯能駅(国際興業バス)原市場中学校バス停7:47→8:42天神峠8:49→8:59林道蕨入線→9:25仁田山峠9:31→9:55奥秩父線46号鉄塔→10:04滝ノ入山→10:11八幡坂峠→10:26竹寺→10:49豆口峠→11:13穴沢峠→11:22子ノ権現11:52→12:20峠ノ前(天寺十二丁石)→12:31小床集落→12:46小床橋(国道299号)→12:58西吾野駅

地形図 原市場 正丸峠

交通機関

西武池袋線 小手指~飯能 252円

国際興業バス 飯能駅~原市場中学校 490円

西武池袋線 西吾野~小手指 387円

関連記事:

平成23年1月3日 周助山から子ノ権現と吉田山

平成24年12月9日 伊豆ヶ岳から子の権現と本陣山

平成25年2月11日 龍谷山から天神峠を経て楢抜山から論地山

2021年10月16日 周助山から吉田山

すべて一般ルートですが、妻沢から天神峠は一部登山道が不明瞭となっています。また蕨入林道から仁田山峠へは道が大きく抉れている所があります。

埼玉県飯能市の南部、名栗川(入間川)沿いに原市場と呼ばれる地区がある。かつてあった原市場村の村役場が置かれるなど中心的な存在であり、現在でも旧原市場村内で最も人口の多い地区でもある。その役場のあった辺りへ西から妻沢川という川が流れ込んでいる。川沿いに付けられた道は天神峠と仁田山峠という二つの峠を越えて旧名栗村へと通じている。10年前この二つの峠を歩いているのだが、その時は原市場神社から龍谷山(りゅうがいさん)へという尾根道を利用した。今回は妻沢集落からの峠道を使って天神峠を越えてみたい。また10年前には見つけられなかった仁田山峠への峠道も探索する予定だ。仁田山峠からは竹寺・子ノ権現へと縦走して未だ歩いたことのない峠ノ前から小床集落への小床口参道を使うこととしたい。

妻沢から天神峠

朝自宅を出るとシトシトと雨が降っている。山に入る頃には止んでいるだろうと考え出発したが、小手指駅に着く頃にはジャケットがしっとりと濡れていた。飯能でも降っているようなら市立博物館で過ごすのも良いかなと思っていたのだが、バスを待つうちに晴れてきた。これで山に入る決心がついた。朝雨が降っていたせいか名郷行きのバスに乗る登山者はそれほど多くない。車窓から見える飯能河原の桜などはあまり綺麗に紅葉しておらず、今年の夏の暑さの影響を感じさせる。葬儀場のある曲竹からは旧原市場村内だ。名栗川沿いに形成された集落は大きく今でも活気がありそうだ。大き目の医院がある交差点を過ぎると原市場中学校に着く。

(原市場中学校 前の道路はバス通り)

バス停のベンチで準備を整えていざ出発。医院のある交差点まで戻って左に入る。道が二手に分かれていて、右は周助山・倉掛峠方面、左は妻沢・龍谷山方面だ。妻沢方面に入ると原市場中学校グラウンド裏の原市場神社の鳥居が見える。10年前は神社から龍谷山へと登ったが今日は道なりに進む。妻沢集落の入口は尾根が妻沢川によって寸断された所にあり、周囲はやや暗い林に覆われている。そこを抜けると川沿いに開けた集落が続く。クルマの停められた人家が多く、現在でも住んでいる人が多いことが窺える。

(妻沢から天神峠 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

(妻沢集落に入る 左山の上に見える鳥居は原市場神社)

(集落入口にある石仏)

(道路改修記念碑 昭和に建てられたものらしい)

(妻沢川によって寸断された尾根を抜ける この先は集落が広がる)

(妻沢集落)

妻沢に入ってから15分ほど歩くと妻沢川右岸の尾根側に道標が見えてくる。「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)によると中ノ坂への峠道であるらしい。この道標を過ぎた後にも鉄塔管理道やリュウガイ城跡(龍谷山)への道などが右岸尾根には付けられている。逆に周助山(しゅうずけやま)や登戸(のぼっと)のある左岸尾根へ上がる道は無い。妻沢川は左岸に緩斜面があり、そこに集落が形成されているため、民家を抜ける形になる道は廃れてしまったのだろう。

(ここから中ノ坂へ上がれる 右岸尾根は上がれる所が多い)

(リュウガイ城跡への道 ちょっと藪っぽい感じがしたが…)

「この先行き止まり」と書かれた看板より先は道が細くなる。それでもまだ山奥には民家があり、舗装路が途切れる最後の御宅にもクルマが置かれていた。舗装路が終わると最初は広い砂利道が続く。整備された道が続いているなと思っていると次の人の住んでいなさそうな民家より先で道が荒れてくる。一応藪は刈ってあるようだが垂れ下がった笹が行く手を遮る。藪を抜けると羊歯に覆われた土の道が延びる。道の中央は水流で抉られていて歩きやすいとは言い難い。ただ古の峠道ということもあって傾斜はそれほど厳しくない。羊歯の藪が薄くなってわかりやすい道になったと思うのも束の間、沢が眼前を横切る所でわからなくなる。一旦沢の中を入ってみるが倒木だらけだ。道を戻って沢を渡ってみると藪の中に踏み跡がありそうだ。だた今日は舗装路歩きが多くなると予想してトレランシューズを履いてきたため、あまり藪っぽい所を歩きたい気分ではない。それでも羊歯の藪を分けて登っていくとごく短い区間だけ左岸に道が付けられている。

(ここから道路は細くなる)

(人が現在でも住んでいるのはこの辺りまでのようだ この先しばらく砂利道)

(ここが最後の民家 これより先道が荒れてくる)

(笹藪は綺麗に刈られている)

(ここで道が不明瞭になる 右の踏み跡を行くのが正解だが…)

(この藪の中を行く)

(羊歯の藪を抜けると踏み跡がある)

再び右岸へと渡るとやがて沢の詰めに出る。詰めの上をトラバースするように上がると九十九折に変わる。この九十九折がどこまで続くのかと不安に思う間もないまま峠の切通が見えてくる。10年ぶりに天神峠に到達だ。10年も前だとかなり記憶が曖昧になっていることは否めないのだが、それにしても以前と峠の雰囲気が異なっているように感じる。どうやら龍谷山側の切通が崩れてしまったらしい。古い倒木が横たわっているほか峠の祠の土に埋もれていた。ここは切通の形が美しい峠という印象があったのでこの変化は少々残念だ。

(再び右岸へ渡ると沢の詰めをトラバースしていく)

(峠の手前は九十九折になっていて歩きやすい)

(天神峠 左手前に倒木があるように切通が崩れている)

(峠の上にある祠)

仁田山峠へ

天神峠で少し休憩を取る。強い風の吹き抜ける所だが峠から少し下るだけで途端に風は収まる。ジャケットを脱ぎ山シャツ一枚でもそれほど寒くはない。峠から仁田山峠へ向かって下る道は妻沢側よりも整備されている。妻沢から峠を越えるよりも右岸尾根を縦走して峠から仁田山峠へ向かう人が多いのだろう。トラバース道から水流跡沿いに道が付け変わる所だけがわかりにくくなっているものの、概ね歩きやすい道だ。かなり柔くなった丸太橋を二ヶ所渡ると林道蕨入線に出る。

(仁田山峠周辺 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

(林道蕨入線へ向かって良い道が延びる)

(渡るのが怖い古びた丸太橋 沢が浅いので沢床に下って迂回してもいい)

(林道蕨入線)

仁田山峠への林道は砂利道で10年前に歩いた時はよく整備されていた印象がある。登り始めはその当時の印象のままという感じであったが、進むにつれて段々と水流で抉られた跡が目立ってくる。山の斜面から落ちてきたのか倒木もあるがこちらはそれなりに片付けられているようだ。水流跡を避けつつ進んでいると白いガードレールが見えてくる。だがどうにも様子がおかしい。近寄ってみるとガードレール下のコンクリート擁壁が大きく剥き出しになっている。本来は砂利で敷き詰められている所が大きく削られ、一番深い所だとボクの背丈以上の高さがあるようだ。林道自体は沢沿いにあり、コンクリートの壁によって沢の増水から守られたのは間違いない。しかし道の上を大水で抉られてしまったのは皮肉としか言いようがない。近年作られている山間地の道路には水抜き用の溝やラバーなどが設けられているが、そういった設備の無い所は台風などで大きく道が損傷するケースが目立つ。

(水流で大きく削られた跡 深さ170cm以上はありそうだ)

水流で大きく抉られた所さえ慎重に通過してしまえば以降は広い道に戻る。ただクルマでの行き来が不可能となったためか草に覆われている部分が多い。以前に見かけた地蔵尊までやって来るとここにも変化がある。お地蔵様の頭が無くなっているのだ。また10年前の記事を見ると生花が供えられるなど手入れがされていたのだが、現在は整備する人もいなくなってしまったのか花立ても無くなっていた。二連のヘアピンカーブを上がると薪が積まれた建物がある。ここも10年前と比べると庇が歪んで痛みが激しい。草だらけの道は朝まで降っていた雨でかなり泥濘んでいる。地面を見ると様々な獣の足跡があちこちに付いている。これもまた人の往来が無くなった証拠と言えよう。

(お地蔵様 頭が無くなってしまった)

(薪が積まれた建物 庇がだいぶ歪んでいる)

(獣の足跡 シカだろうか?)

10年前に訪れた時は峠へ上がる道を見つけられなかった。奥武蔵登山詳細図によると道の終点より手前から道が延びているようなのだがどこにあるのだろう。以前にも見かけたログハウスまでやってくるとその脇に道が付けられている。見上げると九十九折に上がっているようだ。これが峠道で間違いないだろう。九十九折に入るとよく整備された明瞭な道が続く。はっきり言って林道よりも遥かに状態が良い。ガードレールが途切れる所で舗装された林道原市場名栗線に出る。この道を見つけられていたら楢抜山に登るのがもっと楽だったろうにとは思うものの、まあこれ以上恨み言は言うまい。林道は通行止めになっていて確りガードが置かれている。峠のコンクリート擁壁の端から楢抜山への道は付けられているが、竹寺方面へ向かう道は一見するとわからない。クルマの待避所辺りを見回すと手すりが設けられた崩れた道がある。ここから竹寺へと行くことが出来そうだ。

(右手上にログハウスが見え、手前に道がある)

(峠道は歩きやすい)

(ここから林道蕨入線へ下れる)

(仁田山峠 左に見える踏み跡は楢抜山へと通ずる)

(この手すりのある入口から竹寺方面へと行けそうだ)

竹寺から子ノ権現

仁田山峠から嶺(548)の西に出る道は奥武蔵登山詳細図だと破線ルートになっている。それだけ道が悪いと予想して少し休憩を取ってから出発する。手すりのある崩れた道を何とか上がるともう一本下る道がある。峠を乗り越した所から歩きやすそうな道が上がってきているのだ。合流点より先は傾斜の急な尾根が続いているのが見える。ただ石祠のある所からトラバース道が分かれていてそちらのほうが明瞭だ。トラバース道を進むと傾斜の緩いジグザグを描いて尾根道に合流する。尾根に上がってからは傾斜の急な道が只管続く。15分ほど我慢して登ると道が二手に分かれる。右は嶺で左は西へ続く縦走路に出られる。縦走路に出ればその先は傾斜の緩い尾根が延びる。

(峠を乗り越した所から歩きやすそうな道が上ってきていた)

(石祠のある分岐 どちらを進んでも竹寺方面に出る)

(今回はトラバース道を行く 少しだけ楽できるかも)

(わかりにくいが結構な急坂が続く)

(縦走路に出た)

伐採地の中を緩々と進み、奥秩父線46号鉄塔を見上げる位置までやって来る。鉄塔下まではやや急な登りだ。西側が大きく開けていて鳥居観音の白亜の像の向こうに蕎麦粒山や日向沢ノ峰、川苔山などが見えている。これだけ眺めが良いと感じたのは2011年に初めてここを訪れた時以来だ。46号鉄塔を過ぎ、再び伐採地のある滝ノ入山に着く。ここはかなり広い伐採地で羊歯の葉が繁茂している。2年前に訪れた時も藪濃い感じではあったが、現在は道を覆い隠さんばかりだ。伐採地から林に入り、44号鉄塔下までやって来る。前回来たときは靄っていて遠くの眺めが得られなかったが、今日は名栗川沿いの集落の向こうに山頂を突き出す大持山と山頂が半分削られた武甲山がよく見える。武甲山の右にある平たい山は武川岳だ。また白岩と山下にある採石場の白い山膚の位置もよくわかる。鉄塔から下る伐木は綺麗に片づけられ、前回よりも道は分かりやすい。八幡坂峠の標柱が立つ所まで下って来ると鳥居観音の白い観音像も見える。

(伐採地の中を行く 傾斜の緩いアップダウンが続く)

(46号鉄塔)

(46号鉄塔から東側の眺め)

(46号鉄塔から南西側の眺め)

(滝ノ入山 林の中に入るまで藪道を抜ける必要がある)

(44号鉄塔 眺め良い)

(八幡坂峠からの眺め 鳥居観音も見える)

八幡坂ノ頭を越えて小殿と竹寺を結ぶ八幡坂に着く。今日は竹寺へと続くトラバース道を下る。終始歩きやすい道だ。竹寺の一番奥にある牛頭天王を祀ったお堂の脇には東京スカイツリーが見られる展望台がある。スマホのカメラでははっきり写せないが肉眼だと薄っすらシルエットが確認できる。竹寺から子ノ権現へは通いなれた道で特に変化はない。豆口峠までは歩きやすいトラバース道で、名無しの617m峰を越える辺りが一番体力的には厳しい所だ。617m峰を越えた先は近年の奥武蔵では珍しくなった笹藪の尾根が続く。笹藪が終わると左へ下る道を分ける穴沢峠に着く。道標が立っているが穴沢方面を示すものは特に無いようだ。愛宕山南西の尾根を越えると子ノ権現に着く。観光客の姿は無いが訪れる人の少ない北側の展望台で昼食を取ることにする。北側の展望台は薄が伸びて眺望が遮られるようになってしまった。その分北からの風も防いでくれるので冬場でも休憩しやすくなったのかもしれない。

(八幡坂 右に下ると竹寺に出る)

(竹寺への道 歩きやすい)

(牛頭天王のお堂脇にある展望台 スカイツリーが見える)

(牛頭天王のお堂)

(竹寺から子ノ権現へ向かう まずは沢沿いをトラバース)

(尾根を越えて振り返ったところ 右は鐘楼台への道)

(尾根を越えた後も豆口峠までは歩きやすいトラバース道が続く)

(豆口峠)

(617m峰を登る 結構急坂)

(617m峰の頂上付近)

(穴沢峠へ向かって笹藪の道が延びる)

(穴沢峠 左は穴沢 右は子ノ権現)

(展望台の手前で伊豆ヶ岳が見える 鋭角な古御岳の背後には武川岳らしき山も見える)

(子ノ権現の北展望台)

小床口参道を下る

風が強くカップラーメン作りに四苦八苦しながらも何とか20分ほどで食事をとり終えることができた。一旦本堂へ立ち寄ってお参りし、未踏となっている峠ノ前から小床への道を下ることにする。土産店のある舗装路を下っていき、スルギ尾根への分岐がある展望地で天覚山から関八州見晴台にかけての眺めを楽しむ。更に舗装路を下っていくと小学生くらいの子供たちの集団とすれ違う。この日は登山者が少なく、目立ったのは彼らくらいだった。休暇村奥武蔵と書かれた新しい道標が立つ分岐から山道に入る。トラバース道を下っていくと再び休暇村を示す新しい道標がある。2年前に訪れた時の記事を見ると当時この道標は無かったようだ。2年の間に吉田山へのルートが整備されたのだろう。

(子ノ権現本堂)

(紅葉にはまだ早い)

(仁王像 もう少し近寄って見上げると頭身が合うのかもしれない)

(二本杉)

(スルギ尾根分岐からの眺め)

(休暇村を示す新しい道標が出来た)

吉田山ルートを見送ると道標の立つ分岐に出る。奥武蔵登山詳細図によるとここは柿ノ木峠というらしい。下久通へ下りる道は南川口参道という名が付いていて、一見したところ道は明瞭なようだ。分岐で右に曲がると緩い坂が下っていく。途中谷を横切る辺りは道が優美な曲線を描いていてのんびり眺めながら歩くのが楽しい。谷を回り込むとイモリ山への尾根が延びる小さな瘤のような所に出る。ここが峠ノ前で「天寺十二丁」と彫られた石が置かれている。2012年にイモリ山・本陣山へと縦走した時以来の再訪だ。

(小床口参道 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

(柿ノ木峠 峠ノ前へは右の道を下る)

(谷を横切るトラバース道 こういう景色は好きだ)

(峠ノ前 正面の尾根を進むとイモリ山へと出られる)

峠ノ前から小床へ下る道は未踏であるものの、古くから「山と高原地図」(昭文社)で一般ルートとされてきたもので状態は良い。古い地形図を見ても北側から登るルートは舗装された林道子の山線を除けば先ほど見送った南川口参道と今歩いている小床口参道のみが描かれている。それだけ長年利用されてきた古道なのだ。歩きやすい九十九折を下ると広い谷に出る。緩い沢筋を進むので石がゴロゴロとしている所もあるが足を引っかけるほどでもない。10分も歩くと小床集落の民家が見えてくる。流石に良い道だった。

(広い谷を下る 道の状態は良い)

(小床集落が見えてきた)

小床集落へ出てしまえば後は西吾野駅まで舗装路歩きだ。駅前の急坂を登り切り時刻表を確認すると5分も経たずに電車がやって来るという。ストックと顔だけ洗ってホームに上がるとちょうど電車がホームに入線してくる。帰りの車内は思ったより乗客が多かったが運よく座って帰ることができたのであった。

(集落の終点辺りにある石仏)

(マムシグサが赤い実を付ける時期になった)

(小床峠の分岐近くにストックの忘れ物があった キャプテンスタッグ製)

(集落内は石仏が多い 下の画像は六地蔵だった)

(小床橋)

(西吾野駅)

DATA:

飯能駅(国際興業バス)原市場中学校バス停7:47→8:42天神峠8:49→8:59林道蕨入線→9:25仁田山峠9:31→9:55奥秩父線46号鉄塔→10:04滝ノ入山→10:11八幡坂峠→10:26竹寺→10:49豆口峠→11:13穴沢峠→11:22子ノ権現11:52→12:20峠ノ前(天寺十二丁石)→12:31小床集落→12:46小床橋(国道299号)→12:58西吾野駅

地形図 原市場 正丸峠

交通機関

西武池袋線 小手指~飯能 252円

国際興業バス 飯能駅~原市場中学校 490円

西武池袋線 西吾野~小手指 387円

関連記事:

平成23年1月3日 周助山から子ノ権現と吉田山

平成24年12月9日 伊豆ヶ岳から子の権現と本陣山

平成25年2月11日 龍谷山から天神峠を経て楢抜山から論地山

2021年10月16日 周助山から吉田山

すべて一般ルートですが、妻沢から天神峠は一部登山道が不明瞭となっています。また蕨入林道から仁田山峠へは道が大きく抉れている所があります。