(前坂峠)

2016年に北川と高畑川に挟まれた北川尾根という所を歩いたことがあった。古い地形図を見ても特に生活道になっている様子もない地味な尾根なのだが、主尾根には明瞭な踏み跡があり、歩きやすい印象が残っている。その尾根道には636m峰手前に巻き道が付けられていて、麓の高畑と町屋敷の集落を結ぶ峠道となっている。峠道が636m峰から南に派生する尾根を乗越す所は前坂峠と名付けられ、弘法大師の像と大日如来の碑が置かれている。高畑は真言宗の寺院である高山不動から近く、町屋敷より西側の集落にとっては参詣道としての役割を果たしていたこともあったのかもしれない。2016年に歩いたときは尾根道に比べ、峠道はかなり不明瞭になっていて、峠道としての役割をほとんど果たしていないようであった。

今回はこの前坂峠を越える峠道をメインに歩いてみたい。ルートとしてはまず西吾野駅から東に位置する三社峠を越え、ミイ道から赤坂に上がり、大峠・小峠を経て高畑まで行く。前坂峠を越えて町屋敷へと下りたら柏木を経て藤原へと入り、やはり2016年に歩いた藤原と岩井沢とを結ぶ中腹道を進んで岩井沢観音へと出る予定だ。最後は北川正丸林道から天久保山へと続く尾根に入って正丸駅付近へと下りることとした。

三社峠を越えてミイ道を上がる

早朝西吾野駅に着くと空はどんよりとした曇り。谷間には雲がかかり、地面は昨日雨が降ったのか、まだしっとりと濡れている。平地では見頃を過ぎた桜がまだ咲いてはいるものの、雨が花散らしとなってしまったらしい。国道へ出て、まずは三社(みやしろ)の集落へ向かう。「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)によると駅近くの山崎という集落から赤坂へと連なる尾根に上がることができるそうなのだが、民家の敷地に入り込むほかなく、どうにも使いづらい。そこで三社まで交通量の多い国道を歩いていくことにした。三社へやって来ると国道脇が盛り上がっていてちょっとした峠のようである。小山に植えられた桜やミツバツツジが花を付け、山間の集落に来たなという気分にさせてくれる。

(西吾野駅前の桜)

(西吾野駅のスロープから本陣山方面を望む)

(東林寺前の国道 桜とツツジが美しい)

東林寺の脇を回って集落内の道を入り、駐在所を過ぎると大きな建物が見えてくる。飯能市立吾野小学校だ。小学校の前で道が折れ、道なりに進むと水路のある民家の敷地に差し掛かる。民家の敷地には入りたくないので、できるだけ水路脇を進んでいくと「至る大窪・高山不動尊」と書かれた道標がある。集落内に道案内が無いので少々不安に感じていたのだが、これで問題なく峠を越えることができそうだ。道は沢沿いではなく、墓地裏を九十九折に登っていく。短いトラバースが連続する九十九折はやや傾斜が急で、朝一の登りとしてはそれなりにしんどい。ただ道は普請の跡がそこかしこにあり、小学校の野外活動などに使われているのだろう。九十九折が終わると西へ長いトラバース道が延びる。峠が見えてくると最後にまたジグザグを描いて三社峠に出る。近隣の大窪峠と異なり、広い尾根の鞍部を越えており、尾根を掘り割るといった手は加えられていない。比較的新しい道標が立っていて、大分整備が入っているようだ。

(東林寺)

(吾野小学校)

(道なりに行けば三社峠の峠道に入る)

(ようやく道標が現れる)

(三社峠入口付近からの眺め 集落の背後にある山は吉田山)

(道はしっかり整備されている)

(西へ長くトラバースする道)

(ジグザグに上がるようになれば峠は近い)

(三社峠)

(三社峠周辺地図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに赤文字を追記して掲載)

峠から高山不動へ延びる車道へ向かって下る。三社からの峠道に比べると傾斜が緩く歩きやすいトラバース道が続く。薄暗い杉林から明るい落葉樹の林へと樹相が変わると間もなく舗装された車道に出る。三社側の登山口から下りてくるまで30分もかからなかった。周辺は道標以外には何もなく、文字通り三社の人が主に使う峠道なのだろう。10分ほど歩くと車道沿いを流れる沢の右岸に民家が見えてくる。登山詳細図を見るとこの辺りからミイ道が延びているはずだ。民家を過ぎると古いがしっかりとした橋が沢に架けられている。橋を渡り、民家へ近づくと手前から山道が延びている。おそらくこれがミイ道だ。古い地形図を見ると同じ位置に建物記号が描かれているが、道は更に上流を遡った打槌沢に沿って付けられており、直接赤坂へと上がれたらしい。また「山と高原地図 奥武蔵・秩父 2018年度版」(昭文社)の「伊豆ヶ岳周辺詳細図」を見るとこの民家の周辺は井尻という地名が付けられている。高山・大窪の両集落から遠く、便宜上地名を付ける必要があったのだろう。

(北側の峠道を下る)

(こちらも整備状態は良い)

(落葉樹の林になると車道は近い)

(ここに下りてくる)

(車道は川沿いに付けられている)

(ここで橋を渡り、左に入る)

(民家の手前で山道に入る)

ミイ道に入るとすぐに登山詳細図に書かれている祠がある。祠の側には杉の木が立ち、その杉の木に蔓性の木が巻き付いている。蔓性の木の幹も太く、何とも異様な光景だ。祠を過ぎると道は谷地形の中を進むが、すぐに九十九折となって尾根に出る。尾根に出たらパノラマコースとの分岐が近いものと思い込んでいたのだが、意外と傾斜が急な長い尾根道が続く。傾斜のきつさにちょっとイライラし始める頃、パノラマコース分岐に着く。ここからは3月にも歩いた所だ。緩やかに尾根を登れば石地蔵のある赤坂で、その先は高山不動まで歩きやすいトラバース道だ。途中尾根を越える所で一旦主尾根に上がる。明るい落葉樹の林で北側は梢越しに桜の花咲く集落が見下ろせる。あれが高畑の集落だろうか。岩場を過ぎて道標を不動三滝方面へ上がれば大峠だ。

(奥武蔵登山詳細図に書かれた祠)

(まずは谷を上がる)

(尾根に上がると掘割の道が続く したがって行き先は明瞭)

(正面の尾根は登らずに右に巻く)

(パノラマコースとの合流点に着いた ミイ道は木で塞がれている)

(赤坂へ向かって良い道が延びる)

(3月に続いて赤坂へやって来た)

(赤坂から高山不動へは歩きやすい道が続く)

(一旦尾根に上がる この辺りから高畑の集落が見える)

(この岩場を越えると再びトラバース道へと変わる)

(大峠)

(大峠から高山不動へ下る道の倒木はすっかり撤去されていた)

(大峠から越し方を振り返る 優美な線形を描く登山道が美しい)

(ミイ道・大峠周辺地図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに赤文字を追記して掲載)

前坂峠を越える

大峠から小峠を経て馬頭観音の碑までは昨年不動三滝を訪れた際に歩いている。歩きやすい九十九折を下っていくと白滝沢で若い男性に出会う。不動三滝を見に来たのだろうか。男性は白滝沢沿いを下っていった。白滝沢を横切って細道を上がると道標があり、不動ノ滝方面へ上がれば小峠だ。昨年来たときは民家の敷地跡にヨウシュヤマゴボウがわさわさと生えていたのだが、すっかり枯れてしまっていた。その代わりにレンギョウの黄色い花が盛りを迎えていた。敷地跡を抜けて馬頭観音の碑から下ると砂利道に出る。すると先ほど出会った男性とまた出会う。どうやら白滝沢沿いに下ると大滝の上にある民家脇を通って砂利道へと出られるらしい。道なりに砂利道を下っていくと高畑川沿いに付けられた舗装路へとつながる。

(大峠から九十九折を下る)

(白滝沢を渡る 小峠へは正面の道を行く)

(左上へと上がれば小峠だ)

(小峠 奥へ進めば高畑集落 右手を上がれば不動ノ滝)

(レンギョウの花が盛り)

(ヨウシュヤマゴボウはすっかり枯れていた)

(馬頭観音の碑 右手を下る)

(舗装路へ下る途中に薪を積んだ小屋がある)

舗装路は折れ曲がって上へと向かっている。これが高畑への道だろう。問題は「私道です 関係者以外進入禁止」と書かれた看板が立っていることだ。登山詳細図には前坂峠を越える道として描かれていて、また著者の池田和峰氏のブログ(奥武蔵・甲斐郡内西編 登山詳細図踏査日記)の記事でも通行について地元の人の了解を得ているとのことなので、とりあえず集落への道に入ってみることにした。集落に入るとすぐに茶畑、そして花を沢山付けた桜の木が目に入ってくる。桜の木は大振りのものが多く、小さな集落は桃源郷の観を呈していた。素晴らしい景色だ。しかしこの景色をクルマで見に来て、騒がしくされては困るから進入禁止の看板を立てていたのだろう。この景色を堪能できるのは登山者だけの特権だ。

(右手を上がるのが高畑への道 私道につき進入禁止の看板が立つ)

(高畑の桜)

(ミツバツツジ 高畑以外でも花が咲いているものが多かった)

集落の一番上の民家まで登って来た。民家の手前にある山道がどうやら峠の入口らしい。民家の農地を上がって杉林へ入ると九十九折の道が延びている。如何にも峠道らしい形だ。踏み跡は明瞭とは言い難いが、昨年歩いた虚空蔵峠のものと比べればかなり状態は良い。夢中になって登っていると入口から10分と経たずに見覚えのある景色が見えてきた。もう前坂峠(お大師)に着いてしまった。峠には杉の古木が数本有り、その間に大日如来と庚申の碑、そして弘法大師の像が祀られている。2016年に訪れた時と雰囲気は全く変わっていない。

(ここから前坂峠への峠道に入る)

(峠道から高畑の桜を見下ろす)

(峠道の様子 薄いが十分わかる程度の踏み跡はある)

(前坂峠)

(弘法大師像の脇に彫られた年号など)

(弘法大師像と庚申の碑)

(前坂峠周辺地図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに赤文字を追記して掲載)

前坂峠から北川尾根の主尾根に出るまではトラバース道を行く。この辺りかなり踏み跡が薄い上、倒木で塞がれる所もあってわかりにくい。明瞭な尾根に出た所が636m峰との分岐でピンクテープのマーキングもある。町屋敷への下降点は池田和峰氏のブログを読む限りだと掘割の道が延びている辺りだという。北川尾根の主尾根を下っていくと立木に黄色と赤のテープがマーキングされている。掘割の道らしきものが北へ下っており、これが町屋敷への峠道なのだろう。念のため登山詳細図に書かれた「おかね様」という祠も探してみたが、土台だけが残っているのみであった。

(前坂峠から北川尾根主稜線へのトラバース道 かなり薄い踏み跡だ)

(主稜線に出た 前坂峠への道より明瞭)

(636m峰への道)

(久しぶりに北川尾根を歩いたがやはり歩きやすい)

(町屋敷分岐)

(ミツバツツジも咲く 満開まではまだ少しかかりそう)

(おかね様と呼ばれる祠があったらしい)

改めて町屋敷への道を下る。ブログでも指摘されていたように掘割には伐採された木が横たわり、その中を歩いていくのは難しい。掘割からできるだけ外れないように路肩を進む。最初北へ延びていた尾根は西へと曲がる。その尾根の上を峠道が延びる。峠道は沢沿いに付けられやすいのだが、前坂峠はどちら側も尾根上を行く。左手から林道が延びてくる辺りで一旦踏み跡が無くなる。傾斜も急な所なのでわかりにくいが、随所にマーキングがあるのでそれを頼りに進む。その後は薄い踏み跡を何とか辿っていくと尾根を横切る形で明瞭な道が二手に分かれる。登山詳細図を見た限りでは左だ。丸太で補強などの整備がされた道を進むと民家の敷地に出る。敷地の脇に道らしきものがあるようなのだが、伐木が邪魔で進めない。敷地の真ん中を進むのは流石に憚られるので、引き返して右の道へ入ってみる。

(町屋敷への道 掘割は伐木で塞がれている)

(林道が延びてくる この辺りで伐木が酷く踏み跡が消える)

(踏み跡がわからなくても赤テープが導いてくれる)

(踏み跡が分かれる 最初は左に行ったが右のほうが安全)

右の道は重機で造ったように広く、林道利用が予定されているのだろうか。どんどん下ってくと左手に沢が流れているのが見える。これは空竜(くうりゅう)ヤツと呼ばれる沢だ。橋が架けられた所で空竜林道が合流し、沢の右岸を下っていくことができる。林道を下り始めて最初に現れる二軒の建物の一つには老夫婦が住んでいて、お婆さんと挨拶を交わす。杉の植林でやや薄暗い中、毎日を過ごすというのはどんな気分なのだろうか。柏木川(空竜ヤツの下流)に沿って下っていくにつれ、町屋敷の集落内に民家が増えていく。川沿いだけでなく、日当たりが良さそうな山中にも民家があるらしく、林道から個人宅への細い舗装路がいくつも延びている。高台に家が立っているという意味ではここもまた山上集落と言ってよいのかもしれない。

(右の道は林道のような広さ)

(空竜林道に合流 空竜林道は更に上流へと延びている)

(空竜ヤツ)

(空竜林道 特に利用制限は無いようだ)

(洒落た建物 別宅だろうか)

(山中にしては大きな石垣だ)

(町屋敷集落の様子)

(この建物は住居ではなく倉庫らしい 他にも似たような建物があり、原付バイクのガレージとして使われていた)

(町屋敷の石仏 馬頭観音だろうか)

(集落内は桜がちらほら)

藤原と岩井沢を結ぶ中腹道

柏木川が北川と合流する所で柏木に入る。ここは柏木尾根を歩いた2018年に訪れたことがある。柏木を通る北川道路は周辺の集落からの道が合流する主要道路であり、幅が広く、沿道には住宅が多い。西吾野駅から北川道路に入ると天久保山の東に記念碑が立っていて、周辺住民が舗装化を待ち望んでいたことが窺えるのだが、これだけの住居があるのなら道を舗装してライフラインを整備するのは当然のことであろう。柏木橋を渡ると柏木を出て藤原の集落に入る。道路からは山の上に住居が立っているのが見える。藤原もまた山上集落なのだ。

(北川との合流点近くにある石仏)

(柏木に入る)

(案内板 藤原・岩井沢中腹道も描かれている)

(花桃)

(柏木橋を渡ると藤原に入る 中央上に民家が見える)

(藤原の石仏)

集落下の北川道路を行くと広い駐車スペースがあり、公衆トイレと藤原柏木自治会館がある。公衆トイレには檥(ぶな)峠入口と書かれており、北川道路・岩井沢林道を遡って檥峠へと至ることが予定されているのだろう。北川を渡って林道柏木線に入るのが藤原への道だ。まるで城壁のような石垣の下を進み、藤原に入る。緩斜面につくられた集落は日当たりが良く、意外と住居が多い。子供のいるお宅もあり、今でも住んでいる人が多いようだ。

(公衆トイレ 看板に檥峠入口と書かれている)

(ここから藤原の山上集落へと入る)

(藤原柏木自治会館)

(城壁かと思うほどの石垣)

(藤原から柏木橋辺りを見下ろす)

(石垣のある個人宅への道 全体的にかなり広いお宅だ)

(この上が藤原の山上集落)

藤原から喜多川神社への道は少々わかりにくい。お堂のような建物の立つ家の左に付けられた広い砂利道を行くのが正しいのだが、間違えてお堂のような建物の敷地の中を通って山の中に入ってしまった。往路を戻り集落最上部の民家の前を行くと老夫婦が庭仕事をしている。挨拶をするとお爺さんからどこから来たのかと尋ねられる。高山不動からと答えると朝早く出掛けたんだろう?と言われる。確かに6時出発だから都内から来る登山者に比べたら早いのは間違いない。最上部の民家のすぐ奥が喜多川神社だ。本殿の前に数本の杉の古木が立ち、その大きさに圧倒される。

(藤原集落の様子)

(喜多川神社手前から見た藤原の集落 左に見えるお堂のような建物は柏木の案内板にあった十王堂かもしれない)

(喜多川神社 杉の古木に圧倒される)

喜多川神社から岩井沢観音への中腹道は2016年に松尾山を訪れた際に歩いている。神社の左脇にある明瞭な道はすぐに行き止まり。周囲を見回すと上に道が見える。道に上がるとトイレの裏手にもう一本道があった。もう道を忘れてしまっているようだ。中腹道は意外と明瞭で、前坂峠の峠道に比べれば遥かに状態は良い。途中松尾山の頂上へ向かう分岐があり、赤テープのマーキングもある。ただ松尾山への道は険しくあまりお勧めできるものではない。

(中腹道入口)

(左上の道が松尾山方面 なお以前歩いたときは道が途中で消失していた)

(中腹道の状態は思ったよりも良い)

下から上がってくる広い砂利道に出て、しばらく道なりに進む。砂利道の終点は農地となっていて、2台の軽トラックが停まっている。農作業に来ているようだが姿は見えない。終点からは再び中腹道に入る。立派な木製の橋が架けられ、整備が行き届いている。杉林を抜けると突如明るい小さな農地に出る。二人の男性が農作業をしており、さっきの軽トラックは彼らのものに違いない。農地の先には綺麗に草刈りされた草地が広がる。記憶にあった印象よりもこぢんまりとした草地だが、小都津路山と大都津路山が双耳峰のように見えるのは変わらない。2016年の時ように空がもっと青ければ高原のような爽快感を味わえたかもしれない。

(ここで一旦下から上がってくる砂利道に出る)

(砂利道から岩井沢側の中腹道に入る こちらはかなり整備されている)

(小さな農地脇の草地からの眺め 中央の双耳峰が小都津路山(左)と大都津路山(右))

(農地に植えられた花)

農地を過ぎ、橋で沢を渡ると個人宅の庭の中を抜ける。整備された庭にはミツバツツジやシャガの花が咲いている。見通しの良い斜面からは北川を挟んだ向かいの斜面に舗装路が見える。おそらく北川正丸林道だろう。庭を抜けると下って岩井沢観音に着く。ベンチで昼食代わりのカロリーメイトを食べてしばし休憩。

(整備状況が良く、しっかりとした橋が架けてある)

(個人宅の庭を抜ける)

(画像中央上付近に北川正丸林道が見える)

(シャガの花がもう咲いている)

(岩井沢観音堂)

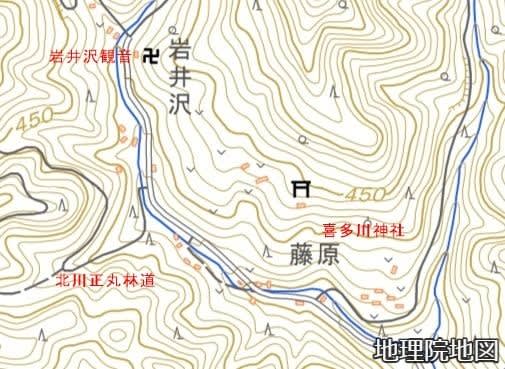

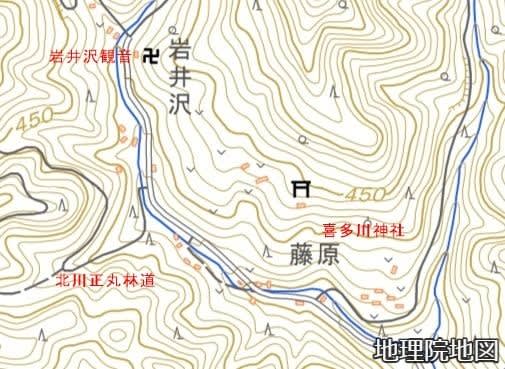

(藤原・岩井沢中腹道周辺地図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに赤文字を追記して掲載)

天久保山ルートを使って正丸駅へ下る

岩井沢観音まではとりあえず順調にやって来た。あとは天久保山からツツジ山へと連なる尾根を越えて正丸駅まで行くだけだ。通常は北川正丸林道を使って三田久保峠を越えて国道へ下りる一般ルートを使うが、今回は北川正丸林道から513m峰への尾根に入り、正丸駅に一番近い513m峰から西へ派生する尾根を下ってみたい。まずは岩井沢の集落を下り、北川正丸林道を登り返す。林道はなかなかの急傾斜で終盤の登りとしては厳しい。かつての峠道である私道を見送ると沢沿いに道がある。地形図だと私道から北にある尾根を一つ越えた谷に付けられた道であるようだ。車道を延々と登っていくのは面倒なので、これを登ってみる。

(岩井沢の集落内にある石仏 馬頭観音だろうか)

(岩井沢の桜)

(北川正丸林道を登り始める)

沢沿いの道はしばらくして終わり、その上はやや急な斜面の谷が広がる。登れない斜度ではないのでじりじりと高度を上げていく。すると左手に民家が見えてきた。以前この付近を通った時住人が神経質そうな人だったので、民家から遠ざかるように上がっていく。ガードレールをまたいで何とか車道に出た。時間にして10分とかからなかったので短縮ルートといえるが、危なっかしくて人におススメできるものではない。

(この沢道を使ってみた)

(沢を詰めるとほぼこの辺りに出る でも利用はお勧めしない)

三田久保峠への道を見送り、林道を10分弱歩くと天久保山方面への尾根に通じる作業道につながる。意気揚々と入ろうとしたが、作業道脇の看板を見ると「森林所有者 作業道管理者以外の立入禁止」と書かれている。うーん、どうしたものか。かつて天久保山から歩いてきた際にこの作業道は利用しているし、登山詳細図にも一部ルートが利用されている。迷った末、ごく短い区間だけ使うことにした。作業道に入ると道が二手に分かれるが、左は東へ派生する尾根に入ってしまう。右の道を行くと作業道は513m峰を巻く。ここは律儀に513m峰を越え、再び林道がぶつかる地点へと下りてくる。

(ここから作業道に入る 立入禁止の看板が立ち、踏み込むのに躊躇してしまう)

問題はここから西に派生する尾根への入り方だ。作業道の開削で踏み跡が寸断されて派生尾根へ入るのが難しい。登山詳細図を見ると作業道を利用して傾斜の急な所を回避したほうが良さそうだ。そこで再び作業道を少し使う。ただ立入禁止と書かれた作業道を歩くのはやはり極まりが悪い。この後ろめたさが災いしたのか、間違った派生尾根を下ってしまい、国道を見下ろす地点まで下ってきた所で崖地のため進退窮まってしまう。残念ながら作業道まで登り返す。作業道を更に下ると小さく登り返す尾根が派生している。登山詳細図ばかり見ていて気付かなかったが、正丸駅へ下る尾根には途中小ピークがあるのだ。今度こそ間違いないだろう。

(間違った尾根を下りてくると正丸の集落が見下ろせる 崖地なのでこれ以上下るのは無理だ)

(ここが正丸駅への最短ルートとなる尾根の入口)

小ピークを越えると緩やかな尾根道が下っていく。先ほどの尾根とは全く異なり歩きやすい。国道を走るクルマの音が近づいてくるとフェンスが見えてくる。登山詳細図には藪と書かれているが、あまり気になるほどではない。フェンスの脇から石段が下っていて、正丸駅も見える。信号の無い横断歩道を慎重に渡って正丸駅に着く。駅前のベンチにザックを下ろし、顔と靴を売店脇の水道で洗う。次の電車が来るまで10分以上ある。前回のように駅に着いた途端に電車がやってくるような状況はやはり勘弁してもらいたいところだ。ホームへ上がると結構登山者がいて、道中一人しか会わなかったことが不思議に感じられる。コロナウイルスの感染が収まるまで、まだしばらくはマイナールートを歩くのが良さそうだ。

(踏み跡は明瞭で傾斜も緩い)

(国道へ出る直前だけ傾斜が急になる)

(石段を使って国道に下りる 奥には正丸駅も見えている)

(正丸駅近くに咲いていたシャガの花)

DATA:

西吾野駅6:10→6:29三社(東林寺)→6:52三社峠→7:14ミイ道入口→7:32パノラマコース分岐→7:35赤坂→7:50大峠→8:05小峠→8:13高畑→8:29前坂峠(お大師)→9:13空竜林道→9:21町屋敷→9:33柏木→9:51藤原(柏木林道分岐)→10:02喜多川神社→10:19岩井沢観音10:24→10:51北川正丸林道から作業道への分岐→11:44正丸駅

地形図 正丸峠

トイレ 檥峠入口(藤原柏木自治会館隣)

交通機関

西武池袋・秩父線 小手指~西吾野 377円 正丸~小手指 409円

関連記事:

平成28年(2016年)3月21日 北川尾根から中尾山

平成28年(2016年)5月1日 天久保山から松尾山を経て顔振峠

平成30年(2018年)2月17日 柏木尾根から六万部塚を経て弓立山

2020年8月29日 不動三滝から黒山三滝

2020年9月22日 正丸から上大満

本文中にも指摘したとおり、高畑集落への道と天久保山の尾根に通じる作業道には入口に立入禁止の看板が立っています。奥武蔵登山詳細図には道が載っていますが、心配な人はこのルートを避けましょう。

ミイ道と藤原・岩井沢中腹道は山と高原地図には紹介されていませんが、道は整備されています。

2016年に北川と高畑川に挟まれた北川尾根という所を歩いたことがあった。古い地形図を見ても特に生活道になっている様子もない地味な尾根なのだが、主尾根には明瞭な踏み跡があり、歩きやすい印象が残っている。その尾根道には636m峰手前に巻き道が付けられていて、麓の高畑と町屋敷の集落を結ぶ峠道となっている。峠道が636m峰から南に派生する尾根を乗越す所は前坂峠と名付けられ、弘法大師の像と大日如来の碑が置かれている。高畑は真言宗の寺院である高山不動から近く、町屋敷より西側の集落にとっては参詣道としての役割を果たしていたこともあったのかもしれない。2016年に歩いたときは尾根道に比べ、峠道はかなり不明瞭になっていて、峠道としての役割をほとんど果たしていないようであった。

今回はこの前坂峠を越える峠道をメインに歩いてみたい。ルートとしてはまず西吾野駅から東に位置する三社峠を越え、ミイ道から赤坂に上がり、大峠・小峠を経て高畑まで行く。前坂峠を越えて町屋敷へと下りたら柏木を経て藤原へと入り、やはり2016年に歩いた藤原と岩井沢とを結ぶ中腹道を進んで岩井沢観音へと出る予定だ。最後は北川正丸林道から天久保山へと続く尾根に入って正丸駅付近へと下りることとした。

三社峠を越えてミイ道を上がる

早朝西吾野駅に着くと空はどんよりとした曇り。谷間には雲がかかり、地面は昨日雨が降ったのか、まだしっとりと濡れている。平地では見頃を過ぎた桜がまだ咲いてはいるものの、雨が花散らしとなってしまったらしい。国道へ出て、まずは三社(みやしろ)の集落へ向かう。「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)によると駅近くの山崎という集落から赤坂へと連なる尾根に上がることができるそうなのだが、民家の敷地に入り込むほかなく、どうにも使いづらい。そこで三社まで交通量の多い国道を歩いていくことにした。三社へやって来ると国道脇が盛り上がっていてちょっとした峠のようである。小山に植えられた桜やミツバツツジが花を付け、山間の集落に来たなという気分にさせてくれる。

(西吾野駅前の桜)

(西吾野駅のスロープから本陣山方面を望む)

(東林寺前の国道 桜とツツジが美しい)

東林寺の脇を回って集落内の道を入り、駐在所を過ぎると大きな建物が見えてくる。飯能市立吾野小学校だ。小学校の前で道が折れ、道なりに進むと水路のある民家の敷地に差し掛かる。民家の敷地には入りたくないので、できるだけ水路脇を進んでいくと「至る大窪・高山不動尊」と書かれた道標がある。集落内に道案内が無いので少々不安に感じていたのだが、これで問題なく峠を越えることができそうだ。道は沢沿いではなく、墓地裏を九十九折に登っていく。短いトラバースが連続する九十九折はやや傾斜が急で、朝一の登りとしてはそれなりにしんどい。ただ道は普請の跡がそこかしこにあり、小学校の野外活動などに使われているのだろう。九十九折が終わると西へ長いトラバース道が延びる。峠が見えてくると最後にまたジグザグを描いて三社峠に出る。近隣の大窪峠と異なり、広い尾根の鞍部を越えており、尾根を掘り割るといった手は加えられていない。比較的新しい道標が立っていて、大分整備が入っているようだ。

(東林寺)

(吾野小学校)

(道なりに行けば三社峠の峠道に入る)

(ようやく道標が現れる)

(三社峠入口付近からの眺め 集落の背後にある山は吉田山)

(道はしっかり整備されている)

(西へ長くトラバースする道)

(ジグザグに上がるようになれば峠は近い)

(三社峠)

(三社峠周辺地図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに赤文字を追記して掲載)

峠から高山不動へ延びる車道へ向かって下る。三社からの峠道に比べると傾斜が緩く歩きやすいトラバース道が続く。薄暗い杉林から明るい落葉樹の林へと樹相が変わると間もなく舗装された車道に出る。三社側の登山口から下りてくるまで30分もかからなかった。周辺は道標以外には何もなく、文字通り三社の人が主に使う峠道なのだろう。10分ほど歩くと車道沿いを流れる沢の右岸に民家が見えてくる。登山詳細図を見るとこの辺りからミイ道が延びているはずだ。民家を過ぎると古いがしっかりとした橋が沢に架けられている。橋を渡り、民家へ近づくと手前から山道が延びている。おそらくこれがミイ道だ。古い地形図を見ると同じ位置に建物記号が描かれているが、道は更に上流を遡った打槌沢に沿って付けられており、直接赤坂へと上がれたらしい。また「山と高原地図 奥武蔵・秩父 2018年度版」(昭文社)の「伊豆ヶ岳周辺詳細図」を見るとこの民家の周辺は井尻という地名が付けられている。高山・大窪の両集落から遠く、便宜上地名を付ける必要があったのだろう。

(北側の峠道を下る)

(こちらも整備状態は良い)

(落葉樹の林になると車道は近い)

(ここに下りてくる)

(車道は川沿いに付けられている)

(ここで橋を渡り、左に入る)

(民家の手前で山道に入る)

ミイ道に入るとすぐに登山詳細図に書かれている祠がある。祠の側には杉の木が立ち、その杉の木に蔓性の木が巻き付いている。蔓性の木の幹も太く、何とも異様な光景だ。祠を過ぎると道は谷地形の中を進むが、すぐに九十九折となって尾根に出る。尾根に出たらパノラマコースとの分岐が近いものと思い込んでいたのだが、意外と傾斜が急な長い尾根道が続く。傾斜のきつさにちょっとイライラし始める頃、パノラマコース分岐に着く。ここからは3月にも歩いた所だ。緩やかに尾根を登れば石地蔵のある赤坂で、その先は高山不動まで歩きやすいトラバース道だ。途中尾根を越える所で一旦主尾根に上がる。明るい落葉樹の林で北側は梢越しに桜の花咲く集落が見下ろせる。あれが高畑の集落だろうか。岩場を過ぎて道標を不動三滝方面へ上がれば大峠だ。

(奥武蔵登山詳細図に書かれた祠)

(まずは谷を上がる)

(尾根に上がると掘割の道が続く したがって行き先は明瞭)

(正面の尾根は登らずに右に巻く)

(パノラマコースとの合流点に着いた ミイ道は木で塞がれている)

(赤坂へ向かって良い道が延びる)

(3月に続いて赤坂へやって来た)

(赤坂から高山不動へは歩きやすい道が続く)

(一旦尾根に上がる この辺りから高畑の集落が見える)

(この岩場を越えると再びトラバース道へと変わる)

(大峠)

(大峠から高山不動へ下る道の倒木はすっかり撤去されていた)

(大峠から越し方を振り返る 優美な線形を描く登山道が美しい)

(ミイ道・大峠周辺地図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに赤文字を追記して掲載)

前坂峠を越える

大峠から小峠を経て馬頭観音の碑までは昨年不動三滝を訪れた際に歩いている。歩きやすい九十九折を下っていくと白滝沢で若い男性に出会う。不動三滝を見に来たのだろうか。男性は白滝沢沿いを下っていった。白滝沢を横切って細道を上がると道標があり、不動ノ滝方面へ上がれば小峠だ。昨年来たときは民家の敷地跡にヨウシュヤマゴボウがわさわさと生えていたのだが、すっかり枯れてしまっていた。その代わりにレンギョウの黄色い花が盛りを迎えていた。敷地跡を抜けて馬頭観音の碑から下ると砂利道に出る。すると先ほど出会った男性とまた出会う。どうやら白滝沢沿いに下ると大滝の上にある民家脇を通って砂利道へと出られるらしい。道なりに砂利道を下っていくと高畑川沿いに付けられた舗装路へとつながる。

(大峠から九十九折を下る)

(白滝沢を渡る 小峠へは正面の道を行く)

(左上へと上がれば小峠だ)

(小峠 奥へ進めば高畑集落 右手を上がれば不動ノ滝)

(レンギョウの花が盛り)

(ヨウシュヤマゴボウはすっかり枯れていた)

(馬頭観音の碑 右手を下る)

(舗装路へ下る途中に薪を積んだ小屋がある)

舗装路は折れ曲がって上へと向かっている。これが高畑への道だろう。問題は「私道です 関係者以外進入禁止」と書かれた看板が立っていることだ。登山詳細図には前坂峠を越える道として描かれていて、また著者の池田和峰氏のブログ(奥武蔵・甲斐郡内西編 登山詳細図踏査日記)の記事でも通行について地元の人の了解を得ているとのことなので、とりあえず集落への道に入ってみることにした。集落に入るとすぐに茶畑、そして花を沢山付けた桜の木が目に入ってくる。桜の木は大振りのものが多く、小さな集落は桃源郷の観を呈していた。素晴らしい景色だ。しかしこの景色をクルマで見に来て、騒がしくされては困るから進入禁止の看板を立てていたのだろう。この景色を堪能できるのは登山者だけの特権だ。

(右手を上がるのが高畑への道 私道につき進入禁止の看板が立つ)

(高畑の桜)

(ミツバツツジ 高畑以外でも花が咲いているものが多かった)

集落の一番上の民家まで登って来た。民家の手前にある山道がどうやら峠の入口らしい。民家の農地を上がって杉林へ入ると九十九折の道が延びている。如何にも峠道らしい形だ。踏み跡は明瞭とは言い難いが、昨年歩いた虚空蔵峠のものと比べればかなり状態は良い。夢中になって登っていると入口から10分と経たずに見覚えのある景色が見えてきた。もう前坂峠(お大師)に着いてしまった。峠には杉の古木が数本有り、その間に大日如来と庚申の碑、そして弘法大師の像が祀られている。2016年に訪れた時と雰囲気は全く変わっていない。

(ここから前坂峠への峠道に入る)

(峠道から高畑の桜を見下ろす)

(峠道の様子 薄いが十分わかる程度の踏み跡はある)

(前坂峠)

(弘法大師像の脇に彫られた年号など)

(弘法大師像と庚申の碑)

(前坂峠周辺地図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに赤文字を追記して掲載)

前坂峠から北川尾根の主尾根に出るまではトラバース道を行く。この辺りかなり踏み跡が薄い上、倒木で塞がれる所もあってわかりにくい。明瞭な尾根に出た所が636m峰との分岐でピンクテープのマーキングもある。町屋敷への下降点は池田和峰氏のブログを読む限りだと掘割の道が延びている辺りだという。北川尾根の主尾根を下っていくと立木に黄色と赤のテープがマーキングされている。掘割の道らしきものが北へ下っており、これが町屋敷への峠道なのだろう。念のため登山詳細図に書かれた「おかね様」という祠も探してみたが、土台だけが残っているのみであった。

(前坂峠から北川尾根主稜線へのトラバース道 かなり薄い踏み跡だ)

(主稜線に出た 前坂峠への道より明瞭)

(636m峰への道)

(久しぶりに北川尾根を歩いたがやはり歩きやすい)

(町屋敷分岐)

(ミツバツツジも咲く 満開まではまだ少しかかりそう)

(おかね様と呼ばれる祠があったらしい)

改めて町屋敷への道を下る。ブログでも指摘されていたように掘割には伐採された木が横たわり、その中を歩いていくのは難しい。掘割からできるだけ外れないように路肩を進む。最初北へ延びていた尾根は西へと曲がる。その尾根の上を峠道が延びる。峠道は沢沿いに付けられやすいのだが、前坂峠はどちら側も尾根上を行く。左手から林道が延びてくる辺りで一旦踏み跡が無くなる。傾斜も急な所なのでわかりにくいが、随所にマーキングがあるのでそれを頼りに進む。その後は薄い踏み跡を何とか辿っていくと尾根を横切る形で明瞭な道が二手に分かれる。登山詳細図を見た限りでは左だ。丸太で補強などの整備がされた道を進むと民家の敷地に出る。敷地の脇に道らしきものがあるようなのだが、伐木が邪魔で進めない。敷地の真ん中を進むのは流石に憚られるので、引き返して右の道へ入ってみる。

(町屋敷への道 掘割は伐木で塞がれている)

(林道が延びてくる この辺りで伐木が酷く踏み跡が消える)

(踏み跡がわからなくても赤テープが導いてくれる)

(踏み跡が分かれる 最初は左に行ったが右のほうが安全)

右の道は重機で造ったように広く、林道利用が予定されているのだろうか。どんどん下ってくと左手に沢が流れているのが見える。これは空竜(くうりゅう)ヤツと呼ばれる沢だ。橋が架けられた所で空竜林道が合流し、沢の右岸を下っていくことができる。林道を下り始めて最初に現れる二軒の建物の一つには老夫婦が住んでいて、お婆さんと挨拶を交わす。杉の植林でやや薄暗い中、毎日を過ごすというのはどんな気分なのだろうか。柏木川(空竜ヤツの下流)に沿って下っていくにつれ、町屋敷の集落内に民家が増えていく。川沿いだけでなく、日当たりが良さそうな山中にも民家があるらしく、林道から個人宅への細い舗装路がいくつも延びている。高台に家が立っているという意味ではここもまた山上集落と言ってよいのかもしれない。

(右の道は林道のような広さ)

(空竜林道に合流 空竜林道は更に上流へと延びている)

(空竜ヤツ)

(空竜林道 特に利用制限は無いようだ)

(洒落た建物 別宅だろうか)

(山中にしては大きな石垣だ)

(町屋敷集落の様子)

(この建物は住居ではなく倉庫らしい 他にも似たような建物があり、原付バイクのガレージとして使われていた)

(町屋敷の石仏 馬頭観音だろうか)

(集落内は桜がちらほら)

藤原と岩井沢を結ぶ中腹道

柏木川が北川と合流する所で柏木に入る。ここは柏木尾根を歩いた2018年に訪れたことがある。柏木を通る北川道路は周辺の集落からの道が合流する主要道路であり、幅が広く、沿道には住宅が多い。西吾野駅から北川道路に入ると天久保山の東に記念碑が立っていて、周辺住民が舗装化を待ち望んでいたことが窺えるのだが、これだけの住居があるのなら道を舗装してライフラインを整備するのは当然のことであろう。柏木橋を渡ると柏木を出て藤原の集落に入る。道路からは山の上に住居が立っているのが見える。藤原もまた山上集落なのだ。

(北川との合流点近くにある石仏)

(柏木に入る)

(案内板 藤原・岩井沢中腹道も描かれている)

(花桃)

(柏木橋を渡ると藤原に入る 中央上に民家が見える)

(藤原の石仏)

集落下の北川道路を行くと広い駐車スペースがあり、公衆トイレと藤原柏木自治会館がある。公衆トイレには檥(ぶな)峠入口と書かれており、北川道路・岩井沢林道を遡って檥峠へと至ることが予定されているのだろう。北川を渡って林道柏木線に入るのが藤原への道だ。まるで城壁のような石垣の下を進み、藤原に入る。緩斜面につくられた集落は日当たりが良く、意外と住居が多い。子供のいるお宅もあり、今でも住んでいる人が多いようだ。

(公衆トイレ 看板に檥峠入口と書かれている)

(ここから藤原の山上集落へと入る)

(藤原柏木自治会館)

(城壁かと思うほどの石垣)

(藤原から柏木橋辺りを見下ろす)

(石垣のある個人宅への道 全体的にかなり広いお宅だ)

(この上が藤原の山上集落)

藤原から喜多川神社への道は少々わかりにくい。お堂のような建物の立つ家の左に付けられた広い砂利道を行くのが正しいのだが、間違えてお堂のような建物の敷地の中を通って山の中に入ってしまった。往路を戻り集落最上部の民家の前を行くと老夫婦が庭仕事をしている。挨拶をするとお爺さんからどこから来たのかと尋ねられる。高山不動からと答えると朝早く出掛けたんだろう?と言われる。確かに6時出発だから都内から来る登山者に比べたら早いのは間違いない。最上部の民家のすぐ奥が喜多川神社だ。本殿の前に数本の杉の古木が立ち、その大きさに圧倒される。

(藤原集落の様子)

(喜多川神社手前から見た藤原の集落 左に見えるお堂のような建物は柏木の案内板にあった十王堂かもしれない)

(喜多川神社 杉の古木に圧倒される)

喜多川神社から岩井沢観音への中腹道は2016年に松尾山を訪れた際に歩いている。神社の左脇にある明瞭な道はすぐに行き止まり。周囲を見回すと上に道が見える。道に上がるとトイレの裏手にもう一本道があった。もう道を忘れてしまっているようだ。中腹道は意外と明瞭で、前坂峠の峠道に比べれば遥かに状態は良い。途中松尾山の頂上へ向かう分岐があり、赤テープのマーキングもある。ただ松尾山への道は険しくあまりお勧めできるものではない。

(中腹道入口)

(左上の道が松尾山方面 なお以前歩いたときは道が途中で消失していた)

(中腹道の状態は思ったよりも良い)

下から上がってくる広い砂利道に出て、しばらく道なりに進む。砂利道の終点は農地となっていて、2台の軽トラックが停まっている。農作業に来ているようだが姿は見えない。終点からは再び中腹道に入る。立派な木製の橋が架けられ、整備が行き届いている。杉林を抜けると突如明るい小さな農地に出る。二人の男性が農作業をしており、さっきの軽トラックは彼らのものに違いない。農地の先には綺麗に草刈りされた草地が広がる。記憶にあった印象よりもこぢんまりとした草地だが、小都津路山と大都津路山が双耳峰のように見えるのは変わらない。2016年の時ように空がもっと青ければ高原のような爽快感を味わえたかもしれない。

(ここで一旦下から上がってくる砂利道に出る)

(砂利道から岩井沢側の中腹道に入る こちらはかなり整備されている)

(小さな農地脇の草地からの眺め 中央の双耳峰が小都津路山(左)と大都津路山(右))

(農地に植えられた花)

農地を過ぎ、橋で沢を渡ると個人宅の庭の中を抜ける。整備された庭にはミツバツツジやシャガの花が咲いている。見通しの良い斜面からは北川を挟んだ向かいの斜面に舗装路が見える。おそらく北川正丸林道だろう。庭を抜けると下って岩井沢観音に着く。ベンチで昼食代わりのカロリーメイトを食べてしばし休憩。

(整備状況が良く、しっかりとした橋が架けてある)

(個人宅の庭を抜ける)

(画像中央上付近に北川正丸林道が見える)

(シャガの花がもう咲いている)

(岩井沢観音堂)

(藤原・岩井沢中腹道周辺地図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに赤文字を追記して掲載)

天久保山ルートを使って正丸駅へ下る

岩井沢観音まではとりあえず順調にやって来た。あとは天久保山からツツジ山へと連なる尾根を越えて正丸駅まで行くだけだ。通常は北川正丸林道を使って三田久保峠を越えて国道へ下りる一般ルートを使うが、今回は北川正丸林道から513m峰への尾根に入り、正丸駅に一番近い513m峰から西へ派生する尾根を下ってみたい。まずは岩井沢の集落を下り、北川正丸林道を登り返す。林道はなかなかの急傾斜で終盤の登りとしては厳しい。かつての峠道である私道を見送ると沢沿いに道がある。地形図だと私道から北にある尾根を一つ越えた谷に付けられた道であるようだ。車道を延々と登っていくのは面倒なので、これを登ってみる。

(岩井沢の集落内にある石仏 馬頭観音だろうか)

(岩井沢の桜)

(北川正丸林道を登り始める)

沢沿いの道はしばらくして終わり、その上はやや急な斜面の谷が広がる。登れない斜度ではないのでじりじりと高度を上げていく。すると左手に民家が見えてきた。以前この付近を通った時住人が神経質そうな人だったので、民家から遠ざかるように上がっていく。ガードレールをまたいで何とか車道に出た。時間にして10分とかからなかったので短縮ルートといえるが、危なっかしくて人におススメできるものではない。

(この沢道を使ってみた)

(沢を詰めるとほぼこの辺りに出る でも利用はお勧めしない)

三田久保峠への道を見送り、林道を10分弱歩くと天久保山方面への尾根に通じる作業道につながる。意気揚々と入ろうとしたが、作業道脇の看板を見ると「森林所有者 作業道管理者以外の立入禁止」と書かれている。うーん、どうしたものか。かつて天久保山から歩いてきた際にこの作業道は利用しているし、登山詳細図にも一部ルートが利用されている。迷った末、ごく短い区間だけ使うことにした。作業道に入ると道が二手に分かれるが、左は東へ派生する尾根に入ってしまう。右の道を行くと作業道は513m峰を巻く。ここは律儀に513m峰を越え、再び林道がぶつかる地点へと下りてくる。

(ここから作業道に入る 立入禁止の看板が立ち、踏み込むのに躊躇してしまう)

問題はここから西に派生する尾根への入り方だ。作業道の開削で踏み跡が寸断されて派生尾根へ入るのが難しい。登山詳細図を見ると作業道を利用して傾斜の急な所を回避したほうが良さそうだ。そこで再び作業道を少し使う。ただ立入禁止と書かれた作業道を歩くのはやはり極まりが悪い。この後ろめたさが災いしたのか、間違った派生尾根を下ってしまい、国道を見下ろす地点まで下ってきた所で崖地のため進退窮まってしまう。残念ながら作業道まで登り返す。作業道を更に下ると小さく登り返す尾根が派生している。登山詳細図ばかり見ていて気付かなかったが、正丸駅へ下る尾根には途中小ピークがあるのだ。今度こそ間違いないだろう。

(間違った尾根を下りてくると正丸の集落が見下ろせる 崖地なのでこれ以上下るのは無理だ)

(ここが正丸駅への最短ルートとなる尾根の入口)

小ピークを越えると緩やかな尾根道が下っていく。先ほどの尾根とは全く異なり歩きやすい。国道を走るクルマの音が近づいてくるとフェンスが見えてくる。登山詳細図には藪と書かれているが、あまり気になるほどではない。フェンスの脇から石段が下っていて、正丸駅も見える。信号の無い横断歩道を慎重に渡って正丸駅に着く。駅前のベンチにザックを下ろし、顔と靴を売店脇の水道で洗う。次の電車が来るまで10分以上ある。前回のように駅に着いた途端に電車がやってくるような状況はやはり勘弁してもらいたいところだ。ホームへ上がると結構登山者がいて、道中一人しか会わなかったことが不思議に感じられる。コロナウイルスの感染が収まるまで、まだしばらくはマイナールートを歩くのが良さそうだ。

(踏み跡は明瞭で傾斜も緩い)

(国道へ出る直前だけ傾斜が急になる)

(石段を使って国道に下りる 奥には正丸駅も見えている)

(正丸駅近くに咲いていたシャガの花)

DATA:

西吾野駅6:10→6:29三社(東林寺)→6:52三社峠→7:14ミイ道入口→7:32パノラマコース分岐→7:35赤坂→7:50大峠→8:05小峠→8:13高畑→8:29前坂峠(お大師)→9:13空竜林道→9:21町屋敷→9:33柏木→9:51藤原(柏木林道分岐)→10:02喜多川神社→10:19岩井沢観音10:24→10:51北川正丸林道から作業道への分岐→11:44正丸駅

地形図 正丸峠

トイレ 檥峠入口(藤原柏木自治会館隣)

交通機関

西武池袋・秩父線 小手指~西吾野 377円 正丸~小手指 409円

関連記事:

平成28年(2016年)3月21日 北川尾根から中尾山

平成28年(2016年)5月1日 天久保山から松尾山を経て顔振峠

平成30年(2018年)2月17日 柏木尾根から六万部塚を経て弓立山

2020年8月29日 不動三滝から黒山三滝

2020年9月22日 正丸から上大満

本文中にも指摘したとおり、高畑集落への道と天久保山の尾根に通じる作業道には入口に立入禁止の看板が立っています。奥武蔵登山詳細図には道が載っていますが、心配な人はこのルートを避けましょう。

ミイ道と藤原・岩井沢中腹道は山と高原地図には紹介されていませんが、道は整備されています。