昨日は、Bunkamuraギャラリー「染付古便器の粋-青と白、もてなしの装い」を観たのでございます。

http://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/161228kobenki.html

(会場内写真撮影可)

江戸時代後期、人々の憧れの色だった「青と白」

明治時代になると、陶磁器製の便器にも「青と白」の装飾が施されるようになりましたのじゃ。

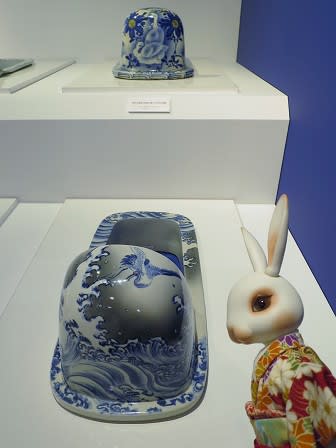

INAXライブミュージアム所蔵の、主に明治時代後期の様々な染付古便器が展示されてございます。

「便器」なる言葉、普段口にするのも憚られまするが、美しい染付古便器の数々を観て、言葉の認識も改めるほど驚きましたぞ。

「セット便器」は、大便器と小便器に同じ文様が描かれたセットもの。

トータルコーディネートとは、昔の方々は粋なことをやりますのぅ。

おお~、大好きな鳥も飛んでおるぞよ。

便器を飾った文様も様々。

《染付牡丹に唐獅子図 向高》

《染付波に鶴図 小判型大便器》 かっちょいいのぅ。

明治時代、便所は主家から離れた場所か、住宅の隅の縁側の端に造られるのが一般的でしたのじゃ。

主に客用として設置された染付便器は、おもてなしの心だったのですな。

便器が横向きだと絵柄もよくわかりますのぅ。ずらり並べたタイルも素敵じゃ。

「厠下駄」なるブツを初めて知りましたが、床を汚さぬよう立ち位置を示すため置かれたものなのですと。

跳ね返り防止に、このようにつま先に覆いが付いたものが好まれたそうな。

陶磁器製は、汚れても水洗いができますからのぅ。

まるっとして可愛いけれど、重くて歩行には向きませぬ。

染付古便器の中でも、窯元の銘が入った“ブランドもの”もございます。

細かな絵付けと最先端の技術が用いられておるゆえ、非常に高価で一般庶民には手の届かぬ高級品だったのじゃ。

《染付花と蝶図(牡丹と芭蕉)》さすがブランドもの、美しい~。

こちらもブランドもの。細密な絵付け。

無地の便器しか知らなかったわたくし、目から鱗な展覧会でありました。

ショップでは、INAXの染付チックな便器も販売されてございます。

はっきり憶えておらぬが、確か80万円以上したような・・・

これも良いけど、やはり本物の染付磁器の洋式便器が欲しいですのぅ。

宝くじが当たったら、外側は染付磁器で、内側はINAXのハイテク技術を駆使した便器を特注するのはどうじゃろ。

あ、花鳥画の染付も良いけれど、マイセンやヘレンドはどうじゃろ。

マイセンのアラビアンナイトみっしり柄や、ヘレンドの花々咲き乱れる柄は。(ばきっ)

アンケート記入したらば、INAXライブミュージアムのチケット頂きました。

そういえば昨年1月にBunkamuraギャラリーで観た「Tiles 一枚の奥ゆき、幾千の煌めき。」もINAXライブミュージアムのコレクションで、観応えあったのじゃ。

行ってみたいものよのぅ。

なれど・・・常滑市は遠い・・・(涙)

会場の外からは、中が殆ど見えないようになっているのよ。

お向かいはカフェですからのぅ。

会期は1月9日まで。ご興味ある方はぜひ。

昨日は他の展覧会もハシゴいたしましたが、長くなりましたゆえまた後日。