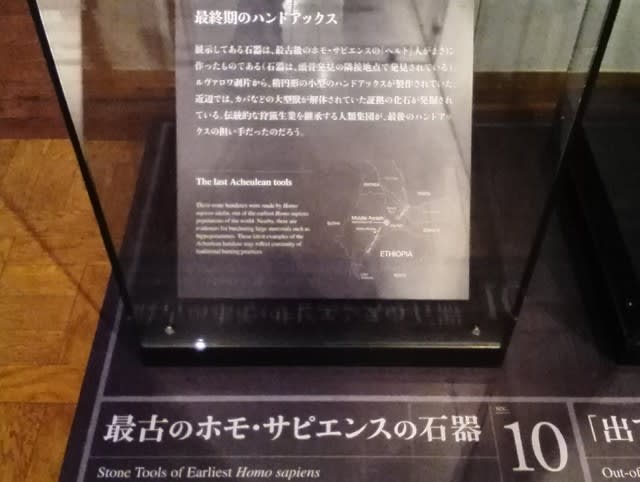

東京大学敷地内にある博物館で開催された、「最古の石器とハンドアックス ーデザインの始まり」をようやく見に行けました。

個人的に、「ものごと」の起源にある時期から興味を覚え、例えば今回の展示に関連すれば、

・いつから集団生活をするようになったのか

・狩猟は何をきっかけに始まったのか

・火を使う文化もそうだが、ものを加熱することでの効果をどのように知ったのか

など、今、人間が当たり前に行っている数々の、他の動物とは違う習性や文化の起源に興味がありました。

少し脱線しますが、「発酵」という技術は縄文時代からあったとも聞きます。これだって、なにをきっかけに発酵技術を習得したり、初めてそれを口にしたのか、など興味は尽きません。

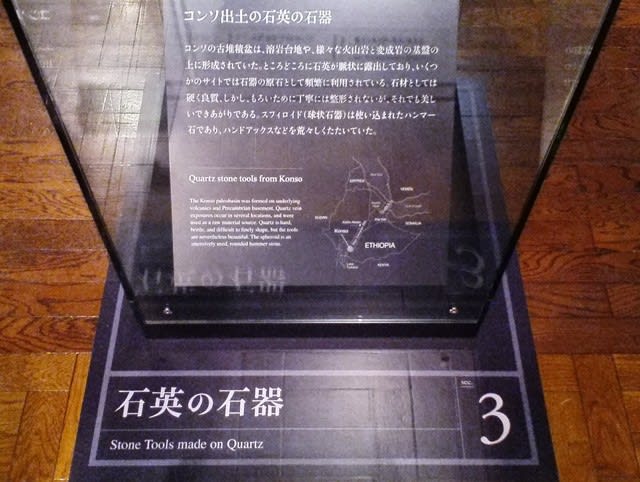

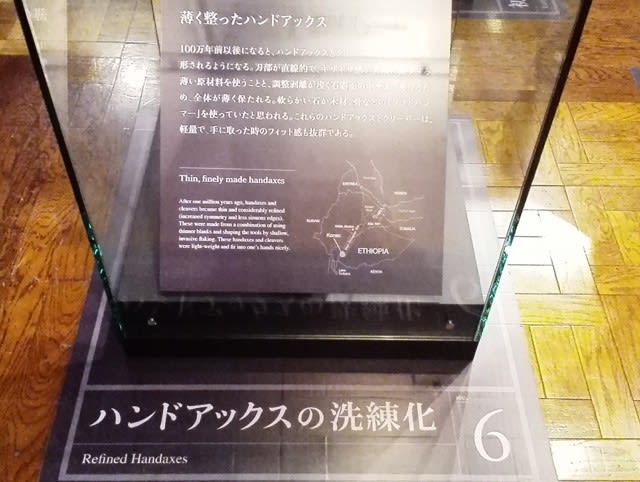

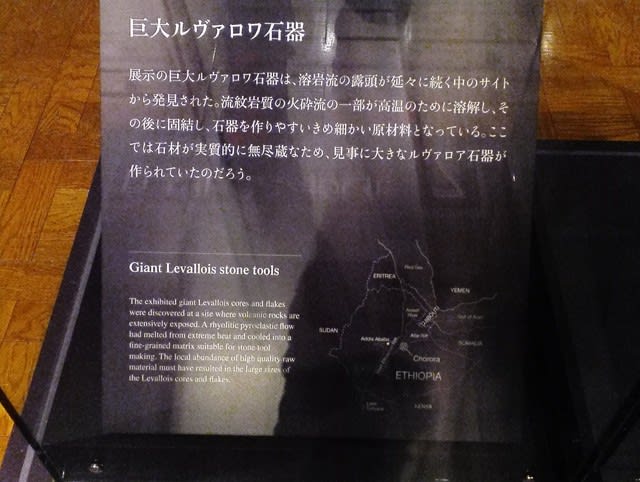

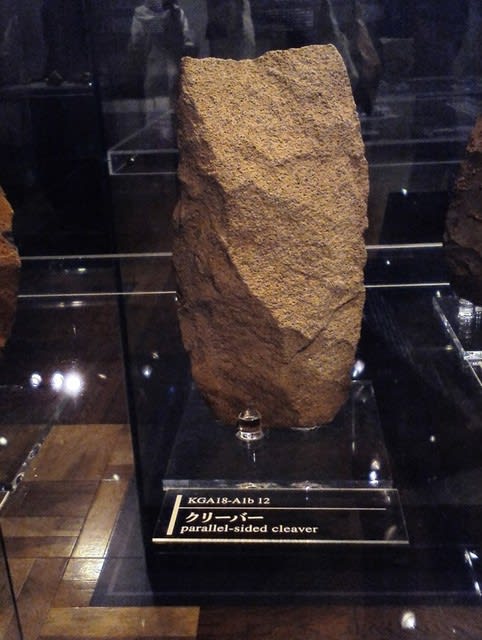

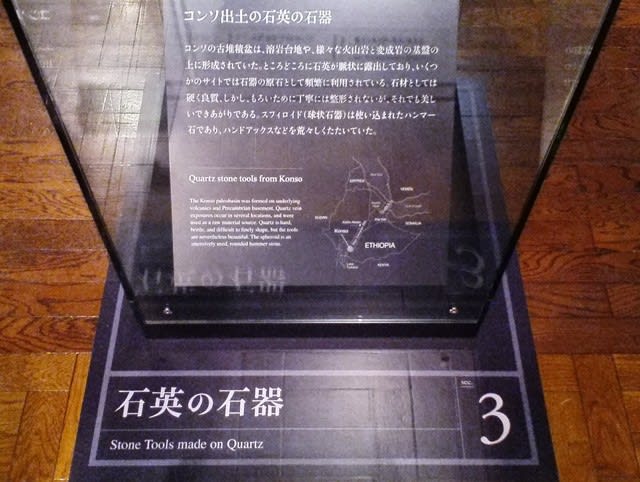

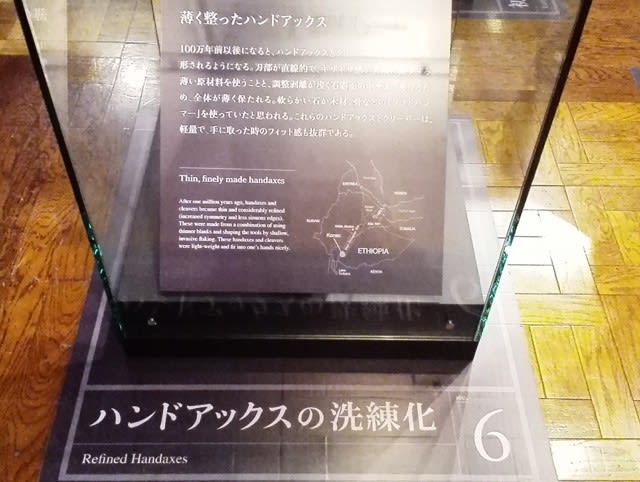

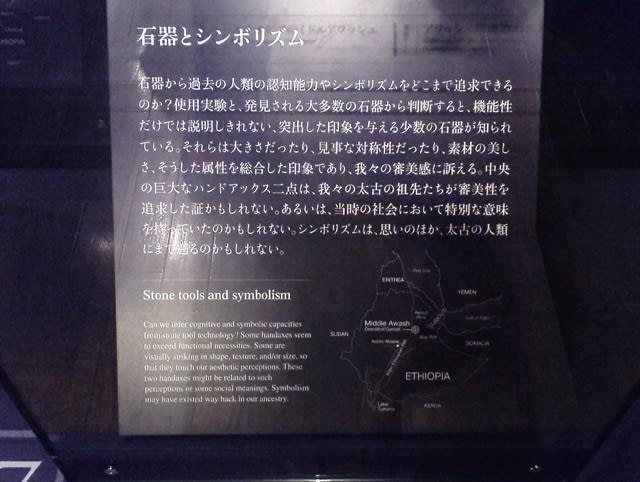

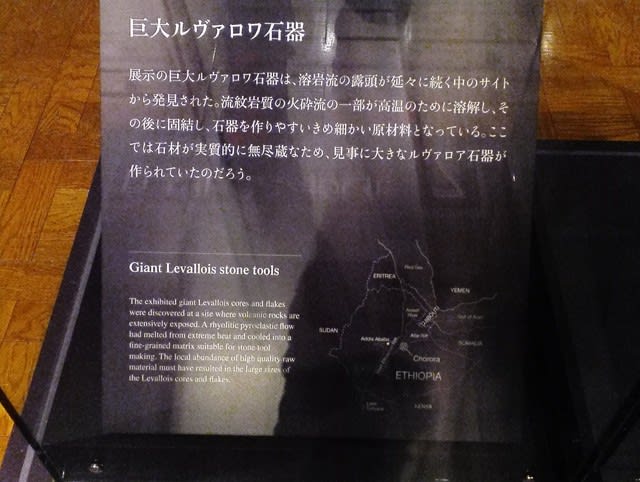

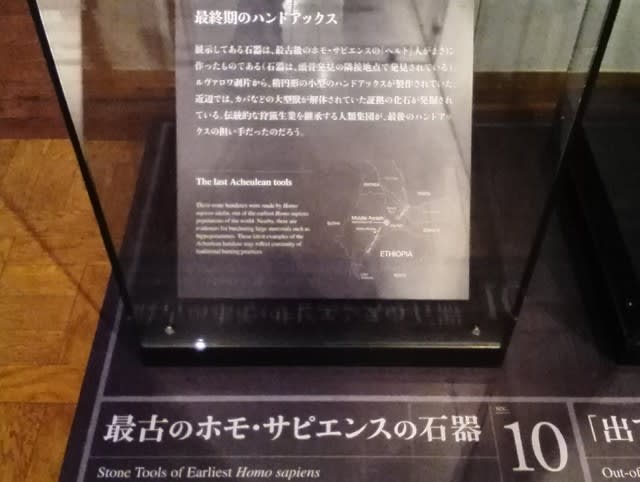

今回の展示と開催は、その中でも「石器」、特にハンドアックスに内容が集中していて、ただの石をほかの石で叩くことで鋭利な物にしたり、左右対称性のかたちに仕上げるという、非常に高度な「ひと」だけが持ち得る能力にスポットを当てた催しになります。

そうなのです。だから副題として「ーデザインの始まり」とあるのです。

というのが、展示物に添えられた文章を読んでいくと解かるのですが、木の枝や無垢の石を使ってなにかの動作を行う動物はほかにも存在しますが、それぞれ加工をすることで先端を尖らせたり、また、石同士をぶつけあい目的に合ったかたちにしていくことをするのは、人間だけというのです。

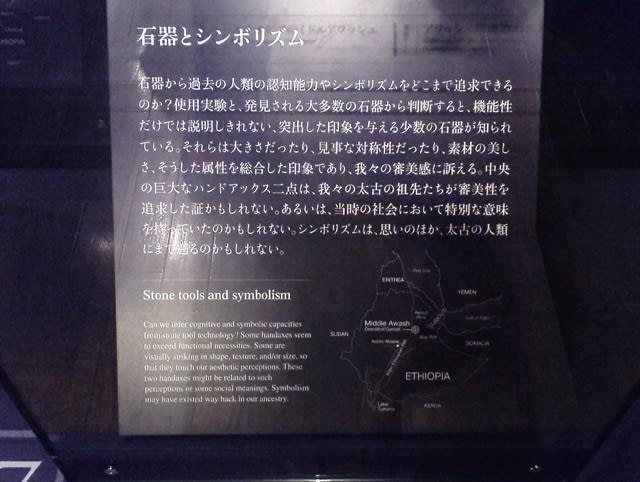

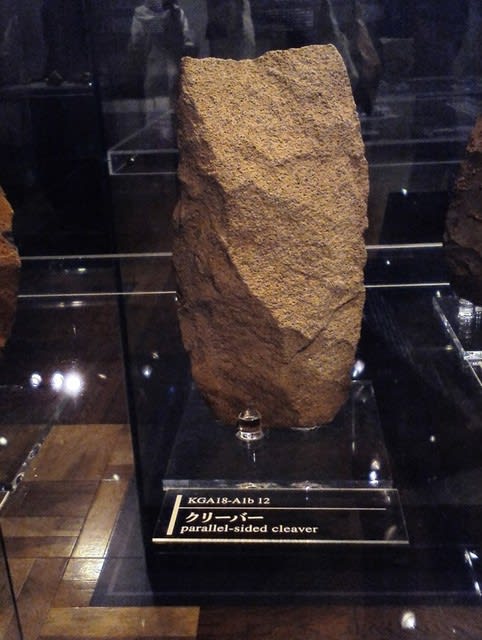

たしかにそうですね。そして、実際の展示物の中にもありましたが、ものの見事に左右対称のかたちに仕上がった鋭利な石もあり、今の人間の祖先である人種に、すでに「デザイン観」や「美意識」があったと考えられる、とても貴重な展示になっていたのです。

すごいですよね。石を加工して道具にするのはおろか、そこに「美しい」や「整った」という概念すら、猿人類の頃と言ってよいのか、古くからひとの祖先は持っていた、というのですから。

別の分野で言えば、音を「聞く」動物は山ほどいますが「鑑賞」する生き物は、現段階の研究では人間だけなのではないでしょうか。

そういった面にも思いが巡る、たいへん貴重な機会でした。

撮影が可能であったことと、聞くところによると今回のエチオピアからの貴重な品々は2度と日本には渡ってこない、ということなので目で焼き付けるのは当然として、撮影もさせてもらいました。

なお、今回の展示物の一部や研究成果などが収録された厚みのある書籍も刊行され、こちらは今後も東大構内で購入ができるようです。欲しかったのですが、それなりによい値がしたので今回はパスせざるを得ませんでした。

いつか買おうと思います。

個人的なはなしになるのですが、こういった「起源」についてもっと早くから興味を示せばよかったと思っています。そうすれば、これを仕事にできましたのに、今からではもう外部から見聞きする立場にいるしかありませんので。

まあ、子どもの頃というのはそんなものなのかもしれませんけどね。

やかん

個人的に、「ものごと」の起源にある時期から興味を覚え、例えば今回の展示に関連すれば、

・いつから集団生活をするようになったのか

・狩猟は何をきっかけに始まったのか

・火を使う文化もそうだが、ものを加熱することでの効果をどのように知ったのか

など、今、人間が当たり前に行っている数々の、他の動物とは違う習性や文化の起源に興味がありました。

少し脱線しますが、「発酵」という技術は縄文時代からあったとも聞きます。これだって、なにをきっかけに発酵技術を習得したり、初めてそれを口にしたのか、など興味は尽きません。

今回の展示と開催は、その中でも「石器」、特にハンドアックスに内容が集中していて、ただの石をほかの石で叩くことで鋭利な物にしたり、左右対称性のかたちに仕上げるという、非常に高度な「ひと」だけが持ち得る能力にスポットを当てた催しになります。

そうなのです。だから副題として「ーデザインの始まり」とあるのです。

というのが、展示物に添えられた文章を読んでいくと解かるのですが、木の枝や無垢の石を使ってなにかの動作を行う動物はほかにも存在しますが、それぞれ加工をすることで先端を尖らせたり、また、石同士をぶつけあい目的に合ったかたちにしていくことをするのは、人間だけというのです。

たしかにそうですね。そして、実際の展示物の中にもありましたが、ものの見事に左右対称のかたちに仕上がった鋭利な石もあり、今の人間の祖先である人種に、すでに「デザイン観」や「美意識」があったと考えられる、とても貴重な展示になっていたのです。

すごいですよね。石を加工して道具にするのはおろか、そこに「美しい」や「整った」という概念すら、猿人類の頃と言ってよいのか、古くからひとの祖先は持っていた、というのですから。

別の分野で言えば、音を「聞く」動物は山ほどいますが「鑑賞」する生き物は、現段階の研究では人間だけなのではないでしょうか。

そういった面にも思いが巡る、たいへん貴重な機会でした。

撮影が可能であったことと、聞くところによると今回のエチオピアからの貴重な品々は2度と日本には渡ってこない、ということなので目で焼き付けるのは当然として、撮影もさせてもらいました。

なお、今回の展示物の一部や研究成果などが収録された厚みのある書籍も刊行され、こちらは今後も東大構内で購入ができるようです。欲しかったのですが、それなりによい値がしたので今回はパスせざるを得ませんでした。

いつか買おうと思います。

個人的なはなしになるのですが、こういった「起源」についてもっと早くから興味を示せばよかったと思っています。そうすれば、これを仕事にできましたのに、今からではもう外部から見聞きする立場にいるしかありませんので。

まあ、子どもの頃というのはそんなものなのかもしれませんけどね。

やかん

![【#ワイルドミニ四駆】#ブラックフット Jr./#タミヤ《序章》 / [Wild #mini4wd] #Blackfoot Jr./#Tamiya《Preface》](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/26/4d/f787381059d3ee3c0fdca80a074043cb.jpg)

![【Amazon.co.jp限定】 ガールズ&パンツァー 劇場版 (特装限定版) (戦車トークCD付) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51OI0IDhLLL._SL160_.jpg)