オークランドは本日も凄く良い天気ですね

(↓5月11日 13時頃撮影)

昨日蛹から出てきた蝶が、今朝無事に飛び立っていきました。(お陰様でさらに喜ばしい朝です)

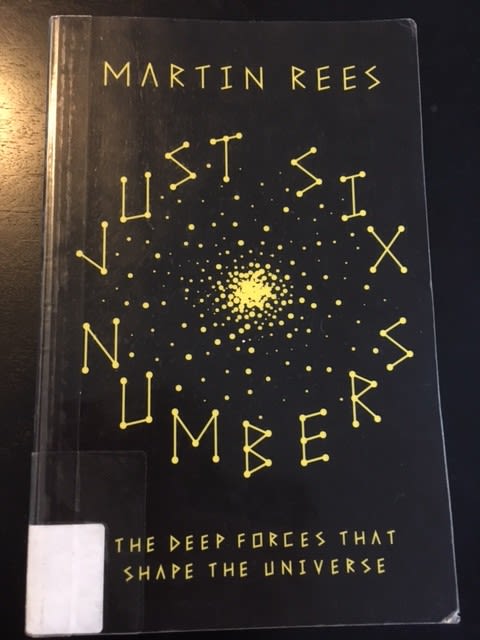

本日は出かける予定もないので、先日図書館で借りてきたこちらの本↓を

念を入れて読みたいと思います。

翻訳版は「宇宙を支配する6つの数」というタイトルで紹介されていて、

アマゾンの作品紹介には以下のようにあります。

人類は古代より宇宙を理解するための研究を積み重ね、そしてついに宇宙を支配する6つの数にたどり着いた。その6つの数とは、物質間の相互作用の強さを表す「N」、原子の組み立てをつかさどる「ε」、宇宙崩壊の鍵を握る「Ω」、1998年に発見され大反響を呼んだ反重力「λ」、宇宙の構造を決める「Q」、そして我々の世界の次元を決定する「D」である。宇宙物理学は我々の存在がこの6つの数の微妙なバランスの上に成り立っていることを明らかにした。もし、これら6つの数が現在の値と微妙にずれていたら、我々の存在はない。

「偶然の一致か、神の意志か、それとも多宇宙か」

6つの数の存在、そして、そのバランスはどのようにして実現されたのか。我々の世界の存在の根底にあるものとは何か。6つの数の関連はいまだ解明されていない。

以前は読みたい本があるとアマゾンですぐに購入していたのですが、

「そうか、英語で出版されているなら現地の図書館で借りられるではないか」と気がついて

(やっと最近気が付きました)

オークランドライブラリーのサイトで検索をしたところ、違う地域の図書館に置いてあるとのこと。

リクエストをすると数日で近所の図書館に送ってくださいました。

有り難いサービスです

英語で読むと、やはり日本語で読むよりも時間がかかってしまうのですが、

英語で読むと意外に意味が分かりやすい面もあるなと感じます。

日本語よりも構造がくっきりとしているからでしょうか。

宇宙は魅力的だなと思うのですが、宇宙飛行士にならない限り実際に体験することはできないですよね。(観測は

多少できるけど)宇宙飛行士でも、遠くて月までしか行っていないし。

ハイデガーさんが言うには

「経験をつんだ人は、物事をこうであると知っているが、なぜそうであるかということを知らない」

のだそうですが、

なかなか経験できない宇宙に想いを馳せるのは、面白いですね

オセアニアランキング

オセアニアランキング

)

)