「学校応援団の理解」の基本的なことから、《ボランティアでつくる学校応援団》の提案をします。かなり現実的な説明ですので、実際の学校応援団づくりに役立ちます。

[パワーポイント]パソコン版

写真はある小学校の運動場にある「郷土に立つ」創立百周年記念碑です。昭和54年に立てられました。子どもたちを「地域の子」として育む皆さんの熱い気持ちが伺えます。(しかし、立てられて35年ほどになり、当時のことを知る人はいなくなりました。)

教育基本法第13条です。

「学校、家庭及び地域住民等の連携及び協力」が規定されるようになったのはどうしてかを考えます。

生きる力の育成は全国一律の教育目標です。しかしそれだけでは十分ではありません。住んでいる地域について学ぶこと、児童生徒の個性を伸ばすことが重要になってきました。

また、我が国の抱えている課題に"地域が消滅する"という危機感があります。

このことから、生きる力に加えて、「郷土の未来をつくる児童生徒の育成」が求められます。つまり、「郷土を愛する児童生徒の育成」です。

実はこのことに私たちは気づき始めています。

60歳代の私が東京で学生だったころは"方言"使うことは恥ずかしいという意識でしたが、今は方言を使うことはカッコイイです。古里を誇りに感じます。

東日本大震災では、失われて初めて地域コミュニティの大切さに気づかされました。そのことは"絆(きずな)"という言葉がよく現しています。

画面右にあるように、このことは教育基本法第2条(教育の目標)第5項に「郷土を愛する心の育成」が明記されています。

これらのことから、開かれた学校の推進が提唱されているのです。

開かれた学校とは何か!は平成8年の中央教育審議会答申に明記されています。図の①②③です。この三つを取り組むことで「生きる力の育成」や「郷土を愛する児童生徒の育成」が行われていきます。

この三つを後に「開かれた学校の三つの側面」と言われました。

「①地域の教育力を活用する」の仕組みが学校応援団です。「②家庭地域住民が学校経営運営に参画する」の仕組みがコミュニティ・スクールです。ここでは学校応援団について説明していきます。

これが地域の教育力を活用した学校のイメージ図です。学校が地域の団体や個人とつながります。つまり、学校の求めていた人を探してボランティアとして学校に来てもらいます。そう簡単には人は来てくれません。大変なことです。やればやるほど学校の先生は忙しくなってきます。

そこで、このような仕組みを考えました。学校と地域の間に学校応援団があります。学校はこんな人に支援してほしいと学校応援団に依頼すると人を探して派遣してくれます。これがあれば、地域の教育力をたくさん活用できます。

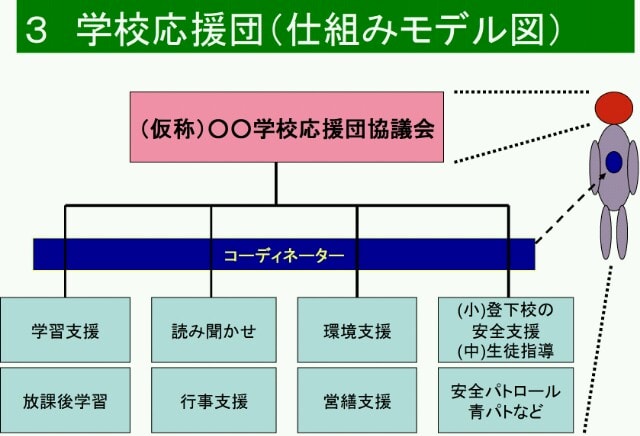

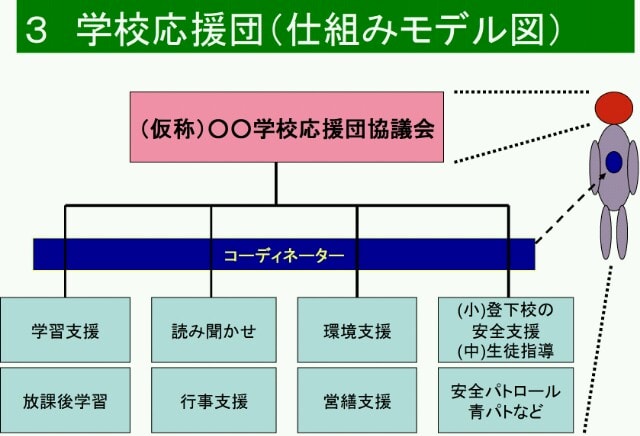

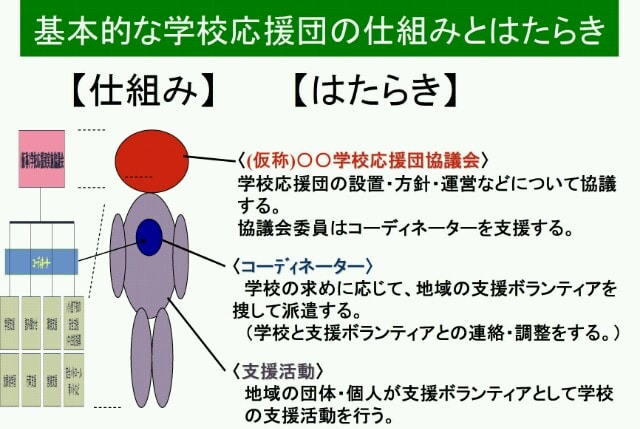

学校応援団の仕組みのモデル図です。これを学校の先生に見せると、下の方に目がいって、「うちの学校には○○があります。△△もあります。」と支援活動を説明されます。そこが支援ボランティアの皆さんのいるところです。

真ん中の青いところがコーディネーターという人です。学校応援団の主たる働きである[学校の求めに応じて、地域から人材を探して、学校に派遣する。]という仕事をします。

上の赤いところが地域の皆さんでつくる○○学校応援団協議会です。

コーディネーターがいれば仕事ができるように思えますがそうではありません。コーディネーター1人であればコーディネーターはいっぱいの壁にぶつかり働けなくなってしまいます。経営や運営、課題解決に取り組むところが必要です。コーディネーターの支援も協議会の委員にやってもらいたいです。

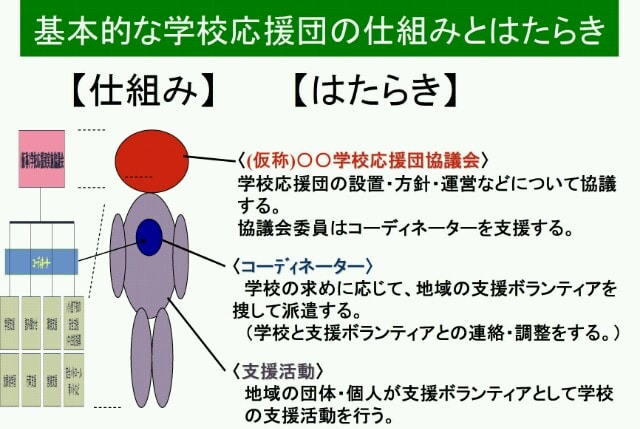

図の右に人の体で仕組みを表現しています。

仕組みを人で現したのは、組織を左のようにすると人の体に見えました。

赤の頭は「考える」、体中央の青は「指揮をする」、手足体は「支援する」ところです。

何らかの働きをする組織は、必ずこのような仕組みがなければ永続的なものにはなりません。(会社であれば、経営者・管理職・社員)(学校であれば、校長・主任・先生)

実際の学校応援団の仕組みを考えてみましょう。ここではボランティアでつくる学校応援団を提案します。

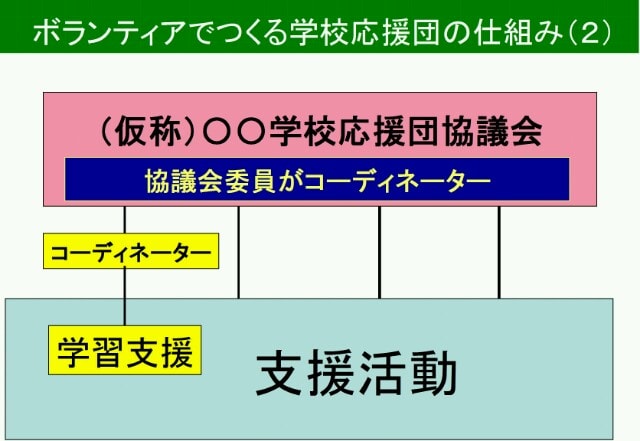

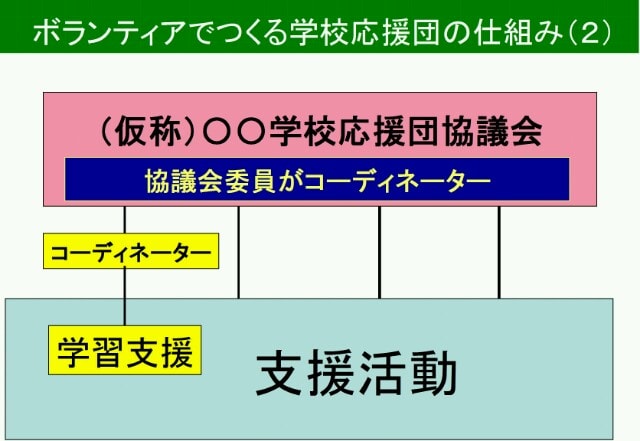

コーディネーターの仕事は大変です。ボランティア1人にできる仕事ではありません。そこで図のような仕組みを考えました。

地域の皆さんにお願いして○○学校応援団協議会をつくります。協議会の委員の皆さん全員でコーディネーターの仕事を分担します。つまり、コーディネーターがいっぱいいるということです。

提案する仕組みの二つ目です。コーディネーターをやってくれる人が見つかったとします。この人にコーディネートのすべてをやってもらうことはボランティアでは不可能です。そこで、基本的には、前のシートの○○学校応援団協議会とします。協議会委員にコーディネートを分担します。

コーディネーターには、学習支援のみ担当してもらいます。それでも負担が大きければ、学校支援年間計画案にある支援は協議会委員に任せて、コーディネーターはそれにない新規の学習支援のみを担当します。

学校応援団をつくろうとするとき、まず○○学校応援団協議会をつくります。

既存の組織を活用するか、まったく新しい組織を立ち上げるかの2つが考えられます。

既存の組織では、私の住んでいる校区には自治組織のまちづくり協議会があります。そこには実際に活動する"ひとづくり部会"があって、町内代表や婦人会'老人会'体育協会'保育園'幼稚園'小学校'中学校などの代表者20人ほどで構成されています。ここに○○学校応援団協議会になってもらうようお願いしました。青少年育成部会も同じような既存組織です。民生委員会にお願いした学校もあります。

新しい組織を立ち上げたところでは、小学校2校中学校1校が学校応援団を立ち上げようとしました。自治組織は小学校区にあるため2つにまたがっています。そこで以前からあった"安全協議会"という組織に学校支援に関わるいくつかの団体加えて、○○保幼小中学校応援団協議会を立ち上げました。○○っ子育成会は、全くの新規で立ち上げられた協議会です。

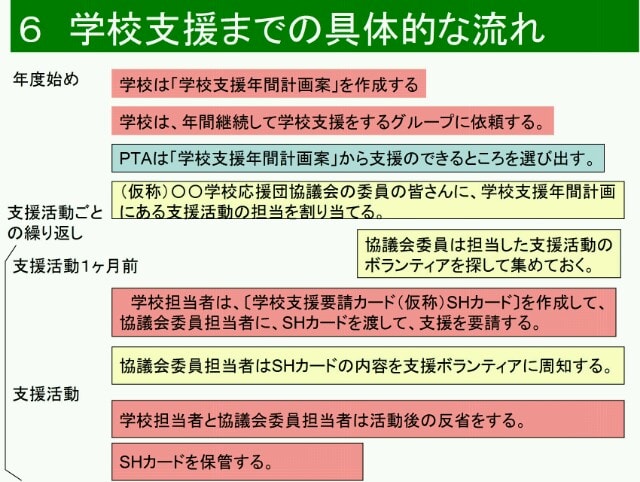

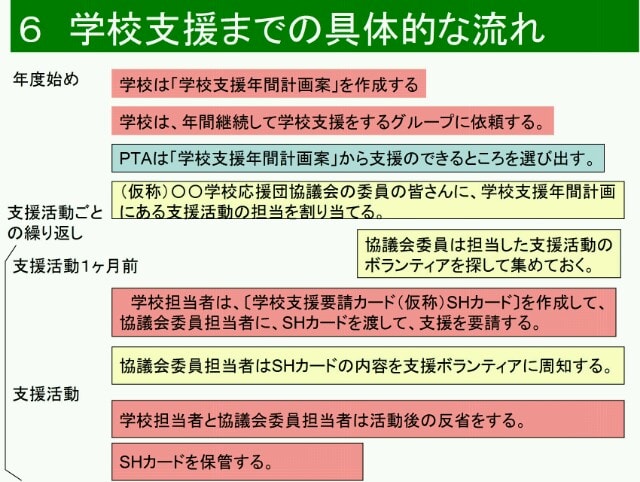

学校支援までの具体的な流れを紹介します。

①年度始めに学校は学校支援年間計画案を作成します。

②学校は年間継続して学校支援をするグループに「今年もよろしくお願いします。」依頼します。

③PTA役員会では、学校支援年間計画案でPTAができる支援を選び出します。

④○○学校応援団協議会で話し合って、学校支援年間計画案の支援活動の担当を割り振ります。

⑤PTAや協議会委員の担当者は、支援実施日の1ヶ月前までに必要な支援ボランティアを見つけておきます。

⑥支援活動の実施日の1ヶ月前までに学校担当者は、学校支援要請カード(SHカード)を作成し、PTAや協議会委員の担当者に渡して支援を要請します。

⑦PTAや協議会委員担当者は、SHカードの内容を支援ボランティアに周知します。

⑧学校支援を実施後、学校担当者とPTAや協議会委員の担当者は反省を行いSHカードを保管します。来年度のよき資料となります。本年度の実績ともなります。

⑤~⑧を繰り返します。

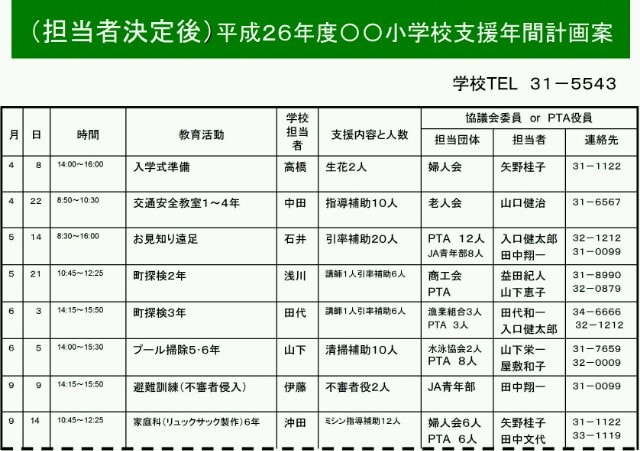

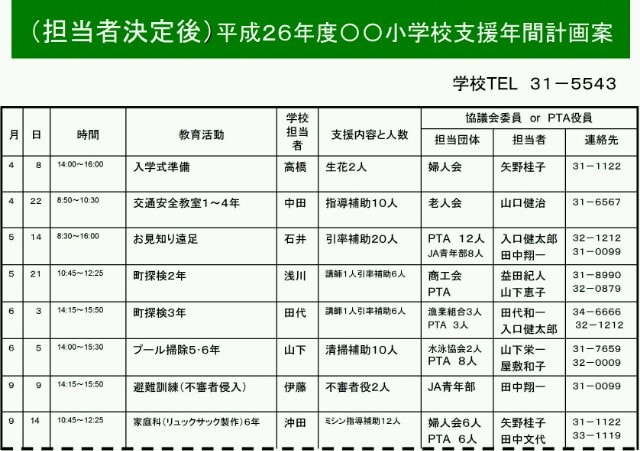

学校支援年間計画案のサンプルです。日時、教育活動、学校担当者、

支援内容と人数、空欄として担当団体、担当者、連絡先を設けておきます。

PTA役員会と○○学校応援団協議会で話し合って、空欄を埋めたところです。

[学校支援年間計画案]のダウンロードページ

学校支援要請カードです。学校お助けカードを英語にしてSHカードと簡単な名称にしてみました。

できればこのカードの提出だけで支援内容がわかってもらえるようなものを書いてください。

[学校支援要請カード]のダウンロードページ

以上説明を終わります。学校応援団について理解できましたでしょうか。また、自校にあった学校応援団の構想が頭に浮かんできましたでしょうか。

疑問に思うところや新しい提案がありましたら、ご意見をください。検討してみたいと思います。

写真はある小学校の運動場にある「郷土に立つ」創立百周年記念碑です。昭和54年に立てられました。子どもたちを「地域の子」として育む皆さんの熱い気持ちが伺えます。(しかし、立てられて35年ほどになり、当時のことを知る人はいなくなりました。)

教育基本法第13条です。

「学校、家庭及び地域住民等の連携及び協力」が規定されるようになったのはどうしてかを考えます。

生きる力の育成は全国一律の教育目標です。しかしそれだけでは十分ではありません。住んでいる地域について学ぶこと、児童生徒の個性を伸ばすことが重要になってきました。

また、我が国の抱えている課題に"地域が消滅する"という危機感があります。

このことから、生きる力に加えて、「郷土の未来をつくる児童生徒の育成」が求められます。つまり、「郷土を愛する児童生徒の育成」です。

実はこのことに私たちは気づき始めています。

60歳代の私が東京で学生だったころは"方言"使うことは恥ずかしいという意識でしたが、今は方言を使うことはカッコイイです。古里を誇りに感じます。

東日本大震災では、失われて初めて地域コミュニティの大切さに気づかされました。そのことは"絆(きずな)"という言葉がよく現しています。

画面右にあるように、このことは教育基本法第2条(教育の目標)第5項に「郷土を愛する心の育成」が明記されています。

これらのことから、開かれた学校の推進が提唱されているのです。

開かれた学校とは何か!は平成8年の中央教育審議会答申に明記されています。図の①②③です。この三つを取り組むことで「生きる力の育成」や「郷土を愛する児童生徒の育成」が行われていきます。

この三つを後に「開かれた学校の三つの側面」と言われました。

「①地域の教育力を活用する」の仕組みが学校応援団です。「②家庭地域住民が学校経営運営に参画する」の仕組みがコミュニティ・スクールです。ここでは学校応援団について説明していきます。

これが地域の教育力を活用した学校のイメージ図です。学校が地域の団体や個人とつながります。つまり、学校の求めていた人を探してボランティアとして学校に来てもらいます。そう簡単には人は来てくれません。大変なことです。やればやるほど学校の先生は忙しくなってきます。

そこで、このような仕組みを考えました。学校と地域の間に学校応援団があります。学校はこんな人に支援してほしいと学校応援団に依頼すると人を探して派遣してくれます。これがあれば、地域の教育力をたくさん活用できます。

学校応援団の仕組みのモデル図です。これを学校の先生に見せると、下の方に目がいって、「うちの学校には○○があります。△△もあります。」と支援活動を説明されます。そこが支援ボランティアの皆さんのいるところです。

真ん中の青いところがコーディネーターという人です。学校応援団の主たる働きである[学校の求めに応じて、地域から人材を探して、学校に派遣する。]という仕事をします。

上の赤いところが地域の皆さんでつくる○○学校応援団協議会です。

コーディネーターがいれば仕事ができるように思えますがそうではありません。コーディネーター1人であればコーディネーターはいっぱいの壁にぶつかり働けなくなってしまいます。経営や運営、課題解決に取り組むところが必要です。コーディネーターの支援も協議会の委員にやってもらいたいです。

図の右に人の体で仕組みを表現しています。

仕組みを人で現したのは、組織を左のようにすると人の体に見えました。

赤の頭は「考える」、体中央の青は「指揮をする」、手足体は「支援する」ところです。

何らかの働きをする組織は、必ずこのような仕組みがなければ永続的なものにはなりません。(会社であれば、経営者・管理職・社員)(学校であれば、校長・主任・先生)

実際の学校応援団の仕組みを考えてみましょう。ここではボランティアでつくる学校応援団を提案します。

コーディネーターの仕事は大変です。ボランティア1人にできる仕事ではありません。そこで図のような仕組みを考えました。

地域の皆さんにお願いして○○学校応援団協議会をつくります。協議会の委員の皆さん全員でコーディネーターの仕事を分担します。つまり、コーディネーターがいっぱいいるということです。

提案する仕組みの二つ目です。コーディネーターをやってくれる人が見つかったとします。この人にコーディネートのすべてをやってもらうことはボランティアでは不可能です。そこで、基本的には、前のシートの○○学校応援団協議会とします。協議会委員にコーディネートを分担します。

コーディネーターには、学習支援のみ担当してもらいます。それでも負担が大きければ、学校支援年間計画案にある支援は協議会委員に任せて、コーディネーターはそれにない新規の学習支援のみを担当します。

学校応援団をつくろうとするとき、まず○○学校応援団協議会をつくります。

既存の組織を活用するか、まったく新しい組織を立ち上げるかの2つが考えられます。

既存の組織では、私の住んでいる校区には自治組織のまちづくり協議会があります。そこには実際に活動する"ひとづくり部会"があって、町内代表や婦人会'老人会'体育協会'保育園'幼稚園'小学校'中学校などの代表者20人ほどで構成されています。ここに○○学校応援団協議会になってもらうようお願いしました。青少年育成部会も同じような既存組織です。民生委員会にお願いした学校もあります。

新しい組織を立ち上げたところでは、小学校2校中学校1校が学校応援団を立ち上げようとしました。自治組織は小学校区にあるため2つにまたがっています。そこで以前からあった"安全協議会"という組織に学校支援に関わるいくつかの団体加えて、○○保幼小中学校応援団協議会を立ち上げました。○○っ子育成会は、全くの新規で立ち上げられた協議会です。

学校支援までの具体的な流れを紹介します。

①年度始めに学校は学校支援年間計画案を作成します。

②学校は年間継続して学校支援をするグループに「今年もよろしくお願いします。」依頼します。

③PTA役員会では、学校支援年間計画案でPTAができる支援を選び出します。

④○○学校応援団協議会で話し合って、学校支援年間計画案の支援活動の担当を割り振ります。

⑤PTAや協議会委員の担当者は、支援実施日の1ヶ月前までに必要な支援ボランティアを見つけておきます。

⑥支援活動の実施日の1ヶ月前までに学校担当者は、学校支援要請カード(SHカード)を作成し、PTAや協議会委員の担当者に渡して支援を要請します。

⑦PTAや協議会委員担当者は、SHカードの内容を支援ボランティアに周知します。

⑧学校支援を実施後、学校担当者とPTAや協議会委員の担当者は反省を行いSHカードを保管します。来年度のよき資料となります。本年度の実績ともなります。

⑤~⑧を繰り返します。

学校支援年間計画案のサンプルです。日時、教育活動、学校担当者、

支援内容と人数、空欄として担当団体、担当者、連絡先を設けておきます。

PTA役員会と○○学校応援団協議会で話し合って、空欄を埋めたところです。

[学校支援年間計画案]のダウンロードページ

学校支援要請カードです。学校お助けカードを英語にしてSHカードと簡単な名称にしてみました。

できればこのカードの提出だけで支援内容がわかってもらえるようなものを書いてください。

[学校支援要請カード]のダウンロードページ

以上説明を終わります。学校応援団について理解できましたでしょうか。また、自校にあった学校応援団の構想が頭に浮かんできましたでしょうか。

疑問に思うところや新しい提案がありましたら、ご意見をください。検討してみたいと思います。