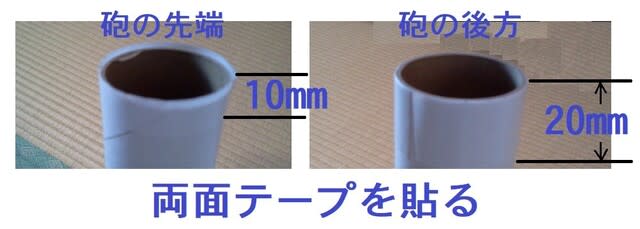

n、っbhb もう一つ工夫点があります。芯はバトンのような形状ですから、前に空気の吹き出し口を貼らなければなりません。そこはノリで貼っていましたが、芯とコピー用紙の相性が悪くうまくノリ付けできませんでした。今回は両面テープで接着するようにしました。狙いどおり簡単に接着することができました。

それでは作っていきます。まず材料です。

中央がサランラップの芯です。

左側の上が10mm幅の両面テープです。これの長さ110mmが一つ分です。

左側の下がコピー用紙で作った吹き出し口です。寸法は後で詳しく説明します。

右側の上が20mm幅の両面テープです。これの長さ110mmが一つ分です。

右側の下がふうせんとたこ糸です。たこ糸の長さは30cm程が一つ分です。

両面テープを芯の端に貼ります。

10mm幅のものは吹き出し口側にグルっと一回りに貼ります。このとき、1mmほど外に飛び出すように貼ります。

20mm幅のものはふうせん側の方にグルっと一回りに貼ります。

次は吹き出し口です。

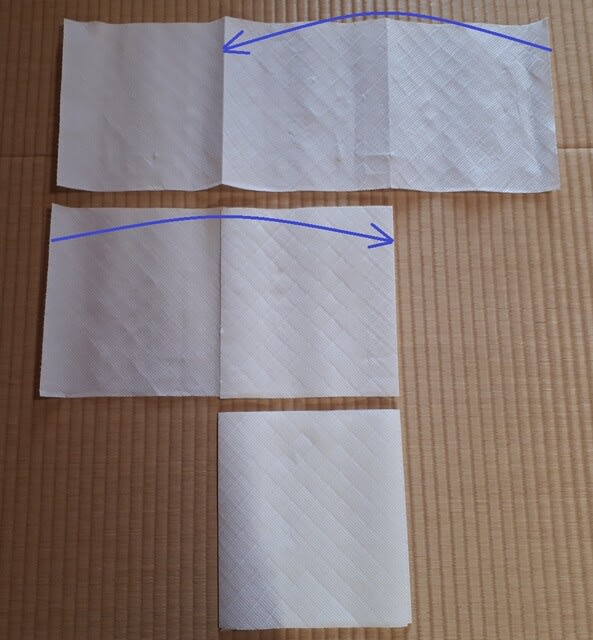

ちょっと複雑な形をしていますが、肝心なところは丸い円です。直径34mm、これは芯の外径と同じです。これを正確に描きます。その10mmほど外側に円を描きます。フリーハンドでもかまいません。円の中心を通る十字線を引きます。これが基準です。内円と外円の間に基準線の間を4等分する3本の線を引きます。基準線を含めると円の周囲に16本引くことになります。写真を参考にしてください。

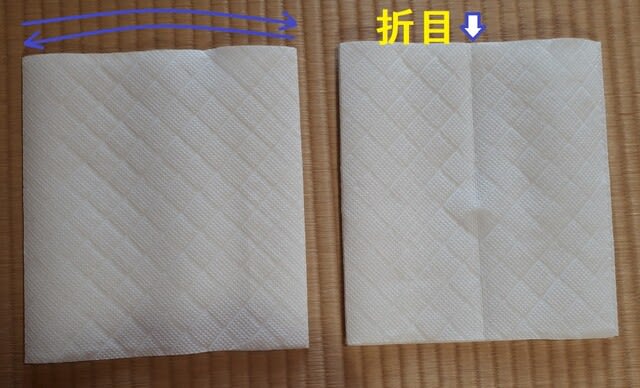

真ん中の穴は、基準線を折り目として、二回折って先端の尖がりを2ミリほど切ります。開くとこのような穴が空きます。

今引いた線にハサミを入れて切ります。内円より内側は決して切らないようにします。全部で16か所の線です。

切り終えたら円の見える方を上にして机の上に置いておきます。

次は芯の10mm幅の両面テープです。カバーテープを外します。(注意:20mm幅の方は外さないでください。)

端っこに粘着テープが飛び出していますので、それを指で押さえて円形のところに押し付けます。端の円形部分がネバネバになりました。

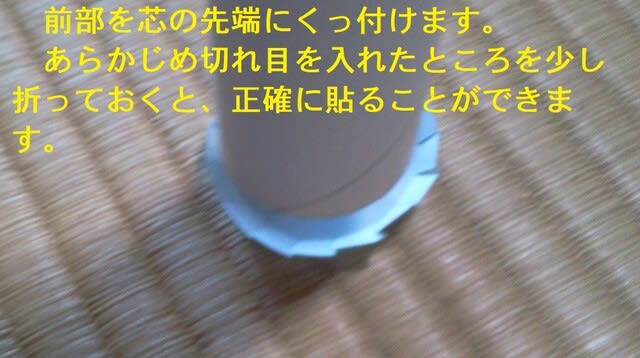

ここを机の上に置いて吹き出し口の円に正確に押し付けます。

芯の端を上に向けると吹き出し口がくっ付いてきます。

切れ目を入れたところを折り曲げて両面テープに押し付けると写真のようになって接着します。

空気の出口側は完成です。

次は後方のふうせん側です。

ふうせんの吹き口を空気が抜けないよう結びます。難しいようなら結ばなくてもいいです。

ふうせんのふくらむ方の先端を写真のように切り取ります。

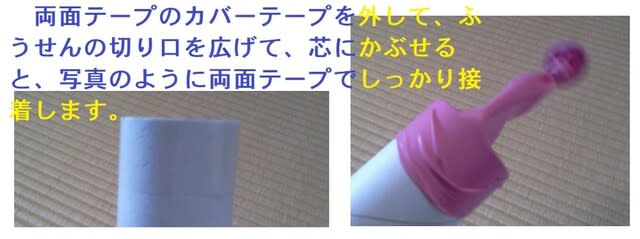

芯の20mm幅両面テープのカバーテープを外して、そこを上にして机の上に立てます。

ふうせんの空いた穴に2本以上の指を入れて押し広げて

写真のように、両面テープのところにかぶせます。かなり力が必要ですが、ゴムと両面テープが接着できていれば問題ありません。かなり強力に接着します。

最後です。たこ糸でふうせんの吹き口を縛ります。これで吹き口を結ばなくても空気が漏れることはありません。

たこ糸は遊んでみると”必要”なことがわかります。たこ糸を引っ張って離すと、空気が前から飛び出しますが、ふうせんは芯の筒の中に入ってしまいます。たこ糸がなければ引っ張り出すことはできません。

これで完成です。

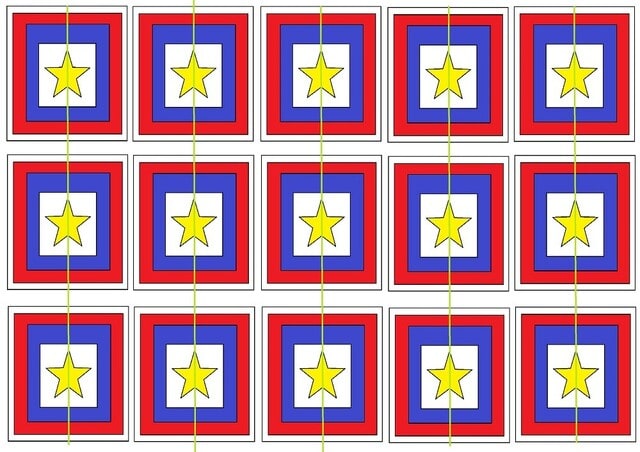

的も遊ぶには必要です。適当に紙を切って作ってもいいですが、的らしく作ったものを用意しました。

こんなんです。一番最初にあったパソコンサイトからダウンロードできます。A4用紙に印刷して使ってください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。