ここに立ち上げる学校応援団は、学校経営運営に地域住民が参画する協議会と学校支援活動の両方を備えたものです。全てボランティアで営まれるため、コーディネーターは協議会委員の皆さん総出で担当してもらいます。

協議会委員にお願いした皆さんにはこのことを快く承諾してもらいました。「これだったら私にもできます。友達を連れてきて一緒にやります。」と、早速学校支援活動が始まりました。

PTA の存在が薄れるように思われますが、学校支援の第一人者はPTAです。PTAにできるところはPTAがするというとスタンスです。しかし生活を支えるために仕事が優先されるのでできないこともいっぱいです。そこを協議会委員にコーディネートしてもらい、地域の皆さんに学校支援をお願いします。

最近、[学校と地域住民との連携協力]の目標に、地域を担う子どもたちの育成、さらに地域創生の実現が上げられるようになってきました。学校応援団の視点が学校から地域に移ってきた感じです。その分、地域の皆さんの理解はより高まってきたように感じます。

それでは、協議会立ち上げ会に先立ってお話しした内容を紹介します。

[地域とともにある学校]を実現するために、皆さんに集まっていただきました。この言葉のとおり、この学校は皆さんの学校であり地域の子どもたちの学校です。皆さんと共に営む学校を目指します。そのことによって、サブテーマである[地域を担う子どもたちの育成]を図ります。

学校は地域の皆さんに"学校に来てください!"と願っています。それは、経験豊かな皆さんの力の活かせるところが学校にはたくさんあるからです。また、子どもたちは皆さんから学ぶことや皆さんと一緒に学びたいと思っています。地域のことや皆さんのことをもっと知りたいと思っています。

このメリットは学校だけにあるのではありません。地域の皆さんにとっても、これまで培った力を発揮する場となります。社会貢献の場です。何と言っても、子どもたちとの繋がりができます。あいさつをしたり話をしたり楽しいです。

実はこのことは地域にとっても大きなメリットがあります。このことで"地域を担おうという子どもたち"が育つかもしれません。皆さんが生きがいを持って元気になれば、地域もきっと元気になります。地域の皆さんが学校に集うことで、新たなネットワークが形成されて、それが地域創生の大きな原動力になるかもしれません。

平成18年12月60年ぶりに教育基本法が改正されました。その13条に[学校・家庭・地域住民]の[役割と責任の自覚][相互の連携及び協力]が規定されました。

なぜ、このような条項が設けられたかを説明します。

これまでの学校では[生きる力の育成]を目標に掲げて取り組んできました。全国一律の目標です。

しっかりとした力をつけることは学校だけでは難しいです。そこで学校から家庭や地域住民に連携・協力を求める必要があります。また、地域性や個性が尊重される社会になってきました。都会だけが素晴らしいのでなく、自分の住んでいる郷土の良さに気づき、郷土を愛する子どもたちのを育てる必要があります。

このことは東日本大震災で地域の絆の大切さが語られたり、方言を話すことにプライドの持てる時代になってきました。このように私たちは地域の大切に気付き始めています。このことによって各学校は[開かれた学校]を推進するようになりました。

教育基本法第2条には「我が国と郷土を愛する」という記述があります。

最近の国の動きです。

総理大臣の諮問機関の教育再生実行会議から提言がありました。それを受けて、文部科学大臣の諮問機関の中央教育審議会に新しい部会が作られ審議が始まりました。

その内容は「新しい時代の教育や地域創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方について~教育がエンジンとなって地域創生を!~」・教育の力で地域を動かす。・地域を担う子どもを育て、生きがい、誇りを育む。・・・・です。

具体的には、全ての学校のコミュニティ・スクール化とコーディネーターの配置です。コーディネーターが学校応援団の中心的な働きの人材ですから、目指しているのは、学校経営に参画する協議会があり、学校支援をする学校応援団を共に持つ仕組みを学校に備えるということです。その仕組みの在り方を研究協議しています。これを導入することによって、地域を担う子どもたちの育成から地域創生の実現を目指します。

[開かれた学校とは何か]というと、次の3つを言います。①地域の教育力を活用する。これは"学校支援活動"のことですから、[学校応援団]のことです。②家庭・地域住民が学校経営・運営に参画する。これはコミュニティ・スクールのことです。これらに加えて、③の「学校の教育力を地域のために活用する。」を学校が努力すると開かれた学校が推進されます。先の国の動きは、このことを推し進めようという施策です。

実は熊本県では熊本版コミュニティ・スクールとして、そのような学校応援団をすでに作っています。

これから本校に作る学校応援団もそれです。

それではその学校応援団や協議会について説明していきます。

地域から支援を受けることを図にするとこのようになります。たくさん支援を受けようとすると線がいっぱいになります。

支援活動を要請するには、一般に教頭先生がその担当である場合が多く、地域から探してつれてくる必要があります。実に大変な仕事です。すればするほど大変です。

そこで、次のような仕組みになればどうでしょう。

赤○で表したのが[学校応援団]です。学校は支援要請を学校応援団にすると学校応援団が地域から人材を探してつれてくるという仕組みです。

PTA を青い○で表しています。PTAは学校の支援者の第一番と考えています。自分の子どもですから、できるところは率先してやってほしいです。

学校応援団の基本的な仕組みを紹介します。学校を支援する仕組みですから、一番下が学校支援活動をする地域住民や団体です。真ん中がそんな人を探して連れてくるコーディネーターです。この仕組みを作ったり経営運営していくところが協議会です。具体的には、取り組みの様々な問題を協議して改善していきます。また、より良い仕組みに変えていくのが働きです。

次に、更に詳しくはたらきを説明します。

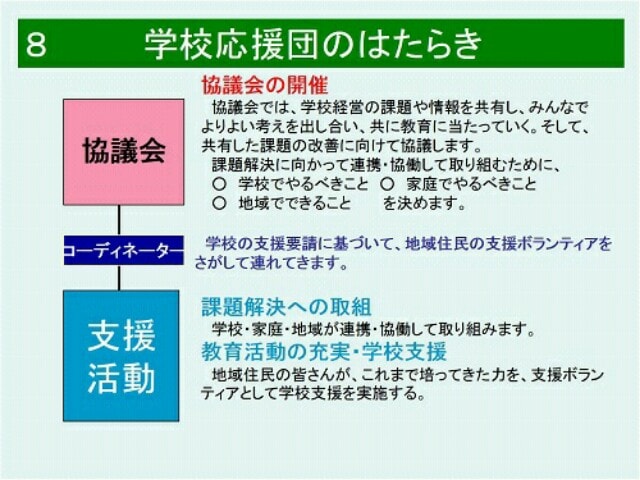

協議会の開催です。ここでは先のページで説明した学校支援活動を円滑に行うための協議に加えて、コミュニティ・スクールの趣旨を活かして、学校経営・運営に参画するという働きです。具体的には、学校経営の方針などの情報や課題を共有し、みんなでよりよい考えを出しあって教育に当たっていく。そして共有した課題の改善に向けて協議します。そして、学校と連携・協働して取り組むために

○ 学校でやるべきこと

○ 家庭(PTA)でやるべきこと

○ 地域でできること

・・・を決めます。

コーディネーターは、学校応援団の中心的な働きをするところです。学校の支援要請に基づいて、地域住民の中から支援ボランティアを探して連れてくる役目です。

支援活動のところには2つの働きがあります。

1つは"課題解決への取組"です。協議会が学校の課題に対して協議した対策を実行することです。

2つ目は"教育活動の充実・学校支援"です。地域住民の皆さんがこれまで培ってきた力を、支援ボランティアとして学校支援を実施します。

冒頭でも書きましたが、コミュニティ・スクールの趣旨を活かした働きと学校支援活動を併せ持つ仕組みです。コミュニティ・スクールと違うところは、教育委員会の指定を受けなくても、学校(校長)の意思で、全てボランティアで作る学校応援団です。

全てボランティアですから工夫しなければならないところがあります。次にそこのところを説明します。

ボランティアで営むにはコーディネーターは大変な仕事です。たくさんの人と触れ合いますので、それを喜びとする適性が必要です。そこで、コーディネーターをひとり又は数人に任せるのでなく、協議会委員やPTA役員の皆さん総出でやってもらいます。

したがって、図に表すとこのようになります。

コーディネーターが見つかった場合の仕組みです。大変嬉しいことですが、その仕事はひとりや数人でするには大変です。そこで、仕事を学習支援など一部分を担当させるなど、限定的にする必要があります。何と言ってもボランティアですから、思い責任は禁物です。

次からどのような学校支援活動があるか紹介していきます。どこかでやっていることをネットか取り上げています。

登下校の安全見守りの様子です。もっとも一般的なのが交差点など危険箇所に立ってすることです。安全な渡り方も指導します。

集団登校に一緒についていく安全見守りです。危険箇所では先頭を歩いてもいいし、そうでないところでは、先頭は六年生に任せてもいいですね。

ネットを調べていたら自転車で集団登校の安全見守りをしているところもありました。

写真はありませんが、自宅の前に立ってする方法もあります。そこでは通過する児童が決まっているので、一人一人の安全見守りができます。

環境整備を紹介します。一番左上は花生けです。一週間に一度花を持ってきて生けてくださいます。花のある教室は心を和ませてくれます。私のいた学校にもありました。毎月曜の朝、生徒が花瓶を持って昇降口横の水場に行きます。ボランティアの皆さんが花生けをしています。全クラス分できたところで「ありがとうございます!」と言って持って行きます。最後に正面玄関に行って丁寧に花生けをされて帰られます。生花ボランティアの皆さんの気持ちが、花瓶を持ってくる生徒に届いているように思います。いつも嬉しそうに取り組んでいる姿からわかります。

その下は倉庫を修理しているところです。その下は机や椅子の高さを調節しているところです。どの学校でもそうですが、年度始めに学級のメンバーが決まると座高や身長から机や椅子の高さを決めます。他の学級と入れ替えたり調整して合わせますが、最後はボルトを緩めて高さを調節してひとり残らず合わせます。このようなことを毎年繰り返しています。児童はどんどん成長するので、年度途中ですることもあります。手伝っていただければ大助かりです。

中央の上は飼育小屋のペンキ塗り替えです。ペンキ塗りは遊具などもあり、安全には欠かせない仕事です。その下は児童と共にするゴミ拾いの様子です。

右上はプールの掃除です。特に小さな学校では大変な仕事です。6月始めからに全国の学校で始まりますのでよろしくお願いします。

その下が校庭に置く椅子などを作っています。学校として大変ありがたいです。

環境整備の二つ目です。一番大きい写真は緑のカーテンの支柱を作っているところです。

右上は花が倒れないように支えを作っているところです。

その下は樹木の剪定です。これには以外と悩んでいる学校が多いです。専門的な知識も必要ですし大がかりな作業になります。ボランティアでやってもらったら助かります。

その下が花壇の手入れです。児童も一緒にすることもあります。

下の左が校舎回りの溝掃除です。溜まった土砂を上げているところです。中学生だったらできますが、小学校では先生や用務の方の仕事になっています。

その右が草取りです。広い校地を年に何度かPTAなどに手伝ってもらいますが、日々職員でやっています。

次に学習支援を紹介します。プールの監視です。6月になると水泳の授業が始まります。この授業は二人体制でするようになっています。学校では人をやりくりしたり大変です。2クラス合同でする場合もあります。写真のように、誰かに監視をしてもらうと大変助かります。私の教職期間にも数度のプール事故がありました。あることですので本当に助かります。

右上はソロバンの指導です。導入する時には疑問が一杯で、たくさんの質問があります。先生ひとりでは対応できません。手伝っていただける方がいたら助かります。

その下が書写の指導です。どんなに小さな学校でも、校区に書道の得意な人がいるのに驚いています。皆さんの校区にもきっとおられます。

その下が"社会科の町探険"です。写真はチェックポイントで通過をチェックているところです。土曜授業が始まって町中で児童の一団とそれを引率するボランティアを見かけることが多くなって来ました。

下の左は図工の絵画の指導です。以外と絵を描くことを趣味にしている方はたくさんいます。

最後は児童との集合写真です。遠足に一緒に行っての写真です。引率に大人の手が多くあれば助かります。元気な方には是非参加してください。

家庭科調理実習の時間です。この指導を先生ひとりですると、先生!先生!という声がいっぱいで、対応できなくなってしまいます。そこに手伝ってもらえるボランティアがいれば、授業を進めることに集中できます。各班にひとりずつついてもらいたいです。

右上は家庭科ミシンの指導です。ここも調理と同じで先生!先生!の声がかかるところです。ソロバンや調理、裁縫(ミシン)は不得意な先生も多いです。

その下はマラソンや駅伝大会のチェックポイント通過を記録しているところです。安全見守りのためにもたくさんの人に手伝ってもらいたいです。

その下は音楽科和楽器(琴)の指導です。琴は特別に習わなければ出来ないことですから、出来ない先生が多いです。

絵本の読み聞かせです。たくさんの学校ですでに行われていますが、開催の頻度は様々です。中学校でも行われるようになってきました。

右上は紙芝居です。小学校の図書室にいくといっぱいあるところがあります。ぜひ活用してもらいたいです。

その下が"傾聴ボランティア"です。児童が発表の練習をするとき聴いてやるだけのです。わ~凄いと思ったら手をたたいてください。誰にもできるボランティアです。これから支援活動に取り組む学校応援団の場合、ぜひ取り入れてください。

その下が丸付けです。問題を解くとき丸付けをしてくれる人がいると、先生は指導の必要な児童に個別指導をすることができます。丸付けをするときに「全部できたよ!頑張ったね。」「もうひとつだね。ガンバってね!」と声かけをお願いします。

下の左はパソコンの指導です。お年寄りにもパソコンやタブレットの得意な皆さんがたくさんおられます。ぜひ手伝ってください。

その右側が囲碁の指導です。小学校にはグラブ活動という時間があります。特技を伸ばす時間ですので、将棋やオセロ、昔話遊び、様々なスポーツ何でもあります。

その右がワラジづくりです。皆さんの出来ることを小学校で教えてください。

支援活動が長く続いた学校では"ありがとう集会"や"ボランティア感謝の会"などが開かれます。あらためてお礼をいってもらうと嬉しい気持ちになります。右側は交流して言葉を交わしている場面です。下は給食を一緒に食べています。小学生になった気分でこれも嬉しくなります。

支援活動を紹介しましたが如何だったでしょうか。学校には皆さんの知らないたくさんの仕事があります。授業する以外に、日々職員で取り組んでいます。そんなところに手を貸していただけたら助かります。

この内容のパワーポイントファイルはダウンロードできます。ただし、支援活動の写真部分は著作権の関係で公開できませんので文字で書いたものと入れ替えてあります。上の[ダウンロードページ]をクリックして下さい。