前回、鶴の折り方を掲載したのでオシドリも紹介します。オシドリは技術的には簡単で、手順も少ないので作りやすいと思います。形もかわいいです。めすとおすはちょっと違いますが、おすを紹介して、一部分めすの作り方が入ってきます。

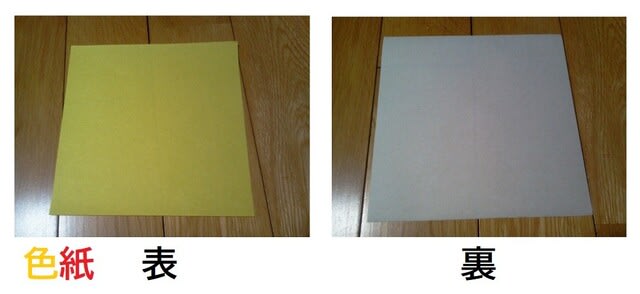

おすは青色、めすは黄色の色紙で作っています。めすを作るときにはハサミが必要です。

では、作っていきます。

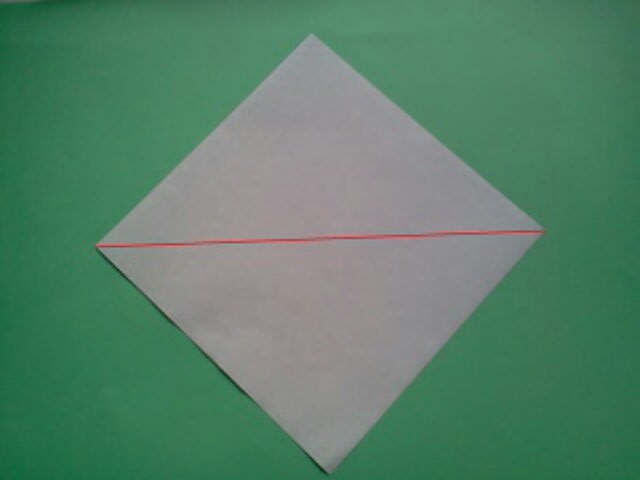

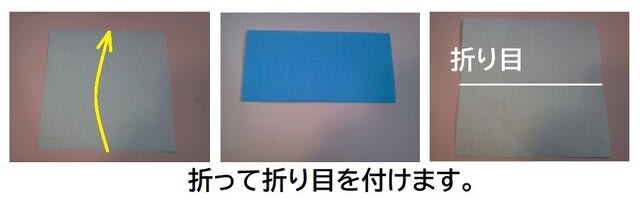

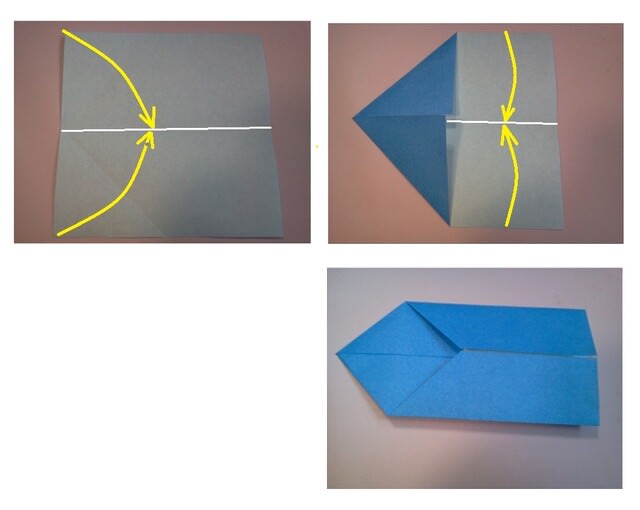

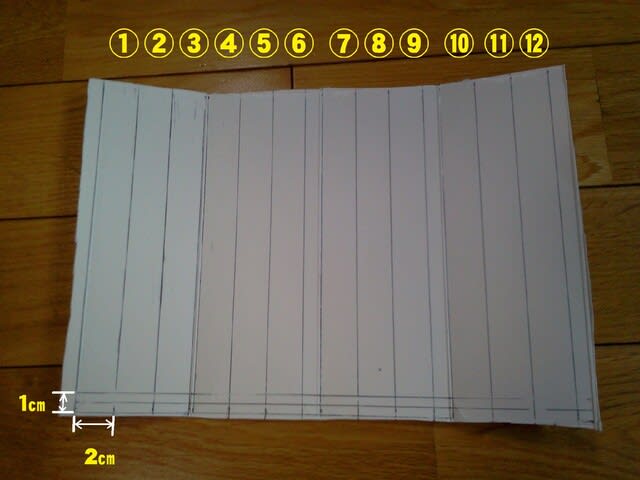

色紙か正方形の紙を用意してください。

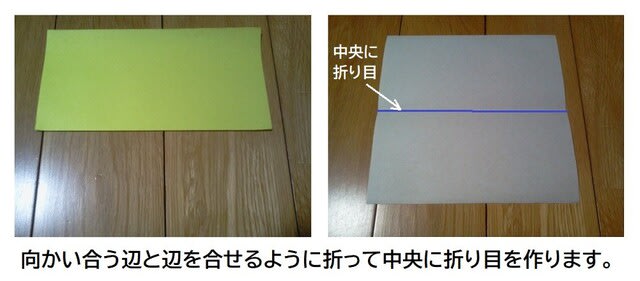

まず、中央に折り目を入れます。

中央に折り目が入りました。

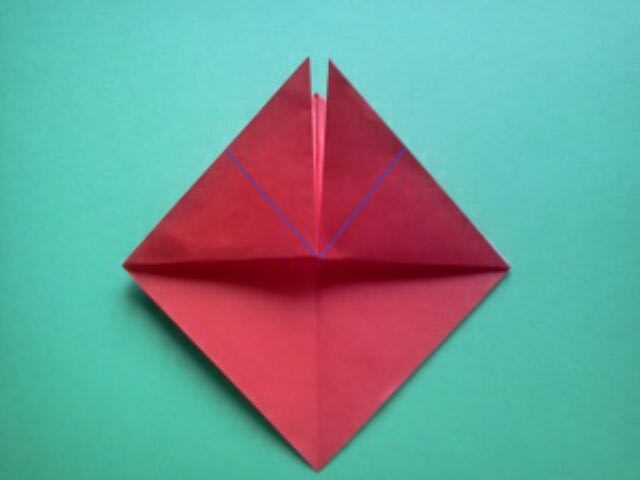

左の上下の角を中央の折り目に合せるように折ります。紙飛行機のようですね。

上下の辺を中央の折り目に合せるように折ります。

ポイント①(後で、ポイント①の意味については説明します。)

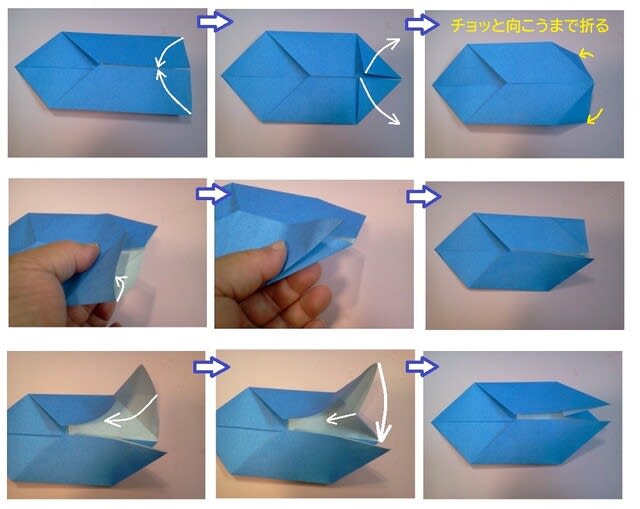

右側部分の処理です。

(写真1段目)

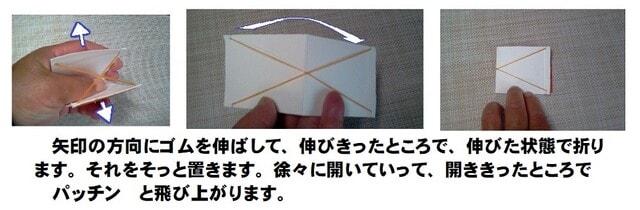

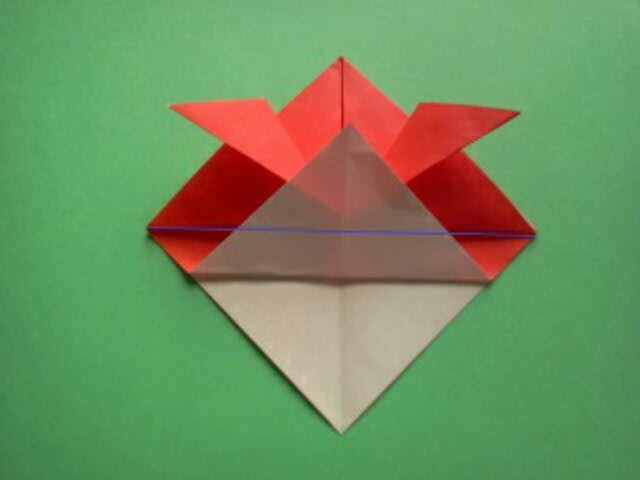

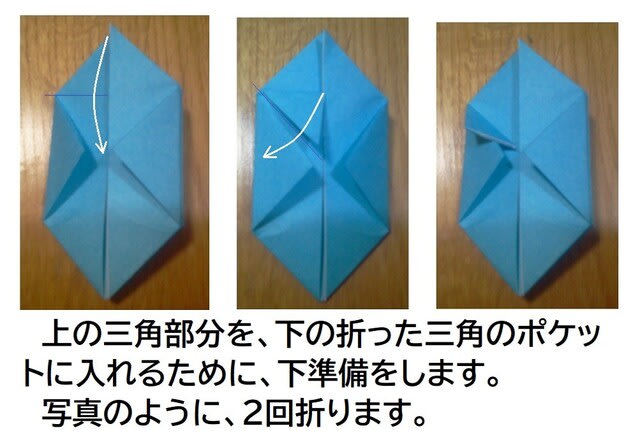

上下の角を中央の折り目に合せるように折ります。それによってできた折り目を少し反対方向にも折ります。しっかり折り目を付ける作業です。次はその折り目を活かして次の作業をします。

(写真2段目)

下側の折り目まで、内側に折り曲げるように押し込みます。

(写真3眼目)

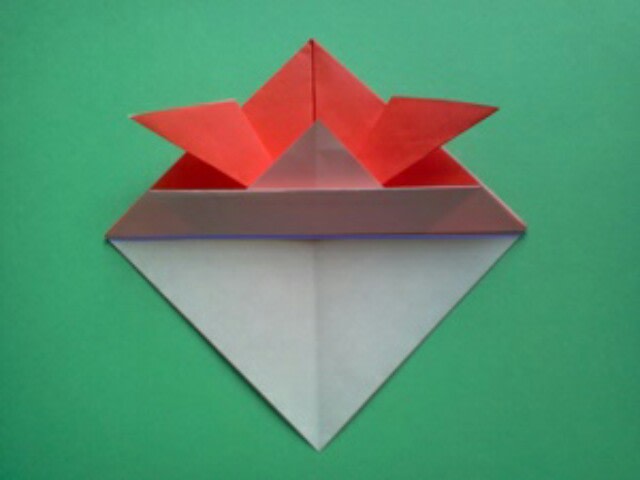

上側の折り目まで、内側に折り曲げるように押し込みます。

(写真タップで拡大)

おすの作り方はポイント③以降に進んでください。

ポイント②

ポイント①の前まではおすとめすは共通の折り方です。

ポイント①は、おすだけの折り方です。

ポイント②は、めすだけの折り方です。

ポイント③以降は、おす・めす共通の折り方です。

右側の上下の三角形と上下の折り目を全部開きます。写真に示したように、ハサミで切って折り曲げてください。

(写真タップで拡大)

上下の辺も折って元に戻します。

めすの作り方はこの後はおすと一緒です。

ポイント③

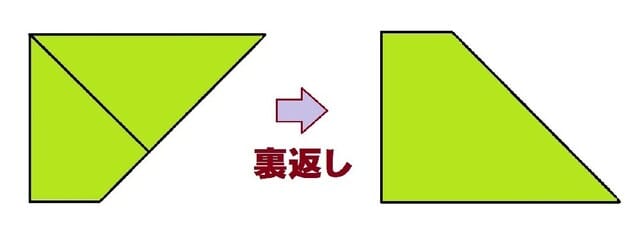

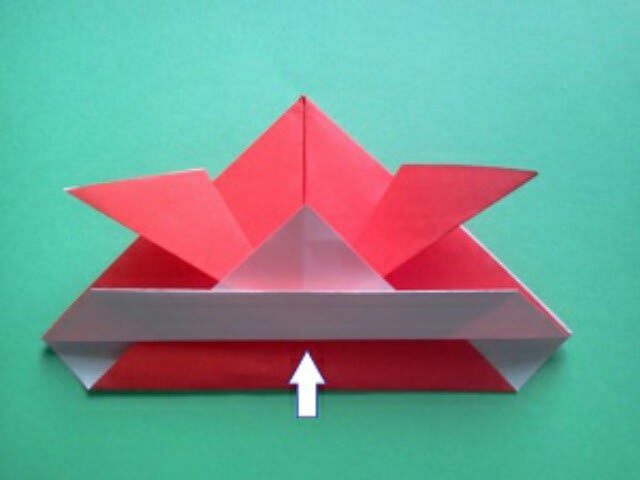

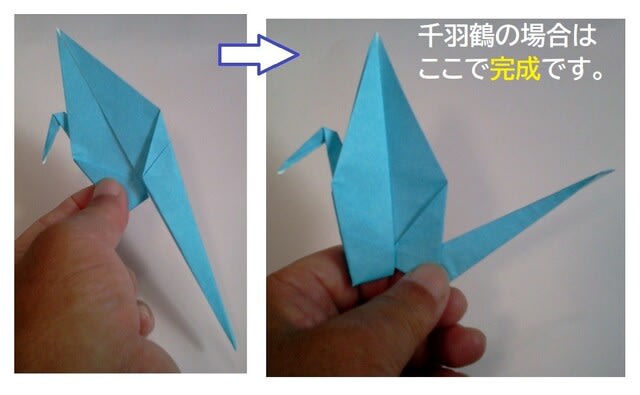

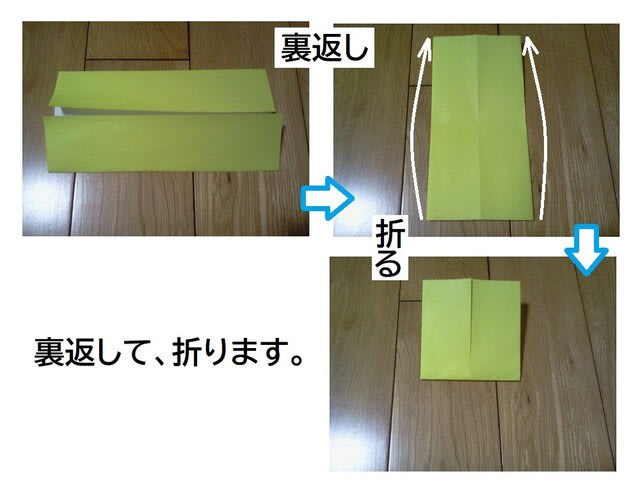

横長に置きます。裏返して、裂け目の見えない方を上にします。

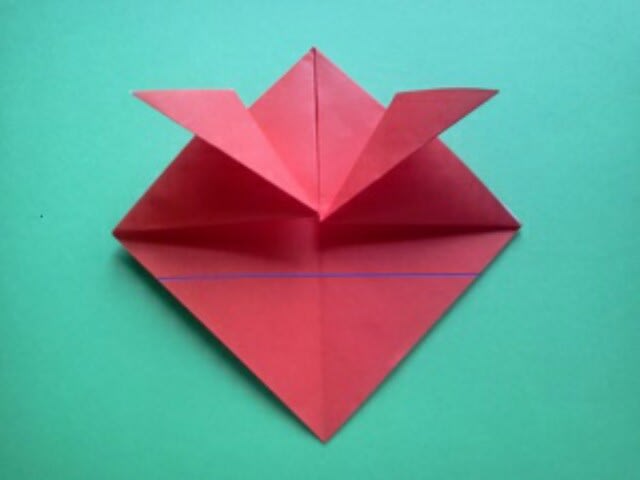

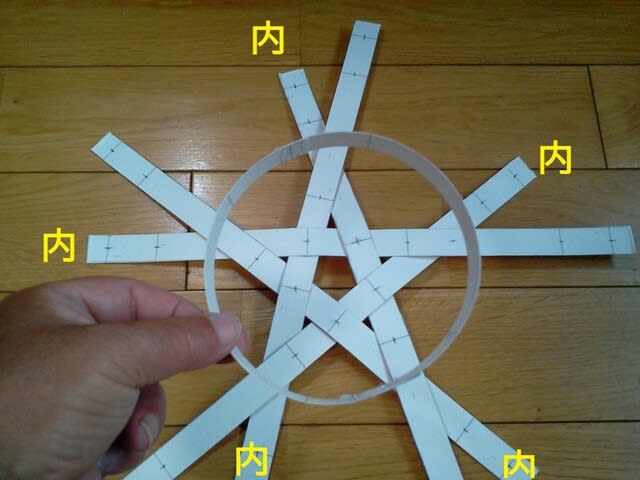

両端のとんがりを合せるように折ります。

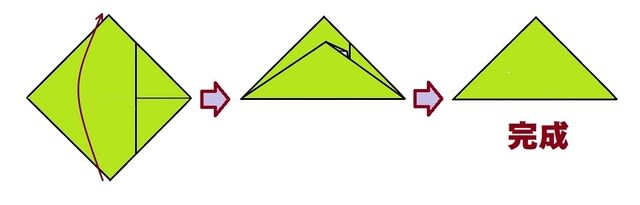

下準備として、下の写真のように折って、折り目を作っておきます。

(写真タップで拡大)

折ったところは開いて折り目が見えるようにします。

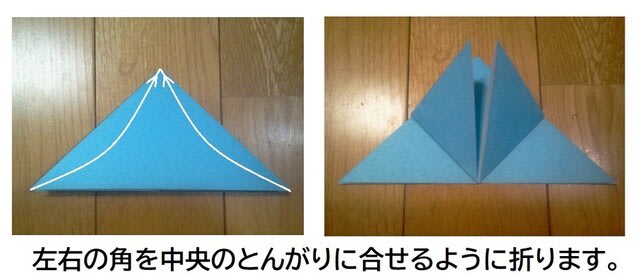

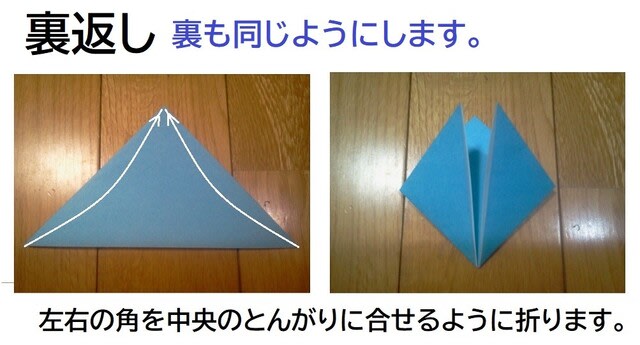

上下対称の図形を、上下に折って重ねます。

(写真タップで拡大)

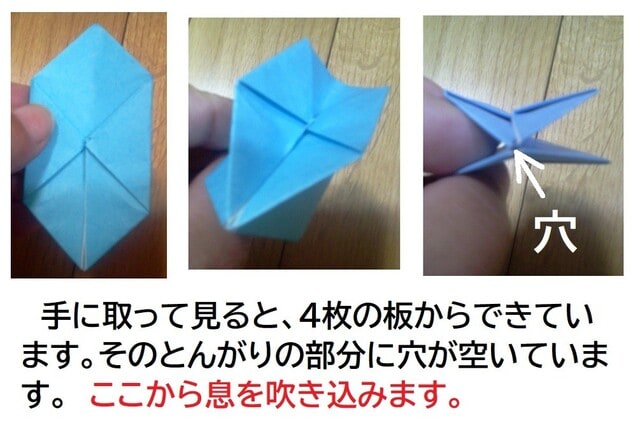

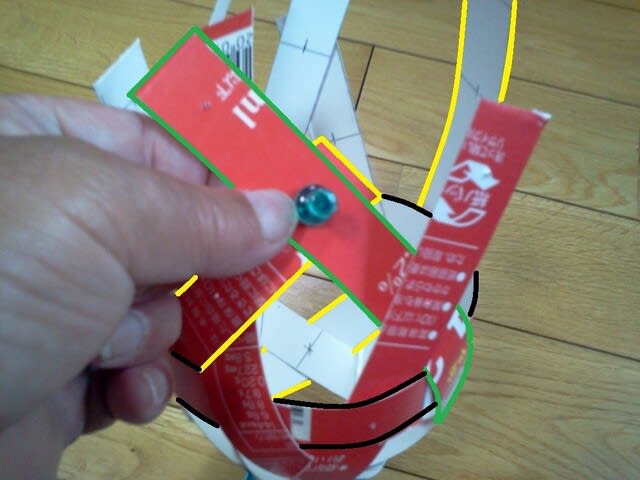

左側を手に取って上から見ると、折れ曲がったとんがりが2つ見えます。

(写真タップで拡大)

その内側のとんがりを引っ張り出して、先に付けた折り目を使って折ります。しっかり両面から押さえつけて形を決めます。

〇の部分が頭になるところです。

(写真タップで拡大)

上から押さえて折り曲げると顔からくちばしの部分となります。

これで完成です。平らなところに置くと、安定が良くて水面に浮いているようです。おす・めすを作って仲良くしてください。

いかがでしたか。言葉にすると難しいですが、写真を見ていくと意外と簡単な作業です。ぜひ、作って遊んでください。

右側の上下の三角形と上下の折り目を全部開きます。写真に示したように、ハサミで切って折り曲げてください。

(写真タップで拡大)

上下の辺も折って元に戻します。

めすの作り方はこの後はおすと一緒です。

ポイント③

横長に置きます。裏返して、裂け目の見えない方を上にします。

両端のとんがりを合せるように折ります。

下準備として、下の写真のように折って、折り目を作っておきます。

(写真タップで拡大)

折ったところは開いて折り目が見えるようにします。

上下対称の図形を、上下に折って重ねます。

(写真タップで拡大)

左側を手に取って上から見ると、折れ曲がったとんがりが2つ見えます。

(写真タップで拡大)

その内側のとんがりを引っ張り出して、先に付けた折り目を使って折ります。しっかり両面から押さえつけて形を決めます。

〇の部分が頭になるところです。

(写真タップで拡大)

上から押さえて折り曲げると顔からくちばしの部分となります。

これで完成です。平らなところに置くと、安定が良くて水面に浮いているようです。おす・めすを作って仲良くしてください。

いかがでしたか。言葉にすると難しいですが、写真を見ていくと意外と簡単な作業です。ぜひ、作って遊んでください。

始め

おすめす共通の折り方

ポイント①

おすの折り方

ポイント②

めすの折り方

ポイント③

おすめす共通の折り方

おわり

最後まで読んでいただきありがとうございました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この

この