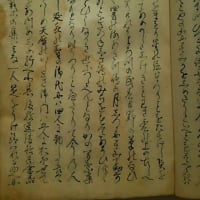

正徹日記

此道にて定家をなみせん輩は、冥加も有るべからず、罪をかふむるべき事也。其末流二條冷泉兩流にと別れ、摩醯首羅の三目のごとく也。たがひに抑揚褒貶あれば、いづれをさみし、いつれを以てなすべき事にもあらざるか。此等の一流の皆わづかに一躰を學びえて、をの/\あらそひあへり。まつたくその流れには目をかくべからず。叶はぬまでも、定家の風骨をうらやみ學ぶべしと存じ侍る也。それは向上の一路といふやうに、凡慮の及ぶ所にあらずとて、其末葉の風躰を、めにかくべき也と申す輩侍れども、予が存じ侍るは、上たる道を學んで、中たる道をも得べければと存ずる也。佛法修行も佛果にこそ目をかけてすべけれ。よは/\敷三乗道にて、さてはてんと心ざして修行すべきことにはあらざるか。但、その風躰を學ぶとて、てにはこと葉をにせ侍るは、かたはらいたき事也。いかにもその風骨心づかひを學べき也。八月廿日は定家卿の忌日也。我/\幼少の比は、和哥所に、此日は訪ひに哥を詠まれし也。

明けば又秋の半ばもすぎぬべしかたぶく月のおしきのみかは

(新勅撰)

の一首を一字づつ一首の哥のかしらに置きて詠まれける也。此哥には、らりるれのなき故也。是にて詠まれし也。

家隆は、詞きゝて颯/\としたる風骨を詠まれし也。定家も執しおもはれけるにや、新勅撰には家隆の哥をおほく入れられ侍れは、家隆の集のやう也。但少し亡室の躰有りて、子孫の久しかるまじき哥ざま也とて、おそれ給ひし也。

雅經は秀句をこのまれしほどに、あるまじき事の少々ありけるにや。又同類を存じられずして、人の哥おほく取りて詠まれけるにや。