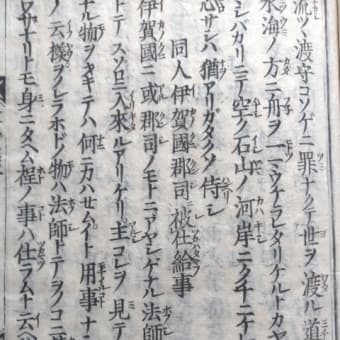

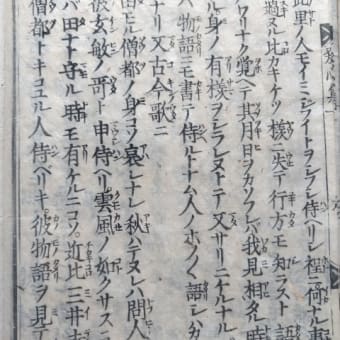

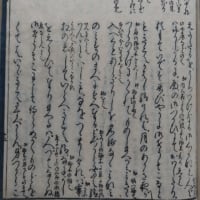

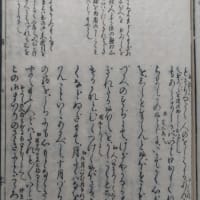

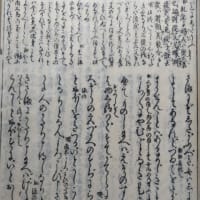

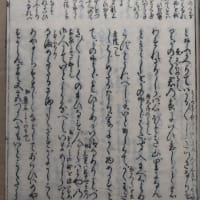

源氏物語 匂宮

かく、いとあやしきまで 人のとがむる香にしみ給へるを、兵部卿宮なむ、異事よりも挑ましく思して、それは、わざとよろづの優れたる移しをしめ給ひ、朝夕のことわざに合はせいとなみ、御前の前栽にも、春は梅の花園を眺め給ひ、秋は世の人のめづる女郎花、小牡鹿の妻にすめる萩の露にも、をさ/\御心移し給はず。老を忘るゝ菊に、衰へゆく藤袴、ものげなき吾亦紅などは、いとすさまじき霜枯れの比ほひまで思し捨てずなど、わざとめきて、香にめづる思ひをなむ、立てゝ好ましうおはしける。かゝる程に、少しなよびやはらぎて、好いたる方に引かれ給へりと、世の人は思ひ聞こえたり。 昔の源氏は、すべて、かく立てゝそのことゝ、やう変り、しみ給へる方ぞなかりしかし。

源中将、この宮には常に參りつゝ、御遊びなどにも、きしろふものゝ音を吹き立て、げに挑ましくも、若きどち思ひ交はしたまうつべき人樣になむ。例の、世人は、「匂ふ兵部卿、薫る中将」と、聞きにくゝ言ひ続けて、そのころ、よき女おはする、やうごとなき所々は、心ときめきに、聞こえごちなどし給ふもあれば、宮は、樣々に、をかしうもありぬべき渡りをば宣ひ寄りて、人の御気配、有樣ありをも気色とり給ふ。わざと御心に付けて思す方は、ことになかりけり。

「冷泉院の女一の宮をぞ、さやうにても見奉らばや。甲斐ありなむかし」と思したるは、母女御もいと重く、心にくゝものし給ふあたりにて、姫宮の御気配、げに、いと有り難く優れて、よその聞こえもおはしますに、まして、少し近くも侍ひ馴れたる女房などの、詳しき御有樣の、ことに触れて聞こえ伝ふるなどもあるに、いとど 忍び難く思すべかめり。

匂兵部卿

薄

女房

紅葉

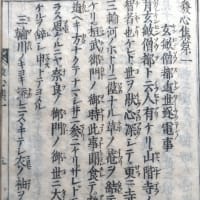

(正保三年(1647年) - 宝永七年(1710年))

江戸時代初期から中期にかけて活躍した土佐派の絵師。官位は従五位下・形部権大輔。

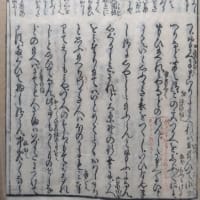

土佐派を再興した土佐光起の長男として京都に生まれる。幼名は藤満丸。父から絵の手ほどきを受ける。延宝九年(1681年)に跡を継いで絵所預となり、正六位下・左近将監に叙任される。禁裏への御月扇の調進が三代に渡って途絶していたが、元禄五年(1692年)東山天皇の代に復活し毎月宮中へ扇を献ずるなど、内裏と仙洞御所の絵事御用を務めた。元禄九年(1696年)五月に従五位下、翌月に形部権大輔に叙任された後、息子・土佐光祐(光高)に絵所預を譲り、出家して常山と号したという。弟に、同じく土佐派の土佐光親がいる。

画風は父・光起に似ており、光起の作り上げた土佐派様式を形式的に整理を進めている。『古画備考』では「光起と甲乙なき程」と評された。

幻(雲隠)27cm×44cm

匂宮27cm×44cm

紅梅27.5cm×44.5cm

竹河26cm×45cm

令和5年11月15日 伍/肆