中原親能~公家出身でありながら、なぜ頼朝の御家人になったのか?~(歴史人) - Yahoo!ニュース

経歴を活かし初期鎌倉幕府の朝廷交渉窓口となった中原親能(なかはら ちかよし)。もとは公家であった親能は、どのような経緯で頼朝の側近になったのか? その足跡を辿る。...

経歴を活かし初期鎌倉幕府の朝廷交渉窓口となった中原親能(なかはら ちかよし)。もとは公家であった親能は、どのような経緯で頼朝の側近になったのか? その足跡を辿る。

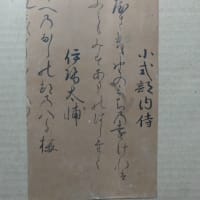

中原親能には、いくつもの肩書きがあった。京都守護から始まって、明法博士(律令制の学問教授)、斎院(さいいん)次官、美濃権守、式部大夫、掃部頭(かもんのかみ)、穀倉院(こくそういん)別当、正五位下などなど。それだけ、能吏であった証拠でもある。

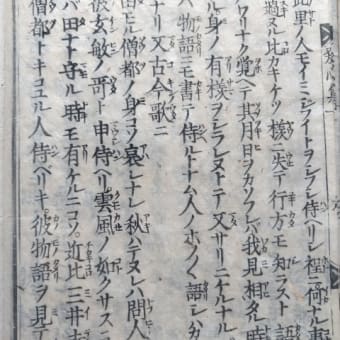

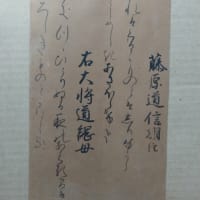

親能は、康治2年(1143)に京都で生まれているが、その父親については諸説がある。『尊卑分脈』(南北朝時代に編纂された源氏・平氏・橘氏・藤原氏など主要な諸氏系図の集大成)では、中原広季(ひろすえ)の子どもで、大江広元(おおえのひろもと)とは兄弟に当たるという。年齢からみれば、広元の兄ということになる。だが、他の資料によれば、実父は参議・藤原光能(みつよし)であったが、母が中原広季の娘であったので、中原家の養子となり、中原氏を称したともいう。

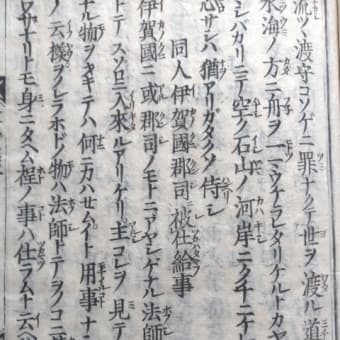

寿永2年(1183)の『玉葉』によれば、親能は中納言・源雅頼の家人となって相模国に滞在していた時期があり、この折に流人として伊豆に身を寄せていた源頼朝と親しくなったという。その後、京都に戻った親能は、治承4年(1180)の頼朝挙兵を知って京都から脱出し関東に下ったとされる。ということは、頼朝の挙兵以来その側近として鎌倉幕府の樹立に功があったということになる。

親能は、寿永2年11月には頼朝の代官として源義経とともに上洛している。親能は、これ以来、鎌倉幕府の対公家交渉で、頼朝からすべてを任されている。その能吏としての実力と人脈を買われたのであろう。

京都に滞在中には、御家人の1人・土肥実平(どひさねひら)と平家追討の謀議を巡らし、元暦元年(1184)には、後白河法皇の使者として頼朝の上洛を促すために鎌倉に下向するなど、かなり幅広い活動を行っている。

文治元年(1185)には、頼朝の弟・源範頼(のりより)に従って平家追討の合戦に各地を転戦した。ここでは、範頼の参謀役を果たしている。

この年正月26日には範頼とともに周防国から豊後国に渡り、鎮西平定に活躍した。頼朝は、こうした親能の功績を讃えて感状を発給している。

その後、親能は鎌倉に戻り、頼朝の側近として政権中枢にあって重用される。同時に、しばしば上洛して公家や朝廷との折衝や、京都と鎌倉の連絡にも当たった。この活躍が「京都守護」という呼称になったのである。

親能は、九州地方に多くの所領を持った。こうした事実から「鎮西奉行」とか「豊後・肥後・筑後国守護」などに補任されたともいうが、現在のところ確実な資料はない。ただ、特殊権限が与えられていた可能性は否定できない。

後に、豊後国に「大友氏(戦国大名・大友宗麟/おおともそうりん に代表される)」が出現するが、この大友氏は親能の子である中原季時(すえとき)の養子・大友能直(よしなお)に譲られたことから、大友氏は中原親能にその祖を求めているようである。

なお、親能も頼家政権樹立の時の「合議制13人」のうち頼朝の側近官僚から選ばれた4人のうちの1人になっている。

江宮 隆之