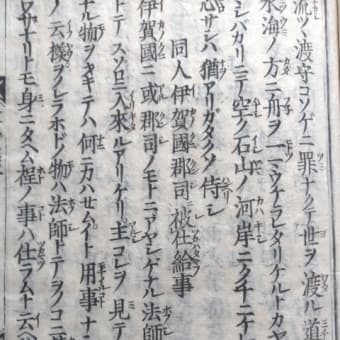

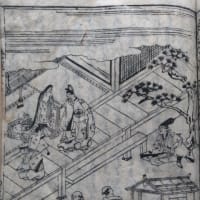

四 とさばうきられの事

去程に判官には、かまらく殿より大名十人つけられたりけ

るが、ない/\ごふしんをかうぶり給ふと聞えしかば、心をあ

きやうだい

はせて一人づゝ皆くだりはてにけり。兄弟なるうへことに父子

のちぎりをして、一の谷だんのうらにいたるまで、平家を

せめほろぼし、内侍所しるしの御はこ、事故なう都人返

し入奉り一天をしづめ四かいをすます。くんしやう行は

しさい

るべき所に何の子細有てか、かゝる聞え有けんと、上一人

より、下万みんにいたるまで、みなふしんをなす。其ゆへは

此春津の国わたなべにて、さかろたてう、立まじのろんを

して、大きにあざむかれし事を梶原いこんに思ひつねは

ざんげんして、つゐにうしなひけるとぞ後には聞えしか

まくら殿判官に勢のつかぬ間に、今一日もさきに討手を

のぼせたうは思はれけれ共、大名共さしのほせば、うぢせたの

はしをも引、京都のさはぎ共なりて、中/\あしかりなん

ずいかゞせんと思はれけるが、爰にとさばう正じゆんをめして

わそうのぼつて、ものまふでするやうで、たばかつてうてと

の給へば、とさばうかしこまりてはつてしゆく所へも歸ら

ずすぐに京へぞ上りける。九月廿九日に、とさばう都への

ぼつたりけれ共、つぎの日までは、判官殿へは参らず、判官

とさばうがのぼつたる由を聞召て、むさしばうべんけい

をもつて、めされければ、やがてつれてぞ参たる。判官いかに

とさばう、かまくら殿より、御文はなきかとの給へば、別の御

事も候はぬ間、御文は参らせらえず候。御ことはに侍るいづるは

たうじ都に別のしさいの候はぬは、さてわたらせ給ふ御こと、

あひかまへてよく/\守ごせさせ給へともうせどこそ、仰せ

候つれと申ければ、判官よもさはあらじ。義經うちにの

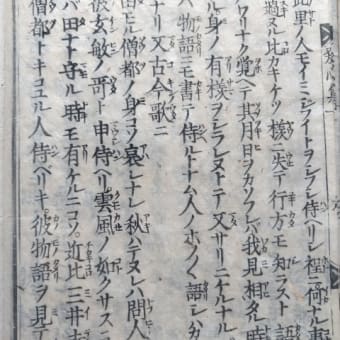

平家物語巻第十二

四 土佐坊切られの事

四 土佐坊切られの事

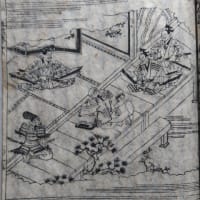

去程に、判官には、鎌倉殿より大名十人付けられたりけるが、内々御不審を蒙り給ふと聞こえしかば、心を合はせて、一人づつ、皆下り果てにけり。兄弟なる上、殊に父子の契りをして、一の谷、壇之浦に到るまで、平家を攻め滅ぼし、内侍所璽(しるし)の御箱、事故なう都人返し入り奉り、一天を鎮め、四海を澄ます。勲章(くんしやう)行こなはるべき所に、何の子細有てか、かかる聞こえ有けんと、上一人より、下万民に至るまで、皆不審を為す。その故は、この春、津の国渡辺にて、逆櫓立てう、立てまじの論をして、大きに欺かれし事を、梶原遺恨に思ひ、常は讒言して、遂に失ひけるとぞ後には聞えし。鎌倉殿、判官に勢のつかぬ間に、今一日も先に討手を上せたうは思はれけれども、大名どもさし上せば、宇治瀬田の橋をも引き、京都の騒ぎともなりて、中々悪しかりなんず、いかがせんと思はれけるが、ここに土佐坊正俊を召して、

「和僧上つて、物詣でするやうで、謀つて討て」と宣へば、土佐房畏まりて、はつて宿所へも帰らず、直ぐに京へぞ上りける。

「和僧上つて、物詣でするやうで、謀つて討て」と宣へば、土佐房畏まりて、はつて宿所へも帰らず、直ぐに京へぞ上りける。

九月廿九日に、土佐坊都へ上つたりけれども、次の日までは、判官殿へは參らず。判官、土佐坊が上つたる由を聞召て、武蔵坊弁慶を以て、召されければ、やがて連れてぞ参たる。判官、

「いかに土佐坊、鎌倉殿より、御文は無きか」との給へば、

「別の御事も候はぬ間、御文は参らせらえず候。御言葉に侍るいづるは、当時、都に別の子細の候はぬは、さて渡らせ給ふ御こと、あひ構へてよくよく守護せさせ給へと申せどこそ、仰せ候つれ」と申ければ、判官、

「よもさはあらじ。義経討ちに上

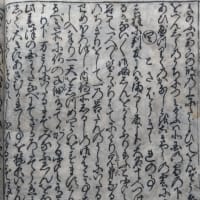

※土佐坊正俊 土佐坊 昌俊(とさのぼう しょうしゅん)は、平安時代末期の僧兵・武将。

大和国興福寺金剛堂の堂衆で、年貢問題で大和国針の庄の代官を夜討ちにしたことから、大番役として上洛していた土肥実平に預けられる。実平に伴われて関東に下向した後、源頼朝に臣従し、御家人として治承・寿永の乱に参加した。

頼朝と弟の源義経が対立した文治元年(1185年)、頼朝は京にいる義経を誅するべく御家人達を召集したが、名乗り出る者がいなかった。その折、昌俊が進んで引き受けて頼朝を喜ばせた。昌俊は出発前、下野国にいる老母と乳児の行く末を頼朝に託し、頼朝は彼らに下野国の中泉荘を与えている。

昌俊は弟の三上弥六家季ら83騎の軍勢で10月9日に鎌倉を出発し、17日に京の義経の館である六条室町亭を襲撃する(堀川夜討)。義経の家人達は出払っていて手薄であったが、義経は佐藤忠信らを伴い自ら討って出て応戦した。後に源行家の軍勢も義経に加わり、敗れた昌俊は鞍馬山に逃げ込んだが義経の郎党に捕らえられ、26日、家人とともに六条河原で梟首された(『吾妻鏡』)。義経は襲撃翌日の18日に、頼朝追討の宣旨を後白河法皇から受け取ると、直ちに挙兵の準備を開始した。

なお『吾妻鏡』によれば、頼朝は昌俊に対し9日間で上洛するように命じているが、義経の元には13日に暗殺計画が伝えられており、同日に義経は後白河法皇に頼朝追討令宣旨の勅許を求めている。したがって義経らは、昌俊の襲撃をあらかじめ知って待ち構えていた可能性が高い(『平家物語』延慶本では、昌俊らは9月29日に鎌倉を出発して、10月10日に京に到着したことになっている)。

また、昌俊の出発と入れ替わるように源範頼・佐々木定綱らが、治承・寿永の乱に従軍していた御家人を連れて京都を出発、関東に帰還しており、義経とその配下の従軍者との引き離しを終えていた。さらに頼朝追討の宣旨が出されたことを報じる使者が鎌倉に着いた22日には、勝長寿院で24日に開かれる予定の源義朝の法要のために、各地の御家人やその郎党が鎌倉に集結しつつあった(頼朝は法要終了後、ただちに彼らを義経討伐に派遣している)。これらの状況から、頼朝による昌俊派遣の目的は義経暗殺そのものよりも、義経を挑発して頼朝に叛旗を翻す口実を与えることであったとの見方もある。

武蔵坊弁慶 (生年不詳 - 文治五年閏四月三十日〈1189年6月15日〉?)は、平安時代末期の僧衆(僧兵)。源義経の郎党。鎌倉幕府が記録した「吾妻鏡」に義経の部下として名前が登場する。

吾妻鏡 文治元年十一月三日条、

前中將時實。侍從良成〔義經同母弟。一條大藏卿長成男〕伊豆右衛門尉有綱。堀弥太郎景光。佐藤四郎兵衛尉忠信。伊勢三郎能盛。片岡八郎弘經。弁慶法師已下相從。彼此之勢二百騎歟云々。