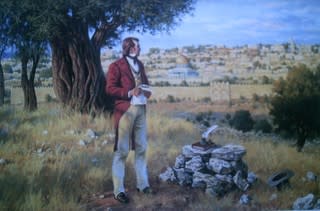

【写真:ダビデ王の石棺に、伏して祈る女性】 上に少し遺品が見える。 カバーは、前回はブルーだった。

「これから行く所は、今朝オリブ山からご覧いただいた、宇宙ロケットのような建物、眠れるマリヤの教会と言います。その南側の小さな部屋にですね、ダビデの墓と言われる石棺がありますので、これからご案内します」

バスから降りて、見覚えのある坂道を少し行きますと、左手に小さな入り口があり、そこを通ってまた少し歩くとその墓がありました。もちろん建物で覆っています。再び説明を聞きます。

「1948年から1967年までの19年間、ユダヤ人は嘆きの壁に近づくことができませんでした。その間はここが、ユダヤ人にとっては最大の巡礼地でした。ここは、帽子をつけないと中に入れませんので、気をつけてください。忘れた人は中で借りてください。紙で作った、貸し出し用の帽子がありますから」

洞窟のような場所に、静かに横たわるダビデ王の石棺。ビロードのカバーが掛けられており、中央にダビデの星が金色に光っています。上には、トーラー(モーセ五書)など、遺品が飾られていて、いかにも王様らしい威厳がありました。

「これから行く所は、今朝オリブ山からご覧いただいた、宇宙ロケットのような建物、眠れるマリヤの教会と言います。その南側の小さな部屋にですね、ダビデの墓と言われる石棺がありますので、これからご案内します」

バスから降りて、見覚えのある坂道を少し行きますと、左手に小さな入り口があり、そこを通ってまた少し歩くとその墓がありました。もちろん建物で覆っています。再び説明を聞きます。

「1948年から1967年までの19年間、ユダヤ人は嘆きの壁に近づくことができませんでした。その間はここが、ユダヤ人にとっては最大の巡礼地でした。ここは、帽子をつけないと中に入れませんので、気をつけてください。忘れた人は中で借りてください。紙で作った、貸し出し用の帽子がありますから」

洞窟のような場所に、静かに横たわるダビデ王の石棺。ビロードのカバーが掛けられており、中央にダビデの星が金色に光っています。上には、トーラー(モーセ五書)など、遺品が飾られていて、いかにも王様らしい威厳がありました。