1990年代に入手して、2022年現在も使用している「登山靴」のことをメモしておきます。

(これを機に、このブログに<登山キャンプ>のカテゴリーを追加しました)

一般的な登山靴(in昭和時代)

第二次大戦前後の昭和の時代における登山ブームで、多くの登山者が利用していた道具のひとつに、<オールレザーの重登山靴>があります。

様々なサイズの

キスリング(登山用具・片桐HPへリンク) と呼ばれる「帆布(はんぷ)」別名キャンバス生地の丈夫な登山用リュックに、現代と比較すると一つ一つの重量の大きい登山用装備品をパンパンに詰め込んで、かなりの重量を背負って山を登る時、その大重量を足元からガッシリ支えてくれる登山靴が、上の重登山靴だったようです。

個人的に登山を始めた1980年頃には、好日山荘やICIスポーツなどなど、ショップオリジナルの登山用品や、画期的な商品提供をしてくれる<モンベル>なども誕生し、当時の登山用品は<高機能・軽量>のものがどんどん揃ってきている時代でした。

そのため、登山靴も里山散策から近郊の山へ入る時には、安価で軽量な「キャラバンシューズ」とか、ステップアップしてちょっと高価で高機能な「ザンバラン革製軽登山靴」などが当時は一般的だったように思います。

( Google検索 画像 引用 )

個人的な登山靴の移り変わり

個人的には 学生時代に<職人の店>で足首まで靴紐で固定できる<安全靴>を購入し、それを登山用の靴としていました。その後、多く出回っていた<ザンバラン革製軽登山靴のコピー品>を登山靴として、数年の間利用していました。

前者の<安全靴>は、山道で<グリップ>が良く、特に山道の下りでズルリを

と足を滑らせて尻餅をつく、ということが激減し、とても具合の良い山用の靴となりました。

・・・しかし、しばらく使っていると全体に柔らかくなってきたタイミングで、靴全面に足を保護する鉄板の入っているため、この鉄板に足の指先が当たるようになって(特に下山時に)、足を痛めることが多くなりました。

そんなことから、革製軽登山靴で安価なコピー品に手を出すことになりました。

コピー品とはいえ、革製登山靴は、使えば使うほど自分の足の形に靴の革が変形していって、最終的には靴に足を入れる時に「オーダーメイドかぁ!」というぐらい、靴が自分の足の形に馴染んでいました。

これで「革製登山靴はいい!」と好印象を持ってしまったのでした。

とはいえ、やはり軽登山靴なので、次第に装備重量が重くなる登山をするようになった時、山道で登山靴が重量を支えきれずに形を歪ませながら一歩一歩足を進めるような状態になっていきました。

そして、最後には靴底が摩滅してしまってしまい、ある意味使い切ってしまうことになりました。

対策として靴底を張り替える、という方法もあったのですが、革製の靴全体がくたびれてしまって、極端に言えば革製登山靴なのにスニーカーで歩いているような、山道の斜面で足元を支えきれないほど登山靴の革が「くたびれてしまう」状態になってしまっていましたので、根本的に買い替えを考えるようになりました。

最終的、総革製・重登山靴の選択(現在に至る)

1990年代には、登山用品店には、現在の登山靴に通じる各種新素材も織り込んだ、高機能で、軽量で、優秀な登山靴がショップに並んでいました。・・・・が、上記のように「総革製登山靴」が、自分の足の形に変化していく<ここちよさ>を経験していたものですから、次もやはり革製登山靴にしようと思ったのでした。

そして、靴がしっかりとしたものであれば、靴底ソールを張り替えながら、自分の足の形になった登山靴をずっと、いつまでも使うことが出来る!というのは、他には代えがたい大きなポイントと思ったのでした。

・・・・で、1990年半ば次に購入したのが、「昭和の時代から続く、伝統的な革製重登山靴」でした。

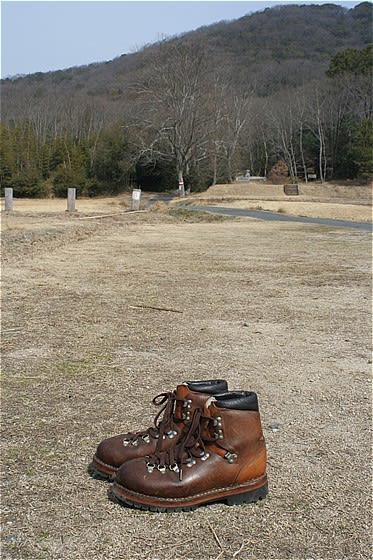

(上の写真は、クリーニング、メンテナンス後の、よそいきの姿)

1990年代には、まだまだ多くの登山用品店から、オリジナルの重登山靴が提供されていて、かなりの選択肢の中から自分の重登山具を選択して購入することが可能な時代でした。

上記の写真の靴は、たしか「さかいやスポーツ」のオリジナル重登山靴だったと思います。もうすでに25年が経過していますが、登山靴の外観はほとんど型くずれしている様子は見られません。

靴底ソールは、一度張替え依頼で、さかいやスポーツに送っていて、その後本格的な登山頻度が少し減ったこともあって、2枚目の靴底ソールで、現在に至っています。

つまり =「自分の足の形、凸凹に変形してフィットしてしまっている登山靴」を何年経過しても、常に利用できるということになります。

重登山靴のデメリット、足かせのような圧倒的な重さ、や、整形外科で石膏で固められたような動きにくさ、という重登山靴のデメリットを自分の中で天秤にかけて、そのデメリットよりも個人的な自分の足に馴染んだ山用の靴!というメリットを、自分としては「良し」としています。

昭和の時代の雪山登山では、この重登山靴のまま山に入っていたようです。オールレザーの革の分厚さが足の保温、防水にも有効だったようです。しかし本格的な雪山では、通常の登山靴以上の性能が要求されたようで、重登山靴の中でもバリエーションがあって、<厳冬期冬山用重登山靴>というのもありました。

そうした重登山靴の中の重登山靴=厳冬期冬山専用、と比較すると、上の写真の重登山靴は、「四季を通して利用できるオーランド重登山靴」の部類なので、冬山重登山靴よりは 「軽量で、柔らかく、足に馴染みやすい重登山靴」といえます。( とはいえ、新素材登山靴や、軽登山靴とは比較にならないほど足元は軽快さが失われますが・・・・(^-^;) )

したがって、上のオールラウンド重登山靴でも、秋季節、春季節の少しくらい雪のある山を歩き回る点においては、まったく問題はありません。逆に、少し雪があるくらいのほうが、歩きやすかったりします。

(靴そのものが歩くたびに変形して歩きやすいということがほとんどない重登山靴なので、そのぶん足元の地面の雪のほうが「変形」してくれて、足の運びがとてもらくになります)

総革製・重登山靴の手入れ

オールレザーの登山靴なので、山行から帰ってきてポンと靴をそのまま置いておく、というのはあまり良くなさそうですね。いろいろな成分を含んだ山の土を「 ブラシで落とす 」ブラッシングはするようにしていますし、比較的こまめに思いついたら 「 保革ロウワックスの塗布 」をするようにしています。

「長くいつまでも自分の足の形にフィットした登山靴を維持する」という大きなメリットのために総革製重登山靴を使っているわけですから、その維持のための手入れ!というのは、重登山靴を選択した時点で必要不可欠なことになります。

(靴底ソールの張替えは、プロの職人さんの技術にお願いするとして・・・)

以前、革製軽登山靴を「柔らかくしすぎて結果的に使いづらい登山靴にしてしまった」という個人的失敗があるため、上の重登山靴については、使い始めた当初から 「革を柔らかくしてしまう保革油の使用を回避」するようにしています。

最初の最初、ゴツゴツのガチガチ状態のときにだけ、柔軟性が必要な部分にだけ革を柔らかくする保革油を使いました。しかし、それは本当に最初だけで、あとは、新品時のフィット感の悪さを「気にしない」ことにして、とにかくあるき回りまわることで、足入れの頻度を高めることで、自分の足になじませるように心がけました。

(思い出すと、ちょっとした旅行、二泊三日くらいの旅行などでも、まだ使い始めたばかりのこの重登山具を履いて旅行に行きました。旅行先でどこまで行っても・・ボコッ、ボコッ、ボコッ という足音させて観光しました(^-^;)。しゃがむことはほぼ不可能なので、旅行かばんをゴソゴソするときは<膝立ち>・・・、信号が赤になりそう!と他のものが走って横断歩道を渡る時、自分は 走る!ということが不可能なので、立ち止まって次の青信号を待つ!)

そのような重登山靴でも、昭和の長い歴史の中で改良に改良を重ねてきているはずの製品なので、実は新品当初から足のあたりが厳しくて、足に豆ができて困る、という経験はありませんでした。

(逆に普通の日常の新品の靴で、足に豆が出来て、痛くて歩けない!というようなことは多いように思います)

革製登山靴を <<一気に足になじませる方法>>

革製軽登山靴・コピー品を使っていた時のこと、最初は軽登山靴とはいえそれでも革製の靴なので、結構しっかりした履き心地だったりしました。・・・が、山歩きをしていると大雨に遭遇するケースがあります。また、どうしても増水した川を渡るようなケースもあります。

登山靴の革が水分を含んですっかり濡れた状態になると、山道で登山靴が一気に柔らかくなって足に馴染んだような気がします。実際、乾いた状態では硬かった登山靴の革が、指で押して見るとずいぶん柔らかくなっているのをその場で確認できます。

しかし、山道では濡れた靴を、乾いた靴に履き替えるというようなことは出来ないので、そのまま山歩きを終えるまで履き続けることになるのですが、この時、濡れてしっかり水分を含んだ革製登山靴で急な斜面を下山したりすると、登山靴が一気に、<自分の足の形にフィットした登山靴へ変身>してくれます。

これはいいぞ、いいぞ!と、そんな具合にしばらく使い続けていると、もうびっくりするほど自分の登山靴が、自分の足の形になってくれて、次の山行の時に登山靴に足を入れる瞬間・・・ おおお!なんだこれは!と思わずニヤついてしまうくらい「心地の良い足入れ」を体験することが出来るようになります。

・・・ただし、登山靴を使い続けると、上のように雨や川で水に濡れてしまうというケースは何度か遭遇することは避けられないので、その度毎に、登山靴の革は、その側面、靴先、かかと部分と柔らかくなっていきます。

そして最後には、上りでも、特に下りでも、登山靴が体重を支えるための必要な堅牢さを失っていきます。 極端にわかりやすく言えば、それなりの重量のリュックを背負って、足場の悪い下りで、<小中学校の上履き>のような靴で下山しているような、不安定で危険でさえある、そんな状態になってしまいます。

その意味で、逆に革靴を水に浸してしまったケースでは、その革にどれだけ防水ワックスが塗布してあるか、また、その濡れた登山靴を型くずれさせないように乾燥させるか、が長く使っていく上での重要なポイントになります。

(たとえば予備のソックスを多く用意しておいて、途中の小休止で乾いたソックスに履き替え、登山靴の水分を効率的に排除する!・・・とか)

さらに逆に言えば、新品状態のあまりにも硬すぎる革製登山靴を早く自分の足になじませるには、登山靴の革に水分を余分にあたえるようにしながら、使うと、新品状態からの馴染ませには有効だとも言えます。

個人的には、晴天の登山で小休止中、少し不快なのですが自分の重登山靴が、自分の足の凸凹に強く当たるように感じた時、ソックスのその部分を少し水で濡らして履き、そして重登山靴に足を入れる!というようなことをしました。

快晴で、しかも登山中であれば自分の体温でどんどん水分は拡散されていきますが、その時に少しずつ(例えば自分の親指の付け根が飛び出ている、とか、小指の側面が飛び出ていて靴にあたって痛い、とか・・)自分の登山靴を自分の足にフィットさせることが出来ます。

とはいえ、重登山靴の外側には「保革ロウワックス」をこまめに塗布するメンテナンスをして、重登山靴の革全体が水に濡れてしまわないように気をつけています。( 朝露の藪の中を進むときなどは、膝から下にホースで水をかけたようにびしょびしょになったりしますから・・・ )

そうは言っても、重登山靴も道具のひとつなので、状況によってダメージの大きい場面に出くわしたとしても、その時は道具の宿命として、そのコンディションの中で、細かなことを気にせずにガシガシ使っていくというのが、根本的な道具の使い方だと思っています。

どうしても道具としてだめになった時は、しかたないので、また新しい道具を調達するしかない、と思っています。なので、決して重登山靴を過保護にするようなことは意図的に避けています。 ですが、重登山靴ほどになると、本当に頑丈です!重登山靴が使い物にならないほどの状況には、そうそうならないと思います。

実際、1995ー2005ー2015ー2025年と使ってきている上の写真の重登山靴、まったく、くたびれたところがありません。

この靴の形をした、山用の道具! 片足の重量が1500gをちょっとこえています。両足で3000gの重量の山道具です。

・・・とはいえ、山行の上りでは足首から上の部分は少し緩めにしておくことで、足首前後の動きが確保され、下りでは足首から上の部分をしっかり靴紐を占めることで、自分の足が靴の中で前に移動し、靴の全面内側にぶつかるのを避けることが出来ます。

そのように上りでも下りでも、靴紐の締め上げ方をくふうしながら使う登山靴なので、基本的に自分の足にぴったりフィットした靴になります。・・・で、そうなると、実のところ片足1500gの重量は、自分の足と一体化することで、それほど「重たい」とは感じられない、というのが実際です。

感覚的には、片足1500g、両足3000gという「鉄げた」のような苦しさは、靴紐を締めた重登山靴で歩く場合、それほどまでには感じない!というのが実感です。

とはいえ、身体的に、足の<ふくらはぎ> <ふともも> <腰につながる筋肉> は、物理的にこの両足3000gの重量を追加して「歩くという動作」をしているので、感覚的にはほとんど感じない重量感でも、身体的には全部受け止めていると思います。

(中央アルプス・空木岳とか、この重登山靴であるき回った時、翌日以降両足の筋肉痛がひどくて、電車乗り換えの駅のホームの移動で、階段が登り降りできない!ということはありました。単純に重登山靴のせいだけではないと思いますが。(^-^;) )

ともあれ、この伝統的な、レトロな重登山靴・・・外見的には外側の革しか見えていませんが、その中は、昭和の多くの登山家の使用感想をフィードバックさせて、さまざまな機能を盛り込んで構成された「靴の形をした山道具」になっているのだろう・・・と想像します。

(冬山厳冬期用重登山靴は、上の重量数値よりもはるかに大きい、重い登山靴になるのですから、オールラウンド重登山靴は比較的軽量の靴のはずなんですが・・・)

重登山靴、山歩き中の使用感

「足首を骨折して、整形外科で石膏で固められた」ような使用感は、それが目的で作られた道具なので、当然!ということにして、この重登山靴を履いて山の中を歩き回っている時に、不快感などはないのか?という意味での使用感もメモしておきます。

基本的に登山靴が重く、硬いので、そのまま素足で相手にすると、当然素足が負けてしまいます(まめ、とか、皮向け、打ちみ)。なので、重登山靴を利用する場合は、夏も冬も関係なく厚めのソックスを利用します。

分厚く硬い革との緩衝材としてのソックスは、そのまま足首からすね辺りまで靴の外に出ています。

この長めのソックスが、靴の中の水分、水蒸気、蒸れを吸収し、そして靴の外に「 排出 」 してくれます。

結果、このごっつい、分厚い重登山靴の、靴の中の状況というのは、ある意味とても快適だったりします。

素足・・汗・・水分・・ソックス・・足首上から排気

そして

靴の革が吸収した水分、蒸れ・・・ 靴の革外側表面から排出

逆に、靴下を履かずに日常用靴を履いたり、雨、水たまりに強い防水素材で出来たスニーカーなどを使っている時の方が、よほど「靴の中が蒸れで不快」だったりします。

登山用の分厚いソックス(場合によっては重ね履きのくふう)で重登山靴に足を入れて、一日中あるき回ったとしたら・・・その時、一日を通して個人的には不快感を感じたことがありません。

もし雨や川水の侵入で靴が濡れた時でさえも、しばらくそのまま歩き続けていたら、重登山靴の中の湿度は一歩一歩の歩く動作に合わせて、靴の中から「ソックスを通して」「靴の川を通して」どんどん外に排出され、時間の経過とともに快適になっていきます。

(例:重登山靴の硬い革を自分の足の形に馴染ませるために、部分的に水筒の水で濡らしたソックスを履いて山道を歩いていると、そのソックスの濡れた部分はどんどん乾いていきます。歩き一歩ごとに、ポンプのように、重登山靴の中の空気が押し出され、吸い込まれ、を繰り返しているのは、歩いているときの革靴特有の キュッ キュッ キュッ という靴の軋む音でも感じられます。)

良いことずくめの「山用重登山靴」です。自分の足の形に育てあげた革製登山靴は、靴底の摩滅のたびにソールを張り替えて対応し、新品の靴底になっても靴本体、登山靴そのものは< 自分の足の形の登山靴 >を維持します。そして、オーバースペックほどの堅牢な構造で組立てられた重登山靴は、普通の使い方で道具として故障する!ということは、考えられないと想います。本当に、良い事ずくめの重登山靴!です。

ただ、手に持ってびっくりする(その名の通り)「登山靴の重さ!」と、「自由がきかない!と思えるほどの登山靴のかたさ!」・・・この二点が、なんと言っても最大の要注意ポイントであることは、もうどうしようもないですね。(^-^)

追記 新田次郎氏の山岳小説

新田次郎氏の山岳小説を読むと、その時代背景からリュックは「キスリング」登山靴は「革製重登山靴、もしくは鋲打登山靴」、そして、毎回の食事を支えてくれる「灯油コンロ」・・・など、登山装備が「一択」「他の選択肢なし」という状況が前提になっています。

ついつい、次から次へと新田次郎氏の小説を読みごとに、妙にノスタルジックな「あこがれ」が植え付けられ、「自分もそんな道具を使いたい」という思いにさせられてしまいます。

そのような個人的な嗜好は、重登山靴の重量や硬さを(心地いいとは思いませんが)何か楽しさ、嬉しさに「脳内変換」してくれるような気がしています。

追記 2022年3月現在 Amazonで見かける革製重登山靴

ふと「今でも昭和レトロな革製重登山靴がAmazonとかにあるのかな?」と検索してみたところ、2022年、現在製品として、昭和レトロ重登山靴の外観のものは出てきませんでした。

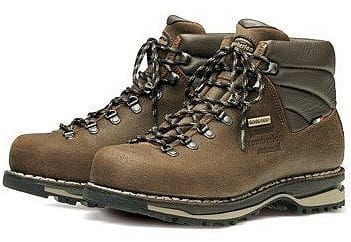

・・ただ、唯一ひとつだけ、下の画像の重登山靴がありました。

このデザインは昭和の時代にもありました。ヨーロッパのイタリアを中心に、日本でレトロな重登山靴が一般的だった頃に、輸入品として、下の写真のようにスッキリとした、洗練されたデザインの重登山靴も、それぞれのショップの棚に並んでいたような気がします。

(日本・昭和レトロ重登山靴は革をたくさん張り合わせた質実剛健のデザイン

!に対して、ヨーロッパ輸入品には表面がとてもスッキリとした作りのタイプのものも多くありました。)

(画像をクリックで、Amazon商品ページへジャンプ)

2022年現在でも、何十年も前から総革製重登山靴を、注文者の足の形を型取りしてオーダーメードで作成していた老舗の登山靴ショップが、今でもどうやら制作、販売をしているようですね。

そのほか1990年代では、ICIスポーツや、さかいやスポーツ、その他登山専門店でも、輸入品や、オリジナルのオールレザー重登山靴が店頭に並んでいたりしました。

◯ 2023年 里山歩き ・・ に重登山靴!? 2023.02.20

近郊の里山散策 - ☆航空無線とアマチュア無線のii-blog

2月17日金曜、雨降り予報の前日、午後日暮れ前の時間帯で、岡山市近郊の里山コースを散策しました。(画像をクリックで拡大写真へ)(画像をクリックで拡大写真へ)(画...

goo blog

まだ2月ですが、少し寒さが緩んでぽかぽか陽気になって来ました。つい先日、岡山市郊外の里山歩きに(その一つ前はスニーカーのまま歩いて靴底のフリップ力不足で必要以上に足の運びに気を使ったので・・)重登山靴を利用しました。

その時のこと・・・「さて靴はいて用意するかな」と重登山靴を車からおろして、足を入れた時・・・おおおお!と思いました。

実のところいつもそうなのですが、長年使っている分厚い革の登山靴は、つい買い込んでいくうちにどんどん自分の足の形になります。急な直登を登る時重登山靴のかかと部分へ常に圧力がかかりますし、急な下りでは土踏まずから前の部分の足が登山靴の内側に常に圧力がかかります。そんな上り下りを繰り返していると、指で押しても凹むようなことのない圧倒的な革の厚みと硬さの重登山靴が、次第次第に自分の足の形に変形していきます。

靴内部の各部分だけでなく、インナーソールをいろいろ入れ替えながらにも関わらず、靴の底の部分が自分のかかと、土踏まず、拇指球に沿った、自分の足裏の形になじんでいきます。

なので、硬い重登山靴に足を入れるたびに、すっと入れた自分の足が靴の中で居心地の良い感触を得た瞬間に「おお、完璧なオーダーメイド登山靴!」と感じます。

今の重登山靴の前にも、やや軽めの革製登山靴を使っていたのですが、そのときにも使い込んだ自分の登山靴に足を入れるたびにおもわず「にやり!」としてしまう経験をしていました。

そのさきの革製登山靴の革が、どうしても十分な強度を保持できず、最後には(感覚的には)ふにゃふにゃになってしまい、急な上り・下りで靴が十分に足を支えきれなくなってきたのを感じるようになって、新しい登山靴を用意することにしました。

<どうせ最後には柔らかくなるのであれば、最初だけ我慢して重登山靴にしておくほうが良さそうだな>

と、重登山具を手にした時、「こんな整形外科で取り付けられるギプスみたいな重登山靴が足になじむものかなあ?」と思ったものです。

でも、早く足になじませたくて「博多屋台巡りで二泊三日の旅行」にも、手に入れたばかりの重登山靴をボコボコいわせながら、博多の街を3日間歩き回りました。

(靴ずれなどを覚悟しての重登山靴での普通の旅行でしたが、幸い普通の靴を使っての旅行と同じように歩き回ることが出来ました。唯一問題だったのは、動向のものが「あの青信号渡るぞー」と突然走り出したりした場面で、重登山靴旅行者は・・・走る!という行為が不可能だったため、一人置いてきぼりとなりました。)

そんな重登山靴も、ゆっくりと自分の足の形に変形していってくれる、のを登山のたびに感じる、というちょっと別格の「うれしさ」を楽しむことができるアイテムである、ということができると思います。

・・・ちなみにコロナ禍のテレワークで運動不足解消の散歩をよくするようになりました。近所の散歩も次第に慣れてちょっと負荷がほしいなあと思うようになった時、「鉄下駄」がわりに重登山靴を履いて、近所をボコボコ歩いていたりします。同じ散歩でも片足1.5kg、両足に3kgの負荷を取り付けての散歩は「絶対効果が上がる!」と強く自分に念じて、利用しています。

◯重たく硬い重登山靴で歩く時のあゆみ 2024.05.11 追記

片足で1.5kgの重量の靴、しかも足首が前後するのは少しだけ、足首が左右にはほとんど動かない、そんな重登山靴を履いて歩く時、当然ながらもう日常的な歩行は不可能と行ってもいいですね。サンダルやスニーカーで毎日歩いているからといって、ガチガチ重登山靴を履いてしまうと「毎日普段の歩き」はできなくなってしまいます。

ただ逆に、普段毎日の生活の中で15kg,20kg,それ以上の荷物を背中に背負って歩く・・ということも「まったく普段の歩きではありえない」出来事になります。

そんなそれなりに重い荷物を自分の背中に背負って歩く、斜面を登る、斜面を下る、という状況で、長い時間をかけて試行錯誤され、改良に改良を重ね、出来るだけ具合良く歩くことの出来る「道具」として進化してきた革製重登山靴なので、1.5kg重量で足の動きが不自由になるガチガチ重登山靴は、その意味で、

「伝統的重登山靴 = とても具合良く、楽に、安全に、歩きやすさを提供してくれる靴という道具」

になっているといってもいいんじゃないかなと、個人的には思っています。

・・・だとすると、重登山靴を履いている時に、普段の日常的な歩き、歩き方を持ち込むのは、少し目的の方向性が違ってくるし、重登山靴という道具の使い方として、その扱い方の方向性が別のものになってしまうかもしれません。

◯ 楽に、安全に・・・分厚い皮でガチガチの靴

山道を登り始めた時とか、とても体調の良い時とか、自分の身体を余裕を持ってコントロール、制御する「余力」があるタイミングでは、もしかしたらジョギングシューズでも、スニーカーでも、山登り、山道歩きをすることは可能かもしれません。

それでも長時間歩いていたりすると、少しずつ全身に疲労も蓄積してきますから、何時間歩いても「登り始めの自分の余裕」をずーーーっと維持するのは難しくなるのが普通です。(それをカバーできる体力を持っている登山者は別かもしれませんが)

ずっと一定登道だけならばまだしも、途中で平坦になったり、さらに途中で行になって、そして峠に降りたところからまた上りになったら、今度は土の道ではなく少し岩がゴロゴロしているかもしれません。

登山者の体力は時間の経過とともに低下する中、足元のコンディションは、その難易度はコロコロと変化していくのが普通です。

そんな時に、足の裏と足首からふくらはぎにかけて「圧倒的なサポート」をしてくれるのが、上の重登山靴のガチガチの靴です。

登山者の集中力が戻ってきたり、意識が薄らいだりするようなことがあっても、ガチガチの重登山靴は登山者の足元に対して全力で補助してくれます。

登山者は足で重登山靴の形、存在を皮膚感覚で常に感じているだけで、山道を歩く登山者の足元を、つねに安定した、一定の形で支えてくれます。その時登山者の体重だけでなく、登山者が背負っている上乗せされた荷物の重量分までも、「最初から想定して全重量をサポート」してくれます。

この「快適さ、安全性」をコンスタントに安定して提供する道具として、最終的にガチガチの硬さで、片足1.5kgの重量の靴にならざるを得なかった!というのが、きっと重登山靴の経緯なのではないかな、と個人的には思っています。

( おそらく重登山靴の歴史の中では、特に厳冬期用重登山靴などだと、片足重量1.5kgを大きく超える重さだったと想像します。また地面に接するソール面に金属の鋲を打ち込んだタイプの登山靴などでも、その重量はずいぶん大きくなると思います)

僕が上の重登山靴を入手したのは、昭和の時代でももう後半ですから、おそらく無積雪期の重登山靴としては、考えられる試行錯誤をすべて経た後に、1.5kgというびっくりするほど軽量な製品に仕上がった、そんな重登山靴かもしれません。

そんなこんな・・・いろいろ思ったりしながら、重登山靴をメンテナンスしたり、使って山道を登ったり、下りたりする時に、「うーん、今日も重登山靴がいい仕事するなあ」と思うことが多いです。( 足置くところをチェックしながら下っているような時、何も考えずに無心になるような時に、重登山靴に目が言って、心のなかで話しかけたりすることが多いようです。 )

◯普通に歩けない靴で「ふつうに歩く」「楽に歩く」方法

重登山靴で山道を歩く場合、足先、かかと、足首は、ガチガチ重登山靴の中なので、いわゆる「可動部分」ではなくなります。なので、個人的にこの道具を使う時、自分の腰、股関節、膝は可動部分として活躍してもらうとして、その膝から下は「なにか一つの物体、自分では動かせないなにかの装置」のように感じながら、山道を登り降りします。

なので日常の歩きでの「つま先で押し上げる」とか「ぐっと足首を前傾(後傾)させる」とか、「足の裏を斜めに傾ける」とか・・・は、重登山靴を履いて歩く時には、もうこの世に存在しない動き、となってしまいます。

つまり膝から下で微妙な動きをして歩行を進めるということは、重登山靴を履いている以上、ありえない歩きとなります。

では、どうやって歩くのかと言うと・・・個人的には(個人的な経験値から)、普通に稼働する腰・股関節・膝を使いながら、「ふくらはぎ下半分から先の歩くための金属製の足の形をした装置」を、山道の「足を置く場所」に「そっと置いていく」という動作を繰り返すことになります。

この時、重登山靴の靴底も、靴の側面もガチガチに硬いので、不整地の地面のなかで「足を置く平らなところ」を探す必要がなくなるといってもいいかなと思っています。出っ張っていても、尖っていても、「足をそっとのせてすべらないところ」でありさえすれば、もうOKです。

靴の裏全体が地面についていても、靴の裏のごく一部が引っかかっていても、ふくらはぎから下、足の先まで、全く動かない、変形しない金属製の脚の形の装置!になっているので、山道の歩きとしてかならず「一歩」が完成します。

この一歩が滑ると・・・これはかなり厄介なので、山道の上り下りでは、「ここに足を置くと一歩が完成するか、すべって失敗するか?」だけに注意しながら、左右の足を置いていく感じになります。

なんといっても、これが「楽!」です。ザックの重量が大きい時はもちろん、デイパックで里山歩きをしていても、山道を歩く時に「一歩一歩そっと置けるところだけチェック」したら、前に前に進んでいくことが出来ます。そのためだけに重くて硬い重登山靴を履いて歩くことに・・・メリットは有るなあ!と個人的には感じています。

そして、そんな重登山靴での歩き方については、ふくらはぎの下半分から自分の意のままに、ちょこちょこと動かうすことが出来ない、「足の形をした金属製の装置」のようなものなので、日常生活で歩く時の筋肉の使い方、足の使い方はまったくできない!と頭の中から消去して、ただただ「片方の足に体重をのせる」という歩き方になってしまいます。

右足に体重を乗せて、ふう!と一息入れたら、今度は左足に体重を乗せて、またもういちど、ふう!と一呼吸・・・ この繰り返しです。(繰り返しますが、もう足の下の方はちっとも思うようには動かない足になっているので、身体の重心の軸を、右に、左に、腰、股関節、膝を使って移動させるしか方法が残っていないのです)

で・・・この右から左、左から右、と体重をかける、体重を移動させる、重心位置を移動させる時に、前へ前へと歩くわけですから、次の一歩は少しだけでも前の位置に「足をそっと置く」必要があります。(でないと、その場で足踏み! ちっとも前に進みませんから)

次の足をどこに「そっと置く」か、目視で確認、決定したら・・・稼働する腰、股関節、膝で、そっちの方向へ身体を持っていきます。大げさに言うと、行きたい方向、場所へ身体を傾けると言ってもいいと思います。

すると、自然とその方向へ「次の足を置きたい場所」へ、もう一方の重登山靴が進んでいって、そっと着地します。

なにせ!1.5kgもの重量の重登山靴です、身体を少しだけ傾けて、自分の重心位置を移動させたら、この重たい重たい自分の足(の形をした装置)は、糸で吊るされた振り子のように、すーっと進んでくれます。

もし上りで次の一歩、重登山靴が地面にあたりそう!という場合は、仕方ありません腰から腿を稼働させて少しだけ、地面に当たらないだけの分、自分の筋力、体力を使って、上に持ち上げる動作を、重心移動の中で行います。すると、次の一歩で重登山靴が急斜面の登山道にぶつかることなく、最初にイメージしていた「足をそっと置く場所」に進んでいきます。

もし下りで次の一歩、重登山靴が地面に届かないという場合は、そくざに「次にそっと足を置く場所」を変更します。地面に自分の足が届かないところへ、自分の足を置かなくても、大きな高低差のない「楽にそっと靴を置くことの出来る場所」に次の足の目的地を変更するのが、得策です。

どうしても高低差は仕方ない、という場面だとすると、今軸になっている方の足の腰・股関節・膝の可動部分を、自分の筋肉を使って折りたたんで自分の体を低く、地面に近いところへ持っていきます。こうすることで、次の足を「そっと置くポイント」は届くことになるでしょう。

(どん!と次のポイントへ体ごと突っ込んでいくような歩き方とは別物)

ということで、基本的に平坦な山道であれば、自分の体の重心位置をほんの少しだけ動かす、次の足を「そっと置く」ためのきっかけを発動させる、筋力・体力を使う歩き方になります。

上りであれば、次の一歩が地面ギリギリこすれるくらいだけの高さ、筋力を使って足を上に上げる、歩き方になります。

下りであれば、次の一歩で「そっと置く」事のできる高さまで、自分の身体を低くして、一歩を置く、という歩き方になります。

◯重たい登山靴で歩きながら「足をやすませる」

重登山靴は片方1.5kg、両方で3.0kgのかなり重たい物体です。この重たい物体を自分の意のままに「振り回そう」とすると、通常ではとても考えられないくらい筋力・体力を使ってしまうことになり、登山、山歩きが大変なものになってしまいます。

逆に、この重たい重登山靴を、かなり大きな分銅、かなり大きな大時計の振り子、として、そのまま受け入れて、振り子の糸をつまむ人差し指と親指を、ほんのちょっとだけ1cmほど横にずらすと、この重たい振り子は少し遅れて、ブゥワーンと自分からやってきてくれます。

重登山靴出歩く場合、歩く動作をするために筋力・体力を殆ど使わなくてもいい!といえます。これは決して大げさではなく、不整地ではない山道では、身体の中心・重心位置をほんのちょっとだけ前に動かす筋力・体力を使うだけで、次の一歩の重登山靴がその大きな重量のお陰でブゥワーンとやってきてくれます。

その重心移動のためのだけのほんのわずかな筋力、体力だけで、次の一歩、次の一歩を、「そっと地面に置く」ことが出来ます。

そして、かなり疲れたなあと思う時には、その振り子で重たい登山靴が後ろから前にブゥワーンとやってくる時、ふくらはぎの筋肉、もも裏の筋肉、もも表の筋肉を<<一瞬 緊張をゆるめて開放してやる>> と、これを一歩ごとに繰り返すとなると嘘みたいな話ですが「 歩きながら足を休ませる 」ということが実現します。

比較的平地、高低差のない、障害物のない、あまり足を「そっと置く」場所に集中力を使わなくてもいい山道になった時、一歩ごとに足の筋肉から力を抜いて緩ませると、とても効果的です。

・・・これは「超軽量の靴」では重登山靴ほど効果を得るのは難しいかもしれませんね。( というより靴が軽量だと、最初から最後まで自分の脚力、筋肉で足の動きを制御しようとしてしまうため、年中無休の24時間営業!みたいなことに、ついついなってしまう、という理由のほうが大きいかも)

今でも現役レトロ灯油ストーブ for キャンプ - ☆航空無線とアマチュア無線のii-blog

先日岡山市郊外の大芦高原キャンプ場で宿泊してきました。その時持ち出したのが古い灯油ストーブ2つです。その灯油ストーブのメモを少しまとめておこうと思います。(作成...

goo blog