ウォーキングを続けるコツは、ウォーキングが「楽しい」と思えるかどうかです。

旅行をするつもりで近場の街を歩いてみてはいかがでしょう。

最近は観光マップを用意している自治体も増えました。

たくさん歩けますよ。

札幌の中心街に初めて訪れた人は、最初、信号機の下に取り付けられた住居表示に戸惑われるかもしれません。

「南1西4」とか「北1西8」など、一体何のことかと思うかもしれません。

しかし、街中を歩き、「北1」や「西8」が何を意味するのか分かってくると、この住居表示ほど便利なものはないと思うようになります。

「北4西4」とあれば、なるほど 「JR 札幌駅」辺りだなと思いますし、「北1西8」とあれば、ローカルTV番組「どさんこワイド」で有名な「STV」があるぞとなります。

住所を見ただけで、札幌のあの辺りかと大体分かるのです。

それもこれも札幌中心街は碁盤の目のように整備されているからなのですが、そのように整備されるきっかけを作ったのが、中心街を南北に真っ直ぐに流れる「創成川」であり、その大元は大友亀太郎が作った「大友堀」でありました。

(よって、「創成川」は人工河川」であります。)

(よって、「創成川」は人工河川」であります。)

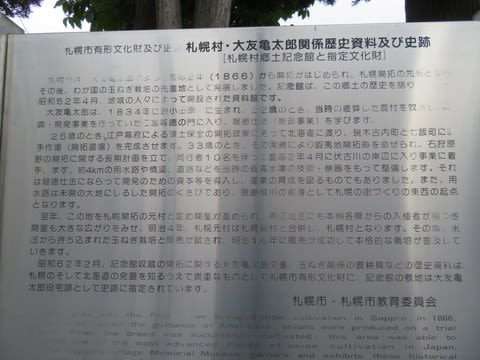

その札幌開拓の先駆的役割、かつ、札幌大躍進の基盤を作った大友亀太郎の功績や歴史的資料を展示しているのが、「札幌村郷土記念館」であります。

地元の有志で作った記念館。

地震後、一度閉館となりましたが、修繕が施され、現在は営業が再開されています。

地震後、一度閉館となりましたが、修繕が施され、現在は営業が再開されています。

記念館の前には大友亀太郎の像と「大友亀太郎役宅」の碑があります。

箱館の開墾で、その業績を高く評価された亀太郎は、蝦夷地開墾掛を命ぜられ、調査の結果、伏古川(ふしこがわ)のほとりで開拓に着手しました。

それが記念館のある辺りで、「札幌村」の始まり(札幌市東区の始まり)となりました。

慶応2年(1866)4月のことでした。

それが記念館のある辺りで、「札幌村」の始まり(札幌市東区の始まり)となりました。

慶応2年(1866)4月のことでした。

全長4kmの堀の完成にかかった年月は、たったの3ヵ月。

その他、道路や橋梁など生活基盤の整備を行い、入植しやすい環境を作りました。

その他、道路や橋梁など生活基盤の整備を行い、入植しやすい環境を作りました。

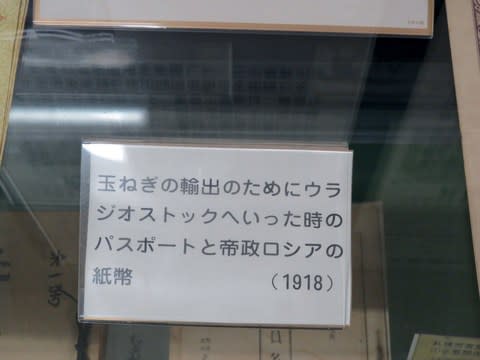

記念館の2階には亀太郎関連の文書、遺品・ゆかりの品が展示されています。

大友亀太郎の銅像の前には、もう1つ、札幌村(東区)にとって欠かせないものが碑となっています。

それは「タマネギ」であります。

札幌村(東区)は食用タマネギ栽培の発祥の地であり、タマネギは村に大きな繁栄をもたらしました。

札幌村(東区)は食用タマネギ栽培の発祥の地であり、タマネギは村に大きな繁栄をもたらしました。

碑などの説明文を読むと、タマネギの栽培も普及も初めから順調だった訳ではなく、たくさんの人々の努力と苦労があって成しえたことが分かります。

食の世界遺産となった「札幌黄」(タマネギの一品種。)の誕生や東京に行って販路を確保しようとした人々の努力を記した文章を読んで、胸を熱くされる方もきっといらっしゃるでしょう。

記念館にはその他に、明治時代末期の暮らしの様子を再現した茶の間や東区を代表する民俗・文化(丘珠獅子舞)の展示もあり、たくさんの資料を拝見することができます。

北海道生まれの人や北海道の事物に用いられる、北海道伝統の馬「どさんこ」の剥製の前に置かれた説明文を読んで、目頭を熱くしたのは私だけでありましょうか。

展示物の多くが札幌市有形文化財となっている「札幌村郷土記念館」。

説明板を読むだけでも札幌の歴史の一端を確実に学ぶことができ、 とても良い資料館だと思いました。

スタッフの方のお話を伺うことができたのも幸運でありました。

2度目の来館で見学の希望が叶いました。

足を運んで良かったです。

足を運んで良かったです。

<参考資料>

- 札幌村郷土記念館リーフレット

- 札幌村郷土記念館配布のプリント

当ブログへの問い合わせについて

当ブログへの問い合わせについて仕事等で当ブログに連絡をしたい場合は、

下記のアドレスまでメールにて

お知らせください。

(コメント、感想用ではありません。)

obenben194@gmail.com