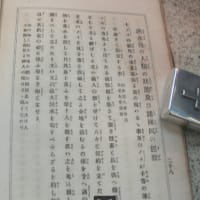

継体天皇 21年の条

廿一年夏六月壬辰朔甲午、近江毛野臣率衆六萬、欲往任那爲復興建新羅所破南加羅・喙己呑而合任那。

(527年のなつ みなずきの みずのえたつのついたち きのえうまのひに あふみのけなのおみ いくさ むよろずをいて みまなにゆきて しらきにやぶられし ありひしのから・とくとこんを かへしたてて みまなに あはせむとす)

於是、筑紫國造磐井、陰謨叛逆、猶預經年、恐事難成、恆伺間隙。新羅知是、密行貨賂于磐井所而勸防遏毛野臣軍。

(ここに つくしのくにのみやつこ いはゐ ひそかに そむくことをはかりて うらもいして としをふ。ことのなりがたきことをおそりて つねに ひまをうかがう。しらき これをしりて ひそかに まいないを いはゐがもとにおくりて すすむらく けなのおみの いくさを たへよ と。)

於是、磐井、掩據火豐二國、勿使修職。外邀海路、誘致高麗・百濟・新羅・任那等國年貢職船、內遮遣任那毛野臣軍、亂語揚言曰「今爲使者、昔爲吾伴、摩肩觸肘、共器同食。安得率爾爲使、俾余自伏儞前。」遂戰而不受、驕而自矜。

(ここに いはゐ ひのくに とよのくに ふたつのくにに おそひよりて つかえまつらず。とは うみつちをたへて こま・くだら・しらぎ・みまな ら の としごとに みつきたてまつるふねを わかつりいたし うちは みまなにつかはせる けなのおみのいくさを さいぎりて なめりごとし ことあげしていわく「いまこそ つかいひとたれ むかしは わがともだちとして かたすり ひじすりつつ おなじけにして ものくらいき いずくにぞ にはかに つかいとなりて われをして いがまへに したがわしめむ」と いいて ついに たたかいて うけず。 おごりて みずからたかぶ。)

是以、毛野臣乃見防遏、中途淹滯。天皇、詔大伴大連金村・物部大連麁鹿火・許勢大臣男人等曰「筑紫磐井、反掩、有西戎之地。今誰可將者。」大伴大連等僉曰「正直・仁勇・通於兵事、今無出於麁鹿火右。」天皇曰、可。

(これをもて けなのおみ すなはち たへられて なかみちにして さはりとどまりてあり。すめらみこと おほとものおほむらじかなむら もののべのおほむらじあらかひ こせのおほおみをひと ら に みことのりして のたまはく「つくしのいはゐ そむきおそひて にしのひなのくにをたもつ いま たれか いくさのきみたるべきもの」と のたまふ。おほとものおほむらじら みな まうさく「たひらにただしく めぐみいさみて つはもののことに こころしらへるは いま あらかひがみぎにいずるひとなし」と まうす。すめらみこと「ゆるす」と のたまふ。)

秋八月辛卯朔、詔曰「咨、大連、惟茲磐井弗率。汝徂征。」物部麁鹿火大連再拜言「嗟、夫磐井西戎之姧猾、負川阻而不庭、憑山峻而稱亂、敗德反道、侮嫚自賢。在昔道臣爰及室屋、助帝而罰・拯民塗炭、彼此一時。唯天所贊、臣恆所重。能不恭伐。」

(あき はつきの かのとうのついたちのひに みことのりして のたまはく「あ それ いはゐは にしのひなの かだましきやつこなり。かはの さがしきことをたのみて つかへまつらず。やまの たかきによりて みだれをあぐ。いきほいをやぶりて みちにそむく。あなずりおごりて みずから さかしとおもへり。むかし みちのおみ より むろや に いたるまでに きみをまもりてうつ。おおみたからを くるしきにすくふこと かれもこれももろともなり。ただ あめのたすくるところは やつこが つねにおもみするところなり。よくつつしみうたざらむや」と まうす。

詔曰「良將之軍也、施恩推惠、恕己治人。攻如河決、戰如風發。」重詔曰「大將、民之司命。社稷存亡於是乎在。勗哉、恭行天罰。」天皇親操斧鉞、授大連曰「長門以東朕制之、筑紫以西汝制之。專行賞罰、勿煩頻奏。」

(みことのりしてのたまはく「すぐれたいくさのきみの いくさすること めぐみをほどこして うつくしびをおし おのれをおもいはかりて ひとをおさむ。せむること かはのさくるがごとし。たたかうこと かぜのたつがごとし」と のたまふ。また みことのりしてのたまはく「おほいくさのきみは おほみたからのいのちなり。くにいへの ほろびほろびざらむこと ここにあり。つとめよ。つつしみて あまつつみをおこなへ」と のたまふ。すめらみこと みずからまさかりをとりて おほむらじにさづけてのたまはく「ながとより ひむがしを われ かとらむ。つくしより にしをば いましかとれ。たくめたまひものつみをおこなへ。しきりにまうすことに な わずらひそ」と のたまふ。

廿二年冬十一月甲寅朔甲子、大將軍物部大連麁鹿火、親與賊帥磐井交戰於筑紫御井郡。旗鼓相望、埃塵相接、決機兩陣之間、不避萬死之地、遂斬磐井、果定疆場。十二月、筑紫君葛子、恐坐父誅、獻糟屋屯倉、求贖死罪。

(528年のふゆしもつきの きのえとらのついたち きのえねのひに おほいくさのきみ ものべのおほむらじあらかひ みずから あたのひとごのかみ いはゐと つくしのみゐのこほりに あいたたかふ。 はたつづみ あひのぞみ ちり あひつげり。 はかりことを ふたつのいくさのあひだにさだめて みをすつるところをさらず。つひに いはゐをきりて はたして さかひをさだむ。しはす つくしのきみくずこ かぞのつみによりて つみせられむことをおそりて かすやのみやけをたてまつりて しぬるつみ あがはむことをまうす。)

こうやって 平仮名を並べてみると 何故 英語が単語と単語の間を開けているか よくわかる

全部くっつけると 暗号文になってしまう 何が書いてあるか分からない

句読点の歴史はごくあさいが 明治時代 何故句読点が作られたのかの理由がよくわかる

特に古代日本語で書いて並べると まったくわからん

自分も 明治時代から始まった句読点を付けず 明治以前のの文章を真似ているが他人には分かりづらいのだろうか?

日本書紀は漢字で書かれているので漢文のように見えるが それは見えるだけで 日本語なのだ だから余計難しい

さらに 記録が散在してるし 芸文類聚の引用による脚色も多い

古墳期は下克上の世界になっていた 日本の第一次戦国時代とも言える

磐井はヤマトに従うふりをしながら 所謂 面従腹背であるが

九州を中心に 南韓・瀬戸内海・山陰・山陽の一部まで勢力下に置いていたと推定される

雄略天皇以前 このような 征西はたびたび行われていたが 小規模の反乱は常に起こっていた

継体天皇は 北九州と 南韓を分離することによって日本の安定を図った

継体天皇によって 西の倭と東のヤマトとの対立はほぼ解消され 倭はヤマトの一郡領になっていったらしい

南韓の経営は諦め 伽羅・任那の恨みを買ってでも 南韓は分離しなければならなかった

内部に敵を抱えるのは 強力な外敵と戦うより危険な行為である

勃興する新羅は それほど危険だった

日本本土に まうけぶるひと 帰化人として南韓の人々を受け入れた

日本が南韓経営から手を引いたのは結果として正解だった 抱えていれば もっと困難があっただろう

また日本の統一が遅れたかも知れない

それによって 任那加羅は空白となった そして 新羅がその地を埋める

新羅の強さは徹底した事大主義である 時代時代の中国に即効で事大する 多分本能的なものだろう

強大な権力に媚おもねる事によって その権力を利用し 自国の背景とし 自国の欲望を満たそうとする癖が抜けない

元の時なぞは 支配層は元王室や貴族から嫁さんをもらい 元と姻戚関係になり モンゴル名を通名にしたくらいであるし

済州島全域は 元の軍馬の放牧場になり

2回にわたる日本への元寇の兵の三分の一は高麗兵であった程だ

ヤマトの九州説 畿内説など 多々あるが それほどシンプルに分けることはできない

おらが国は凄いんだぞなどとのお国自慢のレベルの討論で あまり熱くなる必要はないと思うのだが

日本書紀を読む限り やはり錯綜している

素直に文を読んでみよう

さて 今日はパートの仕事だ 頑張るべ