高畠華宵挿絵『花菖蒲』

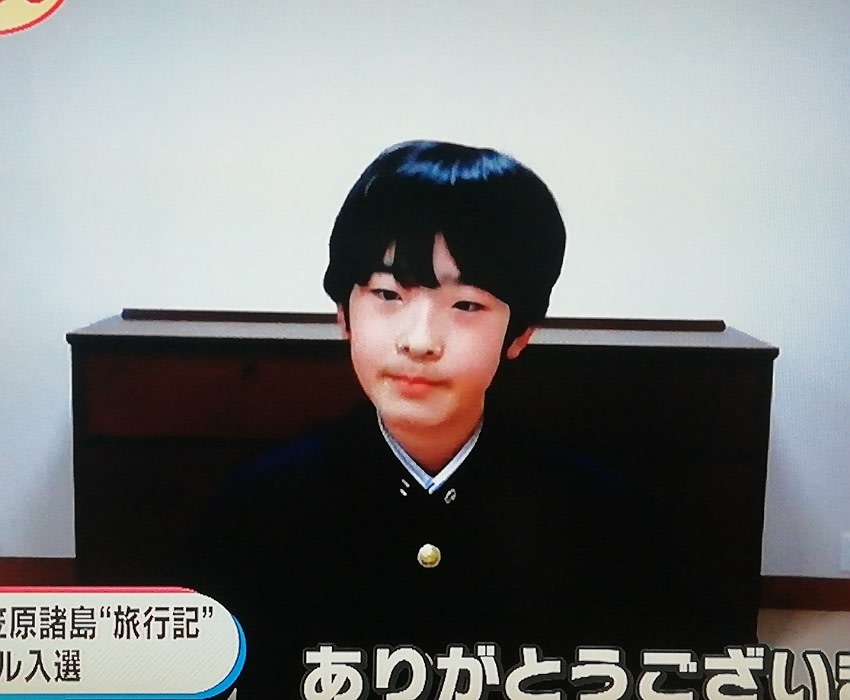

悠仁親王殿下が北九州市の小倉市で行われた『北九州市子供ノンフィクション文学賞』の授賞式にオンラインで参加され、シロガネも久方ぶりに若宮殿下のお顔と声を聞くことが出来ました。

又一段と凛々しくおなりでお声もすっかり大人びて声変わりされ、これから若竹の如くどんどんご成長されるでしょう。言葉遣いもしっかりされて、頼もしく思いました。

今回の授賞でも何時ものように、イロイロナと、心無い中傷が日々ネットを通じて伝えられて、

若宮殿下も、もしかしたら見聞きされることもあるかも知れません。とても嫌な思いをされるのではと、心配です。しかし若宮殿下のお立場上致し方がない面もありますが、ご自分が実際に見聞されたことを“事実„とお思い下さい。

しかしそう正論を書きましても、現在は余りに情報が多方面からの有りその判断が難しい事なのは、シロガネも同じですが・・・・。

かつて香淳皇后も同じでした。『美智子さま伝説』では美しく清廉な美智子さまを、美智子様曰く、

「皇后様(香淳皇后)はどうお考へか。自分が平民出身として以外に何かお気に入らないことがあるのか等、おたづね」

(入江相政日記より)

この日記が公開されて以外香淳皇后はあたかも平民出身の美智子様現在の・・・・上皇后様を苛めをした悪い姑とハッキリと伝えられて、そしてそんな嫁イビリした姑に対して、上皇后様は真心を込めて、晩年の香淳皇后を良く尽くされたと、平成の御代ではその終わりの頃までテレビ等より伝えられました。

しかしネットでは違いました。

嫁と姑の仲は古来から現在まで上手く噛み合わないのは当たり前です。しかし、『美智子様を苛めた姑』ということだけが、ハッキリと伝えられて、その結果、実際の香淳皇后のお人柄がどういう方で合ったのか、キチンと伝えられませんでした。

工藤美代子さんの『香淳皇后』位でしたでしょうか?

平成11年(1999年)頃、『婦人公論』で連載していたのを、高校生だったシロガネはスーパーでその『婦人公論』を立ち読みして読んでいたのを今でも覚えています。

当時香淳皇后・・・・皇太后様はご健在でしたが、今までの皇室関係の本とは全く書かれていないことが書いてありまして、大変新鮮な思いで読んでおりました。

・・・・ところで、若宮殿下のお姿を見たときやはりお血筋だな~~と思いました。

現在14歳の悠仁親王殿下

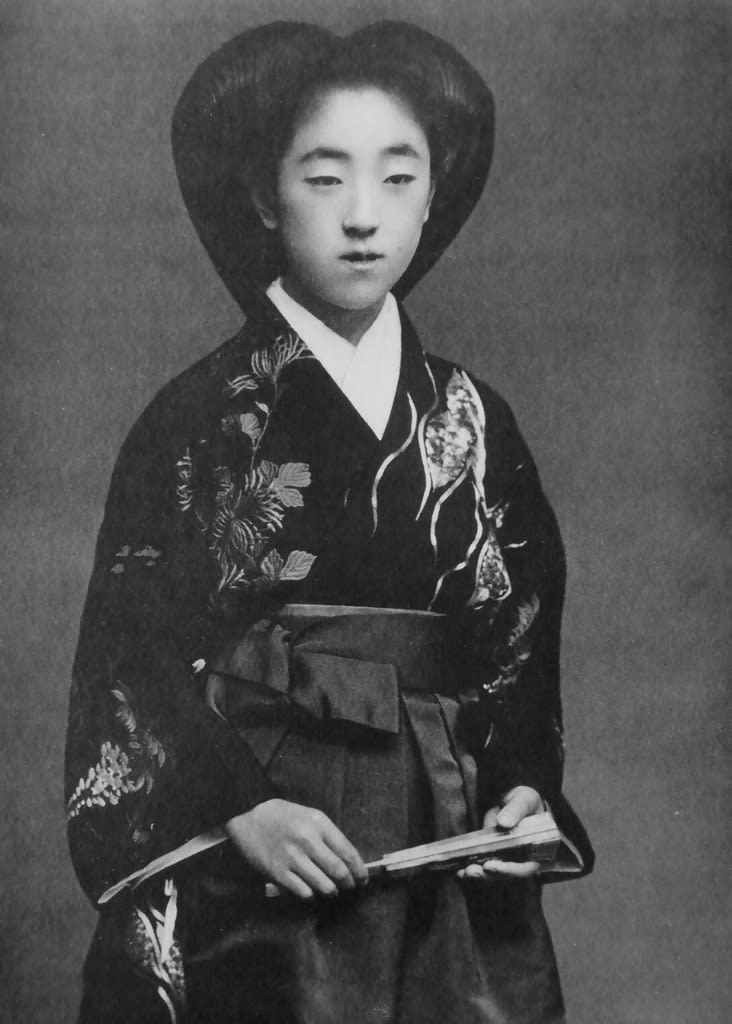

こちらは同じく14歳の時の香淳皇后。切れ長の一重のお目に面長のお顔立ちなど実にお二人方とも共通する所があります。香淳皇后のDNAは例え存在が忘れ去られても、皇室内のご子孫方によく受け継いでいらっしゃいます。

シロガネの手元に昔の雑誌が何冊か有りまして、香淳皇后にお仕えした女官さん等の手記が載っていましたので、紹介します。

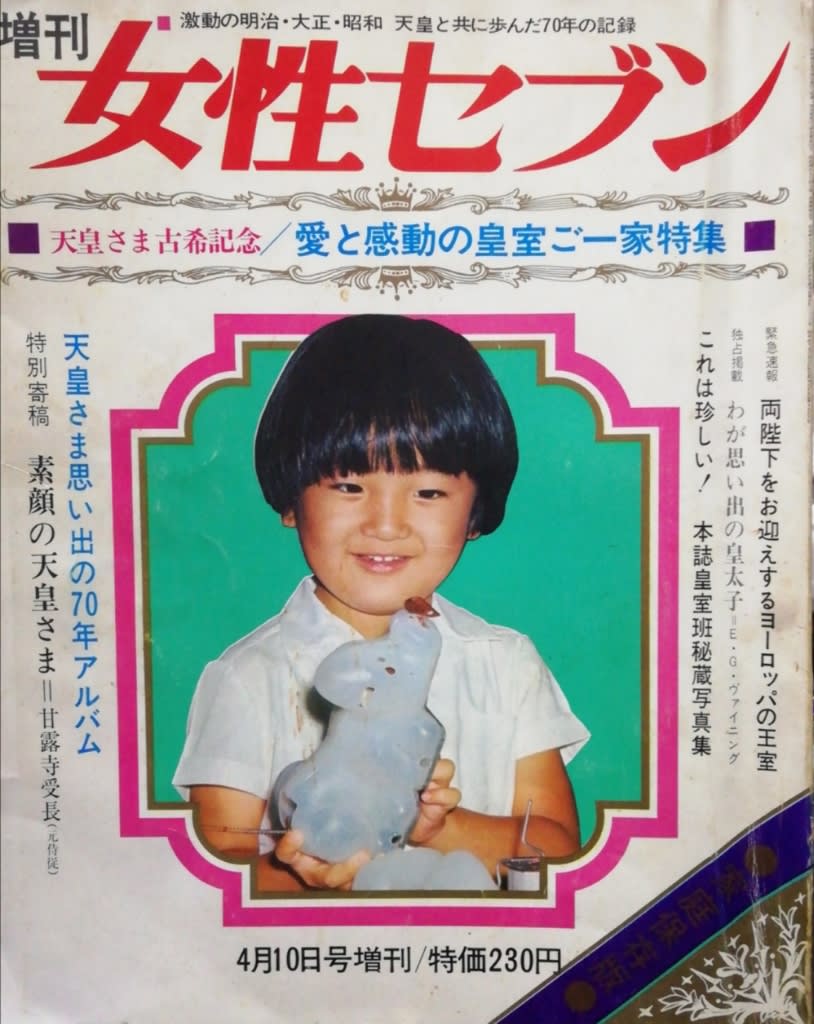

『増刊 女性セブン▪天皇さま古希記念/愛と感動の皇室ご一家特集▪』

表紙は礼宮様。

昭和天皇の古希を記念してのセブンの増刊号です。

『皇后さまの愛された人形たち 元女官の思い出の記より』

追憶1

皇后さまのもとに、私が出仕いたしましたのは、たしか昭和9年の春でございましたと思います。そう、間違いございませんことよ。お仕えして一年目に、両陛下のご結婚10年目のお祝いの宴が催されたのでございますから。

その日の皇后さまのお姿こそ、名匠の手になる、どんなお人形よりもお美しく、おかわいらしく、私の心に浮き彫られております。

当時は、明治天皇さまのころからの壮大な御殿で宴は、吹上の庭を眺める大ホールで開かれました。

床は、寄木を敷きつめた豪華なホールに模擬店が軒を連ねるという、くつろいだご趣向でございました。

そして皇后さまは、久かたに、姫宮のころお召しになられた、御地赤(おじあか)のきものでお出ましにならしゃたのでございます。

(恐らくご結婚10年記念のお祝いで、お召しの御地赤のきものは香淳皇后のお見合い用のお写真でお召しになられた時の“御縫い小袖„であったのではと思います。この時香淳皇后こと久邇宮良子女王は14歳でした)

御地赤とは文字とおり、まことに艶やかに冴えた朱地で、金糸や色糸で桜や菊や鶴が縫取りしてあり、このきものに、“こき„(濃紫の織物)の袴をつけられるのが、内親王さまの装いでございます。なんでも、明治天皇さまがこのご衣装をたいそうなお気に入りで、赤地、ひわ地、紫地など、姫宮方にたびたび賜りましたとか。

透き通るほどにお肌の白い皇后さまには、この御地赤のご衣装が、この上もなくお似合いでございました。鈴のようなお声を響かせながら、模擬店をお回りになられるお姿は、平和な竹の園生の、華麗なる絵巻でございましたと。その後間もなく、戦いが始まり、長い暗黒の時代が続いたのでございますから。

追憶2

長いお務めの間に時折賜りましたお品は三度の戦災に焼かれ、この三体の人形たちが手許に残りましたのでございます。

春駒の御所人形は義宮さま(現在の常陸宮さま)の初節句に、兎の御所人形は清宮(現在の島津貴子さま)の初節句に、お側の者たちに賜ったものでございます。すべすべと円やかな肌、緋ちりめんの色の冴え、ふんわり、てのひらに載る軽さに、皆さま驚かれます。

義宮さまの春駒の御所人形

これらの人形は、京都の人形店が、幾つかの見本をお届けした中から、皇后さまご自身でお選びなさいますのよ。清宮さまは、皇后さまと三回回り違いの兎年のお生まれでいらっしゃるところから、この兎の冠りものの人形が選ばれましたのでございますよ。

清宮さまの兎の冠の御所人形

左の人形は、内親王さま方がおちいさい折りのお遊び相手であったのを、皇后さまから賜りましたのでございます。その後きものが古びてしまいましたので、これもたまたま手許にありました内親王さまのきものの端切れで作りかえ、着せかえましたのでございます。内親王さま方は皆さま揃いのきものをお召しでしたから、この紅赤のぼかしの柄にも、お見覚えがあろうかと思いますことよ。

(参考写真)順宮様(池田厚子さん)が内親王方が暮らしていた呉竹寮にお移りになられた際の記念の写真。照宮様、孝宮様はお揃いの絞り絞めの振袖、順宮様は多分、御縫いの振袖をお召しになられています。

(内親王さまの方のお人形。着ているは姫宮方のお着物)

お人形といえば、明治宮殿には、人形の間と呼ぶ部屋がございました。拝謁の間のすぐ隣、ほの暗いお部屋に七、八十センチのガラス戸棚があり、三体の人形が飾られていたところから、誰ということなく、人形の間と呼んでおりました。

なんでも明治天皇さまのころのお品とか。京都の作りらしく、細面の気高い顔立ち、髪は結い上げ、紋付き紫模様のおひきずり姿で、いつも妖しい美しさを漂わせておりました。

明治宮殿は消えて幻となりましたが、この人形たちは、現在も皇居宮殿内に飾られてございます。思えば、絢爛たる明治の貴婦人の衣ずれを聞き、やがては、紀宮さまのお麗しい花嫁姿を、この人形たちの切れ長の目が、見守り続けるであろう、と思えば不思議な気がいたして参るのでございますよ。

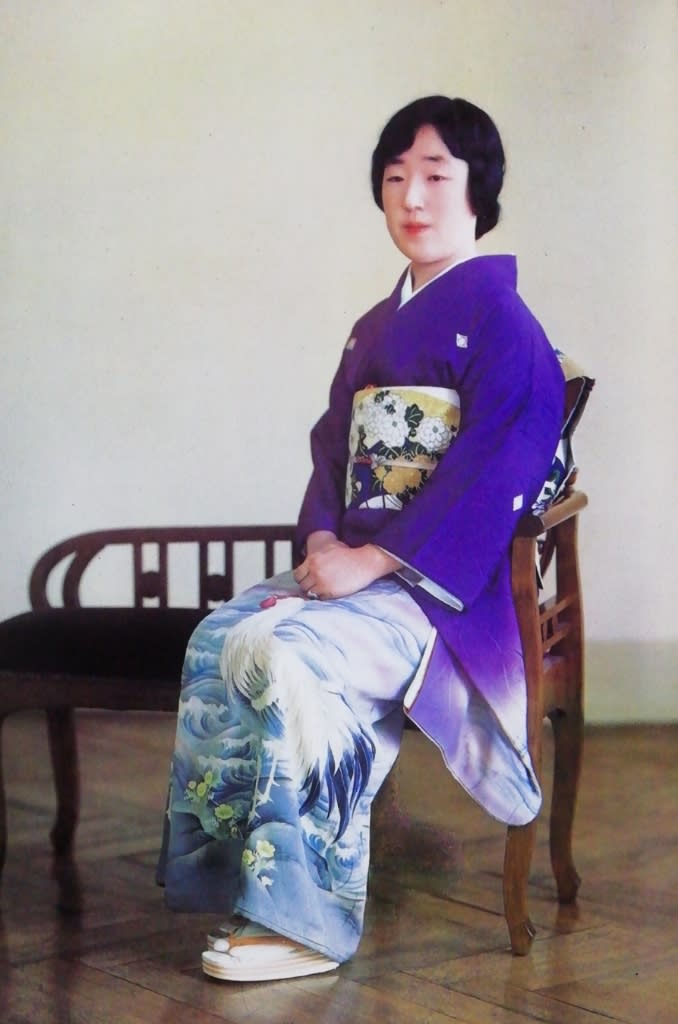

昭和8年4月に撮影された香淳皇后の最も古いカラーのお写真

同じく『セブン』より

母子三代、皇后さまにお仕えの美容師さん

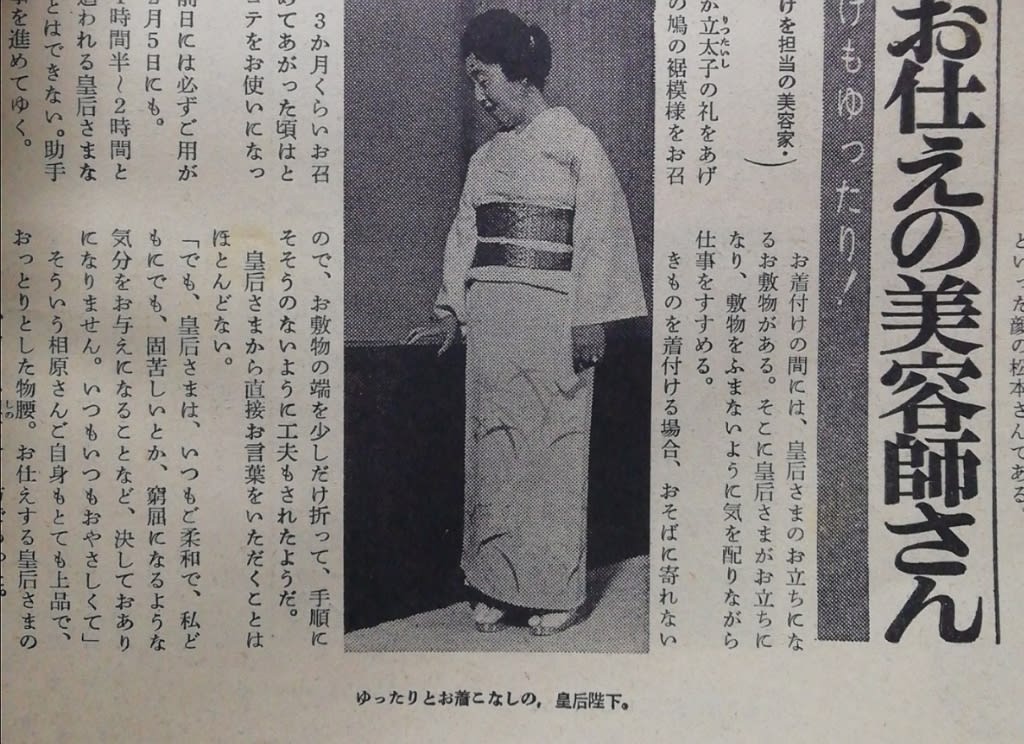

◆お人柄に合わせて、お着付けもゆったり!

●相原記代子(あいはら・きよこ)さん(皇后陛下のおぐしとお着付けを担当の美容家・明治記念美容室)

大正の頃、遠くフランスから日本の子爵さまがひとりの美しい女性を伴って帰国した。

この人の名はマリー・ルイズ。

フランス人と日本人の混血であったこの方、当時和服から急速に洋装に変わりつつあった日本に、海外との交流の多い宮中のために、招かれたのである。

その後帰化して相原美弥(あいはら・みね)と称した。

日本美容界の草分けともいえるマリー・ルイズさんの養女となったのが千葉益子さんで、相原記代子さんの実母である。記代子さんにとってマリー・ルイズさんは祖母に当たる。

皇后さまのご成婚、ご大典の儀のおしたく以来、礼装の洋髪は、その祖母と母である益子さんがなさった。その当時の日本婦人にとって洋髪はむずかしい技術を要し、その普及には、お二人の力が大きかったようだ。

昭和の初期、耳かくしという髪型をはやらせたのも思い出。この形の後ろにつける大きなつけ髷(まげ)は、当時ルイズ髷と呼ばれたとか。

(参考写真)“耳隠し„の髪型をされていらっしゃる29歳の香淳皇后(昭和7年・3月)

記代子さんが、皇后さまのご用を母の益子さん、姉の昭子さんといっしょに専属でお務めするようになったのは、昭和27年のこと。

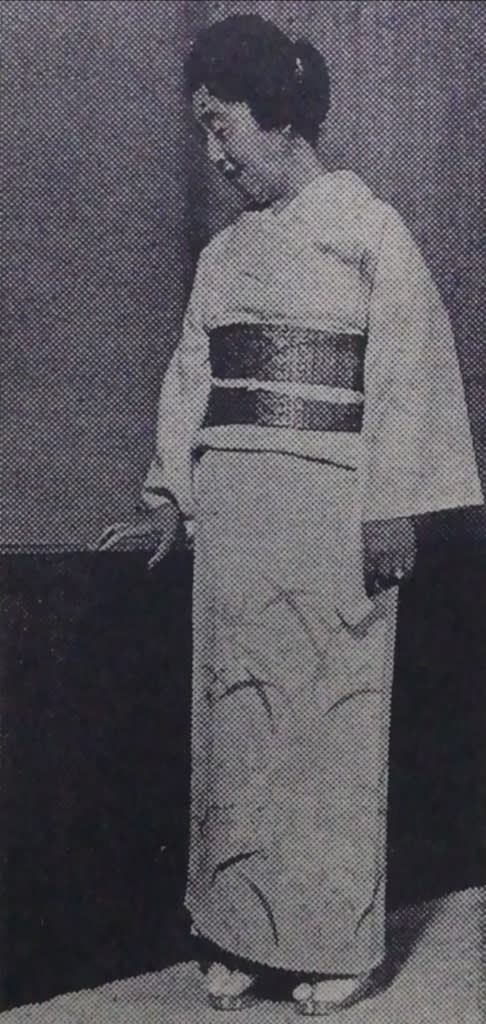

(参考写真)昭和27年11月10日に行われた上皇陛下、当時の東宮・明仁親王殿下の『立太子の礼』の時の香淳皇后

ちょうど、皇太子殿下が立太子の礼をあげられ、田中千代デザインの鳩の裾模様をお召しの皇后さまのお写真が、一般に公開された時代。あのおきもののお着付けが初めてのこと。平和の鳩のおきものは今も忘れられない懐かしいことである。

(参考写真)順宮様のご結婚式で鳩の訪問着をお召しの香淳皇后

最近は年にいちどパーマをおかけになり、月にいちど、多いときは3度もお召しがあるが、3か月くらいお召しのないこともある。初めてあがった頃はとても長いおぐしで当時はコテをお使いになったそうである。

皇后陛下のお誕生日の前日には必ずご用があり宮中にあがる。この2月5日にも。

セットと着付けには1時間半~2時間と決められている。公務に追われる皇后さまなので、1分1秒も遅れることはできない。助手とふたりでひたすらに仕事を進めてゆく。

お着付けをするお部屋は別になっている。

お着付けの間には、皇后さまがお立ちになられるお敷物がある。そこに皇后さまがお立ちになり、敷物をふまないように気を配りながら仕事をすすめる。

きものを着付ける場合、おそばに寄れないので、お敷物の端を少しだけ折って、手順にそそうのないように工夫もされたようだ。

皇后さまから直接お言葉をいただくことはほとんどない。

「でも、皇后さまは、いつもご柔和で、私どもにも、固苦しいとか、窮屈になるような気分をお与えになることなど、決しておありになりません。いつもいつもおやさしくて」

そういう相原さんご自身もとても上品で、おっとりした物腰。お仕えする皇后さまのご周囲を、どこか偲ばせる方であった。

昭和31年の『主婦の友』1月号

「皇后さまのおしやれー五十四才とは見えぬ皇后さまの美の秘密」

(記者の内容からみて、女性記者が書いたものと思われます)

皇后さまはお美しい。かなり太つていらしやるけど、明けて数え年五十四才になられようというのに、お肌は羽二重のようにしつとりして、太つていらしやるのが、そのまま美しさを増すようで、とても魅力的です。

お出ましの先々で、お見上げする若い女性が『皇后さまつてきれいね』と感嘆し、お写真をいただこうと、カメラを向けた人たちが、和やかな雰囲気のある美しさに、一瞬シャッターを切るのを忘れてしまうのも、無理らしからぬことと思われます。

(原文はほぼ其のまま書きました)

昭和31年に撮影された香淳皇后

香淳皇后が薨去された後に出版された

週刊女性臨時増刊

全女性に贈る永久愛蔵版

『昭和の母皇太后良子さま』より

嵯峨元侯爵家令嬢 町田幹子さん(幹子さんは愛新覚羅浩さんの妹君です)手記

◆皇太后さまと常磐会◆

私が、学習院に在学しておりましたころは、皇太后さまというよりも、貞明皇后さまのほうが、より多く思い出がございますね。

まず卒業式には必ずお出ましになっておられましたし、物心ついたころから、皇后さまというと、貞明皇后さまでございましたから。

貞明皇后さまは、何事にも、とてもご熱心なお方で、皇太后さまを昭和天皇のお妃にとお選びになられたのも、貞明皇后さまと、うかがっております。

皇太后さまは、久邇宮家の宮さまでございましたから、学習院ご在学中は、もちろん宮さまのお立場でいらっしゃいました。ですからわりあい自然と天皇家へなじまれたのではないでしょうか。

天皇家のしきたりなど貞明皇后さまが、ひとつずつお教え遊ばされたでしょうし、お優しい陛下もおいで遊ばされましたから。

皇太后さまは、なんでもわかないことは貞明皇后さまにおうかがいなって「それはこうしなさい」とのおおせに「はい」と申し上げて、そのとおりに遊ばされたようでございます。

初めて皇太后さまが学習院におなりになられる日は、私がちょうど14歳のころだったと思いますが、朝からとても緊張して、お迎えしたと覚えております。とても素敵なロングドレスをお召しになっておられた皇太后さまを

「とてもお優しそうで、お美しい皇后さまね」

とみんなで話したものでした。

皇后さまが、学習院におなりになるのは、卒業式のほかに、お習字会がございました。

この時は、全員がお土産を賜るんですよ。

貞明皇后さまは、銀のしおりや文鎮を、皇太后さまは、決まって虎屋の羊羹と練り切り、それに菊のご文の入った大きなお饅頭でございました。

子供心に、そのお土産がたいそう楽しみで、心待にしていたものでございます。

女子部を卒業いたしますと、常磐会に入るのでございますが、この常磐会というのは、昭憲皇太后さまが、学校を出てから、お稽古をするためにとおつくりになったもので、ここでは、お花や佐賀錦などを習っておりました。

貞明皇后さまは、ボランティアにとてもご熱心でございましたから、バザーを常磐会主催で開いては、その売り上げを肺結核やライ(ハンセン病)病の施設に寄付しておりました。

皇太后さま、貞明皇后さまがあまりにご熱心でございましたから、あまりご自分の出番がなかったのかもしれませんけど、皇后さまになられてからは、常磐会の名誉総裁になられましたので、貞明皇后さまにご相談

になりながら、貞明皇后さまの活動をそのまま引き継がれておられました。

日本赤十字社総会にご出席の香淳皇后(昭和5年・5月)

皇太后さまと美智子さまのお仲をいろいろおっしゃる方もおいでのようですが、私どもが、お話をうかがうかぎりでは、お仲が悪いなどとは考えられないことだと思います。

美智子さまが皇太子妃にとお決まりになったときも、

「たいへんね」

とひと言おっしゃったそうですが、ご反対をされたなどいうことは、なかったようでございます。

「たいへんね」とおっしゃったのも、やはり、皇太后さまのように生まれながらにして、宮さまのお立場でおありのお方が、皇室に嫁がれてもご苦労がおありになったでしょうに、お育ちの違いで、さぞ苦労されるのではないかと、皇太后さまは、ご心配のうえで、そう、おっしゃられたのではないでしょうか。

やはりお育ちの違いだけはどうすることも出来ませんから、美智子さまが皇室に入られてからのご苦労は大変なものであったのではないでしょうか。

皇太后さまは、なにごとによらず貞明皇后さまにご相談申し上げ、その指示どおりにしていらっしゃいましたようですが皇太后さまは、美智子さまには、

「お好きなようになさい」

とやさしくおっしゃられていたようでございます。「どうしてですか」と周りのものがうかがうと、

「時代が違うのですから」

とおっしゃられたそうです。

皇太后さまは厳しい天皇家のしきたりをずっと守られてお暮らしになられましたけども、それを美智子さまに望まれてはいらっしゃらなかったのではないでしょうか。「お若い方たちは、そのようになさればよろしい」と思っていらっしゃたのだと思います。

美智子さまが、自由にどんどん新しい風を皇室にお入れになられたのも、そんな優しい皇太后さまのご理解があったからこそで、決してお仲が悪いというものではありません。

常磐会の存在も美智子さまに対して誤解も多いようですが、決して反対をしたなどということはありませんでした。

常磐会には、天皇家のしきたりなど、よくわかっている方たちが多くいますので、やはり皇太后さまのように、大変だろう、とは思っておりましても反対というものではなかったと記憶しております。

美智子さまから、常磐会に入会したいというご意向が伝えられたことがございました。どのようなお気持からのご意向かまでは存じませんが、たしか、皇太子妃になられてから間もなくのことと思います。

常磐会は、あくまでも学習院女子部の卒業生の集まりでございましたから、美智子さまだけを特別にご入会いただくわけにはいかないということになりまして、そのようにご返事させていただいたようでしたけども。当時は、宮さま方は皆さま学習院ご卒業でおいで遊ばしましたので、やはり美智子さまもお仲間にお入りになりたいと思われたのでしょうが、こればかりは仕方のないことでございました。ただ今は、学習院以外のご卒業の妃殿下もおいで遊ばしますのでおよろしいのではないかと思われます。

1年に1度、目白の椿山荘で常磐会の総会がございます。

皇太后さまは、お腰を患われるまで、必ずお出ましになっておられました。それはとてもお楽しみにして遊ばしておいでのようでございます。

全体の会が終わりますと、それぞれご自分のクラスのところへお移り遊ばします。そこでお食事を遊ばしながら楽しいお話に花が咲くのでございます。

もちろん、皇太后さまもご学友のみなさまと楽しそうにお話になったり、大変に朗らかでいらっしゃいますから、いつもよくお笑いになっておられましたね。

(参考写真)常磐会の集まりにご出席の香淳皇后。お隣は梨本伊都子さん(昭和31年・5月)

最後には、皇太后さまが、それぞれのクラスをお巡りになるのですが、私のクラスには、朝香宮さまがおいでになりましたから、「みなさま、ご同級ね」と、お声をかけてくださることもしばしばございました。

これも戦後の話で、戦前ではとうてい考えられることではありません。当時は、お送りするときも、先生から「よろしいですよ」といわれて頭を上げてみると、皇太后さまお召しのお車は遥か彼方といった具合でしたから。

(参考写真)府立第一高女にお出ましの香淳皇后(昭和6年7月)

私どもにしましても、戦後しばらくは、開かれた皇室という感じがいたるところでいたしましたほどでございましたから。

(参考写真)常磐会で写真をご覧になられる笑顔一杯の香淳皇后(昭和32年・5月)

あれはいつごろでしたかしら、常磐会の余興に歌手の菅原洋一さんがみえたときのことでした。

菅原さんがみなさんにマイクを向けながら歌ってらして、皇太后さまのお美しいお声が聞こえたのか、突然に、皇太后さまにマイクを向けたのですけど、皇太后さまは、お歌いになるのをやめられて、けらけらとお笑いになるだけで、とうとう最後までお歌いになりませんでした。

皇太后さまはのお声の良さは有名でしたけど、その美しいソプラノで学習院や常磐会で歌う「金剛石」や「水は器」、貞明皇后さまから賜った「花すみれ」などは、よくお歌いになっておられました。

お腰を患わられてからは、年に1度のお楽しみにお出ましになられなくなくなって、とてもがっかり遊ばしてのご様子で、少しよくなられてからも、お出ましになられたかったことと思いますが、

「ほかにもたくさん迷惑をかけるから、行きたいけど我慢する」

とおっしゃたそうです。

私の姉(香淳皇后の女官でいらした福永泰子さん)が皇太后さまの女官としてずいぶん長い間お仕えしておりますが、皇太后さまはとてもお優しい方といつも話しております。

久邇宮家の宮さまとしてお生まれになり、天皇家に嫁がれてからも、また皇后さまと遊ばしてからもまったくお変わりになく、まっすぐにお育ちになられたお方、それが皇太后さまの本当のお姿だったのでございましょうね。

野の花を摘まれる昭和天皇とご婚約当時の香淳皇后