原発なくそうの思いで集まっている茨木市民有志グループです。

ニュース、報告、呼びかけ、お願い、短いコメントなどは

ブログ「なくそう原発茨木」をご覧ください。 カンパの訴えも載せています。 よろしくネ。

著名17氏の「原発を考える市民のつどい開催のよびかけ」を掲載しています。ぜひご覧ください。

投稿

「原発は差別と犠牲の上になりたっているシステムだ」 いや

「原発は差別と犠牲の上でも成り立ち得ないシステム」となった。

・・・・ 毎日jpで福島第一原発元所長吉田氏の発言を読んで ・・・・

(毎日新聞jp2012年08月11日19時21分)

かみやま・はるお

55年前、原子炉設置に反対する日本最初の市民運動が茨木市でたたかわれた。 「阿武山原子炉設置反対茨木市民運動」である。

その時、茨木市民を怒らせたものの一つに、「宇治川・大阪市なら危険だけれど、安威川・茨木市ならまあ、いいか」という理屈であった。 計画は当初、京都府宇治市に置かれるものであった。 しかし、宇治川の水に汚染が出れば大阪市民500万にかかわる事となり、危険であると撤回され、阿武山に持って来られた。 当時の推進派学者と批判する武谷三男氏の公開討論の速記録を見れば、推進派学者は「大阪600万市民に対する処置というものは ・・・ 出ないわけであり ・・・・阿武山なら行ける ・・・ その処置が考えられるという意味で ・・・」(1957年9月11日吹田市および市議会主催公聴会議事録」・日本共産党茨木市委員会発行冊子「阿武山原子炉設置反対運動の勝利のために」所載速記録)での大阪大学柴田助教授発言、前掲冊子復刻版P31) 「(大阪市)400万の命は大切で(茨木市)6万の命は大切でないのか ・・・ そうではない。 ・・・ ただ処置の仕方が違う。 ・・・ (処置が)技術的、経済的に可能なんであります。」(前記公聴会での大阪大学田中清教授発言、前掲本P39)と発言し、武谷三男氏が「その対策が立つという見込みだとおっしゃるならその対策の方から先に発表なさるように ・・・ 」と追及されたが、「対処案については公開する権限を持っていない」と公開されなかった。(前掲冊子復刻版) 福島の事故の結果、「なんとかなる」はその人たちを住みなれた家から、故郷から、職場、老人ホームから、追いたてることにあった事があきらかになった。 原発はその危険性の大きさから、経済、政治、人口の集中した都市圏には置けず、過疎地にその危険性を押しつけることによってしか成り立ち得ないものであることは、関西研究用原子炉の設置の段階から明らかになっていた。 それが「宇治川・大阪なら危険だけれど安威川・茨木ならまあいいか」ということばで表現されていた。 過疎地を差別し、過疎地に犠牲を押しつけることによってしか原発は成り立ち得ないシステムであることは出発時点から明らかであった。 それは政府の原発立地審査基準(1964年5月27日原子力委員会制定)に示されている。 指針は2-2において「非住居区域(原発敷地)(()内はかみやま)の外側の地帯は、低人口地帯であること」と規定し、「低人口地帯とは ・・・・ 適切な措置を講じうる地帯、例えば人口密度の低い地帯をいうものとする。」としている。 すなわち、初めから事故が起こった時に、追い出せる規模の人口にある地域を立地可能地域としているわけだ。 そこに犠牲を押しつけるという差別を前提とした立地の上に初めて成り立ち得るシステムであった。

また、今福島の事故後の原発内での状況がテレビやネットの映像で国民の目にひろくとまるようになり、放射線防護服を着用した原発労働者の姿を誰もが見ることとなっているが、この姿は、事故が起こっていない原発内でも通常に目にされる姿であった。 報道されるような事故が起こっていなくても、原発で働く労働者には日常的に被曝の危険にさらされて来ていた。 年間50msv(ミリシーベルト)、5年間で100msvを上限としながら、(原子力産業維持のためには)被曝をやむを得ない被曝として公認されて来ていた。 それが人体に対して否定的な影響を与えるものであることを承知の上で、原発運転には必要悪として原発労働者に押しつけられて来た。 財団法人放射線影響協会の調査によれば、こうした被曝労働者の数は累計で45万1445人とされている。(2011年11月発行「原発総被曝の危機」による) 廣島・長崎の被爆者健康手帳所持者24万人の倍近い驚くべき数字である。 原発は、つまり地域としては過疎地へそして実体労働としては原発労働者に差別と犠牲を押しつけるという前提によってはじめて成り立つシステムであった。

しかし、今回毎日新聞jpが伝えた福島第一原発前所長吉田氏の発言は、もはや原発は過疎地と原発労働者への差別と犠牲をもってしても成り立ち得ないシステムであることを明らかにした。 同氏はこう発言している。 抜粋してみよう。 「ただやはり現場で原子炉を冷やしたり、そういう作業をしている人間は撤退できないと思っていた ・・・・ 我々が離れてしまって注水ができなくなってしまうということは、もっとひどく放射能漏れになる。そうすると5、6号機はプラントはなんとか安定しているが、人もいなくなると結局あそこもメルト(ダウン)するというか、燃料が溶けることになる。 そのまま放っておくと、もっと放射能も出る。 福島第2原発も一生懸命、プラントを安定化させたが、あそこにも人が近づけなくなるかもしれない。 そうなると非常に大惨事になる。そこまで考えれば、当然のことながら逃げられない。 そんな中で大変な放射能、放射線がある中で、現場に何回も行ってくれた同僚たちがいるが ・・・・ そこに飛び込んでいってくれた。 本当に飛び込んでいってくれた連中がたくさんいる。 上がってきてヘロヘロになって寝ていない、食事も十分ではない、体力的に限界という中で、現場に行って上がってまた現場に行こうとしている連中がたくさんいた。 ・・・・ そういう人たちがいたから、(第1原発の収束について)このレベルまでもっていけたと私は思っている。 ・・・・ 今回一番インパクトがあったのは1号機もそうだが、3号機の爆発というのがあった。 ・・・・ これから、もう破滅的に何か起こってるんじゃないかと思った。 爆発について。 一つは自分が死ぬということ、メンバーも含めて、免震重要棟の人間は死んでたっておかしくない状態だった。 ・・・・ 不幸中の幸いで人命にかかわるものではなく、これはある意味、仏様のあれかなという感じが私はしている。」

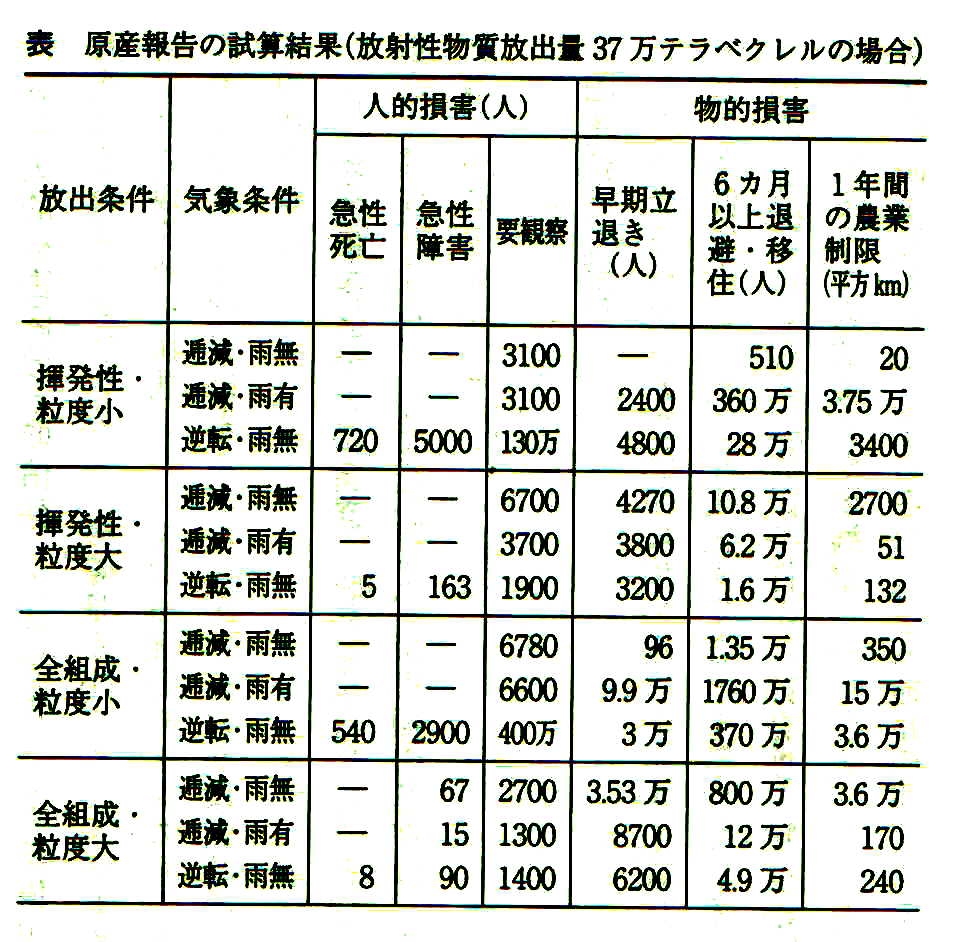

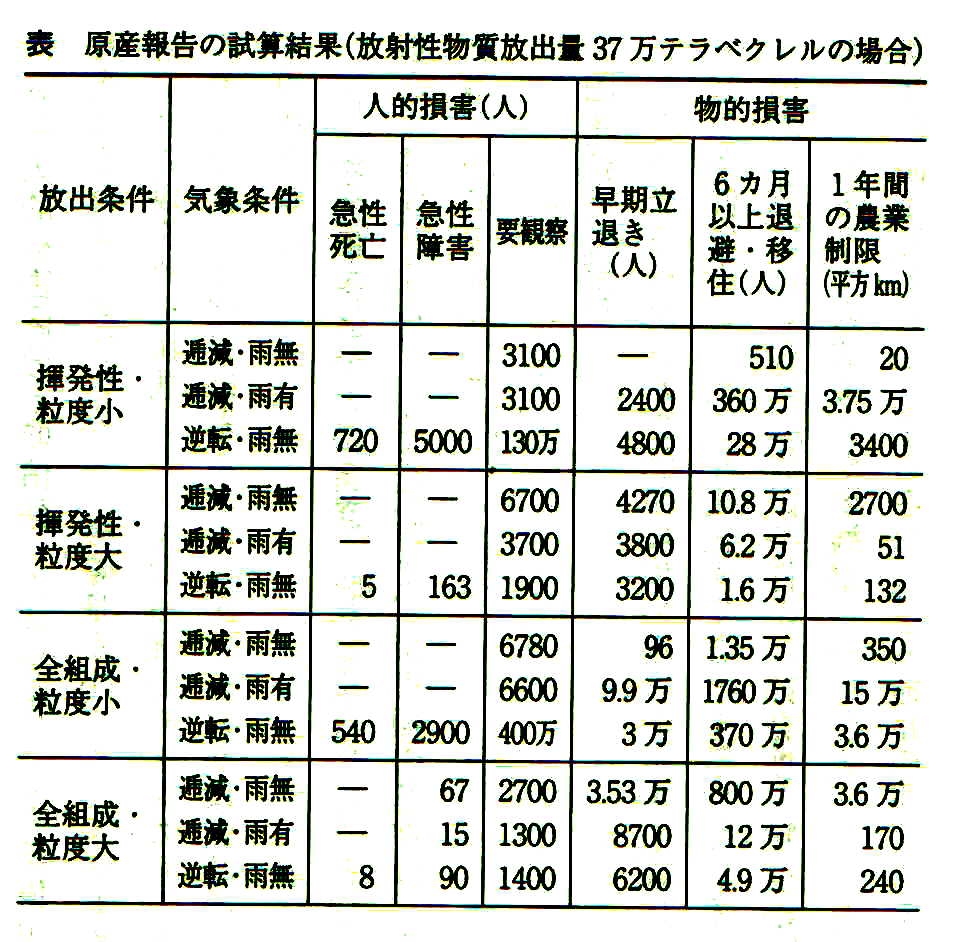

この生々しい現場の声と、冷静な(?)科学的予測の数値を対比して考えてみよう。 今まで日本の政府が本格的に原発の事故の被害がどのようなものであるかを住民の安全を確保するためという観点から調査した例はないが、ただ、1960年に科学技術庁が原子力産業会議に委託して行い、同会議から政府に提出された「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害に関する試算」(通称原産会議報告)という調査結果がある。 そこでは、東海村の原発(今は廃炉作業中)をモデルに事故が起きる前に約 4 年間運転した熱出力 50 万 KW の動力炉として、過酷事故により37万テラbq(ベクレル)の放射能が環境に放出されたとして、被害予測をしたデータが残っている。 上から2段目のデータを見ると気象条件として「逓減・雨有」という条件下では、人的被害として「急性死亡」がゼロ、「急性障害」もゼロとなっている。 まさにこれが福島事故の爆発当日の気象条件であった。 「逓減雨有」とは上空へ行くほどに気温が下がり、同時に雨(福島の場合は雪)があるという条件であった。 その場合は、この予測によれば、急性死亡、急性障害はゼロとなっていた。 吉田所長の言う「不幸中の幸いで人命にかかわるものでなく」という状況で進んだ。 これを所長は「仏様のあれかな」と言っておられるが、科学的シュミレーションによれば、まさに不幸中の幸い、天候条件が「逓減・雨有」の条件であり、急性死亡、急性障害がゼロで済んだわけだ。 その時の気象条件が運命をわけたという事は、人知、人技の及ぶ範囲ではなく、まったく偶然性のしからしむるところであったと云える。 それを「仏様のあれかな」と言えばそうなる。 逆に言えば、偶然にも全く逆の気象条件が「逆転・雨無」(表の第三段目)であったなら、つまり上空に暖かい空気と冷たい空気とが混じり合わない「逆転層」があったなら、「急性死亡者」は東海村のシュミレーションで「急性死亡者」720人、「急性障害者」5000人という「仏様のあれ」も人知も人技も及ばず多数の死者を生みだしていたこととなる。 それは、もはや、人知の及ぶ所でないという原発の本性を示している。

福島第一原発では、東海村原発とはちがって1号炉から6号炉まで6基の原発が同じ敷地内に林立していた。 1号炉=46万キロワット、2号炉=78・4万キロワット、3号炉=78・4万キロワット、4号炉=78・4万キロワット、5号炉=78・4万キロワット、6号炉=110万キロワット、と原子炉が同一敷地内に林立し、合計469・6万キロワットの出力を擁する。 原産報告書」想定の9倍に達する大原発集団になっていた。 そこにどれだけの従事者が働いていたか、周辺居住区にどれだけの居住者がいたか、手元に資料はない。 「原産報告書」に想定、計算されていなかった原発の林立状態による連鎖事故の被害想定は、想定外の吉田所長の言う「破滅的に何かが起こっておる」、「非常に大惨事になる」という事態に陥っていただろう。 吉田所長は「我々が離れてしまって注水ができなくなってしまうということは、もっとひどく放射能漏れになる。そうすると5、6号機はプラントはなんとか安定しているが、人もいなくなると結局あそこもメルト(ダウン)するというか、燃料が溶けることになる。 そのまま放っておくと、もっと放射能も出る。 福島第2原発も一生懸命、プラントを安定化させたが、あそこにも人が近づけなくなるかもしれない。」と生々しく連鎖事故の恐怖を語っている。 しかし、「我々が離れてしまって注水ができなくなっていまうと」という条件を示していて、そうならなかったのは犠牲的な従事者の「特攻」のような働きがあったから」あの程度におさまったと評価している。 本当に、そうだろうか。 もし、「原産報告書」の分析するように「当日の気象条件」が違っていたら、それは全く違った展開を見せていたことになる。 720人にとどまらないもっと多数の急性死亡者、急性障害者を生んでいた悲惨な事故となり、連鎖事故が起こり科学的想定も行われていない「悲惨な大惨事」へと発展していた可能性があった。 それは、仮に犠牲的精神で以て「特攻」的に退避せず残留したとしても、東海村JCO事故の犠牲者の症例の時間的推移を見ても、それらの犠牲的労働者が注水作業に従事し続けることは不可能であったことを示している。 もはや、犠牲労働でもってしても原発は支えられないシステムとなってしまっている。 人知、人技の及ばぬ所に運命が握られてしまう。 その結果、被害を過疎地に差別的に犠牲的に負わせることで成り立たせて来た原発は、それも負わせられない、京阪神、首都圏をも巻き込む災害へと発展する危険なシステムとなってしまった。 もはや原発は、差別と犠牲によっても成り立ち得ないシステムとなった。 毎日新聞jpの伝えた[福島第一原発前所長吉田氏の証言]はそのことを示している。 原発は全面廃止以外にない。 「宇治川・大阪市なら危険だけれど安威川・茨木市ならまあ、いいか」という論理に終止符を打とう。

・・・・ 阿武山原子炉設置反対茨木市民運動五十五周年にあたって ・・・・

「10・26原発を考える市民のつどい」にご参加ください。

10月26日、午後3時から茨木市民会館大ホールロビーで阿武山原子炉設置反対運動展を開きます。

発見された貴重な当時の資料を公開します。 その他のパネル展示もあります。

午後6時30分から「つどい」が始まります。

会場は茨木市市民会館大ホール

(JR茨木駅、阪急茨木市駅より歩いて10分ほど)

入場料は無料(資料代は200円頂きます)

大飯原発の目と鼻の先、小浜市の国宝のお寺「明通寺」住職中嶌哲演さんが

来られます。

皆さんのご参加を!

ニュース、報告、呼びかけ、お願い、短いコメントなどは

ブログ「なくそう原発茨木」をご覧ください。 カンパの訴えも載せています。 よろしくネ。

著名17氏の「原発を考える市民のつどい開催のよびかけ」を掲載しています。ぜひご覧ください。

投稿

「原発は差別と犠牲の上になりたっているシステムだ」 いや

「原発は差別と犠牲の上でも成り立ち得ないシステム」となった。

・・・・ 毎日jpで福島第一原発元所長吉田氏の発言を読んで ・・・・

(毎日新聞jp2012年08月11日19時21分)

かみやま・はるお

55年前、原子炉設置に反対する日本最初の市民運動が茨木市でたたかわれた。 「阿武山原子炉設置反対茨木市民運動」である。

その時、茨木市民を怒らせたものの一つに、「宇治川・大阪市なら危険だけれど、安威川・茨木市ならまあ、いいか」という理屈であった。 計画は当初、京都府宇治市に置かれるものであった。 しかし、宇治川の水に汚染が出れば大阪市民500万にかかわる事となり、危険であると撤回され、阿武山に持って来られた。 当時の推進派学者と批判する武谷三男氏の公開討論の速記録を見れば、推進派学者は「大阪600万市民に対する処置というものは ・・・ 出ないわけであり ・・・・阿武山なら行ける ・・・ その処置が考えられるという意味で ・・・」(1957年9月11日吹田市および市議会主催公聴会議事録」・日本共産党茨木市委員会発行冊子「阿武山原子炉設置反対運動の勝利のために」所載速記録)での大阪大学柴田助教授発言、前掲冊子復刻版P31) 「(大阪市)400万の命は大切で(茨木市)6万の命は大切でないのか ・・・ そうではない。 ・・・ ただ処置の仕方が違う。 ・・・ (処置が)技術的、経済的に可能なんであります。」(前記公聴会での大阪大学田中清教授発言、前掲本P39)と発言し、武谷三男氏が「その対策が立つという見込みだとおっしゃるならその対策の方から先に発表なさるように ・・・ 」と追及されたが、「対処案については公開する権限を持っていない」と公開されなかった。(前掲冊子復刻版) 福島の事故の結果、「なんとかなる」はその人たちを住みなれた家から、故郷から、職場、老人ホームから、追いたてることにあった事があきらかになった。 原発はその危険性の大きさから、経済、政治、人口の集中した都市圏には置けず、過疎地にその危険性を押しつけることによってしか成り立ち得ないものであることは、関西研究用原子炉の設置の段階から明らかになっていた。 それが「宇治川・大阪なら危険だけれど安威川・茨木ならまあいいか」ということばで表現されていた。 過疎地を差別し、過疎地に犠牲を押しつけることによってしか原発は成り立ち得ないシステムであることは出発時点から明らかであった。 それは政府の原発立地審査基準(1964年5月27日原子力委員会制定)に示されている。 指針は2-2において「非住居区域(原発敷地)(()内はかみやま)の外側の地帯は、低人口地帯であること」と規定し、「低人口地帯とは ・・・・ 適切な措置を講じうる地帯、例えば人口密度の低い地帯をいうものとする。」としている。 すなわち、初めから事故が起こった時に、追い出せる規模の人口にある地域を立地可能地域としているわけだ。 そこに犠牲を押しつけるという差別を前提とした立地の上に初めて成り立ち得るシステムであった。

また、今福島の事故後の原発内での状況がテレビやネットの映像で国民の目にひろくとまるようになり、放射線防護服を着用した原発労働者の姿を誰もが見ることとなっているが、この姿は、事故が起こっていない原発内でも通常に目にされる姿であった。 報道されるような事故が起こっていなくても、原発で働く労働者には日常的に被曝の危険にさらされて来ていた。 年間50msv(ミリシーベルト)、5年間で100msvを上限としながら、(原子力産業維持のためには)被曝をやむを得ない被曝として公認されて来ていた。 それが人体に対して否定的な影響を与えるものであることを承知の上で、原発運転には必要悪として原発労働者に押しつけられて来た。 財団法人放射線影響協会の調査によれば、こうした被曝労働者の数は累計で45万1445人とされている。(2011年11月発行「原発総被曝の危機」による) 廣島・長崎の被爆者健康手帳所持者24万人の倍近い驚くべき数字である。 原発は、つまり地域としては過疎地へそして実体労働としては原発労働者に差別と犠牲を押しつけるという前提によってはじめて成り立つシステムであった。

しかし、今回毎日新聞jpが伝えた福島第一原発前所長吉田氏の発言は、もはや原発は過疎地と原発労働者への差別と犠牲をもってしても成り立ち得ないシステムであることを明らかにした。 同氏はこう発言している。 抜粋してみよう。 「ただやはり現場で原子炉を冷やしたり、そういう作業をしている人間は撤退できないと思っていた ・・・・ 我々が離れてしまって注水ができなくなってしまうということは、もっとひどく放射能漏れになる。そうすると5、6号機はプラントはなんとか安定しているが、人もいなくなると結局あそこもメルト(ダウン)するというか、燃料が溶けることになる。 そのまま放っておくと、もっと放射能も出る。 福島第2原発も一生懸命、プラントを安定化させたが、あそこにも人が近づけなくなるかもしれない。 そうなると非常に大惨事になる。そこまで考えれば、当然のことながら逃げられない。 そんな中で大変な放射能、放射線がある中で、現場に何回も行ってくれた同僚たちがいるが ・・・・ そこに飛び込んでいってくれた。 本当に飛び込んでいってくれた連中がたくさんいる。 上がってきてヘロヘロになって寝ていない、食事も十分ではない、体力的に限界という中で、現場に行って上がってまた現場に行こうとしている連中がたくさんいた。 ・・・・ そういう人たちがいたから、(第1原発の収束について)このレベルまでもっていけたと私は思っている。 ・・・・ 今回一番インパクトがあったのは1号機もそうだが、3号機の爆発というのがあった。 ・・・・ これから、もう破滅的に何か起こってるんじゃないかと思った。 爆発について。 一つは自分が死ぬということ、メンバーも含めて、免震重要棟の人間は死んでたっておかしくない状態だった。 ・・・・ 不幸中の幸いで人命にかかわるものではなく、これはある意味、仏様のあれかなという感じが私はしている。」

この生々しい現場の声と、冷静な(?)科学的予測の数値を対比して考えてみよう。 今まで日本の政府が本格的に原発の事故の被害がどのようなものであるかを住民の安全を確保するためという観点から調査した例はないが、ただ、1960年に科学技術庁が原子力産業会議に委託して行い、同会議から政府に提出された「大型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害に関する試算」(通称原産会議報告)という調査結果がある。 そこでは、東海村の原発(今は廃炉作業中)をモデルに事故が起きる前に約 4 年間運転した熱出力 50 万 KW の動力炉として、過酷事故により37万テラbq(ベクレル)の放射能が環境に放出されたとして、被害予測をしたデータが残っている。 上から2段目のデータを見ると気象条件として「逓減・雨有」という条件下では、人的被害として「急性死亡」がゼロ、「急性障害」もゼロとなっている。 まさにこれが福島事故の爆発当日の気象条件であった。 「逓減雨有」とは上空へ行くほどに気温が下がり、同時に雨(福島の場合は雪)があるという条件であった。 その場合は、この予測によれば、急性死亡、急性障害はゼロとなっていた。 吉田所長の言う「不幸中の幸いで人命にかかわるものでなく」という状況で進んだ。 これを所長は「仏様のあれかな」と言っておられるが、科学的シュミレーションによれば、まさに不幸中の幸い、天候条件が「逓減・雨有」の条件であり、急性死亡、急性障害がゼロで済んだわけだ。 その時の気象条件が運命をわけたという事は、人知、人技の及ぶ範囲ではなく、まったく偶然性のしからしむるところであったと云える。 それを「仏様のあれかな」と言えばそうなる。 逆に言えば、偶然にも全く逆の気象条件が「逆転・雨無」(表の第三段目)であったなら、つまり上空に暖かい空気と冷たい空気とが混じり合わない「逆転層」があったなら、「急性死亡者」は東海村のシュミレーションで「急性死亡者」720人、「急性障害者」5000人という「仏様のあれ」も人知も人技も及ばず多数の死者を生みだしていたこととなる。 それは、もはや、人知の及ぶ所でないという原発の本性を示している。

福島第一原発では、東海村原発とはちがって1号炉から6号炉まで6基の原発が同じ敷地内に林立していた。 1号炉=46万キロワット、2号炉=78・4万キロワット、3号炉=78・4万キロワット、4号炉=78・4万キロワット、5号炉=78・4万キロワット、6号炉=110万キロワット、と原子炉が同一敷地内に林立し、合計469・6万キロワットの出力を擁する。 原産報告書」想定の9倍に達する大原発集団になっていた。 そこにどれだけの従事者が働いていたか、周辺居住区にどれだけの居住者がいたか、手元に資料はない。 「原産報告書」に想定、計算されていなかった原発の林立状態による連鎖事故の被害想定は、想定外の吉田所長の言う「破滅的に何かが起こっておる」、「非常に大惨事になる」という事態に陥っていただろう。 吉田所長は「我々が離れてしまって注水ができなくなってしまうということは、もっとひどく放射能漏れになる。そうすると5、6号機はプラントはなんとか安定しているが、人もいなくなると結局あそこもメルト(ダウン)するというか、燃料が溶けることになる。 そのまま放っておくと、もっと放射能も出る。 福島第2原発も一生懸命、プラントを安定化させたが、あそこにも人が近づけなくなるかもしれない。」と生々しく連鎖事故の恐怖を語っている。 しかし、「我々が離れてしまって注水ができなくなっていまうと」という条件を示していて、そうならなかったのは犠牲的な従事者の「特攻」のような働きがあったから」あの程度におさまったと評価している。 本当に、そうだろうか。 もし、「原産報告書」の分析するように「当日の気象条件」が違っていたら、それは全く違った展開を見せていたことになる。 720人にとどまらないもっと多数の急性死亡者、急性障害者を生んでいた悲惨な事故となり、連鎖事故が起こり科学的想定も行われていない「悲惨な大惨事」へと発展していた可能性があった。 それは、仮に犠牲的精神で以て「特攻」的に退避せず残留したとしても、東海村JCO事故の犠牲者の症例の時間的推移を見ても、それらの犠牲的労働者が注水作業に従事し続けることは不可能であったことを示している。 もはや、犠牲労働でもってしても原発は支えられないシステムとなってしまっている。 人知、人技の及ばぬ所に運命が握られてしまう。 その結果、被害を過疎地に差別的に犠牲的に負わせることで成り立たせて来た原発は、それも負わせられない、京阪神、首都圏をも巻き込む災害へと発展する危険なシステムとなってしまった。 もはや原発は、差別と犠牲によっても成り立ち得ないシステムとなった。 毎日新聞jpの伝えた[福島第一原発前所長吉田氏の証言]はそのことを示している。 原発は全面廃止以外にない。 「宇治川・大阪市なら危険だけれど安威川・茨木市ならまあ、いいか」という論理に終止符を打とう。

・・・・ 阿武山原子炉設置反対茨木市民運動五十五周年にあたって ・・・・

「10・26原発を考える市民のつどい」にご参加ください。

10月26日、午後3時から茨木市民会館大ホールロビーで阿武山原子炉設置反対運動展を開きます。

発見された貴重な当時の資料を公開します。 その他のパネル展示もあります。

午後6時30分から「つどい」が始まります。

会場は茨木市市民会館大ホール

(JR茨木駅、阪急茨木市駅より歩いて10分ほど)

入場料は無料(資料代は200円頂きます)

大飯原発の目と鼻の先、小浜市の国宝のお寺「明通寺」住職中嶌哲演さんが

来られます。

皆さんのご参加を!