こんにちは( ^∀^)

いつもたくさんのリアクション

そしてコメントをいただき

本当にありがとうございます

秋晴れが続いております

真夏日が昨日まで5日間続きました

ことは記録的だそうです

まだ植えて数年の

経たない庭のキンモクセイも

満開になりよい香りを漂わせて

くれております

(今朝の写真です)

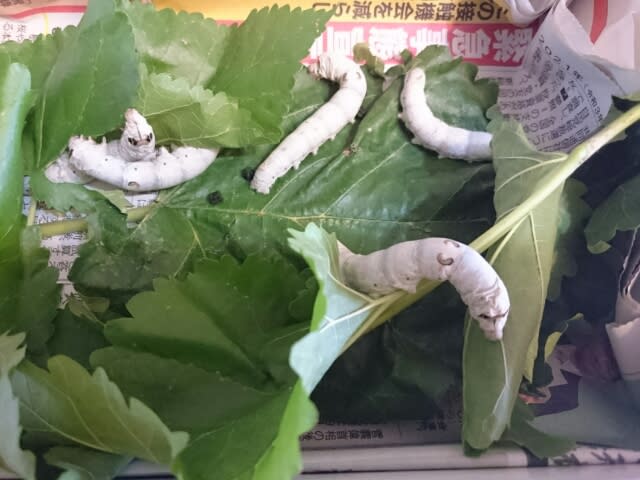

今回は5頭のお蚕さまを

もらってきてからの続きからです

前回5匹と書きましたが

お蚕さまは、昔から家畜として

飼われていたため、頭と数える

のだそうです

まず帰ってから、おじさんの

言われたように、お菓子箱をさがし

新聞紙を敷いた上に桑の葉をのせ

その上にお蚕さまをのせました

桑は、今日の分おじさんが

持たせてくださいました。

そしておじさんが、何も知らない私に色々と丁寧におしえてくださいました

お蚕さまは、長野県の業者さんから

買うのだそうです

桑を与え始めたのは9月の7日

お蚕さまは産まれてから

4回脱皮をくりかえして成長するそうで

10日で、卵がかえり

その後3日・・・一齢(虫)

のち2〜3日で・・・二齢

のち3〜4日で・・・三齢

のち4〜5日・・・四齢

四齢の7日後には、最終段階の五齢虫

いただいてきたのも5齢だと知り

おじさんの計算からあと4日ほどで

繭になるとのことでした

桑をたべる音はたった5頭でも

音がなります

たしかに、

耳が慣れてしまうのですが

おじさんの所でもパリパリと

しっかり音がきこえ、大量に飼育して

いますと、雨降りのような音

がします

本当に食欲旺盛で 与えた桑は

すぐに無くなってしまいます

おじさんに了解を得ていたので

毎日の散歩に桑の葉摘みが

日課となりました

5齢になると三週間の孵化時より

体重が一万倍になるそうです

鱗翅目 カイゴガ科

和名 カイゴガ

野生のクワコ(蚕の祖先)を

品種改良し飼い慣らして

作り上げた昆虫 とのこと

三回目にお邪魔した時はご夫婦での作業

お蚕さまをまゆをつくらせるところに

移動させた(上蔟 じょうぞくというそうです)後でした。

むこうには、まゆをつくろうと

むこうには、まゆをつくろうと

自分から入ったお蚕さんが入った段ボールが

幾重にも重ねられて。。

(格子の折り畳み式段ボールを時期を

見計らって上においてやると

お蚕さんが勝手にそこに登るそうです)

養蚕は5000年ほど前にすでに中国で始まっていました

日本には、弥生時代からで

稲作と身分の高い人が養蚕をしていました。着物を着られるようになったのは

江戸時代からです

明治42年には 世界一の生糸輸出国になり大正おわりから、昭和15年頃まで

盛んに行われました

大変な作業を終えられておじさんも一息?

(お蚕さんが上に登ってきてしまうと、重みで

回転するようになっているのだそう)

先週大河ドラマで、偶然にお蚕さまの

ことに触れられておりましたが

群馬県の富岡製糸場設立に

農家出身で蚕桑、蚕種に詳しいと

されていた渋沢栄一氏が尽力されて

いましたから納得できました

そして、我が家のお蚕さんの一頭が

なにやら頭を上に上げてじっと

しているのを見つけました

おじさんが、繭をつくるときは

桑を食べなくなるよ と

いっていましたが、確かに

桑の葉の減りが小さくなりました

私は用意していた紙コップのそこを

くりぬいたものをそーっと

上からおいてあげ見守りました

しばらくして、頭をあちらこちらに

動かす仕草が確認できました。

よーく目をこらすと、白くほぞーい糸を

だしているではありませんか

午後7時半ころ

始めは、どこにまゆをつくって

もらおうかと固めの箱をきって

格子につくったのはやめて

紙コップにしたのが見事的中したようで

とてもうれしかったです

午後8時ころに本格的始動?

午後11じ半ころ

翌朝6時には、中からつくっているのが

うっすら見えて確認できました

4時間後、10時には真っ白なまゆを確認

まだ、糸をはいていそうです

繭は2 〜 3日かかってつくるのだそうです

そして、1日遅れで、他のお蚕さんも

(親しみをこめて、途中からーさんづけです)

(^_^;))

無事に作り終えました

一頭だけは、コップからはみだし

桑の葉っぱのなかに作って

いました

お蚕さまの

繭糸の長さは1300〜1500m

繭三個分は富士山の高さを

優に越えることにも驚きです

着物1着一反分(36㎝×11.4m)

生糸900gはまゆ2600粒

だということもわかりました

〜次回に続きます〜

もうすぐ、ハロウィン🎃

カボチャのグラタンをブログの方に

教わりつくってみました。

坊っちゃんカボチャなので

可愛い❤大きさです

ちょっと焦げがあまかったですが

丸ごと食べられてカボチャも

おいしく

のりさま、ありがとうございました🙏

そして、日の沈むころの空模様

そして、日の沈むころの空模様

うっとりする

美しさに感動しております

いつもありがとうございます。💖