土山城跡は、東海道土山宿の北方にあり、北から平野部に突き出た尾根の先端に位置する。

『甲賀郡志』によれば、文明年間)1469-1487)に土山鹿之助盛忠が築城し、天正年間(1573-1592)に滝川一益によって城が落とされたと伝承されている。

城の構造は、城内の最高所に土塁で四周を囲まれた方形の曲輪Ⅰ(主郭)が存在し、周囲には横堀を巡らしている。

曲輪Ⅰ南側に虎口を設け、その外側には角馬出状の虎口空間Ⅱが存在する。その先の尾根は二つに分かれ、それぞれの尾根上に曲輪Ⅲと曲輪Ⅳが配置され、曲輪Ⅳの先端には角馬出を意識した虎口空間Ⅴが存在する。

角馬出状の虎口は、近江の中でも完成度が高く、天正期に改修が行われていることを示すものであり、天正12年(1584)の小牧長久手の戦いに際して、羽柴秀吉が東海方面に移動する際の宿所として整備された可能性が指摘されている。甲賀市教育委員会、、、(現地案内板より)

場所は滋賀県甲賀市土山町北土山字鬚屋敷

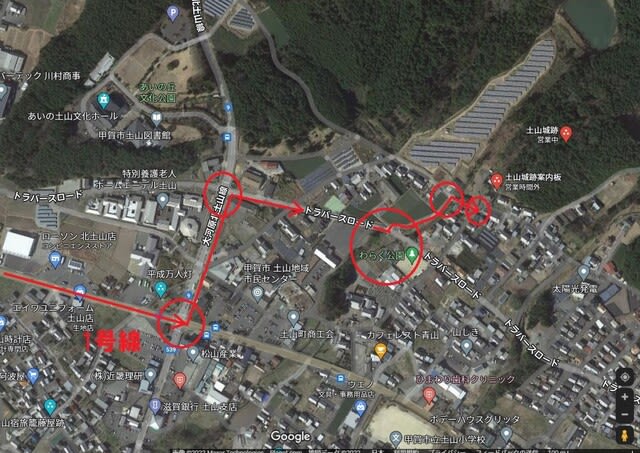

国道1号線と県道9号線が交差する「土山支所交差点」を、県道9号線「あいの丘文化公園」方面へ左折。1つ目の信号「トラバースロード」を右折。そこから約350m先にある「わらく公園」の交差点を左折します。

その先の3差路に城址入り口があります。石碑や案内板があるので目立ちますが、民家の路地から進入するので車は入れません。

道を尋ねた近所の方から、車は集会場に停めるよう教えていただきました。

「集会所」は、交差点からわらく公園方向に10mほど戻ったところです。

麓の太陽光発電ソーラーパネルのところから城址全景

城址碑脇の登城口

民家脇を通り「見学コース」の立札

この侵入コースは曲輪Ⅳの南端堀切を利用しているようです。

現地案内板

見学コースで城域に入り、まず目にするのは「曲輪Ⅴ 角馬出状虎口空間」の看板。

いきなり虎口の中に放り込まれ、全体の様子が掴めず、その周囲の土塁と堀に圧倒されるばかり。

とりあえず主郭まで行って全体の構造を把握しなければと思い、「曲輪Ⅴ 角馬出状虎口空間」から堀切を渡り、左手の「曲輪Ⅲ」へ移動しました。

曲輪Ⅲを北に向かって歩き始めましたが、自分の動いている方向は城を攻撃する攻め手と同じです。

往路は城攻めの足軽の気分です(笑)

馬出を突破し、平坦な曲輪を攻め進んでいきます。

するとどうでしょう、突然目の前に小山が出現、迂回しようと回り込むと今度は深い空堀の連続。

山と谷がそこら中に出現して、どちらに進めばよいか分からなくなって、

そのうち主郭土塁上や馬出土塁上から狙い撃ちされてしまいます。

何とか生き残った足軽は堀から土橋に這い上がります。

この土橋を渡りきると目指す本丸です。

今度は復路です。

「主郭Ⅰ」から「馬出Ⅱ」を通って、副郭の「曲輪Ⅲ」、「曲輪Ⅳ」、そして二番目の「馬出Ⅴ」から見学コースを通って帰路となります。

各曲輪と周辺の土塁や堀を、構造を確かめながら縄張り図で説明します。

中井先生作図 近江の山城を歩く「土山城」より (ブログ管理者加筆)

「主郭」(曲輪Ⅰ)

ここには現地説明板が設置してあります。

主郭は一辺が約50mの方形で四周には土塁が築かれ、その外周には横堀が巡らされている。

甲賀郡にはこうした単郭方形で周囲を高い土塁で囲む城舘が広く分布しており、甲賀21家、甲賀53家と呼ばれる同盟関係の画一的様式は「同名中」の考え方に由来すると考えられています。

主郭北側虎口

北側虎口から大手道

二重堀切と奥に池が広がる

北側虎口から主郭内側

西面土塁上から主郭内側

南面土塁虎口

主郭内側より馬出方向

虎口東側土塁

馬出側より

虎口西側土塁

馬出側、堀底より

「角馬出Ⅱ」

主郭虎口から土橋を渡り馬出郭へ

一辺約20mの凸型で周囲には土塁と横堀が設けられている。

馬出東側堀

土橋より

同

堀底より土橋

馬出西側堀

土橋より

同

堀底より土橋

同

堀底より西方向

馬出土橋を渡った先には武者隠しのような一辺約20mの削平地とそれを取り囲む土塁、中央部には虎口(開口部)がある。

開口部が左右ではなく正面ではあるが「角馬出」と考えられているそうです。

「曲輪Ⅳ」

主郭馬出の右手(西側)に広がる削平地

馬出方向に掘られた横堀

西面には土塁が築かれ、南側には削平地が広がる

「曲輪Ⅲ」

曲輪Ⅳから見た曲輪Ⅲ

間には少し低い平坦地があって両方の曲輪の堀的役割があるのかもしれない

曲輪Ⅲの削平地は長方形で一直線に馬出に繋がっている。

曲輪Ⅲの東面には土塁が築かれ、その外周には堀が巡らされている。

南側「曲輪Ⅴ 角馬出状虎口空間」

見学コースから最初に目にする景色は

曲輪Ⅲの尾根南端を切断した堀切

この右手(南方向)が馬出虎口となっている、左手(北方向)は曲輪Ⅲ

馬出虎口全体像

曲輪Ⅲ土塁上から俯瞰

これは一種の「枡形虎口」であり、尾根のとっかかりとなるこの場所に防衛力のある虎口が必要だったのだろうと考えられているそうです。

コの字に取り囲んだ土塁は堀切を土橋で繋ぎ、南側の削平地へと繋がる

土橋

南側の削平地から北側馬出方向

同堀切

土山城の特色は、甲賀型の方形単郭構造に加え「馬出」や「枡形虎口」という戦国時代後半の発達した防御施設を供えている点で、これは甲賀の土豪によって築かれたのではなく中央権力によって改修された可能性が極めて高いと中井先生は結ぶ。

この土橋を渡った南側には尾根上を削平した曲輪のような平坦地が伸びていますが、現地案内板や縄張り図でも取り上げられていないので正体不明です???

ちなみに南端は藪に包まれ、10mほどの急斜面で下には民家が建っています。

【土山城】

《つちやまじょう》

名称(別名);

所在地;滋賀県甲賀市土山町北土山字鬚屋敷

城地種類;山城

標高/比高;300m/40m

築城年代;文明年間

廃城年代;天正年間滝川一益によって滅亡

築城者;土山盛忠

主な改修者;天正12年秀吉本陣として廃城の土山城を改修

主な城主;土山氏

文化財区分;

主な遺構;曲輪・堀・土塁・虎口・馬出

近年の主な復元等;案内板

※出典、、、

地図;