いしかわ城郭カード→こちら

虚空蔵城跡(こくぞうじょうせき)は、標高137mの虚空蔵山の頂上から尾根伝いにつくられた山城です。和氣山城ともよばれ、数々の伝説が残っています。一向一揆が始まった文明6年(1474)に加賀の国の守護職を兄弟で争った富樫幸千代(金剛寺幸松)がこの城に立て籠もっていました。同年10月に兄の富樫政親と一向宗に攻められて落城しました。その後加賀の国は、一世紀余り一向一揆で「百姓の持ちたる国」となりました。二度目の落城は、天正8年(1580)織田信長の武将柴田勝家が、家来の佐久間盛政に命じて攻め落としたものです。この時の城主は、一揆の大将荒川市助と中川庄左衛門と言われています。このように虚空蔵城は、一向一揆と運命を共にした象徴的な城でありました。標高137mの頂上部分に周囲に土塁と空堀を持つ通称「本丸」があり、その南側に直線距離で約100m、標高差で約4m低い位置に周囲に土塁と空堀を持つ通称「二の丸」がある本格的な山城です。本丸からは、見晴らしの良い景色が広がり遠くの海まで見渡す頃ができます。能美市、、、現地説明板より

虚空蔵山全景

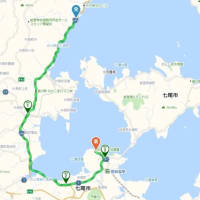

場所は石川加権能美市和気町

北陸道小松IC下車、県道25号線を左折、すぐ先の「長崎中」交差点で県道54号線へ右折。その先しばらく道なりで市内を抜け、北陸本線・国道305号線・国道8号線・県道22号線を横切り、暫く進むと「能美市立和気小学校」が左手に見えます。その裏山が目的地の虚空蔵山です。

小学校の右隣にある児童公園駐車場に車を停め、

公園と体育館の間にある登城口を目指します。

そこには現地説明板があるので目立っています。

朽ちて倒れた案内板のイラストマップによれば、登城にはいくつかのルートがあるようですね。

この登城道は「大手門の道」と呼ぶようです。

登城道は遊歩道として整備されています。

登り始めてすぐに分岐があります。

大手道から「薬師坂の道」への分岐ですが立ち入り禁止の処置がされています。

(帰路ではこの薬師坂の道へ降りたのですが、最後の最後で体育館裏に降りる道が通行止めとなっており、藪の中を迂回してこの分岐にたどり着きました💦)

登り始めて10分ほどで大手門跡に到着しました。

ここで当日の行程を縄張り図で示します。

佐伯先生著、加賀中世城郭図面集より(ブログ管理者加筆)

大手門跡

見張り台石積み

見張り台からの眺望

南西に開けた一画からは遠く日本海まで見渡せる。

石垣跡(石塁)

二の丸(城郭図面B郭)下の横堀

二の丸と本丸の分岐

城門からの大手道は二の丸を通らず、主郭へ向かっている。なので二の丸は独立した曲輪だと指摘されています。

「B郭」(二の丸)

虎口

土塁

腰曲輪

腰曲輪 堀切

南尾根への道

南尾根堀切

自然地形を活かした堀切

ここで折り返して本丸へ向かいます。

先ほどの分岐を過ぎると堀切があり、尾根の左右を削り込んで土橋にしています。

かなり規模の大きい空堀で、その先には「E郭」があるようです。

「E郭」

この溝は井戸でしょうか?

しかし穴ではなく溝というのはどういう事でしょうか?

堀切でもなさそうですし、謎です

堀切

「A郭」(本丸)

虎口

両側の土塁上に櫓が建って警戒していたと考えられています。

現地説明板

東屋も建設されており、市民の憩いの場となっています

土塁

北尾根 「馬場・搦手口」

黒岩分岐

直径5m以上もある大きな岩が重なっています。

黒岩(金の茶釜伝説)

現地説明板によると、『城主が落城の際に愛用の金の茶釜をこの黒岩の下に埋めたそうです。戦が終わって村人があちこち探しましたが見つからず、一尺土を掘れば一尺釜が沈むと』言い伝えられているそうです。

堀切・土橋

「C郭」(馬場)

虎口

削平地

櫓台

帯曲輪・土塁

竪堀

北尾根

「片谷の道」「サンショ谷」分岐

遺構もないようなので、ここで本丸へ引き返します

帰路は本丸から西側へ降りて行きます。

「本丸虎口の道」

西側の尾根を断続的に三か所に渡って切断した堀切がありますが、自然地形を利用し尾根の谷部を土橋のように痩せさせています。

高低差のある谷部の堀切1

堀切2

堀切3

尾根の谷と山を堀切に見立て、谷の左右に竪堀を施し土橋のように加工し、山部に曲輪を築く。これを連続的につなげるのは、福井県勝山市にある村岡山城の一向一揆が築城した古い縄張りに酷似しています。

「常基寺の道登口」「薬師坂の道登口」分岐

目の前に小学校の体育館が見えるのですが「行き止まり」の警告

止む無く藪の方向へ迂回「大手門の道」

行きついた先は進入禁止の札が付いた、登り始めの分岐点でした。

発掘調査によると、二の丸横堀から灰や炭を含んだ層が2〜3層検出され、2回以上焼失していることが判明したそうです。つまり、文明6年富樫兄弟の戦いによる落城時と、天正8年佐久間盛政にによる一向一揆築城時の2回を物証が裏付けたということですね。

発掘調査恐るべし💦

ー・ー・ー〔いしかわ城郭カード〕ー・ー・ー

【虚空蔵山城】

《一向一揆の縄張りが残る山城》

所在地;石川県能美市和気町

名称(別名);こくぞうやまじょう(白米城、和気山城、舘城)

城地種類;山城

標高/比高;137.7m/100m

主な遺構;曲輪・切岸・土塁・石垣・横堀・井戸・虎口・櫓台

規模;360m×240m

主な城主;富樫幸千代、荒川市介、長山九郎兵衛

時期;室町・戦国

文化財区分;市指定史跡

地図;