前回の記事は→こちら

越前一向一揆鎮圧の功績により、織田信長から家臣の金森長近に大野郡の大半が与えられ、金森氏が大野支配のために築いたのが大野城でした。

長近は天正4年(1576)から4年間をかけ標高249mの亀山の山頂に本丸を築き、麓には二の丸や三の丸を配し、城下町の整備にも力を注ぎました。

その後金森長近は高山に移封となり、江戸時代に入ると越前松平氏の支城を経て大野藩として独立。天和二年(1682)からは譜代の土井氏が明治維新まで城主として藩を治めました。

前回2020年8月の訪問では最短の西口から登城するも、痛恨の「お財布忘れ」

天守閣への入場は勿論のこと、御城印さえ買えない悲哀を味わった💦

前回のエントリーは→こちら

「結楽座」の駐車場に車を停め

『お財布ヨーシ!』と指差し確認!(笑)の後出発

山頂本丸へのルートとしては、前回登った「西登り口」ルートの他に「北登り口」ルート、そして今回登った「南登り口」の3ルートがありますが、いずれも明治時代以降に整備された遊歩道です。藩政時代の登城道は「百閒坂」と呼ばれる二の丸から山頂に至る道です。

二の丸(学びの里「めいりん」)を通り「南登り口」をめざす。

この辺りが大手門があった場所で、右手は二の丸、突当りが柳廼社、山頂に天守が見えます。

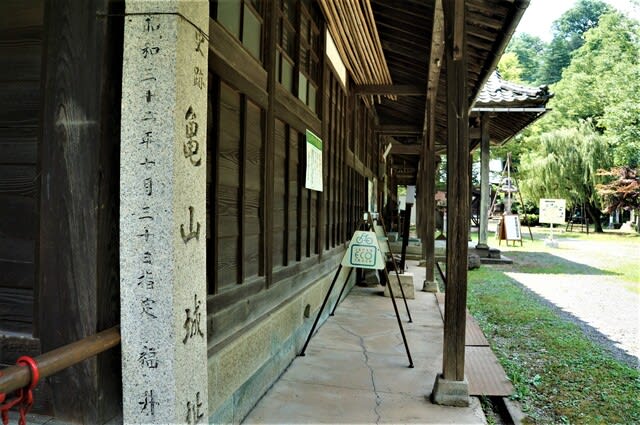

亀山城址石柱が建つ「民俗資料館」

「柳廼社」社殿

七代藩主土井利忠を祀る神社

「南登り口」

模擬城門が建っています

遊歩道からの展望

眼下に二の丸(現学びの里「めいりん」)、奥が三の丸

百閒坂分岐

南登り口ルートの途中に、本来の登城道「百閒坂」の分岐がある

往路は明治以降に整備された南登り口ルートの遊歩道を登り、

復路は百閒坂で降りたいと思います

南登り口ルートは途中ショートカットの階段があったり、土井利忠公銅像広場で西登り口ルートと合流したりしながら堀切の橋まで続きます。

そこからは直登階段で搦手口(お福池)に至るルートと、本丸下を登り大手口に至るルートに分かれます。

遊歩道沿いの石垣

明治以降に遊歩道が整備された祭に新たに積まれた石垣という事でしょうね

いろんな積み方や石の種類があって飽きない(普通の人は飽きるがw)

土井利忠公銅像広場で一旦石垣は途絶えるが、、、

堀切に架かる橋

本丸搦手方向に最短で直登する階段との分岐

分岐を直進、本丸下の遊歩道を進むと大手口の平坦面に至る

本丸城門跡の碑

ここで180度ターンすると本丸虎口

「越前大野城碑」と虎口石垣

虎口南東面石垣

虎口北側崖に面した石垣

長屋門跡石碑

天守前広場からの眺望

天守前広場からの大天守と小天守

天守閣への登り口は正面向かって右側(北面)に「駕籠道」

駕籠に乗っても登れるという、ゆるい傾斜と幅の広い階段

もう一つは正面向かって左(南面)にある「武者登り」

江戸時代の形態を残しているという、急で幅の狭い階段

前回見逃したポイントなので詳しく見てみました。(ほかのところは前回記事をご参照願いますw)

武者登りがある南東隅からの天守は漢らしく感じる

狭い階段は途中で直角に折れ

短い距離で2回直角に折れ曲がっている

登りきったところが「東升方」

天守は江戸時代の安永4年(1775)の大火で焼失。現在の天守は残された絵図や同時代の城を参考に、旧士族の萩原貞氏の寄付により昭和43年(1968)に再建されたものです。天守台石垣もその時に積まれたそうです。

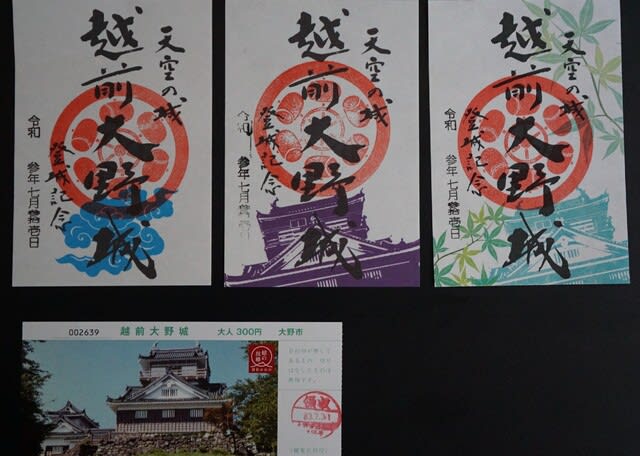

営業時間;9:00~17:00 (10・11月は16:00まで)

休館;12/1から翌年3/31まで休館

入館料金:大人300円 中学生以下無料 団体・障がい者150円

内部は1F「城と武具」、2F「大名の装い」、3F「発掘資料展示」に分かれ

4Fが展望室となっている

天守からの眺望

その他天守周辺の石垣、武器蔵、お福池周辺等は前回記事をご覧ください。

古文書にみる大野城縄張り図

搦手口の門

果たして当時ここに門があったのか分かりませんが

直登階段分岐に至る新たな遊歩道からは、往時を忍ぶことができる最適な施設です

階段側から見た門と奥に見える小天守

急な階段を登ってようやくゴールした達成感が味わえます

復路では「百閒坂」

本丸下の城門跡の石碑辺りに分岐があり、細くて舗装のしていない山道を下りました。

法面には石垣など無く、江戸時代の武士もここを通って本丸を往復していたのだと思うと感慨深いものがありました。

大野城天守で購入した「御城印」

【越前大野城】

《山頂に建っていた大小の天守》

名称(別名);亀山城

所在地;福井県大野市城町3-109

城地種類;平山城

築城年代;天正3年以降(1575)

築城者;金森長近

主な城主;金森氏、松平氏、土井氏

文化財区分;県指定文化財

近年の主な復元等;昭和43年(1968)天守推定復元

天守の現状、形態;連結式望楼型2重3階(1968年 RC造復興)

※出典、、、続日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)

地図;