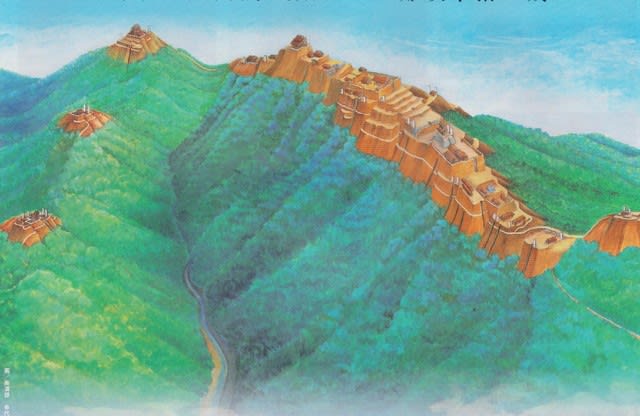

小谷城は大永年間(1521~28)浅井亮政が琵琶湖を一望する伊吹山系の小谷山に築城。戦国大名の浅井亮政・久政・長政3代の居城であった。三代目の長政は永禄10年(1567)織田信長の妹お市を妻に迎え、勢力の拡大を図った。しかし長政は元亀元年(1570)朝倉攻めに出陣した信長に突然反旗を翻す。そのため信長は浅井討伐に矛先を転じ、姉川で朝倉・浅井の連合軍を破ったが、小谷城を落とすまでには至らなかった。しかし信長は小谷城後略を諦めきれず、天正元年(1573)小谷城は信長によって落城した。城の建物遺構などは全く残らないが、自然地形を巧みに利用した曲輪や、半ば崩れかけているものの石垣や空堀、土塁などが残り、戦国時代の山城の姿を伝えてくれる。

【主な遺構と見どころ】

小谷城復元イラスト

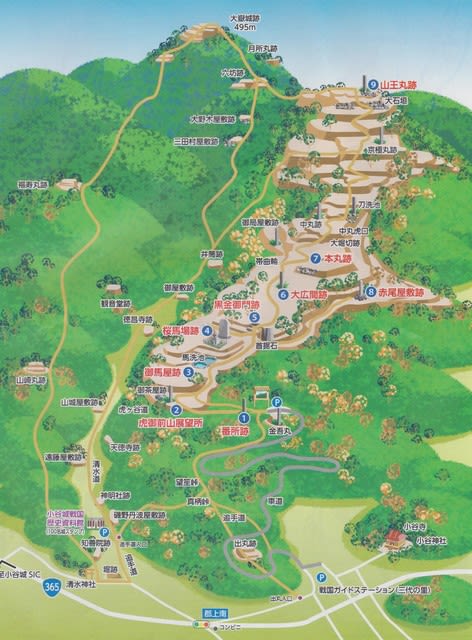

小谷城曲輪配置イラストマップ、、、いずれも小谷城歴史博物館パンフより抜粋

◆戦国ガイドステーションより出発

◆徒歩、、、登山口から追手道を登る

車、、、舗装道路で「番所跡駐車場」まで行ける。

細くて急なカーブも多いが舗装されているので安心。

◆望笙峠

最初の展望地点、追手道からの登山コースと車道との交差する場所でもある。

追手道

◆番所駐車場

手前には駐車場が整備されている(トイレ有)

番所跡方向に舗装道があるが駐車スペースはない

◆番所跡

小谷城の主要道である登山道と清水谷中程からくる虎ヶ谷道の終点に位置し、小谷城主郭の入り口にあたる重要な曲輪。ここから本格的な城郭となる。

幾つかの曲輪で構成されており、各所に石垣が見られ、東側には幅1.3mの土塁が築かれている。

◆虎御前山展望所

小谷城攻めの際、信長が陣を張った虎御前山を眼下に見ることができ、合戦時の雰囲気を感じることができる。

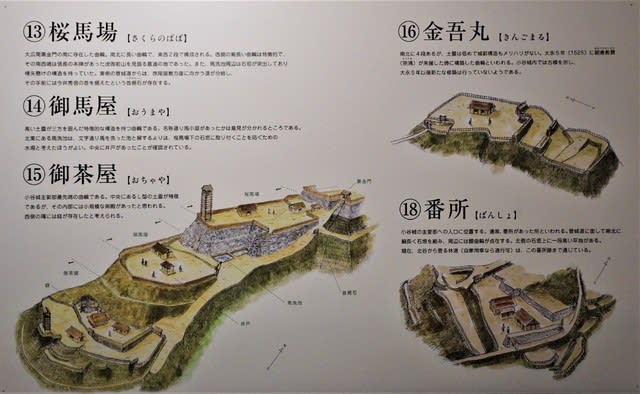

◆御茶屋跡

番所跡のすぐ上にある曲輪で、主郭の最先端部に位置する。曲輪は一段であるが、比較的広く曲輪の真ん中を前後に分ける低い土塁が見られる。

◆御馬屋跡

三方を高い土塁で囲まれた曲輪である。本丸前の前面にあり本丸を守るための曲輪である。中央には井戸もある。

◆馬洗池跡

御馬屋跡のの背後にあり、9m×6.5mの石積みの池で中央東寄りに石垣の仕切りがある。

上段から見る

◆桜馬場跡

馬場屋敷跡の上方、大広間の前にある曲輪で、細長く左右二段からなる。西側の曲輪からは建物の礎石が確認されている。

巨大な小谷城址碑や浅井氏家臣団の供養塔がある。

NHK大河「~江・戦国の姫たち」のタイトルバック撮影場所でもあり

最先端部は小谷城随一のパノラマが広がる。

◆首据え石

黒金門後の手前にある。天文二年(1533)京極氏の有力被官であった今居秀信を神照寺で殺害し、首をここに晒したと伝えられる。

◆黒金門後

桜馬場跡と大広間跡の間に位置し、両側には巨石を据え、当時の大きさに圧倒される。

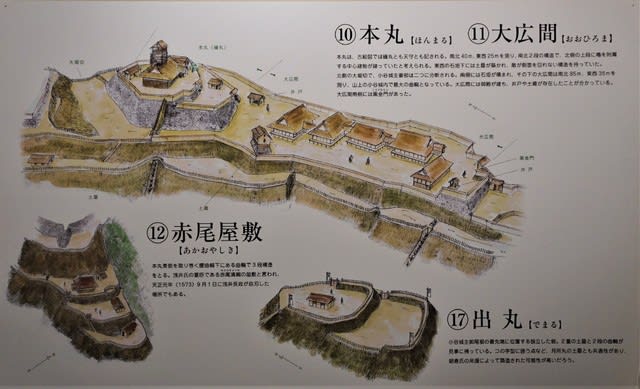

◆大広間跡

別名千畳敷。長さ8.5m・幅35mで前面には崩れかけているが高さ約4mの石垣が積まれており、東寄りには黒金門後がある。

大広間跡の東側には高さ約1.5mの石垣が築かれている。建物跡も検出されているほか、北東隅には井戸跡とこれに続く石組みの遺構、北西隅には蔵跡が確認されている。

◆本丸跡

南北約40m・東西約25mの広さを持ち、上下二段からなる。

大広間の奥にあり、天守など城の中心となる建物があったとされる。

大広間方向からみた本丸小高い丘に見える。

大広間側に石垣が築かれている。

◆赤尾屋敷跡

浅井氏の重臣赤尾氏の屋敷跡と伝えられている。

浅井長政、自刃の場所享年29歳

◆大切堀跡

本丸の北にある大規模な堀の跡。番所跡から本丸跡までと、その上を区切るために人工的に山を切り崩して堀とした。

本丸北側の端から見下ろした大切堀。崖になっていて、向かい側の中丸との間がえぐり取られている。

◆帯曲輪跡

御馬屋敷跡から清水谷側の斜面に、本丸跡裏の中丸跡近くまで幅3~5mの帯曲輪があり、大広間付近には高さ約1mの石垣が築かれている。主尾根斜面の曲輪の配置は清水谷側に多い。これは、地形が東側は険しく曲輪の必要がなかったためと、清水谷にあった浅井氏の居館や家臣団の屋敷群を守るためである。

◆中丸跡

大切堀の北にある曲輪で三段からなる。それぞれの曲輪に横矢を設けている。石垣が見られる。

◆京極丸跡

京極氏の屋敷があったとされるが、実際に住んでいたかは不明。

大広間に次ぐ広大な曲輪で前面には馬出の様な曲輪を配している。

東側に約3mの土塁を設け、その下に四段の曲輪を配置する。

◆小丸跡

浅井久政が天正元年八月自刃した曲輪。左右の曲輪からなる。

◆山王丸跡

小谷城の詰めの丸である。山王権現が祀られていた。山王権現は現在小谷神社と名を変え小谷寺の一画て祀られている。

山王丸跡は四段からなり、比較的大きな石を用いた高さ約5mの石垣が築かれた枡形の虎口が考えられ、規模は本丸を上回る。前面に馬出を設ける。

山王丸北側から向かいの大獄城跡を見る。

山腹に見える白い石場は絶景。

【まとめ】

立体模型とイラストで整理してみます、、、小谷城戦国歴史資料館蔵

下から上へ曲輪の復元イラストで紹介します。

「番所跡」、「御茶屋跡」、「御馬屋跡」、「桜馬場跡」

「大広間跡」、「本丸跡」

「中丸跡」、「小丸跡」、「京極丸跡」

「山王丸跡」

ここから先「大獄城跡」へは別の登山コースとなって、さらに1時間以上かかります。帰路は山道で清水谷方向への下山となりますので、健脚、上級者向けといえるでしょう。

【小谷城】

《浅井三代にわたる戦国時代屈指の堅城》

名称(別名);

所在地;滋賀県長浜市北部伊部

城地種類;山城

築城年代;大永3年(1523)ころ

築城者;浅井亮政

主な城主;浅井氏

文化財区分;国指定史跡

近年の主な復元等;

天守の現状、形態;

関連施設:小谷城戦国歴史資料館

長浜市小谷郡上町139(火曜日休館:祝日の場合翌日)

地図;

※出典、、、続日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)