その後、武家屋敷や町屋の跡は田や畑となって土に埋もれてしまいましたが、400年たった今、発掘調査によって朝倉館をはじめ当時の城下町が再び蘇りました。

道路に面して武家屋敷や町屋などは規則的に並んでおり、計画的に建設されていたことが分かりました。町屋の中には、出土した遺構や遺物から染物屋・数珠屋などの職業が分かる家もあります。こうした発掘の結果から、一乗谷の人口は1万人と推定されます。また、東の山上には山城があって、いざというときに備えていました。

朝倉館や武家屋敷・町屋の跡などは発掘された状態で整備されていますが、一部には発掘調査に基づいて建物を復元しています。

発掘調査では瓶や壺・すり鉢、天目茶碗や皿、中国から輸入された茶わんや皿が大量に出土します。その他、将棋の駒や櫛・あんか・鉄砲の部品・団版もしゅつどしており当時の生活がしのばれます。、、、一乗谷朝倉資料館パンフより抜粋

北陸自動車道「福井IC]下車R158を「大野」方面に進み「天神」で右折、足羽川に架かる越美北線の鉄橋を過ぎると

すぐに「大野」と「一乗谷」分岐がある。

◆最初に見えてくるのが「福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館」→こちら

ほぼ30年ぶり3回目の訪問です。

昭和56年(1981)開館。展示室では、【国指定重要文化財】を多数含む約500点の出土資料を展示しています。また、歴史資料や一乗谷の地形模型・朝倉館復原模型等も展示し、遺跡と朝倉氏の歴史について紹介しています。

遺跡や遺構を見学する前に概要を下調べするためにも是非立ち寄っていただきたい施設。

パンフレットや情報の収集に役立ちます。

一乗谷川沿いに右折するとそこからが「一乗谷遺跡」で最初に大きな石垣と石碑がある「下城戸跡」だ出迎えてくれる。

そこからは遺構の連続

「景鏡館跡」「浄覚寺跡」「平面復元跡」と続き、左手に「朝倉館」、右手に「復元町並み」が続く。

町並みへは「南口駐車場」が近く、併設されている「朝倉氏遺跡保存協会売店」で町並み入場券や・ご朱印状を買うことができる。

「朝倉館跡」と各「庭園」の見学は上記駐車場からも行けるが、復元町並みの手前にある「北口駐車場」を利用すると真向いにある。

さらに進むと「上城戸跡」がある。

◆「上城戸跡」

巨大な石組と土塁が残る、表玄関

人と比較すると石垣の大きさが分かる

◆「平面復元地区」

復元町並みの手前にある発掘遺跡

長年の発掘調査の結果、我が国で初めて戦国時代城下町の具体的例が明らかにされました。一乗谷を縦横に走る道路に沿って、武家屋敷・寺院・商人や職人の住む町屋などが所狭しと並んでいる様子は壮観です。

◆「復元町並み」

朝倉館跡向かい側、北口・南口の2か所に駐車場有。

南口駐車場と休憩所、保存協会の入場券販売所がある

北口館内には町並みの復元模型が展示されている

城下町の建設にあたっては30m=百尺を基準にして施工したことが分かっています。

「武家屋敷」

道は防御のため短く折れ曲がっており、T字路、行き止まりなどの工夫が見られます。

当時の屋敷を復元展示しています。

室内の様子もマネキンを使って再現。

◆「朝倉館遺跡」

朝倉義景館跡

この館は第五代朝倉義景の邸宅で、西側の唐門(江戸時代に建立)から入ります。館は三方に濠と土塁が巡り、6400㎡の敷地に17棟の建物が経っていました。

常御殿を中心にして、南側には花壇・庭園、主殿、会所、茶室などの表向き(公務)の建物群が、また北側には台所や厠、湯殿、蔵などの内向(私生活)きの建物群が整然と配置されています。

「唐門」

朝倉館跡正面の堀に面して建つ、幅2.3メートルの唐破風造り屋根の門(向唐門)。朝倉氏の遺構ではなく、のちに建てられていた松雲院の寺門として朝倉義景の菩提を弔うために作られたと伝わる。門表には朝倉家の三ッ木瓜の紋が刻まれている。現存するものは江戸時代中期頃に再建されたものである。

朝倉氏遺跡を象徴する写真構図。

手前の濠に架かる橋と唐屋根が見所

邸内から見た構図

西側にある唐門と

三方をコの字に濠と土塁が囲む

北西隅

北門土橋

北側土塁

東側の山(庭園側)から全体を俯瞰

南東隅に配置されている「五代義景墓所」

◆墓所脇を抜け山を登ると庭園群がある。【国特別名勝】

庭池と石組の豪壮な林泉庭園から砂礫と立石、伏石の枯淡な枯山水庭園まで多くの庭園が遺存している。後世の改変がなく、室町時代末期の庭園様式をよく伝えている。湯殿跡庭園以外は石組の形式などが類似しているため朝倉義景時代の作庭と考えられている。

湯殿跡、南陽寺、諏訪館跡の3庭園は以前より庭石が地上に出ており1930年(昭和5年)7月8日には国の名勝に指定されていたが、その後の管理が不十分であったため荒廃していた。そのため、1967年(昭和42年)、表土の除去や雑木の伐採などの整備が行われた。1987年(昭和62年)には湯殿跡、諏訪館跡で湧水用の石組溝や暗渠が発掘された。

「湯殿庭園」

館跡を見下ろす山腹にあり、荒々しい石組みに驚かされます。土の石も強い表情を持ち迫力があります。鶴岩亀岩を思わせる中島や出島があり、水路が山際に沿って南から北に走り滝口に注ぐ「池泉庭園」になります。ほかの庭園とは様式も感覚も異なり、一乗寺でも最も古い庭園とされています。

「中の御殿」

湯殿庭園から南側、空堀で区切られた平坦地

朝倉義景の母・光徳院が居住したと伝えられています。

建物の礎石跡や石垣の跡なども見られます。

「諏訪館跡庭園」

朝倉義景の妻小少将の居住だった館の庭園。朝倉遺跡の中では最大の規模で、上下2段からなる。

本来なら朝倉館東側、湯殿跡庭園側からの登山口にて山中の「一乗谷城」を目指すのですが、現在は通行止め(災害による)となっているため、「八幡神社」側からの「馬出」ルートでの登城となります。

【一乗谷城】

《戦国大名朝倉氏の山城と城下町》

名称(別名);

所在地;福井県福井市城戸の内町

城地種類;山城(麓に居館)

築城年代;15世紀後半

築城者;朝倉孝景

主な城主;朝倉氏

文化財区分;国指定特別史跡、国指定特別名勝、重要文化財

近年の主な復元等;平成7年中級武家屋敷、町屋などの町並みを発掘遺構上に復元

天守の現状、形態;非現存

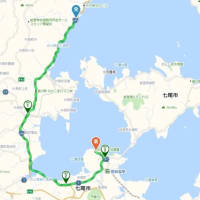

地図;

※出典、、、日本100名城 公式ガイドブック・日本城郭協会監修(学研)